Agrandissement : Illustration 1

L’adaptation est la loi du monde animal, qu’elle soit nécessitée par des causes naturelles ou par les conséquences de l’activité humaine. Le réchauffement climatique, qui perturbe l’équilibre écologique de nombreuses espèces animales, les oblige à s’adapter. La menace pèse en particulier sur les animaux à sang froid, notamment les amphibiens (ou batraciens). Une exception notable est le crabe vert européen (Carcinus maenas) qui fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation aux variations de température. Carolyn Tepolt et George Somero, spécialistes de biologie marine à l’université Stanford (Californie), ont étudié la tolérance des crabes verts au froid et au chaud, en mesurant leur fonction cardiaque, dans sept sites européens et un huitième en Amérique du nord. Les résultats, publiés dans The Journal of experimental Biology, montrent que les crabes verts s’acclimatent sans problème à un large éventail de températures, ce qui leur permet d’investir assez facilement de nouveaux habitats. En somme, les variations climatiques ne leur font ni chaud ni froid. Leur tolérance thermique leur a permis de prospérer sur les côtes d’Amérique du nord où ils sont devenus une espèce invasive. Pour Carolyn Tepolt, cette flexibilité physiologique est « la marque d’une espèce invasive qui réussit ». Le crabe vert représente un modèle de succès adaptatif dans un monde qui change. Au risque de réduire la biodiversité en remplaçant d’autres espèces moins tolérantes que lui au changement.

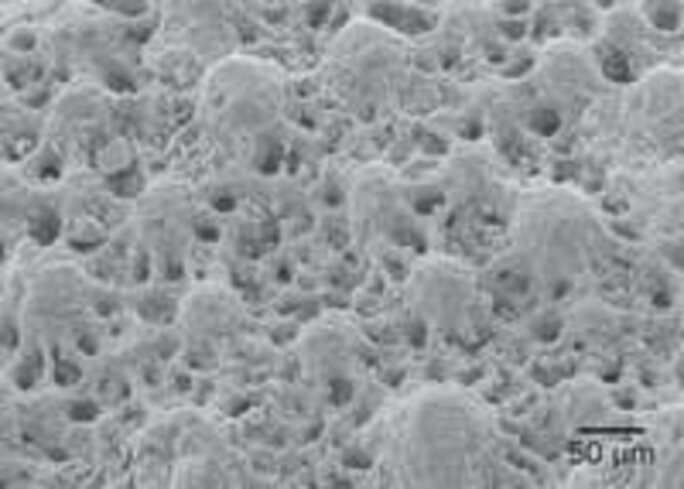

S’adapter à un monde qui change, c’est aussi le défi qu’ont dû relever les échinodermes, dont font partie les étoiles de mers, les ophiures et les oursins, à la fin du crétacé. A cette époque, il y a environ 80 millions d’années, l’explosion de la diversité des poissons et crustacés a multiplié les prédateurs potentiels. Selon Przemyslaw Gorzelak, de l’Académie des sciences polonaise de Varsovie, l’un des éléments qui a permis aux ancêtres des étoiles de mer de survivre est le développement d’un système visuel complexe. Les échinodermes actuels, notamment les ophiures, sont couverts de microlentilles cristallines en carbonate de calcium. Celles-ci sont sensibles à la lumière et sont l'équivalent d'yeux. Gorzelak et son équipe, dont les travaus sont publiés dans Nature, ont analysé au microscope électronique à balayage les squelettes d’ophiures et d’étoiles de mer fossiles datant de 75 millions d’annéees. Les chercheurs ont observé que les microlentilles des fossiles correspondent, du point de vue de la taille et de la forme, à celles des échinodermes modernes. Leur hypothèse est que le système visuel des échinodermes leur a permis d’échapper à leurs prédateurs, et constituerait donc une réponse adaptative à la pression sélective exercée par ces prédateurs.

Les rayures du zèbre, elles, semblent plutôt un handicap face aux prédateurs : comment ce motif spectaculaire, qui semble être une incitation aux attaques des prédateurs, pourrait-il constituer une adaptation ? Charles Darwin s’était déjà interrogé sur cette énigme, sans lui trouver de solution satisfaisante.

Agrandissement : Illustration 3

Le biologiste Tim Caro, de l’université de Californie (Davis), et ses collègues, pensent avoir la réponse définitive : les rayures du zèbre le protègent, au moins en partie, contre les piqûres des taons, mouches tsé-tsé et autres insectes piqueurs qui harcèlent les équidés. Cette hypothèse a déjà été avancée par deux chercheurs spécialisés dans la perception visuelle, Martin How et Johannes Zanker, qui ont montré que les rayures créent une illusion d’optique qui perturbe la vision des insectes lorsqu’ils s’approchent du dos de l’équidé (voir samedi-sciences du 21 décembre 2013). Les recherches de Tim Caro et ses collègues confirment, par une autre approche, l’hypothèse selon laquelle les rayures fournissent une protection contre les insectes : selon le chercheur californien, il existe une remarquable correspondance entre les aires géographiques où sévissent la mouche du cheval et la mouche tsé-tsé et les habitats des trois espèces de zèbres dont les rayures sont les plus voyantes (Equus burchelli, E. zebra et E. grevyi). Les chercheurs, dont les travaux sont publié dans Nature, ont même relevé, pour les sous-espèces, une association significative entre le degré de nuisance causé par les insectes et le nombre de rayures sur la face ou le cou, ou l’intensité des rayures sur les jambes. Le pelage du zèbre est particulièrement fin, observe la revue Science, et le rend très vulnérable aux piqûres, dont celles d’insectes qui transmettent des maladies mortelles.

Agrandissement : Illustration 4

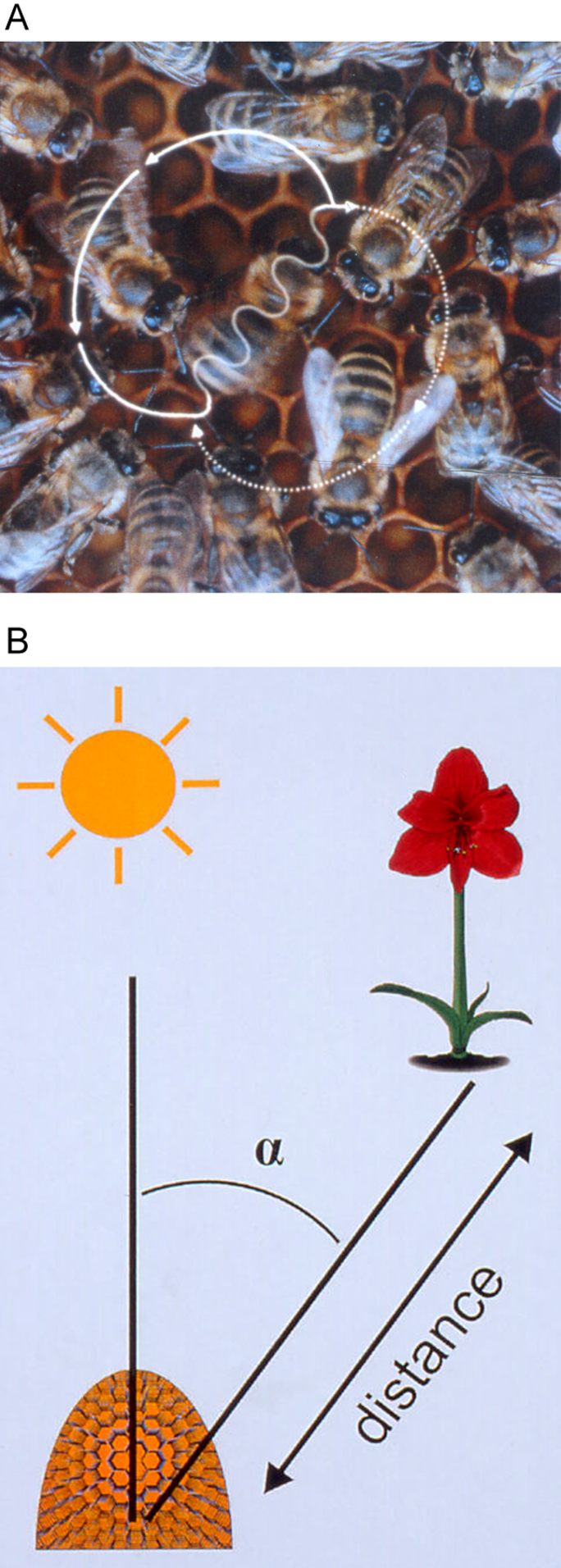

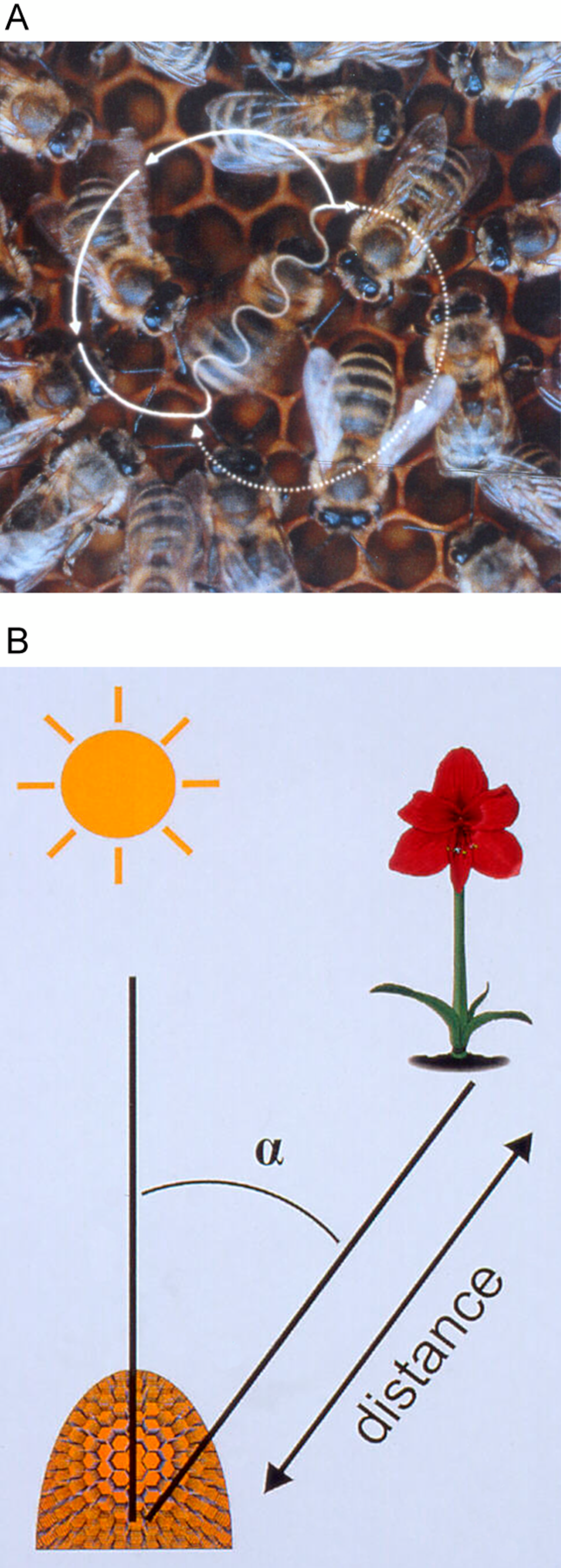

L’adaptation a ses limites, comme en témoigne le déclin des populations d’abeilles en Europe et en Amérique du nord. Les pesticides sont souvent mis en avant comme la principale menace pour les abeilles et les insectes pollinisants, mais un facteur écologique plus général joue un rôle crucial : les paysages changent et en particulier les zones riches en fleurs se raréfient. Pour évaluer le rôle de ce facteur, Margaret Couvillon et ses collègues de l’université du Sussex ont étudié la danse des abeilles, dont la durée et la direction indique l’emplacement des fleurs repérées par les butineuses. Plus les fleurs sont éloignées, plus la danse dure longtemps. Couvillon et ses collègues ont passé deux ans à analyser pas moins de 5000 danses d’abeilles. Leurs observations, rapportées dans Plos One, montrent que les abeilles doivent parcourir de longues distances pour trouver du nectar, surtout en été : pendant cette saison, la distance moyenne de prospection est de plus de deux kilomètres (2156 mètres exactement), alors qu’il suffit aux abeilles de parcourir 493 mètres au printemps et 1275 mètres en automne pour trouver un nectar de qualité équivalente (une video de danse des abeilles est visible sur le site de Science). Si les butineuses se déplacent davantage en été, c’est simplement parce qu’il y a moins de fleurs pendant cette saison. Selon Margaret Couvillon, la région de Brighton, où a été menée l’étude, comportait autrefois plus de prairies avec d’abondantes floraisons en été. Le développement de l’agriculture intensive après la guerre a considérablement réduit l’étendue des prairies. Parallèlement, le nombre de ruches entretenues a diminué de 75% depuis le siècle dernier, et les insectes butineurs en général ont connu un déclin similaire. Un moyen d’améliorer la situation des abeilles consisterait donc à planter davantage de fleurs qui fleurissent l’été. Selon les chercheurs britanniques, cette conclusion peut s’appliquer à de nombreuses régions tempérées d’Europe et d’Amérique du nord, où l’on retrouve le même déficit de floraison pendant la période estivale.

Agrandissement : Illustration 5

La baleine de Cuvier, ou baleine à bec d’oie (Ziphius cavirostris) a dû s’adapter à un autre stresss lié à l’activité humaine : le bruit causé par les sonars. Il semble que les baleines de Cuvier soient très sensibles aux sonars militaires. On a en effet observé que de nombreux échouages de ces mammifères marins étaient associés au fonctionnement des sonars. Une équipe de chercheurs américains menée par Gregory Schorr (Cascadian Research Collective, Washington) a suivi à la trace huit baleines de Cuvier équipées de puces électroniques au large de la côte sud de Californie, vers l’île San Nicolas. L’un des cétacés a plongé à près de trois mille mètres de profondeur (2992 mètres exactement), pulvérisant le record de profondeur atteinte par un mammifère marin, détenu jusque-là par un éléphant de mer qui était descendu à 2388 mètres. L’étude, publiée dans PlosOne, a montré aussi qu’un individu était resté sous l’eau pendant deux heures et dix-sept minutes. Qui plus est, entre deux plongées successives, les baleines de Cuvier n’ont pas besoin d’une longue pause à la surface, contrairement aux éléphants de mer : elles peuvent replonger moins de deux minutes après être remontées des profondeurs. Jusqu’ici, on pensait que les baleines de Cuvier n’atteignaient pas deux mille mètres de profondeur et ne dépassaient pas 95 minutes en plongée. C’était déjà remarquable, mais bien en-dessous des performances enregistrées par Schorr et son équipe. Selon les chercheurs, il se peut que l’aptitude à la plongée extrême des baleines de Cuvier de la zone de San Nicolas ne soit pas partagée par toute l’espèce. L’île San Nicolas abrite de nombreuses installations militaires, et les baleines de Cuvier sont constamment exposées aux nuisances acoustiques des sonars. Les chercheurs supposent que les baleines trouvent des avantages à rester dans cette zone, et se sont adaptées en allant chercher la tranquillité dans les grandes profondeurs.

Vous avez apprécié ce billet ? Retrouvez mes articles dans la partie journal de Mediapart ici.