Dans quelle mesure peut-on anticiper une catastrophe telle que le super typhon Haiyan, qui a frappé les Philippines le 7 novembre dernier et a fait, selon le dernier bilan officiel, plus de 6 200 morts et près de 1 800 disparus ? Les moyens actuels permettent en général de prévoir correctement le parcours et l’intensité d’une tempête tropicale avec quelques jours d’avance. Mais un tel délai n’est pas toujours suffisant pour permettre de prendre des mesures efficaces de protection des populations. D’un autre côté, il n’existe pas aujourd’hui de moyen qui permettrait de prévoir à long terme une tempête donnée se produisant dans une région précise.

D’où l’intérêt de la prédiction saisonnière de l’activité cyclonique. Son objet n’est pas de prévoir les cyclones individuels, mais d’indiquer, avec plusieurs mois à l’avance, la probabilité de tel ou tel type d’événement cyclonique sur une zone géographique à l’échelle d’une grande région, comme le bassin de l’Atlantique nord ou celui du Pacifique nord-ouest. Dans un point de vue publié par la revue Science, les climatologues Gabriel Vecchi et Gabriele Villarini, chercheurs respectivement à la NOAA (météorologie nationale des Etats-Unis) et à l’université d’Iowa, décrivent l’enjeu de la prédiction saisonnière régionale de l’activité cyclonique.

Cette prédiction pourrait « fournir une information qui pourrait être utilisée pour mieux préparer (les populations) aux tempêtes », écrivent Vecchi et Villarini. « Améliorer la précision et la spécificité régionale de la prédiction saisonnière des cyclones tropicaux pourrait être utile pour organiser la gestion des ressources en eau, des secours et de l’énergie, poursuivent les auteurs. De plus, une meilleure prévision des ouragans saisonniers peut aider à comprendre comment le climat contrôle l’activité cyclonique. »

Le cas du super typhon Haiyan illustre le problème. Haiyan a été classé tempête tropicale le 4 novembre par la JMA, l’agence météorologique japonaise, soit trois jours avant que le typhon touche la côte philippine. Et ce n’est que le 6 novembre, à la veille de l’impact, qu’on lui a attribué la qualification de super typhon et de tempête tropicale de catégorie 5, la plus élevée. A ce stade, même si l’on pouvait prévoir le parcours du typhon, les conditions géographiques défavorables ont rendu peu efficaces les mesures d’évacuation organisées par les autorités philippines : la ville de Tacloban, située à la pointe d’une baie en forme d’entonnoir, a été exposée à la fois au vent et à une onde de tempête qui a ravagé les constructions, y compris les bâtiments qui avaient été prévus pour servir d’abri ; beaucoup de personnes évacuées dans des refuges ont été tuées, tandis que d’autres ont été noyées dans leur maison (voir notre article ici).

Rétrospectivement, il apparaît que la seule mesure vraiment protectrice aurait été une évacuation massive de la population dans une autre région. Une telle mesure s’improvise difficilement en deux ou trois jours, et son succès dépend du degré de préparation des habitants. La prévision saisonnière n’aurait certes pas permis de connaître plus tôt les caractéristiques du super typhon Haiyan. En revanche, elle aurait pu permettre à la population et aux autorités de savoir, des mois à l’avance, qu’un tel événement avait une probabilité importante de toucher les Philippines pendant la saison 2013. Et cette connaissance aurait pu aider à définir des mesures d’évacuation plus adaptées et à mieux préparer les habitants à se protéger du typhon.

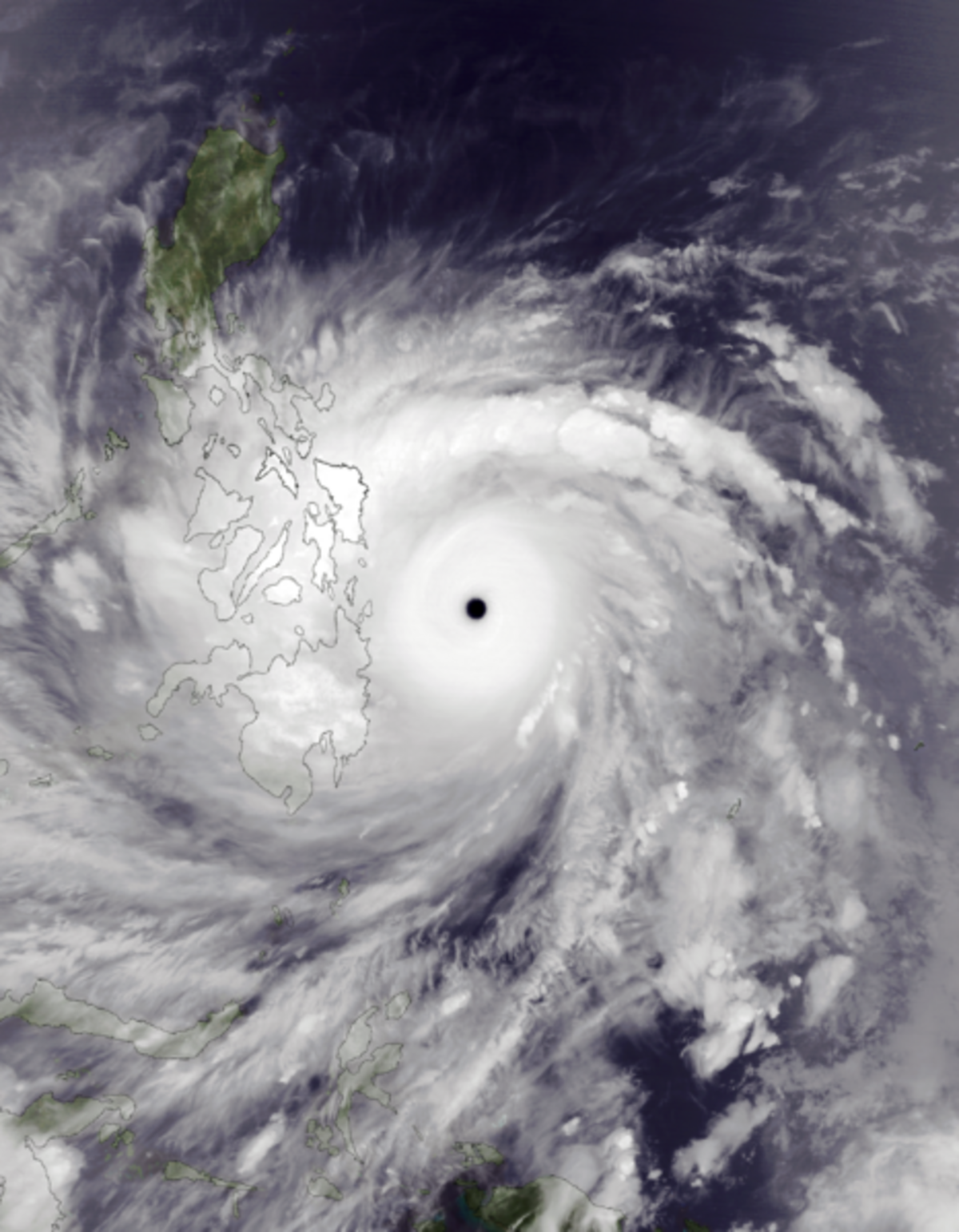

Agrandissement : Illustration 2

Tel est l’enjeu de la prévision saisonnière des cyclones tropicaux. Mais il faut ajouter qu’en l’état actuel des connaissances, cette prévision est encore très imparfaite, comme l’expliquent Vecchi et Villarini. Elle repose sur deux types de modèles : statistiques et dynamiques, ces derniers décrivant la circulation atmosphérique générale. Les modèles sont calibrés sur de longues périodes, jusqu’à plusieurs décennies, et permettent aux météorologues de donner des prévisions sur le nombre de tempêtes qui vont survenir dans un bassin donné pendant une année. Ainsi, plusieurs équipes de spécialistes avaient prédit, avec des mois d’avance, et par des méthodes différentes, que la fréquence des ouragans dans l’Atlantique serait élevée pendant la saison 2010. Effectivement, cette saison a été la plus active pour les ouragans depuis 1970.

Mais les mêmes méthodes ont conduit à un cuisant échec en 2013 : presque tous les météorologues prévoyaient une saison comportant un nombre d’ouragans normal ou légèrement au-dessus de la moyenne ; or 2013 a été l’une des années les plus anémiques jamais enregistrées. Ce déficit en ouragans n’a pas été anticipé, et il n’est pas certain que les causes d’une telle inactivité soient intrinsèquement prévisibles.

Une autre limite actuelle des modèles de prévision saisonnière est leur manque de finesse géographique : l’échelle d’un bassin océanique ne permet pas, par exemple, d’estimer le risque que telle pou telle région habitée soit frappée par une tempête. Par exemple, si les ouragans ont été nombreux dans le bassin atlantique en 2010, une faible proportion d’entre eux a touché le continent (non sans faire des victimes). En 2013, aussi bien le nombre total d’ouragans que la proportion de ceux-ci qui ont atterri ont été faibles.

Comment affiner les modèles de prévision des cyclones tropicaux ? SelonVecchi et Villarini, les progrès dépendent d’une meilleure compréhension des facteurs qui contrôlent la distribution géographique des cyclones. « Par exemple, certains aspects de la distribution régional de l’activité des cyclones tropicaux sont liés aux variations climatiques qui pourraient être prévisibles », écrivent les deux auteurs. La prochaine étape est donc d’affiner les modèles climatiques régionaux, de manière à pouvoir mieux estimer l’impact des cyclones tropicaux à l’échelle d’une région donnée.

Vecchi et Villarini soulignent que le système climatique est chaotique, de sorte que quels que soient les progrès, ce type de prévision restera entaché d’incertitude. On ne pourra jamais décrire de manière déterministe l’activité saisonnière des cyclones tropicaux. Mais on peut espérer que dans l’avenir, des prédictions probabilistes assez précises à l’échelle régionale permettront de réduire le bilan dévastateur d’un événement tel que le typhon Haiyan.