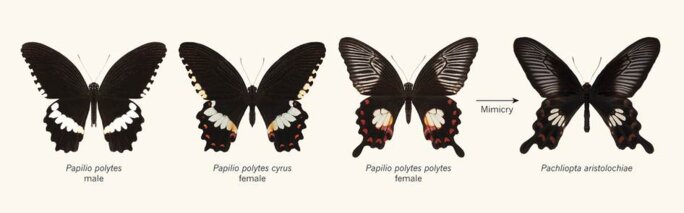

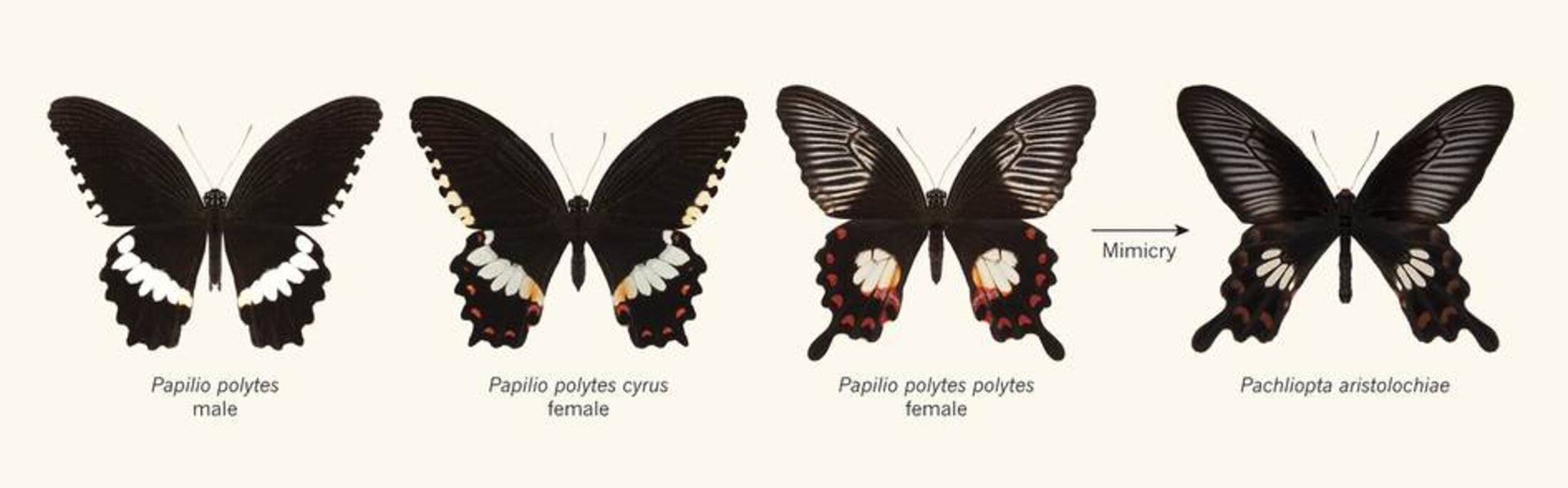

Le mormon commun (Papilio polytes), un papillon très répandu en Asie, possède une paire d’ailes noires ornées d’une discrète bande jaune pâle sur la partie inférieure. Mais certaines femelles ont des ailes plus voyantes, arborant un motif blanc sophistiqué et des taches rouges du plus bel effet. Nulle coquetterie dans ces ornements : ils sont purement utilitaires. En effet, les femelles qui les possèdent ressemblent à des papillons d’une autre espèce, Pachliopta aristolochiae, dont la particularité est de contenir des toxines nocives pour les oiseaux et les reptiles. Le mormon commun, lui, n’a pas de toxines. En prenant l’aspect des papillons Pacliochta aristolochiae, les femelles Papilio polytes découragent leurs prédateurs et bénéficient de la même protection que l’espèce toxique.

Le « déguisement » des femelles mormon commun est un exemple de mimétisme, phénomène d’adaptation biologique décrit dans les années 1860 par le naturaliste britannique Henry Walter Bates : une espèce inoffensive peut se protéger en adoptant l’apparence physique d’une autre espèce qui est, elle, toxique pour ses prédateurs.

Agrandissement : Illustration 2

Bates avait reconnu dans ce mimétisme une adaptation s’expliquant par la théorie de la sélection naturelle de Darwin (qui venait d’être publiée à l’époque) : à l’évidence, un procédé qui évite au papillon d’être mangé lui procure un avantage sélectif. Mais le mécanisme précis qui modifie la couleur des ailes restait mystérieux. Comme on l’a vu, ce sont seulement certaines femelles de l’espèce mormon commun qui imitent l’autre espèce. De plus, il n’existe pas de formes intermédiaires : c’est-à-dire que toutes les femelles mormon commun sont, soit conformes au modèle général de leur espèce, soit mimétiques. Comment le choix du motif est-il déterminé biologiquement ?

Un entomologiste de Bangalore, Krushnamegh Kunte, associé à des chercheurs de l’université de Chicago, a étudié les mécanismes génétiques qui contrôlent le dessin des ailes de Papilio polytes. Leur recherche, publiée en ligne dans la revue Nature, à laquelle est empruntée le titre de cette chronique, montre que toute la complexité des motifs colorés qui ornent les ailes du mormon commun dépend d’un gène unique. Autrement dit, c’est une seule région du génome qui détermine si les ailes d’une femelle ressemblent au modèle de l’espèce P. polytes ou si elles imitent l’espèce toxique.

Cette découverte est une surprise, car les chercheurs s’attendaient plutôt à ce que ce soit un groupe de gènes qui commande un caractère aussi complexe : « La conception répandue est qu’il faut des gènes multiples pour contrôler le motif entier des ailes d’un papollon, explique Marcus Kronforst, l’un des auteurs de l’étude, sur le site Science Daily. Mais dans ce cas, c’est un seul gène. » Pas n’importe lequel : « Le gène unique qui contrôle la différenciation sexuelle a été co-opté pour effectuer un autre travail complètement différent. »

En effet, les chercheurs ont découverts que le mimétisme des femelles mormon commun est commandé par un gène appelé « doublesex » (dsx), qui a été découvert d’abord chez la drosophile, pour laquelle il joue un rôle crucial dans la détermination du sexe. Schématiquement, ce gène fonctionne comme un commutateur. Chez la drosophile, le gène code deux formes de protéine, mâle ou femelle, qui activent ou répriment d’autres gènes, aboutissant à la différenciation sexuelle.

Kunte et ses collègues ont découvert que le gène doublesex est aussi à l’œuvre dans le processus de mimétisme des ailes. Ils ont suivi à la trace la protéine doublesex de la chenille au papillon, et observé que l’expression de cette protéine correspond précisément au motif de l’aile : « Lorsque vous cherchez, dans la chrysalide, à quel endroit sur l’aile est produite la protéine, cela reflète exactement le motif de l’aile adulte. »

Le mécanisme moléculaire exact qui détermine le motif de l’aile n’est pas encore complètement compris. Les chercheurs ont observé que chez les papillons mimétiques, le gène doublesex est inversé dans le génome. Cette inversion pourrait expliquer qu’il n’y ait pas de formes intermédiaires entre les femelles « conformes » et les femelles « mimétiques » : les femelles qui héritent de la version renversée du gène sont mimétiques, tandis que celles qui ont le gène normal suivent le modèle de leur espèce.

Le fait que le gène doublesex, qui est lié à la différenciation sexuelle, commande aussi le mimétisme chez le mormon commun peut expliquer pourquoi ce mimétisme n’existe que chez les femelles. Il est également remarquable d’observer qu’un seul gène remplit des fonctions aussi variées. Mais il reste de nombreux points à élucider pour comprendre le fonctionnement précis de ce « supergène » qui ouvre de nouvelles perspectives sur les mécanismes de la génétique moléculaire.

Vous avez apprécié ce billet ? Retrouvez mes derniers articles sur Mediapart en cliquant ici.