• Jeanne Calment, morte à l’âge de 122 ans le 4 août 1997, n’est pas près de perdre son titre de doyenne de l’humanité, d’après une étude menée par des chercheurs de l’Albert Einstein College of Medicine, à New York, et publiée dans Nature le 5 octobre. Les chercheurs, Xiao Dong, Brandon Milholland et Jan Vijg ont étudié les statistiques démographiques mondiales et la base de données internationale de longévité (IDL), qui couvre 41 pays (France, Japon, Royaume-Uni, Etats-Unis, etc). Ils concluent que la longévité humaine a une limite naturelle de l’ordre de 125 ans.

Agrandissement : Illustration 1

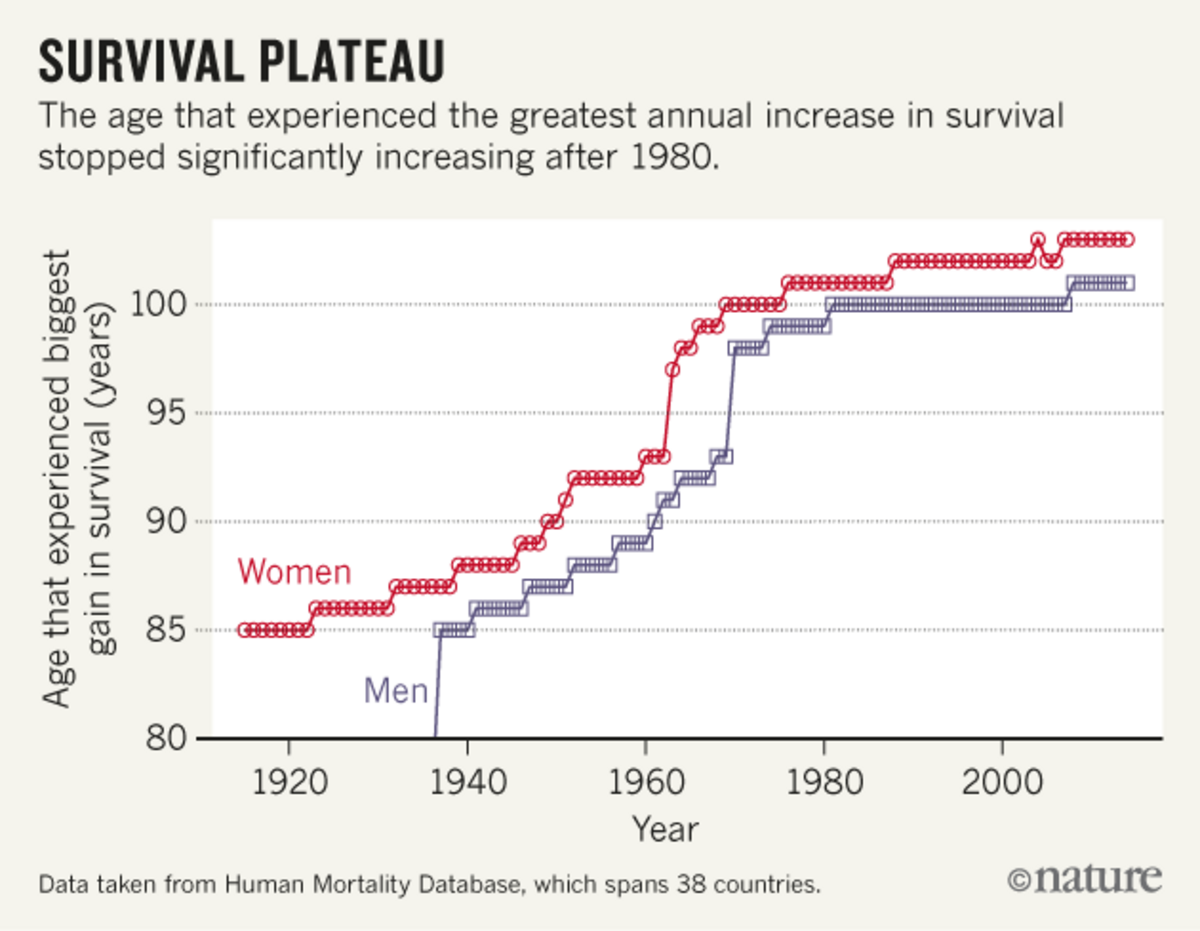

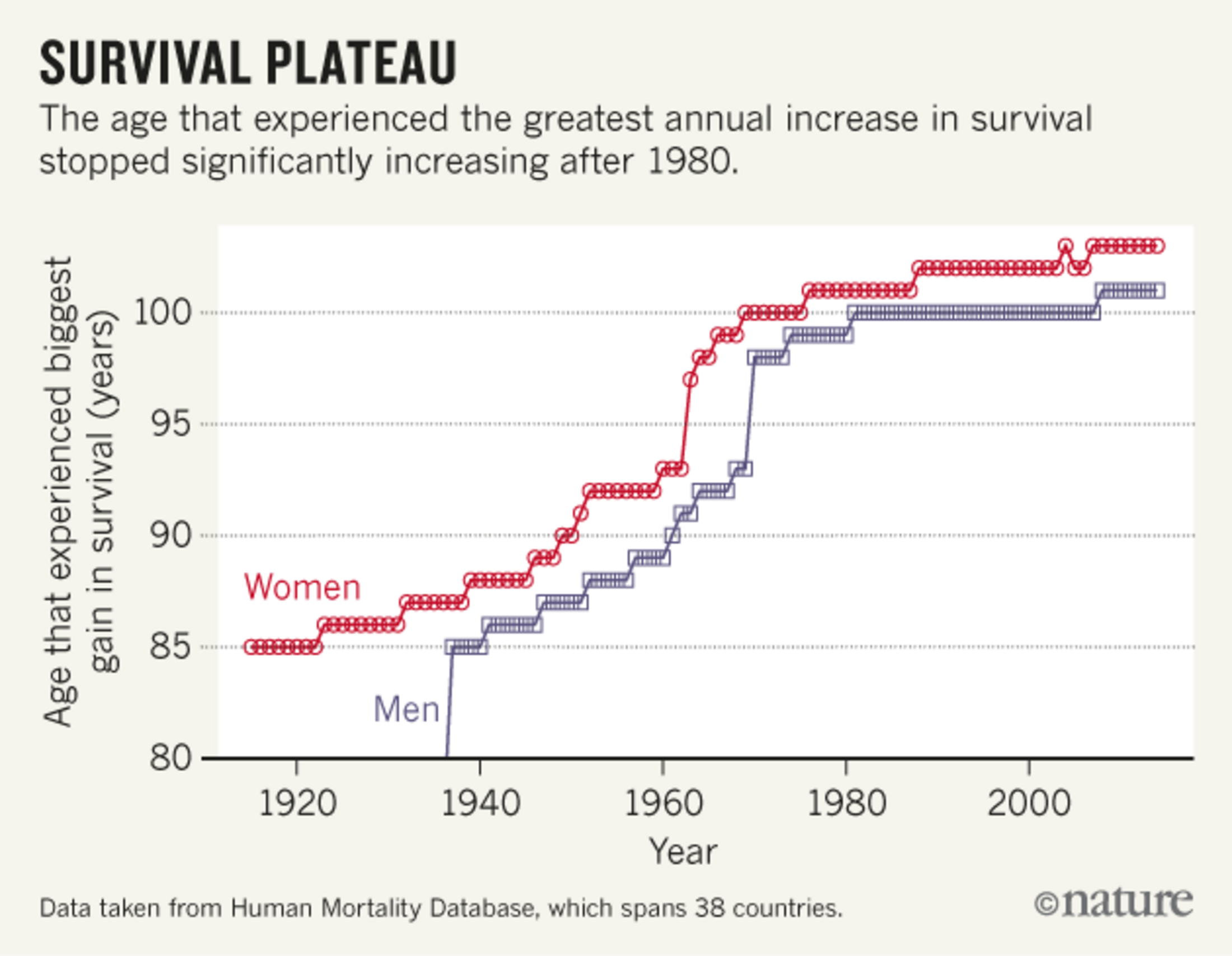

L’amélioration des conditions d’existence dans les pays riches a entraîné une augmentation régulière de l’espérance de vie depuis le début du XXème siècle. En France, elle est passée de 45 ans en 1900 à plus de 80 aujourd’hui (85 pour les femmes et 79 pour les hommes environ). Une grande partie du gain historique en espérance de vie a été attribuée à la réduction de la mortalité infantile et, pour les femmes, à la baisse de la mortalité en couches, qui était dramatique au XIXème siècle. Mais la mortalité à un âge avancé a aussi diminué. En France, la proportion des plus de 70 ans a augmenté régulièrement depuis 1900, et le même schéma se retrouve dans les 40 autres pays couverts par la base IDL.

Mais les statistiques des 41 pays montrent aussi que l’augmentation de l’espérance de vie a commencé à ralentir à partir des années 1980. Pour les quatre pays qui ont le plus grand nombre de « supercentenaires » (personnes dépassant 110 ans), à savoir la France, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, l’âge maximum enregistré a atteint un plateau vers 1995. Et le record établie en 1997 par Jeanne Calment n’a pas été battu. Il a peu de chance de l’être prochainement : selon les calculs des chercheurs, la probabilité de voir en France ou dans un autre pays un âge record au-dessus de 125 ans est de moins de 1 sur 10.000. Et la limite naturelle de la vie humaine se situerait autour de 115 ans.

L’idée d’une limitation naturelle de la longévité humaine n’est pas nouvelle, mais c’est la première fois qu’elle est étayée par un ensemble de données aussi important. Quelles pourraient être les causes biologiques d’une limitation de la durée de vie humaine ? Une première hypothèse avancée dans les années 1980 était que la durée de vie était fixée par un programme génétique. Les chercheurs penchent aujourd’hui pour une explication plus complexe : la limite naturelle de la durée de vie serait une conséquence indirecte d’un certains nombres de programmes génétiques fixes qui contrôlent le développement de l’organisme, la croissance, et la reproduction. Schématiquement, il existerait des systèmes génétiquement codés qui assurent le bon fonctionnement des mécanismes fondamentaux de l’organisme, mais ces systèmes n’agiraient que pendant un temps limité. De sorte que l’organisme finit par vieillir et mourir lorsque les effets protecteurs de ces systèmes s’estompent.

Cela n’exclut pas la possibilité de prolonger artificiellement la longévité humaine en intervenant sur ces systèmes. Mais de telles interventions relèvent encore de la science fiction, et ne sont peut-être pas réalisables. Jan Vijg, l’un des co-auteurs de l’étude de Nature, ne croit pas que la biomédecine permettra de repousser significativement la limite naturelle de la longévité : « Je ne dis pas que des médicaments ou des interventions sur les tissus biologiques ne pourraient pas être très bénéfiques pour allonger la durée de vie, mais suffiraient-elles à dépasser le plafond de 115 ans ? Je pense que c’est très peu probable, explique-t-il dans Nature. La durée de vie est contrôlée par trop de gènes. On peut peut-être agir sur certains, mais il en restera beaucoup d’autres. »

D’autres spécialistes estiment que l’on ne sait rien des possibilités futures de la médecine, pensent de tels pronostics, et qu’il ne faut pas extrapoler l’avenir à partir des limites actuelles. Ceux qui vivront assez longtemps auront peut-être la réponse.

• Autre sujet qui n’a rien à voir, les prix Nobel scientifiques, attribués cette semaine. Les jurys de l’Académie royale de Suède, pour la physique et la chimie, et de l’Institut Karolinska, en physiologie ou médecine, se sont ingéniés à déjouer les pronostics. En médecine, les prédictions de Thomson Reuters privilégiaient les traitements du cancer par immunothérapie, mais le jury a récompensé le Japonais Yoshinori Ohsumi, de l’université de Tokyo, pour ses travaux sur l’autophagie, le mécanisme par lequel les cellules recyclent leurs propres constituants.

En physique, on attendait un Nobel pour la découverte des ondes gravitationnelles, annoncée le 11 février dernier (lire notre article). Le prix a été attribué à trois physiciens américains, David Thouless, Duncan Haldane et Michael Kosterlitz pour des recherches sur des états spéciaux de la matière tels que les supraconducteurs, les superfluides ou les films magnétiques fins. Ces travaux assez ésotériques ouvrent la voie à des applications futures en électronique et en science des matériaux.

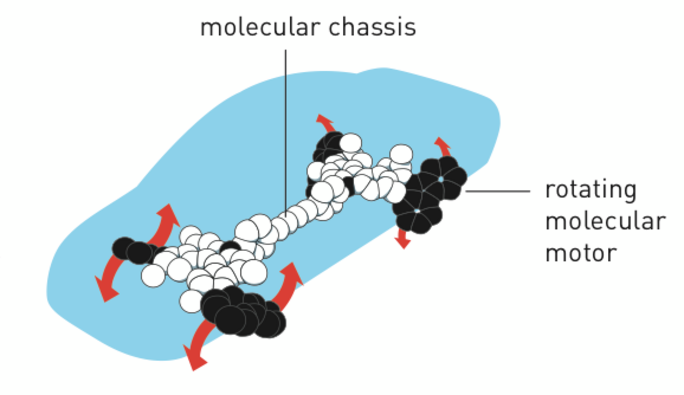

En chimie, les pronostiqueurs misaient sur CRISPR-cas9, un sigle imprononçable qui désigne une technique en train de révolutionner le domaine des manipulations génétiques, dont l’une des pionnières est la Française Emmanuelle Charpentier, en concurrence avec l’Américain d’origine chinoise Feng Zhang. Mais les inventeurs de CRISPR-cas9, que l’on voyait déjà nobélisables en 2015, attendront encore. Pour 2016, les gagnants sont le Français Jean-Pierre Sauvage, l’Écossais James Fraser Stoddart et le Néerlandais Bernard Feringa. Ils ont contribué aux nanotechnologie, en montrant comment l’on pouvait assembler des composants à l’échelle moléculaire pour construire les plus petites machines du monde.

L’équipe de Feringa a notamment construit une « nanovoiture » à quatre roues, dotée d’un châssis moléculaire, capable d’avancer sur une surface (ci-dessus). Idéale pour circuler dans les embouteillages, facile à garer, mais à déconseiller aux conducteurs de grande taille.