Elle ne brille pas encore, mais c’est un futur soleil : une proto-étoile cinq fois plus petite que notre astre du jour a été observée à un stade précoce de sa formation par l’équipe de John Tobin, du National Radio Astronomy Observatory, à Charlottesville, en Virginie (Etats-Unis).

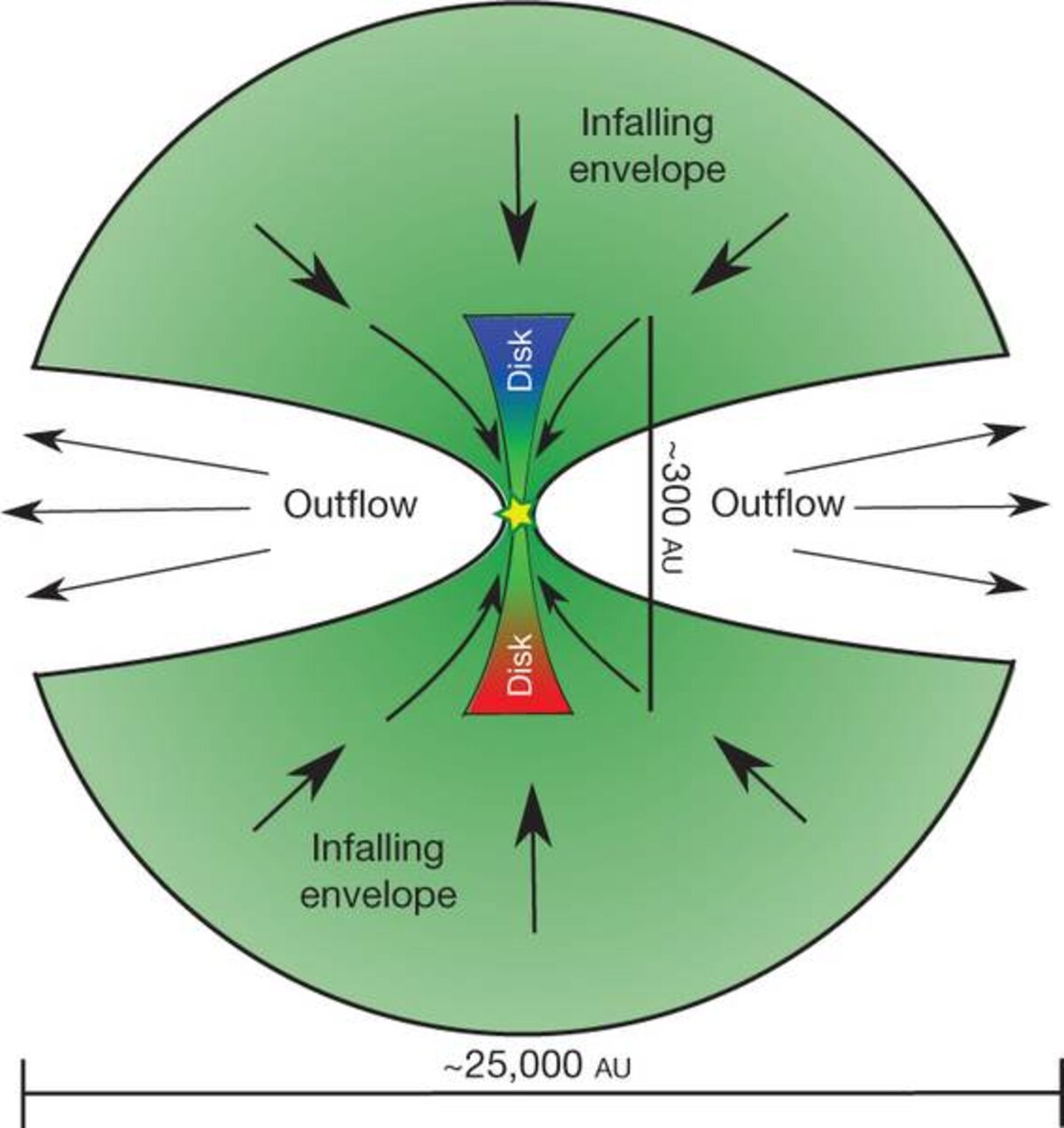

Agrandissement : Illustration 1

Cet astre en formation, situé à 450 années-lumière dans la constellation du Taureau, n’a pas plus de 300.000 ans, presque rien comparé aux 4,6 milliards d’années de notre système solaire. Selon la revue Nature, qui vient de publier cette observation, c’est la première fois que des astronomes « détectent et mesurent une étoile véritablement embryonnaire ».

On estime que l’univers connu contient de l’ordre de 10.000 milliards de milliards d’étoiles, mais malgré ce nombre colossal, il est très difficile de capter le moment, très court à l’échelle cosmique, où un nuage moléculaire géant se contracte pour donner naissance à une étoile. Cette phase ne dure, pour une étoile comme notre Soleil, qu’un intervalle de temps équivalent à 7heures de la vie d’un être humain !

De plus, les proto-étoiles n’émettent pas de lumière visible : elles se trouvent à un stade antérieur à celui où des réactions thermonucléaires se déclenchent au cœur de l’astre, produisant un intense dégagement de rayonnement lumineux et thermique. Au stade de la proto-étoile, les astronomes ne peuvent capter que les longueurs d’ondes de l’infra-rouge et du domaine millimétrique.

Tobin et ses collègues les astronomes ont donc étudié l’objet dans la gamme des ondes millimétriques, ce qui leur a permis de détecter les poussières ainsi que le monoxyde de carbone gravitant autour de l’objet, appelé L1527 IRS. Des mesures précédentes réalisées grâce à l’observatoire Gemini – constitué de deux télescope, l’un à Hawaï et l’autre au Chili, avaient suggéré la présence d’un grand disque entourant la proto-étoile. C’est ce qui a incité Tobin et son équipe à pousser la recherche plus loin. Grâce à des techniques de haute résolution, les astronomes ont pu confirmer la présence du disque et mesurer sa vitesse de rotation, ainsi que la masse de la proto-étoile elle-même.

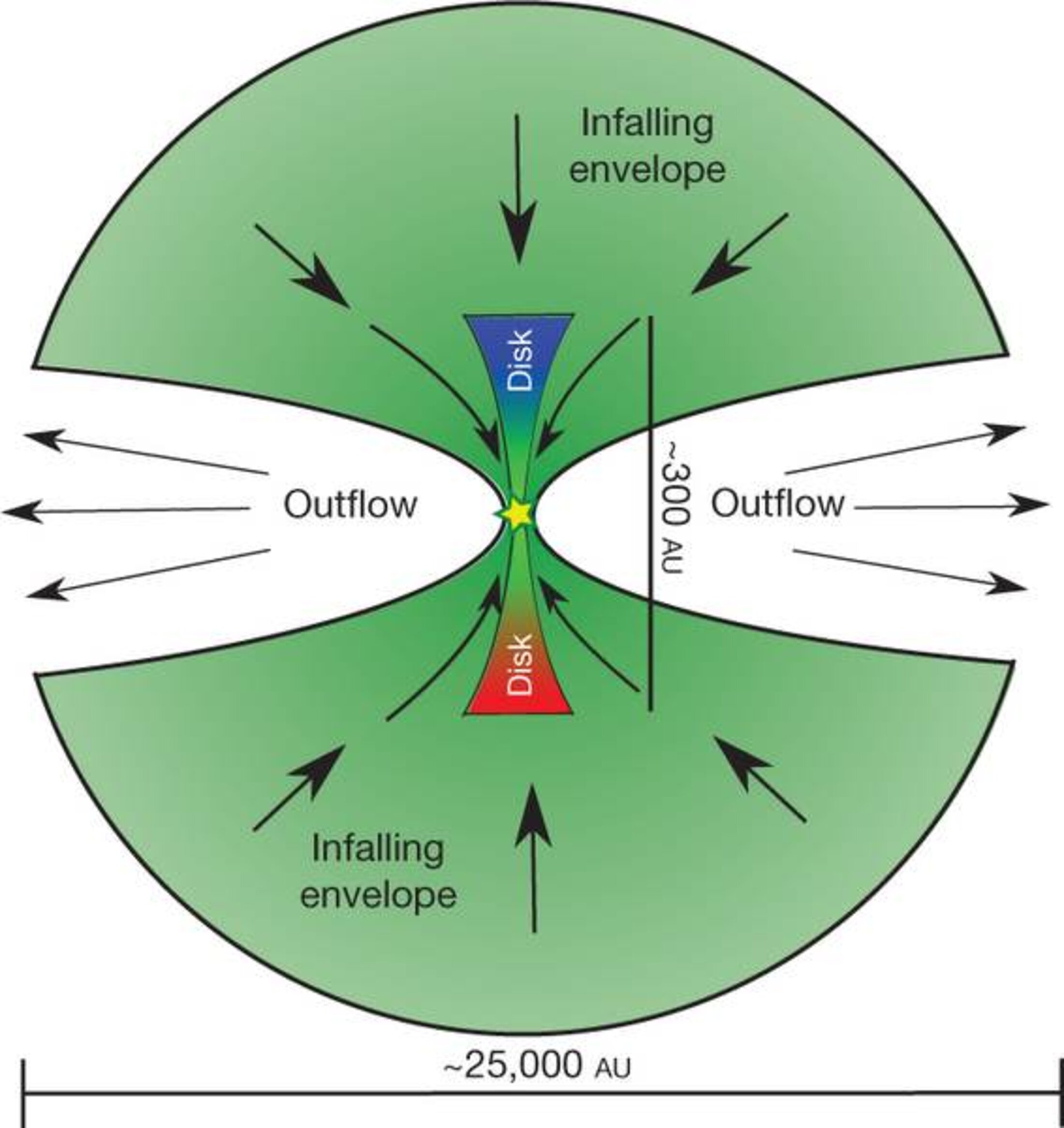

Cette dernière est formée d’une agglomération de matière, entourée d’un disque de poussière et de gaz qui tourne autour. La force de gravitation fait que l’étoile aspire progressivement une partie de la matière du disque, et grossit au cours du temps. Les astronomes pensent que L1527 IRS devrait plus tard atteindre une masse de l’ordre de celle du Soleil. Son âge, estimé à 300.000 ans d’après la vitesse à laquelle l’étoile attire de la matière, pourrait être moindre, si dans une phase antérieure l’étoile a grossi plus vite que maintenant.

Agrandissement : Illustration 2

C’est la première fois que l’on réussit à décrire aussi précisément un proto-Soleil à un stade aussi précoce de son développement. « Cet objet très jeune comporte tous les éléments d’un système solaire en cours de formation, explique John Tobin sur le site ScienceDaily. Une caractéristique très importante que l’équipe d’astronomes a mise en évidence est ce que l’on appelle la « rotation képlérienne » : la vitesse de rotation dans le disque en rotation autour de la proto-étoile varie en fonction de la distance de la matière à l’astre, de la même manière que la vitesse orbitale des planètes du système solaire diminue avec la distance (par exemple, la Terre se déplace sur son orbite plus de deux fois plus vite que Jupiter).

« C’est la plus jeune proto-étoile découverte jusqu’ici qui montre cette propriété, poursuit John Tobin. Par de nombreux aspects, ce système ressemble beaucoup à l’idée que nous nous faisons de ce qu’était notre système solaire à ses débuts ».

La rotation képlérienne a été démontrée grâce à des mesures du décalage spectral des ondes radio émises par le monoxyde de carbone. Dans les millions d’années à venir, l’étoile va continuer à grossir. Lorsque sa masse approchera celle du Soleil, sa gravitation atteindra un seuil suffisant pour amorcer des réactions de fusion thermonucléaire. Ce ne sera plus alors une proto-étoile, mais une étoile jeune.

Mais ce sont les étoiles embryonnaires qui intéressent Tobin et son équipe. Les astronomes projettent désormais de poursuivre leurs recherches sur ces astres naissants en utilisant l’interféromètre radiotélescopique ALMA (Atacama Large Millimeter Array), au Chili.