L’ancêtre de tous les mammifères actuels, y compris l’homme, serait apparu peu après la disparition des grands dinosaures, avant de se diversifier rapidement en un grand nombre d’espèces : telle est la conclusion majeure d’une nouvelle étude menée par l’équipe de Maureen O’Leary, paléontologue à l’université Stony Brook à New York, qui vient d’être publiée dans la revue américaine Science.

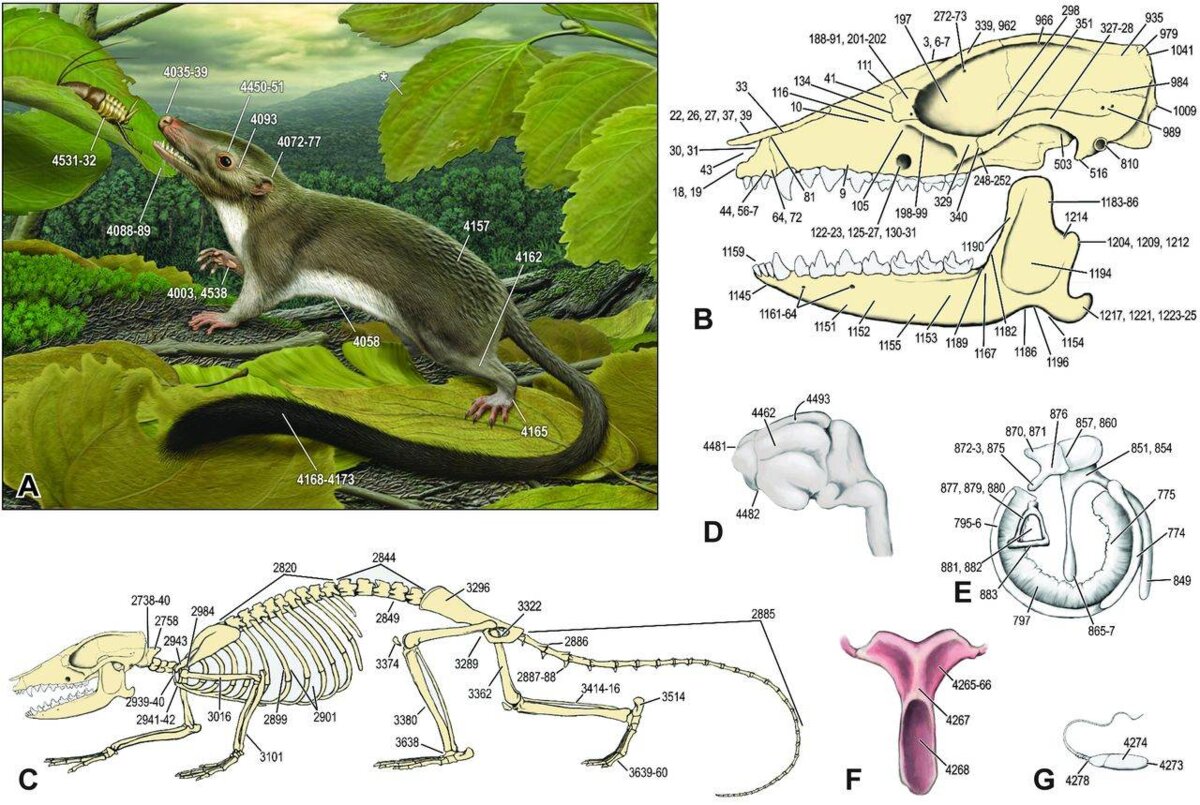

Agrandissement : Illustration 1

Pour parvenir à ce résultat, O’Leary et ses collègues ont constitué une base de données sans précédent, rassemblant les caractères de 86 espèces vivantes ou éteintes, représentant les principaux groupes de mammifères. Pour chaque espèce, 4500 caractères ont été analysés. Cet ensemble de données considérable a permis aux chercheurs de reconstituer le portrait robot du premier mammifère : c’était une bestiole d’une taille comprise entre celle d’une musaraigne et celle d’un rat, pourvue d’une fourrure et d’une longue queue épaisse un peu comme celle d’un écureuil (en plus petit). Cet animal arboricole, qui se nourrissait d’insectes, avait déjà un cerveau relativement évolué, notamment pour interpréter les odeurs.

L’élément le plus important du travail de Maureen O’Leary concerne le scénario de la « radiation » des mammifères, le processus par lequel ils ont investi toute la planète en se diversifiant. La chronologie de ce processus fait débat. Schématiquement, les scientifiques s’accordent sur l’idée que pendant le règne des dinosaures, qui correspond au mésozoïque (ère secondaire), les mammifères archaïques n’ont joué qu’un rôle mineur. Tandis que les reptiles géants faisaient trembler le sol des forêts tropicales, de minuscules mammifères insectivores se terraient comme des taupes en-dessous de la surface.

L’événement qui a tout fait basculer est l’extinction massive de la fin du crétacé, il y a environ 66 millions d’années. Cette extinction, dont la cause la plus plausible est la chute d’un astéroïde, a fait disparaître tous les grands dinosaures, n’épargnant que les petites espèces qui ont ensuite évolué pour donner naissance aux oiseaux.

Après la fin des dinosaures géants, les mammifères ont prospéré et ont conquis le devant de la scène. Aujourd’hui, il existe plus de 5000 espèces de mammifères « placentaires » (ceux dont l’embryon se nourrit grâce à un placenta pendant toute la gestation, à la différence des marsupiaux comme le kangourou, dont le placenta n’est présent que pendant une petite partie de la gestation). Les mammifères ont investi une grande variété de niches écoiogiques sur toute la planète, de la minuscule chauve-souris bourdon qui pèse 1,5 gramme à la baleine bleue, avec ses 190 tonnes.

Mais quand exactement s’est produite la radiation des mammifères, et en combien de temps ? C’est sur ce point que les scientifiques divergent. Si l’on ne considère que l’information fournie par les fossiles, on constate que les traces des dinosaures sont nombreuses pendant tout le mésozoïque, alors que celles des mammifères sont rares avant l’extinction du crétacé.

Agrandissement : Illustration 2

Les archives fossiles changent brusquement à partir de la fin du crétacé, il y a 66 millions d’années. Mais c’est seulement il y a quelque 55 millions d’années que l’on peut identifier clairement, à partir des fossiles, les grandes lignées de mammifères placentaires.

« Pourquoi presque tous les groupes placentaires – tels que les primates, les chauve-souris, les ongulés et les baleines – apparaissent-ils si brutalement dans les archives fossiles ? » interroge Anne Yoder, biologiste à l’université Duke de Durham, Caroline du nord, dans une analyse publiée par Science.

Une réponse possible consiste à dire que les archives fossiles sont incomplètes, et qu’il a dû exister de nombreuses formes intermédiaires dont on n’a pas de traces. A l’appui de cette hypothèse, des analyses de génétique moléculaire ont suggéré que la radiation des mammifères pouvait remonter à 100 millions d’années, bien avant la disparition des dinosaures.

Cette théorie avait l’avantage de s’harmoniser avec la géographie : il y a 200 millions d’années, tous les continents étaient réunis et formaient un supercontinent, la Pangée, qui a commencé à se fracturer, pour aboutir à la configuration que nous connaissons, il y a quelque 52 millions d’années. Si les mammifères ont commencé à se diversifier tôt, leur expansion a pu être favorisée par la séparation des continents. Schématiquement, les principaux groupes auraient alors évolué séparément sur les diverses masses continentales, certains groupes étant liés à l’Afrique, d’autres à l’Eurasie, etc.

C’est précisément cette séquence d’événements que Maureen O’Leary remet en question. Elle a utilisé des méthodes de classement évolutif des espèces pour reconstruire l’arbre généalogique des mammifères placentaires actuels, qui selon ses hypothèses seraient tous issus d’un ancêtre unique. Cet ancêtre serait postérieur à l’extinction des dinosaures et à la fracturation des continents. Et il serait à l’origine de la radiation des mammifères, qui dans ce scénario ne remonterait pas à 100 millions d’années mais à seulement une soixantaine de millions d’années.

Selon Maureen O’Leary, la période qui a suivi immédiatement la fin des dinosaures a été un « big bang » de la diversification des mammifères, marqué par l’apparition d’au moins dix groupes majeurs en 200.000 ans à peine. Il n’y aurait donc pas eu de diversification des mammifères dès le crétacé, mais une véritable explosion peu après la disparition des reptiles géants.

Cette conception est en accord avec les archives fossiles. Mais il reste de nombreux points à expliquer. Une des surprises de l’étude de Maureen O’Leary concerne l’origine des afrothériens, un groupe qui comprend notamment les lamantins et les éléphants. Comme son nom l’indique, ce groupe est supposé avoir évolué à partir de l’Afrique, mais selon O’Leary, il serait en fait issu d’Amérique. Comment ce groupe est-il passé d’Amérique en Afrique ? C’est une des nombreuses questions qui restent à résoudre.