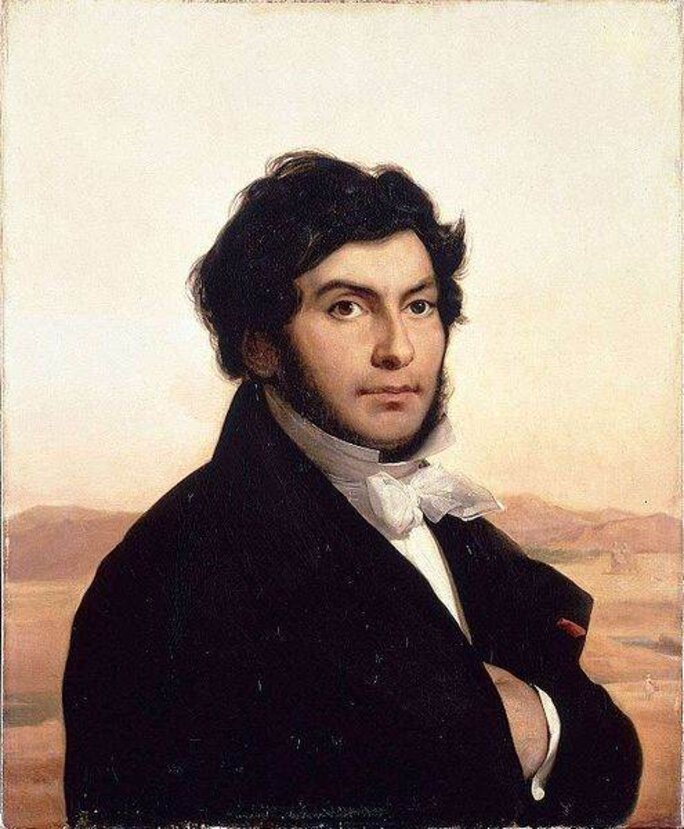

La réponse est bien connue : Jean-François Champollion (1790-1832) a percé le secret de l’écriture égyptienne en se servant de la triple inscription de la pierre de Rosette. Si cette assertion est globalement juste, elle résume un ensemble de faits beaucoup plus complexe qu’on ne le croit généralement. Le déchiffrement des hiéroglyphes dans les années 1820 ne se résume pas à l’éclair de génie d’un Champollion qui aurait tout compris d’un coup en confrontant les versions égyptienne et grecque d’un même texte.

Il s’agit en fait d’une histoire tortueuse, influencée par les rivalités scientifiques, le nationalisme et les effets collatéraux de la défaite de Napoléon. Dans un commentaire publié par la revue britannique Nature (1er mars), l’écrivain et historien Andrew Robinson revient sur le sujet. L’intérêt de son point de vue tient à ce que Robinson n’est pas affecté par le biais du chauvinisme français qui voit dans Champollion le seul et unique héros de l’égyptologie.

En réalité, d’autres personnages ont joué un grand rôle. Le plus important est certainement le Britannique Thomas Young (1773-1829). Médecin, physicien, parlant une dizaine de langues, Young est l’un des derniers esprits universels. Robinson lui a d’ailleurs consacré une biographie intitulée The Last Man Who Knew Everything : Thomas Young (Le dernier homme qui savait tout : Thomas Young). Selon Robinson, mais cette opinion est largement répandue en-dehors de la France, c’est à Thomas Young que l’on doit les premières étapes décisives qui ont permis le déchiffrement des hiéroglyphes.

Robinson ne cherche nullement à minimiser l’œuvre de Champollion, dont il s’apprête aussi à publier la biographie (en avril 2012), mais à resituer l’apport de Young. Connaissant bien la vie des deux hommes, il trace des deux personnages des portraits contrastés, opposant un Champollion « monomaniaque, colérique et impécunieux» à un Young «à l’esprit polyvalent, calme et riche ». Robinson est convaincu que Champollion a beaucoup appris des premières pistes tracées par Young. «S’ils avaient choisi d’unir leurs forces, plutôt que d’être divisés par la défaite de Napoléon, estime Robinson, le poroblème [des hiéroglyphes] aurait pu être résolu des années plus tôt.»

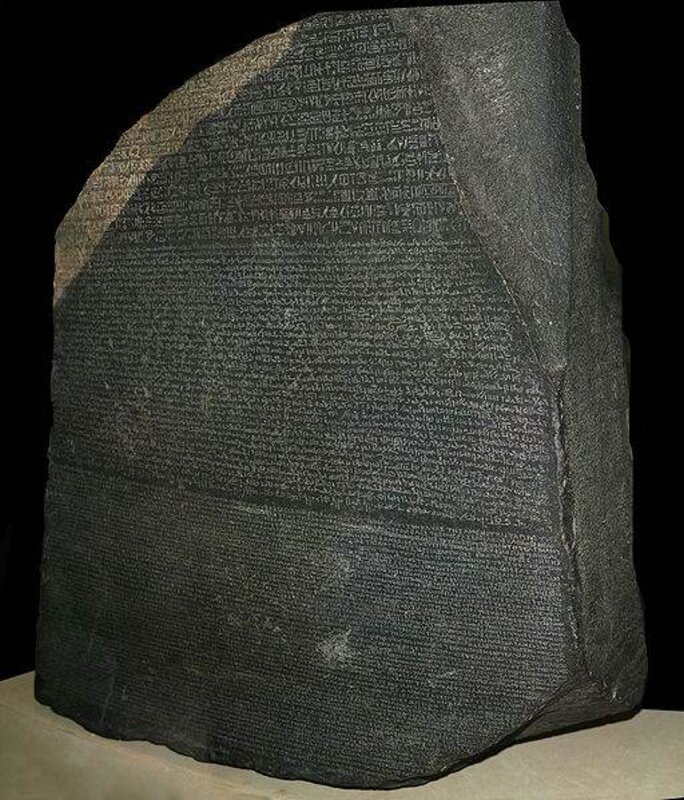

Young, qui s’intéressait aux langues – on lui doit la dénomination de la famille linguistic « indo-européenne » - se passionna pour les anciennes écritures égyptiennes à partir de 1814. Il entreprit de déchiffrer la pierre de Rosette. Celle-ci avait été découverte par l’armée de Napoléon en 1799. Elle portait trois inscriptions équivalentes, l’une en hiéroglyphes, la deuxième en démotique (version tardive et simplifiée de l’écriture égyptienne) et la troisième en grec.

Cette tablette avait attiré l’intérêt de nombreux universitaires, notamment l’orientaliste français Silvestre de Sacy (1758-1838), le professeur de Champollion.

Fin 1814, Young, occupant le poste de secrétaire étranger de la Royal Society, découvre une lettre de Champollion à propos de la pierre de Rosette. Young lui répond, et lui transmet une tentative de traduction de la pierre de Rosette. Puis survient la défaite de Waterloo (1815). Royaliste, Silvestre de Sacy s’oppose au républicain Champollion. Il dissuade Young de poursuivre ses échanges avec son ancien élève. La corresondance entre le Français et le Britannique s’interrompt. Cette rupture fera perdre des années à l’égyptologie.

Agrandissement : Illustration 3

Fin 1821, Champollion lit un travail important de Young sur l’écriture égyptienne publié dans l’Encyclopedia Britannica. En 1822, Champollion présente solennellement, lors d’une réunion à l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres de Paris, son mémoire sur l'écriture égyptienne, dans lequel il dévoile le mystère des hiéroglyphes. Young est présent, mais Champollion le mentionne à peine. Et quand Young publiera un livre dans lequel il affirme que le mémoire de Champollion est une «extension» de son propre travail, il s’ensuivra une vive querelle.

La suite de l’histoire, du moins telle qu’elle est racontée par la majorité des auteurs français, crédite Champollion de l’élucidation complète de l’énigme hiéroglyphique. Outre-manche, les positions sont moins claires. Certains égyptologues britanniques pensent que Champollion a dérobé à Young le concept des hiéroglyphes comme système mixte, à la fois alphabétique et idéographique. D’autres jugent que les travaux de Young étaient trop préliminaires pour constituer un apport décisif, et que Champollion a fait l’essentiel du travail.

Andrew Robinson, pour sa part, donne une réponse de Normand. De mauvais esprits pourraient y voir une manœuvre sournoise de la perfide Albion, mais en fait l’opinion de Robinson est assez solidement argumentée. D’après Robinson, Champollion était clairement sur une fausse piste en 1821. Dans une étude publiée en avril 1821, avant d’avoir lu l’article de Young dans la Britannica, Champollion affirme que l’écriture égyptienne ne contient aucun élément de nature alphabétique et qu’elle est entièrement faite d’idéogrammes.

Cette conclusion est fausse, et Champollion n’aura de cesse d’ «oublier» sa bourde de 1821. Il ne cite pas ce travail dans son mémoire de 1822, et il semble même qu’il ait tenté de récupérer tous les exemplaires de l’étude erronée. Il semble aussi qu’il ait changé d’avis après avoir lu Young, bien qu’il se garde bien de créditer le savant britannique de l’avoir remis sur la bonne voie…

En somme, et bien qu’il ne l’ait jamais admis publiquement, Champollion a très probablement compris grâce à Young que l’écriture hiéroglyphique était en partie alphabétique. Cela étant, force est de reconnaître que Young n’avait pas poussé l’étude de l’écriture égyptienne assez loin pour aboutir à un déchiffrement. Il a fallu le caractère obsessionnel de Champollion et son obstination pour véritablement «craquer le système».

Si les rivalités et les circonstances historiques ne les avaient pas opposés, Champollion et Young auraient pu travailler ensemble dès 1815. D’après Robinson, une telle collaboration aurait permis de percer l’énigme des hiéroglyphes dès ce moment. Et d’emporter la conviction de la communauté scientifique: en fin de compte, l’œuvre de Champollion, longtemps controversée, n’a été universellement reconnue que dans les années 1860, bien après sa mort.

En s’associant avec son rival d’outre-Manche, le père français de l’égyptologie n’aurait pas seulement défendu l’universalisme de la science. Il aurait défendu son propre intérêt, et aurait pu triompher quarante ans plus tôt…