Koshik, un éléphant d’Asie élevé au parc zoologique Everland, en Corée du sud, possède le talent de prononcer plusieurs mots en coréen : il articule de manière reconnaissable « annyong » (« bonjour »), « anja » (« assis »), « aniya » (« non »), « nuo » (« couché ») et « choah » (« bon »). Pour produire ses imitations vocales étonnamment précises, Koshik place sa trompe dans sa bouche et fait bouger sa mâchoire inférieure de manière à modifier la forme de son tractus vocal, qui produirait naturellement des sons beaucoup plus graves que ceux des vocalisations humaines.

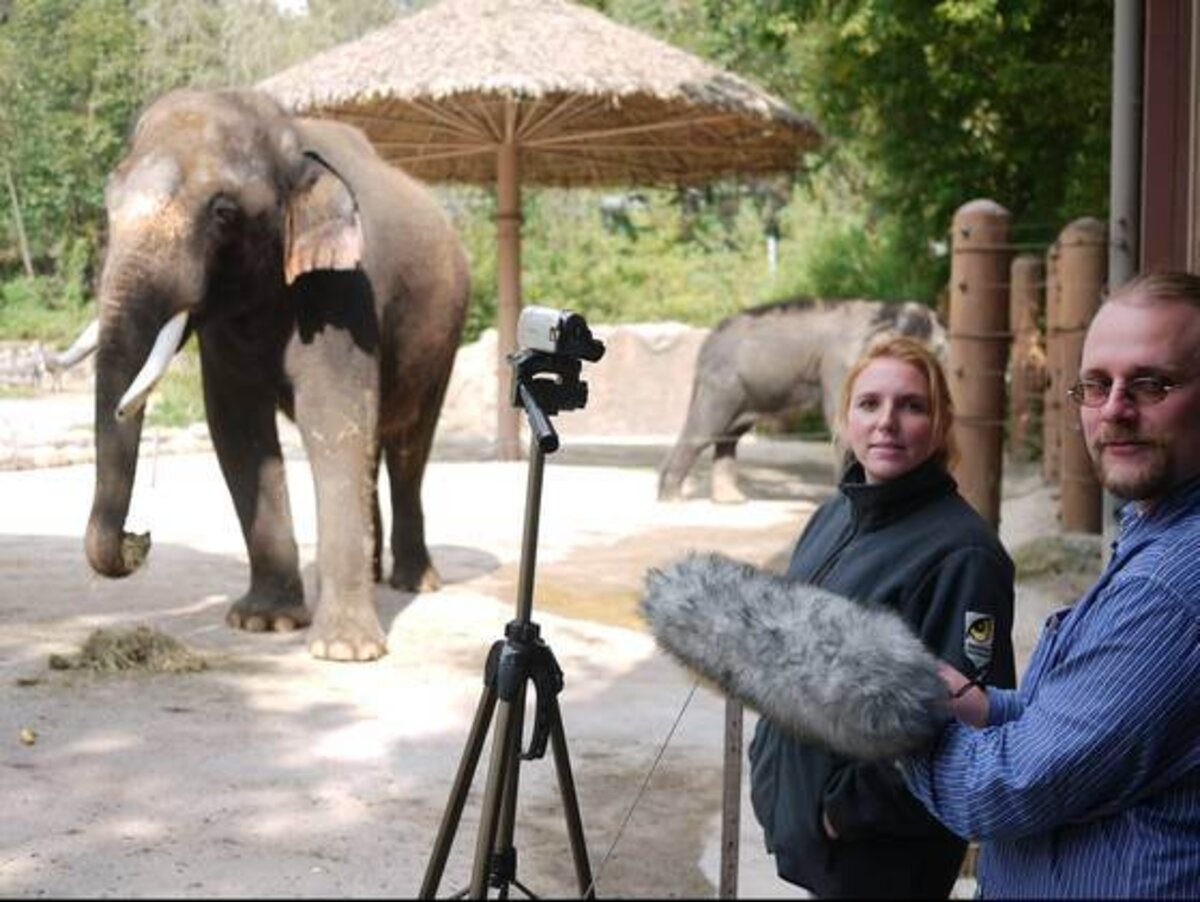

Les prouesses de Koshik, étudiées en détail par une équipe internationale de biologistes animée par Angela Stoeger (université de Vienne), sont visibles en video ici et décrites dans un article de la revue Current Biology. Si les imitations vocales des perroquets et d’autres oiseaux sont fréquentes et connues depuis longtemps, il est beaucoup plus rare d’entendre des mammifères non humains reproduire les sons de notre langage.

Stoeger et ses collègues mentionnent un autre éléphant, élevé dans un zoo du Kazakhstan, qui aurait appris à prononcer des mots en russe et en kazakh, mais le cas n’est pas documenté. Un autre exemple décrit récemment est celui de Noc, un béluga (Delphinapterus leucas), cétacé également appelé baleine blanche ou marsouin blanc, qui a été observé depuis de longues années par l’équipe californienne de Sam Ridgway. L’équipe vient de publier ses observations dans Current Biology.

Noc, qui est mort il y a cinq ans, a été recueilli à l’âge de deux ans dans la baie d’Hudson, au Canada. Il a vécu de 1977 à 2007 dans le parc aquatique de la National Marine Mammal Foundation, dans la baie de San Diego. A partir de 1984, alors que Noc avait neuf ans, les scientifiques ont constaté que le cétacé reproduisait spontanément des sons évoquant une conversation humaine.

Selon Ridgway et ses collègues, « les vocalisations du béluga faisaient penser à deux personnes en train de converser à une distance tout juste suffisante pour qu’on ne comprenne pas les mots échangés. » Noc vivait dans un enclos aquatique avec un group de dauphins et avait souvent l’occasion d’entendre parler les soigneurs évoluant au bord, ainsi que les plongeurs utilisant des systèmes de sonar pour communiquer avec leurs collègues à la surface.

Dans un premier temps, Ridgway et ses collègues n’avaient pas compris d’où venaient les sons évocateurs d’une conversation. Noc a été identifié comme la source de ces sons lorsqu’un plongeur est remonté à la surface dans l’enclos des dauphins en demandant : « Qui m’a dit de sortir ? » (« Who told me to get out ? »). Les scientifiques ont alors vérifié que Noc avait prononcé plusieurs fois le son « out ».

Ridgway et ses collègues ont ensuite enregistré les vocalisations de Noc, à la fois à l’extérieur et sous l’eau, et utilisé divers équipements pour déterminer précisément comment le cétacé produisait ses vocalisations humanoïdes. En fait, Noc se servait de son tractus nasal, dont il ajustait la pression par des contractions musculaires, pour copier les modulations humaines (pour entendre un enregistrement, cliquer ici).

La similarité des organes impliqués suggère que les dauphins peuvent en faire autant (des dauphins ont été dressés à imiter des vocalises humaines). L’imitation spontanée de Noc a cessé au bout de quelques années, et n’a pas conduit à une communication plus poussée entre humains et cétacés.

On pourrait en conclure que ces observations, si amusantes soient-elles, relèvent de l’anecdote. Pourtant, elles mettent en lumière un point intéressant : si le langage humain est possible, et si notre espèce a pu produire des milliers de langues différentes, nous ne le devons pas uniquement à notre intelligence ; nous le devons d’abord à notre exceptionnelle capacité d’imitation vocale. Un enfant apprend à parler, avant même de comprendre ce qu’il dit, en copiant « mécaniquement » les sons vocaux qu’il entend.

Aucune autre espèce n’a poussé aussi loin que la nôtre cette aptitude à imiter des sons vocaux. Les oiseaux, malgré leurs talents phonatoires, ont un registre bien plus limité que celui des humains. Les mammifères nous imitent, et s’imitent entre eux, mais là aussi, la variété du registre est sans commune mesure avec celui de l’espèce humaine.

Notons aussi que nos plus proches parents dans le règne animal, les chimpanzés, n’imitent pas nos vocalises. Des observations réalisées par le primatologue suisse Christophe Boesch ont montré que dans la vie sauvage, un chimpanzé mâle reproduit parfois l’appel typique d’un autre mâle, au point de se faire passer pour lui. Mais là encore, il s’agit d’un phénomène occasionnel et non systématique comme il l’est dans notre espèce.

On peut ajouter que l’imitation humaine ne se limite pas à la voix. L’imitation gestuelle est aussi très développée chez les humains. Les enfants, dès l’âge de un ou deux ans, sont capable de copier des séquences gestuelles, et il est fréquent que deux enfants se livrent à des parties d’imitation « en miroir ». Une grande partie de la culture humaine consiste à reproduire fidèlement des sons ou des gestes (par exemple, les gestes utilisés pour se saluer, ou pour exprimer certains sentiments).

Selon le primatologue japonais Tetsuro Matsuzawa, de l’université de Kyoto, l’imitation du chimpanzé n’est pas aussi poussée que l’imitation humaine et n’a pas les mêmes caractéristiques. Matsuzawa a étudié les chimpanzés à la fois sur le terrain et en captivité, dans le cadre d’un projet de recherche unique au monde, le « projet Ai », mené à Kyoto.

Ai est le nom d’une femelle chimpanzé avec laquelle Matsuzawa a commencé à « travailler » en 1977, alors qu’elle avait un an. Elle a eu un fils, Ayumu, âgé aujourd’hui de douze ans, qui a été élevé avec elle, de manière à favoriser au mieux son développement. Deux autres femelles ont ainsi été élevées avec leur progéniture. Les jeunes ont effectué divers apprentissages et ont subi des tests variés, toujours en présence de leur mère. Dans la plupart des expériences de laboratoire sur les chimpanzés, les jeunes animaux ont un handicap très important du fait qu’ils sont séparés de leur mère. Or, le petit chimpanzé est extrêmement dépendant de sa génitrice.

Grâce aux conditions particulières du projet Ai, Matsuzawa a pu, en 2007, mettre en évidence pour la première fois un exemple de tâche mentale dans laquelle le chimpanzé se montre supérieur à l’homme. Il s’agit d’un exercice de mémoire visuelle consistant à pointer des chiffres de 1 à 9 apparaissant sur un écran.

Agrandissement : Illustration 4

Une série de vidéo visibles ici montrent comment Ayumu a réussi à pointer les 9 chiffres dans l’ordre numérique, et cela alors qu’il n’a eu le temps qu’une fraction de seconde pour les apercevoir (les chiffres apparaissent sur l’écran pendant un délai très court avant d’être masqués par des carrés blancs). Des étudiants entraînés ne sont pas arrivés à reproduire l’exploit d’Ayumu. Ils se sont même fait battre à plates coutures. Récemment, l’équipe de Matsuzawa a montré que le jeune chimpanzé pouvait réussir l’exercice avec 19 chiffres !

Plus doué que l’homme pour la mémoire visuelle, le chimpanzé l’est nettement moins pour l’imitation, tant vocale que gestuelle. Alors que les chimpanzés sont capable de produire des sons articulés et de les utiliser pour communiquer, leur langage vocale contient au plus quelques dizaines de mots. Et ils n’apprennent pas à imiter les sons humains.

L’imitation gestuelle du chimpanzé est également limitée. Matsuzawa et son équipe ont observé une forme innée d’imitation gestuelle chez le bébé chimpanzé : âgé de quelques jours, il peut par exemple ouvrir la bouche ou tirer la langue en réponse à la même mimique effectuée par un humain. Mais alors que cette aptitude ne fait que s’amplifier chez le petit d’homme, elle tend à regresser chez le grand singe.

Lorsque les chimpanzés grandissent, ils apprennent à effectuer différentes tâches, telles que casser des noix avec une pierre. Or, la manière dont ils procèdent semble assez différente de celle des humains : ils ne recopient pas scrupuleusement les gestes de leur modèle, mais le regardent et s’efforcent de reproduire le même effet, par essai et erreur.

« Les enfants humains imitent fidèlement des séries de gestes, même s’ils ne savent pas à quoi ils servent, explique Tetsuro Matsuzawa. Les chimpanzés essaient d’obtenir un résultat, même si le geste n’est pas exactement le même. Du coup, le registre de leurs imitations est limité à des gestes qui ont un objectif pratique. »

Lors d’une conférence tenue le 8 novembre au Museum national d’histoire naturelle, à Paris, Matsuzawa a présenté une vidéo dans laquelle il parle dans un téléphone-jouet, avant de le donner à son élève-chimpanzé. Ce dernier s’empare du combiné en plastique, l’applique sur son oreille, puis sur sa bouche. Il ne cherche pas à copier le geste de Matsuzawa, mais semble plutôt chercher à comprendre à quoi peut servir le jouet.

« Le chimpanzé n’imite pas très bien le maniement du téléphone, parce que le téléphone ne veut pas dire grand-chose pour lui. Si je fais un geste qui a un effet précis, par exemple donner trois coups de poing sur une table en faisant du bruit, le chimpanzé va reproduire mon geste, explique Matsuzawa. Mais imaginez que je fasse un geste arbitraire et apparemment dépourvu de sens, comme par exemple faire des cercles en l’air avec une main : dans ce cas, aucun chimpanzé ne copiera mon geste. Chez le grand singe, l’imitation est moins une copie fidèle qu’une tentative de reproduire une action efficace. »

Ce faisant, le chimpanzé témoigne d’une intelligence pratique. Mais il révèle aussi en creux la puissance de l’imitation humaine : copier servilement une séquence vocale ou gestuelle peut paraître une tâche servile et dépourvue d’intelligence. Mais cette capacité surdéveloppée chez l’homme est l’un des éléments qui a permis l’énorme accumulation culturelle typique de notre espèce.

Supposez, par exemple, que vous participiez pour la première fois à un cours de gymnastique relaxante du genre stretching postural. Si vous réussissez à imiter les gestes du professeur à peu près correctement, vous bénéficierez de la leçon et vous sentirez agréablement relaxé alors même que vous ignorez tout des muscles que vous avez mobilisés et étirés. Vous pouvez profiter du stretching sans avoir à refaire le long parcours qui a permis d’inventer les mouvements précis de cette discipline.

Autrement dit, copier, même sans comprendre, est une manière d’apprendre très vite, de manière condensée, un savoir qui a été accumulé pendant des siècles ou des millénaires. C’est évidemment le cas pour l’écriture : si les enfants devaient refaire le parcours qui a conduit à sélectionner certaines formes graphiques et à leur attribuer une fonction symbolique, il leur faudrait plus que la durée d’une vie pour apprendre à écrire.

En somme, le point faible du chimpanzé serait, non le manque d'intelligence, mais le fait de se reposer uniquement sur son intelligence, de sorte qu'il doit perpétuellement « ré-inventer la roue », sans puiser dans un immense stock de connaissances antérieures. L’aptitude à « copier bêtement », dans une grande variété de registres, est au fond l’une des principales clés du développement des cultures humaines. Le fait que les autres espèces copient nettement moins souvent que la nôtre, loin d’être anecdotique, révèle en creux l’une des spécificités d’Homo sapiens.