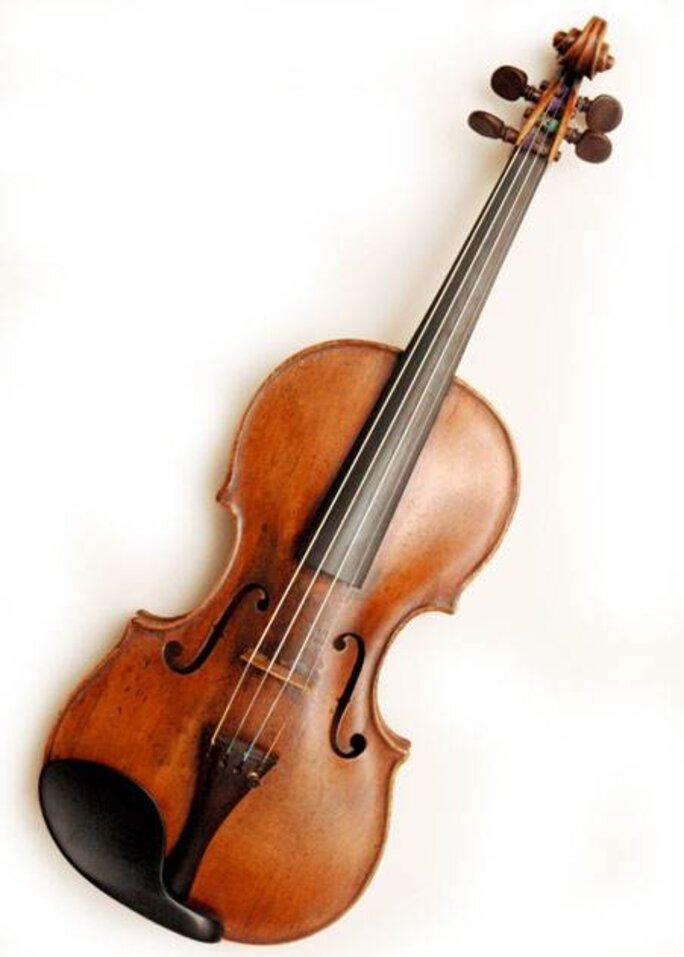

La forme du violon, mise au point par les luthiers italiens du XVIe siècle, a continué d’évoluer subtilement jusqu’à la période contemporaine. Comment s’est-elle transformée ? Les violons récents ressemblent-ils à ceux des grands artisans classiques ? Pour le savoir, Daniel Chitwood du Donald Danforth Science Plant Center, un organisme de recherche privé situé à Creve Cœur, dans le Missouri (Etats-Unis), a analysé par une méthode statistique les variations de forme de plus de 7000 violons fabriqués entre 1600 et 2000.

Agrandissement : Illustration 1

Cette étude, publiée dans Plos one, montre que les formes des violons sur cette période de quatre siècles, se répartissent en quatre grands groupes. Cette classification est construite un peu comme une classification biologique, traduisant les parentés et l'évolution. en l'occurrence, les quatre groupes déterminés mathématiquement par Chitwood reflètent les influences historiques, les relations familiales ou les effets d’imitation entre luthiers, et témoignent d’une remarquable stabilité : les violons les plus modernes sont en effet proches soit de ceux de Stradivarius, soit de ceux de Jacob Stainer, le plus célèbre luthier autrichien, qui a vécu au XVIIe siècle.

La forme classique du violon a été mise au point au XVIe siècle avec les luthiers de Brescia, notamment Gasparo da Salo et Giovanni Maggini. Au XVIIe et XVIIIe, la lutherie est dominée par l’école de Crémone, dont les représentants les plus illustres sont la lignée des Amati, celle des Guarneri, et bien sûr Antonio Stradivari, dit Stradivarius. Comment la morphologie du violon a-t-elle évolué depuis les grands luthiers italiens ?

Agrandissement : Illustration 2

Afin de répondre à cette question, Daniel Chitwood a analysé les formes de plus de 7000 violons fabriqués entre 1560 et 2003. Il a utilisé les photos d’instruments vendus aux enchères, ce qui permet de disposer d’une iconographie de qualité. Ce choix a permis de rassembler les images d’un grand nombre de violons produits par des luthiers assez renommés pour que leurs instruments puissent intéresser les salles de vente. En résumé, la sélection de Chitwood est représentative des violons les plus recherchés, et de ceux qui ont un intérêt historique.

Malgré cet aspect restrictif, l’échantillon étudié est important. Pour la période jusqu’à 1750, il est principalement constitué d’instruments de l’école de Crémone. Ensuite, d’autres écoles italiennes apparaissent, notamment Milan, Naples, Venise et Turin, ainsi que des luthiers non italiens, en particulier de Paris et de Londres.

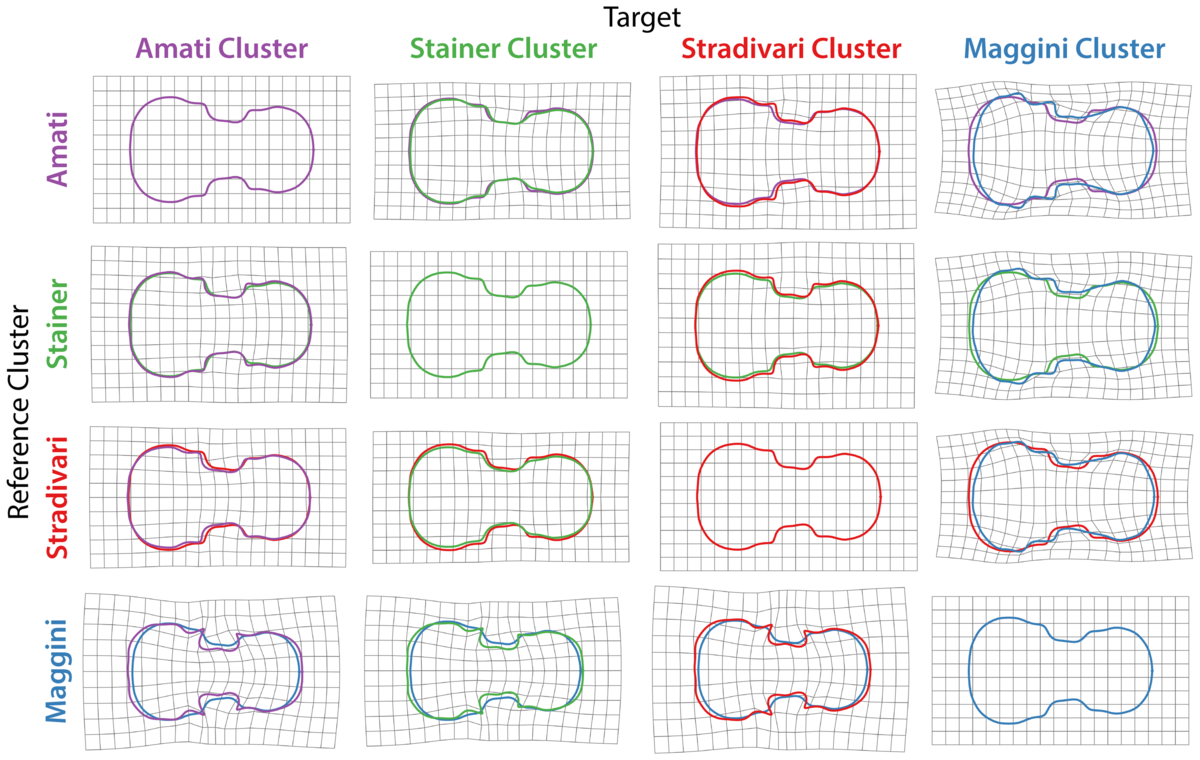

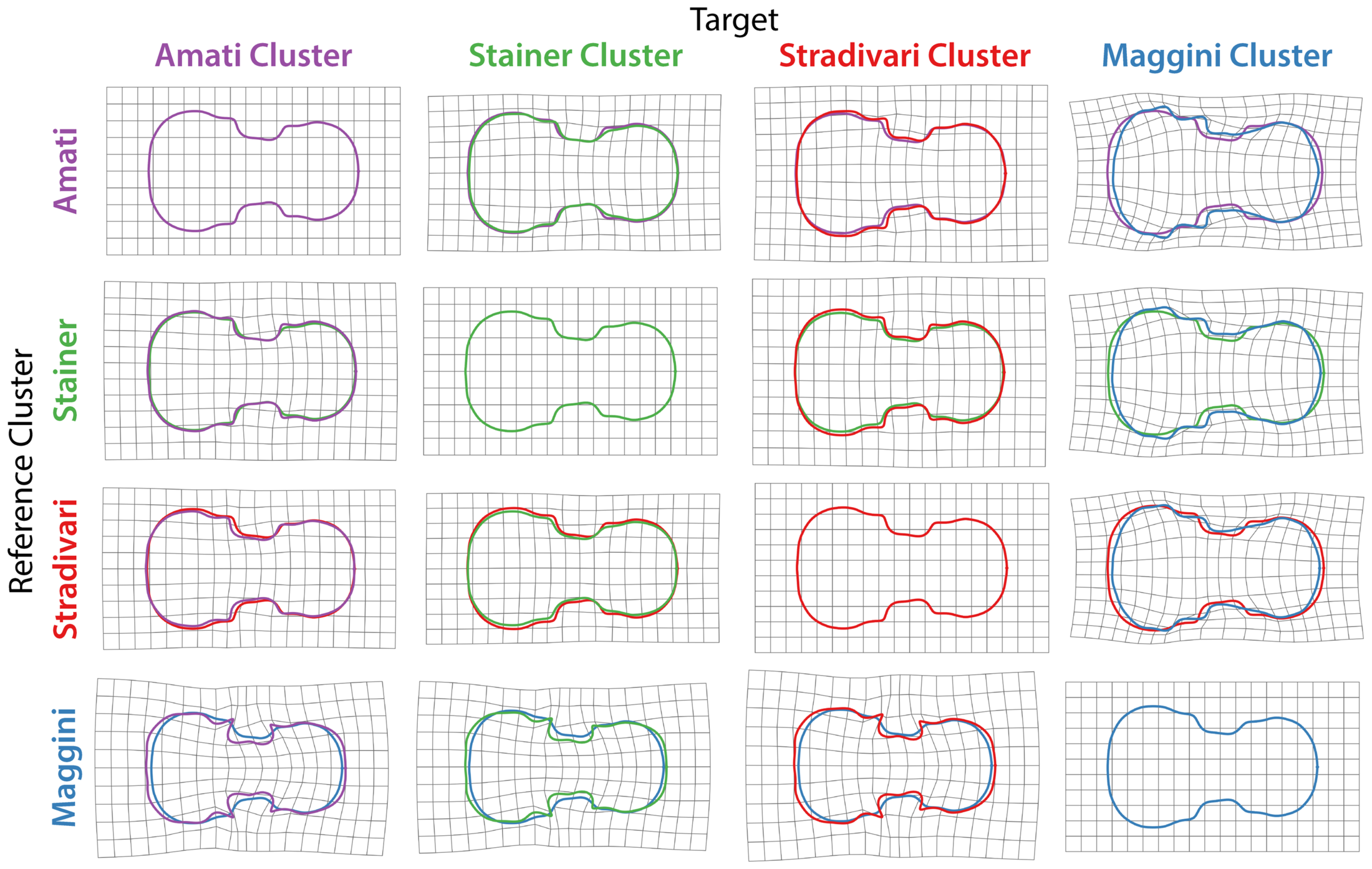

Chitwood précise qu’il a sélectionné des photos prises avec une orientation strictement verticale, de manière à pouvoir comparer les images entre elles de manière précise. A partir de l’analyse des images, le chercheur a entrepris de classer les luthiers selon les principales caractéristiques de forme de leurs instruments. Son analyse fait apparaître quatre grands groupes, qu’il a nommés selon leur représentant le plus célèbre : « Maggini », « Amati », « Stainer » et « Stradivari ».

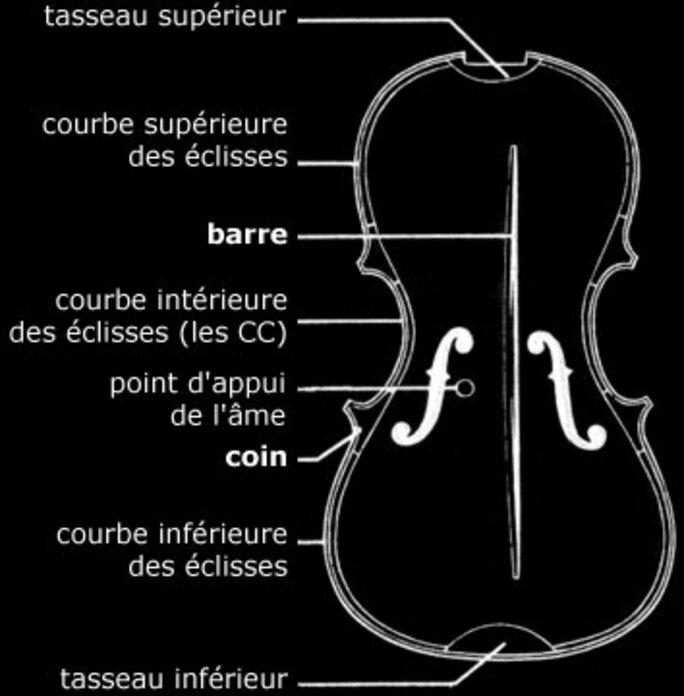

La caisse d’un violon a une forme en sablier, avec une courbe supérieure (du côté du manche) et une courbe inférieure, la première plus large que la seconde, jointes par une partie médiane plus étroite que l’on appelle l’échancrure. A partir de ce schéma général, on peut imaginer de nombreuses variantes. Ainsi, le groupe « Stradivarius » identifié par Chitwood se caractérise par une courbe inférieure particulièrement large. Les violons du groupe « Stainer » ont une échancrure plus marquée. Ceux du groupe « Maggini » ont une forme générale plus éloignée des trois autres groupes (voir figure ci-dessous).

Ces différences n’ont pas de signification fonctionnelle : contrairement à la qualité ou à l’épaisseur des bois utilisés, le contour extérieur du violon a peu d’influence sur son acoustique. Si l'on fait le parallèle avec l'évolution biologique, les variation entre les formes de violons ne sont pas soumises à une sélection. Ces variations entre les quatre groupes expriment plutôt les influences et les relations de parenté entre luthiers.

Ainsi, le groupe « Maggini » ne comporte guère de représentants plus modernes : les instruments de Giovanni Paolo Maggini (1580-1630), le maître de Brescia, avaient des caractéristiques qui n’ont pas été reproduites par ses suivants. Apparemment, Maggini a été un innovateur peu suivi.

Agrandissement : Illustration 4

Le groupe « Stradivarius », à l’opposé, contient de nombreux luthiers, y compris parmi les plus récents, signe que le chef de file de ce groupe a été beaucoup imité. Parmi ses suivants, on trouve deux Parisiens du XIXe siècle, Nicolas Lupot et Jean-Baptiste Vuillaume, ainsi que l’Italien de Palerme Vincenzo Panormo, tous trois des copistes renommés de Stradivarius. Mais le groupe comprend aussi trois Italiens modernes, Annibale Fagnola (1863-1939), Leandro Bisiach (1864-1945) et leur compatriote Giuseppe Pedrazzini (1879-1957), signe que Stradivarius a continué d’être imité par les grands luthiers contemporains.

Curieusement, l’un des élèves de Stradivarius, Carlo Bergonzi (1683-1747), se rattache au groupe « Amati ». En fait, Bergonzi a cherché à développer son propre dessin, mais cela l’a rapproché en fin de compte de Nicolo Amati (1596-1684), l’un des prédécesseurs de Stradivarius.

Le groupe « Stainer » comporte lui aussi des luthiers modernes, comme Eugenio Degani et son fils Giulio (1875-1959). Mais ce groupe comprend aussi des luthiers classiques italiens, notamment Andrea Guarneri, l’un des maîtres de l’école de Crémone, ainsi que Antonio et Girolamo Amati, père et grand-père de Nicolo Amati, auquel Chitwood attribue un groupe distinct. Il y a ici un chassé-croisé intéressant : Stainer a lui-même sans doute été lié à la famille Amati, et ses violons sont proches de ceux des Amati grand-père et père ; ils sont aussi proches de ceux d’Andrea Guarneri (1626-1698), autre maître de Crémone. Mais deux fils d’Andrea, Giuseppe et Pietro Guarneri, se rattachent plus à Nicolo Amati, selon Chitwood. Et un deuxième Pietro, fils de Giuseppe, est aussi dans le groupe « Amati ».

Au total, il y a donc trois Guarneri dans le groupe « Amati ». Il semble y avoir un phénomène de génération : les aînés des dynasties Amati et Guarneri se reliant à Stainer, tandis que les plus jeunes de ces deux dynasties se retrouvent ensemble. Ce phénomène explique probablement que les Guarneri, qui sont avec les Amati et Stradivarius les luthiers les plus fameux de Cremone, n’aient pas constitué leur propre groupe.

Chitwood souligne cependant que le plus souvent, les générations d’une même famille tendent à s’imiter : ainsi, le groupe « Stradivarius » rassemble quatre membres de la famille Gagliano, luthiers de Naples Gagliano. Et trois Guarneri sur quatre se retrouvent dans le même groupe. Pour Chitwood, les regroupements qu’il observe traduisent à la fois l’influence historique et celle qui s’exerce entre membres d’une même famille : « Il n’est peut-être pas surprenant que s’agissant d’un objet fabriqué par des organismes vivants, eux-mêmes soumis aux lois de la nature, l’héritage de la morphologie du violon soit influencé par l’imitation, les lignées génétiques, et évolue avec le temps. »