Qu'est-ce qu'un médicament ? Il fut un temps où la réponse était simple : le médicament était un remède, une arme contre la maladie. Les antibiotiques neutralisaient des infections jadis mortelles, l'aspirine soulageait le mal de tête, les vaccins protégeaient des microbes, les corticoïdes apaisaient l'inflammation, les contraceptifs libéraient la sexualité, les facteurs anti-hémophiliques rendaient le mouvement à des patients autrefois cloués dans un fauteuil roulant, les coupe-faim remédiaient à l'obésité... Le progrès continu des sciences médicales et pharmacologiques produisait de nouvelles molécules toujours plus performantes, contribuant à l'amélioration perpétuelle de la santé et à l'augmentation sans fin de l'espérance de vie.

Puis l'image s'est brouillée. Thalidomide, Distilbène, sang contaminé, Mediator : des scandales sanitaires à répétition ont mis en relief les risques du progrès, et démontré qu'un remède se transforme parfois en poison. Pire : c'est un poison prescrit par le médecin et vendu par le pharmacien, qui ont tous deux été formés pour contribuer à la guérison, non à la maladie. Qui est responsable de cette trahison du progrès ? La médicalisation de chaque aspect de la vie a-t-elle dévoyé l'art d'Hippocrate, et perverti une discipline gouvernée par l'antique principe du «primum non nocere» - «d'abord ne pas nuire» ? Comment pourrait-on réduire les risques médicamenteux ?

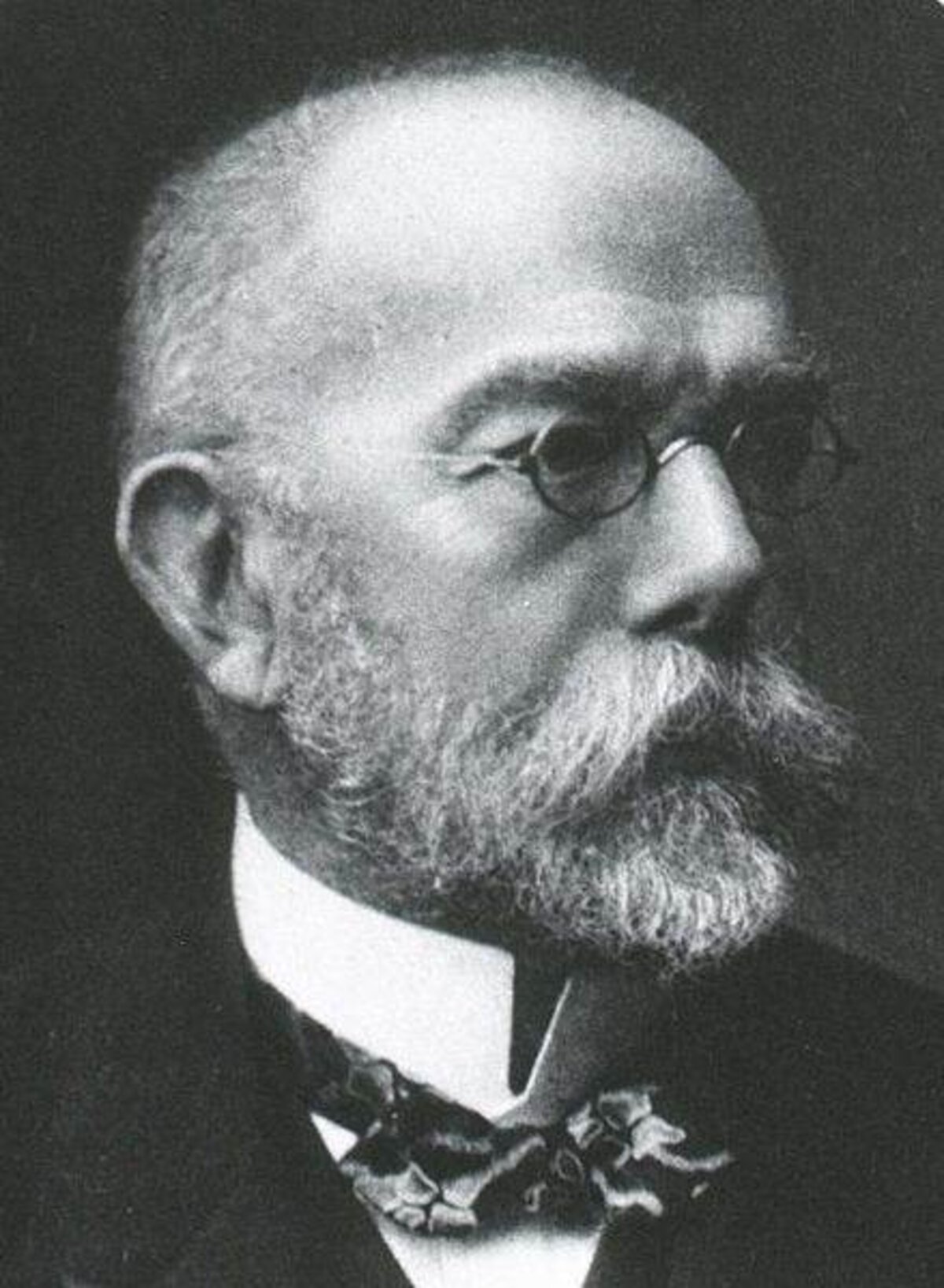

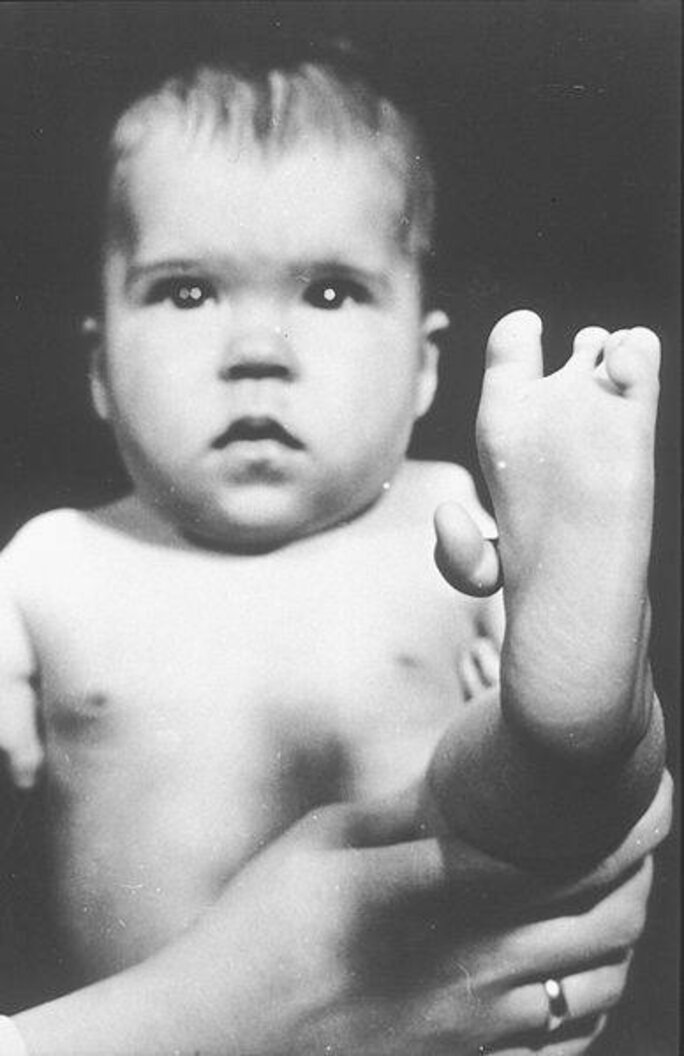

Ces questions font l'objet du Livre noir du médicament, des journalistes d'investigation Corinne Lalo et Patrick Solal (Plon, 336 pages, 20 €). Cet ouvrage d'enquête brosse un panorama des désastres sanitaires dus à la toxicité de médicaments, depuis la tuberculine de Robert Koch, le découvreur du bacille de la tuberculose, à la fin du XIXème siècle, jusqu'au Vioxx, cet anti-inflammatoire qui aurait tué 7500 personnes aux Etats-Unis avant que son fabricant, Merck, ne le retire du marché en 2003. En passant par la thalidomide, sédatif qui a provoqué, lorsqu'il était administré à des femmes enceintes, de terribles malformations chez le foetus.

Nos auteurs passent en revue «les médicaments dont on attend le pire». Entre autres : la Ritaline, massivement prescrite aux Etats-Unis pour les enfants hyperactifs, alors qu'elle peut entraîner des effets indésirables graves (en France, elle est assimilée à un stupéfiant); les bêtabloquants, prescrits pour le traitement de certaines maladies cadiovasculaires, et qui ont aussi des effets psychotropes; les antiparkinsoniens et les traitements anti-Alzheimer (voir à ce sujet notre article ici).

Un tiers du livre est consacré à une enquête inédite sur le Mediator. Entre autres révélations, Corinne Lalo et Patrick Solal dévoilent un aspect largement méconnu de l'affaire, à savoir ce qui s'est passé en Belgique. La particularité de ce pays est que l'agence belge du médicament a refusé, en 1977, d'autoriser le Mediator, mais a accepté la commercialisation de l'Isoméride une décennie plus tard. Les deux produits étaient chimiquement très proches, mais le Mediator était vendu comme traitement de certains cas de diabètes ou d'obésité, tandis que l'Isoméride était présenté comme coupe-faim. Apparemment, les Belges ont refusé le Mediator à cause de ses propriétés anorexigènes et ont accepté l'Isoméride pour les mêmes propriétés...

Quoi qu'il en soit, l'Isoméride comme le Mediator se métabolisent en norfenfluramine, substance qui peut entraîner deux pathologies graves : l'hypertension pulmonaire et la valvulopathie cardiaque. En 1991, les pneumologues de l'hôpital Antoine-Béclère ont découvert une série de cas d'hypertension pulmonaire chez des patientes prenant de l'Isoméride. A la suite de cette découverte, les laboratoires Servier ont commandé une étude épidémiologique au professeur Lucien Abenhaim, alors enseignant à l'université McGill de Montreal et futur directeur général de la santé. L'étude, appelée IPPHS (International Primary Pulmonary Hypertension Study), a établi, en 1994-95, que l'Isoméride causait des hypertensions pulmonaires (mais l'étude n'a pas traité le Mediator). Puis, en 1997, une autre étude, américaine celle-là, a montré que l'Isoméride provoquait aussi des valvulopathies. A la suite de quoi, l'Isoméride a été retirée du marché mondial.

Bizarrement, aucune valvulopathie n'a été signalée en France en liaison avec la prise d'Isoméride. Les valvulopathies sont réapparues une décennie plus tard, quand une pneumologue de Brest, le docteur Irène Frachon, a mis en évidence qu'elles étaient associées au Mediator (ce que n'avait pu montrer l'étude américaine, le Mediator n'étant pas commercialisé aux Etats-Unis). Mais pour tout observateur attentif, il était difficile de comprendre pourquoi les valvulopathies liées à l'Isoméride n'avaient été détectées qu'aux Etats-Unis.

En réalité, elles avaient aussi été vues, bien avant, en Belgique, révèlent Corinne Lalo et Patrick Solal. Dès 1991, une cardiologue de Bruxelles, le docteur Mariane Ewalenko, a observé des valvulopathies chez des patientes jeunes qui avaient pris des cocktails amaigrissants, parmi lesquels se trouvait de l'Isoméride.

Fin 1993, Mariane Ewalenko a signalé plusieurs cas de valvulopathies sous Isoméride à la responsable de Servier-Belgique, le docteur Magda Opsomer. Cette dernière était censé transmettre les cas à la pharmacovigilance belge. En fait, elles les a transmis directement au service «sécurité thérapeutique» de Servier en France. Et Mariane Ewalenko n'en a plus entendu parler...

En 1995, Servier n'avait toujours pas divulgué les cas. Or, Patrick Solal et Corinne Lalo ont retrouvé un rapport, datant de 1994 et établi par un expert belge, le docteur Xavier Kurz, qui décrivait 22 cas d'atteinte valvulaire sous Isoméride... mais jugeait qu'il s'agissait d' «une exposition médicamenteuse multiple rendant difficile l'identification du rôle causal d'un seul médicament». Conclusion : «Nous pensons donc qu'il n'y a aucune mesure à prendre actuellement concernant la fenfluramine [molécule active de l'Isoméride].»

C'est ainsi que les valvulopathies causées par l'Isoméride ont été ignorées jusqu'à ce que le docteur Heidi Connolly, de la Mayo Clinic, les redécouvre aux Etats-Unis six ans plus tard! Dans l'intervalle, l'Isoméride avait été commercialisée outre-Atlantique sous le nom de Redux, en 1995. Un des experts de la FDA (Food and Drug Administration) qui ont approuvé la commercialisation du Redux en 1995 déclarera en 1997 au Wall Street Journal que s'il avait connu les cas belges, il aurait «probablement voté non». On peut ajouter que le docteur Xavier Kurz, qui a jugé les cas belges sans signification, était l'un des experts participant à l'étude IPPHS sur l'hypertension pulmonaire associée à l'Isoméride. Il n'a apparemment pas jugé utile de signaler au directeur de l'étude, le professeur Abenhaim, qu'un deuxième risque était potentiellement associé à la molécule. Or, le professeur Abenhaim a participé aux réunions de la FDA qui devaient permettre aux experts américains de se former une opinion sur les risques de l'Isoméride. On peut supposer que s'il avait évoqué un deuxième risque, l'Isoméride-Redux n'aurait jamais été autorisé aux Etats-Unis, puisque c'est la redécouverte de ce deuxième risque en 1997 qui a entraîné le retrait mondial du produit.

Pendant la courte période où l'Isoméride-Redux a été commercialisé aux Etats-Unis (1995-1997), le coupe-faim de Servier a remporté un énorme succès commercial et a fait des milliers de victimes. Le bilan aurait probablement été beaucoup moins lourd si Sercvier n'avait pas «étouffé» les cas belges. Reste un mystère : pourquoi n'a-t-on pas détecté aussi des valvulopathies sous Isoméride en France, alors que le produit a été prescrit à 7 millions de personnes entre 1986 et 1997 ? Une chose est sûre : la pharmacovigilance française a montré la même incapacité à détecter les valvulopathies liées à l'Isoméride que celles dues au Mediator, qui ont été mises en évidence en 2008, trente ans après la commercialisation du produit !

On a beaucoup commenté le fiasco du système de pharmacovigilance dans l'affaire Mediator, et dénoncé l'influence exercée sur ce système par les Laboratoires Servier. Le livre de Corinne Lalo et Patrick Solal prolonge la réflexion concernant l'emprise de l'industrie pharmaceutique sur la santé publique. Si le Mediator est un cas exemplaire, il est aussi l'arbre qui cache la forêt. Les liens «incestueux» entre laboratoires privés, médecins, experts et autorités de santé sont multiples et gangrènent l'ensemble du système. Avec des conséquences dramatiques : Lalo et Solal soulignent que «les effets indésirables des médicaments représentent la première cause d'hospitalisation en France», avant les infarctus du myocarde !

Il ne s'agit pas question de rejeter en bloc les progrès de la médecine et de la pharmacologie. A l'époque de Louis Pasteur et de Charles Darwin, il était fréquent qu'une famille perde un enfant pour une banale fièvre que l'on guérit aujourd'hui par un traitement de quelques jours. Darwin lui-même a pleuré la disparition prématurée de sa fille Annie, à dix ans, pour une maladie à laquelle elle aurait survécu si elle était née à notre époque. Mais le progrès et sa puissance ont aussi leur côté sombre, sur lequel ce Livre noir du médicament jette une lumière salutaire.