Existe-t-il un univers parallèle dans lequel le temps serait inversé et remonterait du futur vers le passé ? Aussi bizarre qu’elle paraisse, cette hypothèse pourrait expliquer l’orientation de la flèche du temps, selon le physicien britannique Julian Barbour et ses collègues Tim Koslowski et Flavio Mercati.

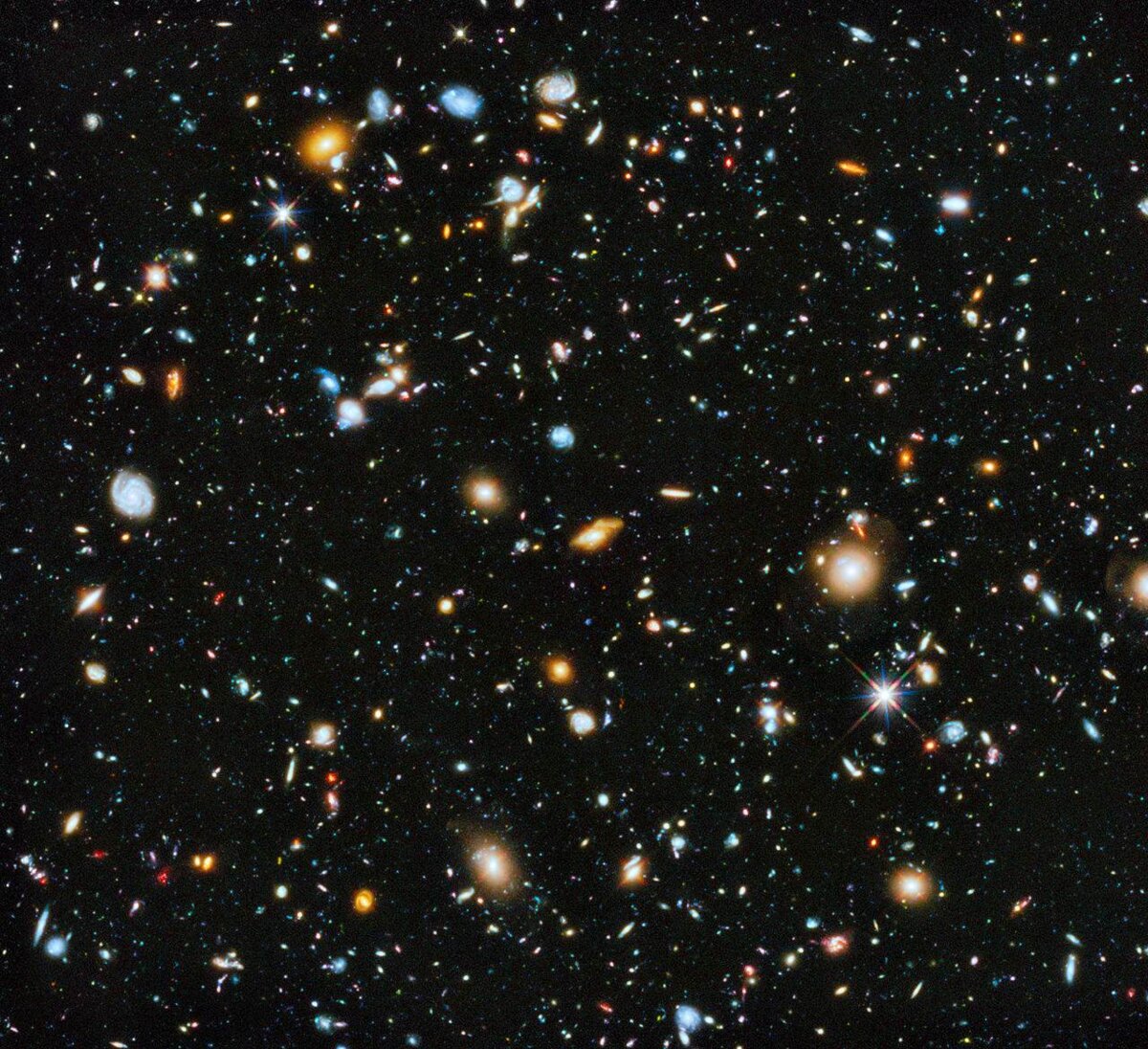

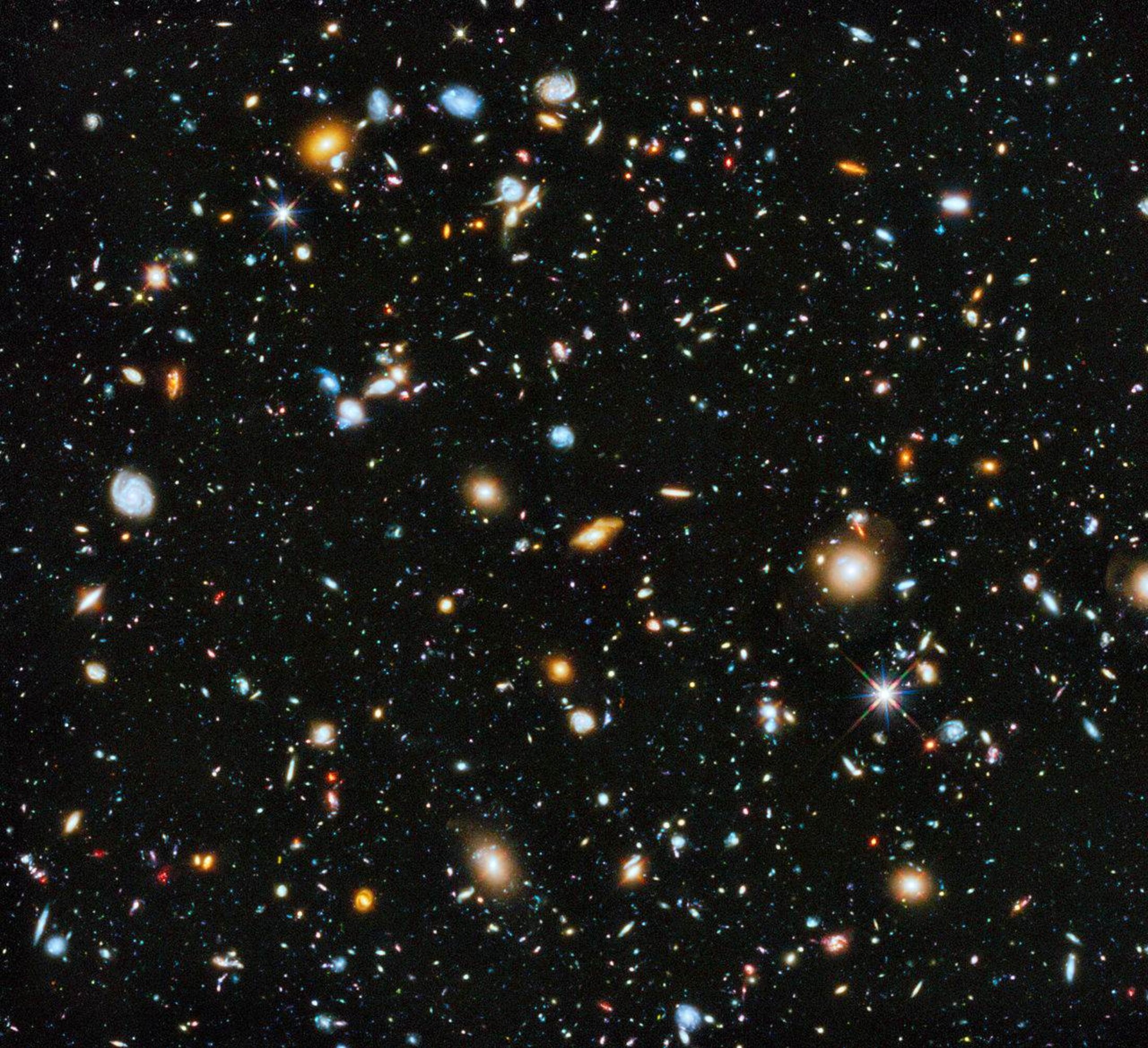

Agrandissement : Illustration 1

Les chercheurs ont construit un modèle dans lequel l’univers, à partir du big bang, se divise en deux branches dont chacune possède une flèche du temps orientée à rebours de l’autre. Autrement dit, l’orientation du temps, dont notre expérience intuitive nous montre qu’il s’écoule inéluctablement du passé vers le futur, pourrait s’inverser.

Barbour précise que dans un tel monde, un observateur donné ne perçoit que le temps de la branche où il se trouve, mais ce n’est qu’à moitié rassurant : le big bang correspondrait à un état passé d’où seraient issus deux futurs divergents.

« Si (les deux univers) étaient suffisamment complexes, il pourrait exister des deux côtés des observateurs qui percevraient le temps dans des directions opposées, explique Barbour dans Scientific American. Des êtres intelligents (dans l’autre branche) considèreraient que nous vivons dans leur passé reculé. »

On n’en est pas là : le modèle de Barbour et ses collègues, dont la description est publiée dans Physical review letters, n’est à ce stade qu’une « maquette » très simplifiée du monde réel. C’est une simulation sur ordinateur constituée de 1000 particules ponctuelles qui interagissent sous l’influence de la gravitation. Le modèle élaboré par les physiciens vise à comprendre la dynamique d’un tel système, son évolution. Schématiquement, le big bang peut être comparé à un état où toutes les particules sont rassemblées en un nuage compact.

A partir de cet état, le système de particules connaît une expansion, mais dans le modèle construit par Barbour, le système se divise en deux moitiés dont chacune est en expansion dans une direction du temps. Barbour compare les particules à un essaim d’abeilles qui se sépare en deux, de telle sorte que les deux moitiés ont des flèches du temps opposées. A ce menu détail près, les deux moitiés évoluent comme l’a fait notre univers depuis le big bang : il se forme des groupes de particules de plus en plus complexes, équivalents des amas de galaxies, des étoiles et des systèmes planétaires.

Dans ce modèle, c’est uniquement la gravitation qui détermine l’orientation de la flèche du temps. C’est tout l’intérêt de cette recherche, car la cause de cette orientation est un problème non résolu pour les physiciens. Certes, l’expérience quotidienne nous confirme que les pommes ne remontent pas sur les arbres, que les omelettes ne se dissocient pas pour reformer des œufs intacts et que nouys ne rajeunissons pas. Mais pourquoi en est-il ainsi ?

Les lois générales de la physique pourraient s’appliquer en inversant le temps, et l’univers est symétrique au moment du big bang. Pourtant, une dissymétrie s’est introduite dans l’univers où nous vivons, et nous percevons clairement une direction du temps. L’explication scientifique la plus généralement admise est que l’univers obéit à la deuxième loi de la thermodynamique. Celle-ci impose qu’à long terme, tout système, si structuré soit-il, évolue inexorablement vers un état désordonné, autrement dit dans lequel les objets sont dispersés au hasard. La flèche du temps serait simplement le résultat de cette tendance globale vers l’entropie, vers l’état de désordre.

Cette explication n’est pas complètement satisfaisante. Sous sa forme initiale, elle a été formulée par le physicien autrichien Ludwig Boltzmann, créateur de la mécanique statistique, qui explique entre autre le comportement des particules d’un gaz. L’un des problèmes est que Boltzmann supposait que le temps était infini. Dans ce temps infini, on peut imaginer que même si la tendance cosmique est vers l’entropie croissante, il y a des moments où l’univers est plus structuré – comme celui où nous vivons, ce qui n’empêche pas qu’à très long terme, toute structure finira par disparaître.

Mais l’univers des physiciens d’aujourd’hui n’est pas éternel : il part du big bang, qui remonte à environ 14 milliards d’années. Pour expliquer que nous nous trouvions actuellement dans une période d’entropie faible, autrement dit dans un univers structuré, il faut introduire des hypothèses supplémentaires. Le modèle standard du big bang s’appuie sur l’idée qu’il y a eu une « inflation » cosmique, c’est-à-dire que l’univers a connu une phase d’expansion extraordinairement rapide juste après le big bang (voir notre article ici). C’est cette inflation qui permettrait un état d’entropie faible, et l’émergence de structures comme les galaxies et les étoiles.

Mais un certain nombre de chercheurs jugent cette explication peu satisfaisante et un peu « ad hoc ». Ils cherchent donc d’autres raisons pour justifier l’orientation du temps. Ce que Barbour et ses collègues proposent avec leur modèle, c’est que la flèche du temps résulte, non d’un effet de l’entropie à l’échelle cosmique, mais des lois de l’univers et en particulier de la gravitation.

« Cela ouvre la voie à une approche complètement nouvelle d’un problème fondamental, la nature de la flèche du temps… estime Barbour. Nous sommes en train d’étudier un nouvel aspect de la gravitation de Newton, qui n’avait pas été étudié auparavant. Qui sait ce qui pourra sortir de cette recherche ? »

A ce stade, le modèle de Barbour est beaucoup trop simplificateur pour que l’on puisse affirmer que le monde réel fonctionne de la même façon. Mais il relance une discussion passionnante sur la nature profonde du temps et des forces qui gouvernent l’évolution du cosmos.