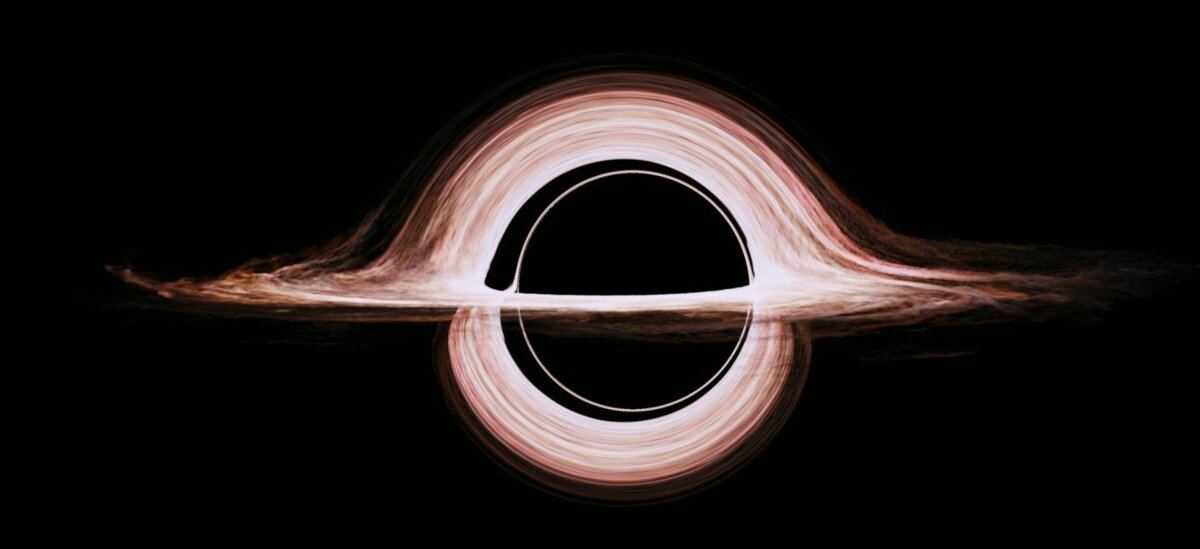

Agrandissement : Illustration 1

« Même les trous noirs se maquillent à Hollywood » : la formule est du magazine britannique New Scientist, qui explique comment le réalisateur du film Interstellar (2014), Christopher Nolan, a « arrangé » les images représentant un trou noir, au détriment de la rigueur scientifique, pour les rendre plus accessibles aux spectateurs. Nolan a travaillé avec un physicien de l’Institut de technologie de Californie, Kip Thorne, et un studio de Londres spécialisé dans les effets visuels, Double Negative. Dans un intéressant article publié en ligne le 13 février par la revue Classical and Quantum Gravity, l’équipe du studio et Kip Thorne décrivent la modélisation informatique qu’ils ont utilisée pour créer les images du film.

Mieux, ils montrent que cette modélisation peut aussi être utilisée par les astrophysiciens pour mieux se représenter les phénomènes qui se produisent à proximité des trous noirs. En particulier, Thorne et ses associés – Oliver James, Eugénie von Tunzelmann et Paul Franklin – ont mis en évidence un curieux effet d’optique : un observateur virtuel qui s’approcherait d’un trou noir tournant à grande vitesse verrait plusieurs images de la même étoile.

Au départ, le souhait de Kip Thorne était de faire un film réaliste sur les trous noirs, ces objets célestes qui sont si compacts que leur gravitation empêche toute matière et tout rayonnement de s’en échapper. Vouloir représenter un trou noir est une entreprise a priori paradoxale, puisqu’il est logiquement invisible. Mais il obéit tout de même à des équations, à partir desquelles on peut élaborer une modélisation informatique.

Le projet initial d’Interstellar était d’utiliser une telle modélisation pour décrire ce qui se passe si des explorateurs spatiaux s’approchent d’un trou noir très massif. D’après la théorie de la relativité générale d’Einstein, la gravitation du trou noir produit une déformation de l’espace-temps et une courbure des rayons lumineux, d’où résultent des phénomènes optiques assez étranges.

Kip Thorne et l’équipe de Double Negative ont entrepris de créer des images montrant le trou noir, appelé Gargantua dans le film, entouré par un disque d’accrétion, autrement dit une sorte d’anneau de matière lumineux. Dans un premier temps, le trou noir était entouré d’un cortège d’étoiles, et chaque rayon lumineux était figuré par un pixel. Mais en procédant ainsi, les images obtenues tremblaient, du fait des mouvements des différentes sources lumineuses.

Pour résoudre cette difficulté, Thorne et ses associés ont introduit une innovation décisive : au lieu de représenter des rayons individuels, ils ont modélisé des faisceaux de rayons lumineux, ce qui a nécessité une modélisation plus sophistiquée. Mais aussi plus réaliste.

Un des effets réalistes est que dans la simulation originale, Gargantua et son disque d’accrétion paraissent tassé d’un côté. En termes d’astrophysique, cela s’interprète ainsi : du fait de la rotation rapide du trou noir, il y a un effet de dilatation du temps qui fait que la lumière est entraînée d’un côté. Nolan a jugé que cette dissymétrie perturberait le spectateur. Un autre effet est que du fait de la rotation, l’effet Doppler change la couleur de la matière lumineuse, qui au lieu d’être rouge devient bleue, rendant le disque d’accrétion moins spectaculaire.

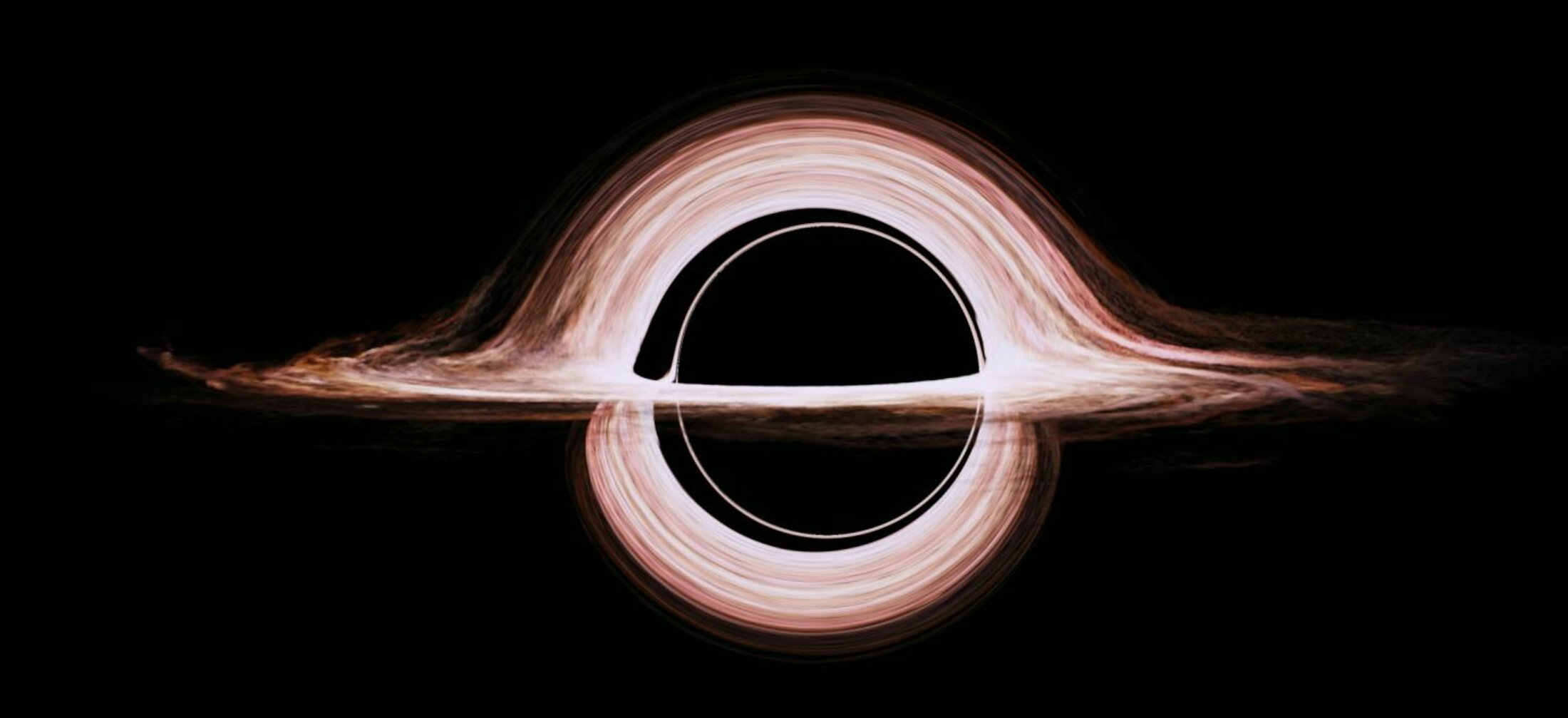

Dans le film, le disque d’accrétion est montré d’une manière « modérément réaliste », sans les effets de dissymétrie et de couleur. L’image ci-dessous correspond à ce qu’aurait montré la « vraie » simulation.

Agrandissement : Illustration 2

Mais la physique vient de prendre sa revanche sur la fiction hollywoodienne : en reprenant leur modèle, Thorne et ses associés ont mis en lumière – c’est le cas de le dire – un étonnant phénomène optique : si un observateur pouvait s’approcher d’un trou noir en rotation rapide, et cherchait à regarder une étoile précise, il verrait jusqu’à treize images de cette étoile en même temps ! Ces images multiples sont causées par la courbure de l’espace-temps induite par masse en rotation. La modélisation montre que les rayons lumineux sont en quelque sorte enroulés plusieurs fois sur eux-mêmes, comme des fils qu’on embobine. Thorne, James, Tunzelmann et Franklin ont produit toute une série de simulations qui montrent comment l’espace « tourbillonnant » transforme l’image des étoiles. Un observateur virtuel qui avancerait vers le trou noir verrait non seulement plusieurs images d’une étoile, mais il verrait ces images se créer puis s’annihiler. Vertigineux. Cet effet n’apparaîtrait que d’un côté du trou noir, celui qui se rapproche de l’observateur. Et il ne se produirait que si le trou noir est en rotation rapide.

Il est intéressant de constater que ce phénomène physique a été mis en évidence en utilisant une simulation développée d’abord pour le cinéma. La réalité scientifique dépasserait-elle la science-fiction ? A voir : il ne s’agit tout de même que d’une modélisation ; qui plus est, on est sans doute encore loin du jour où un observateur réel s’approchera suffisamment d’un trou noir pour voir treize fois la même étoile en plein jour…

Attention: Samedi-sciences est suspendu pendant les vacances scolaires, prochain rendez-vous le 7 mars.