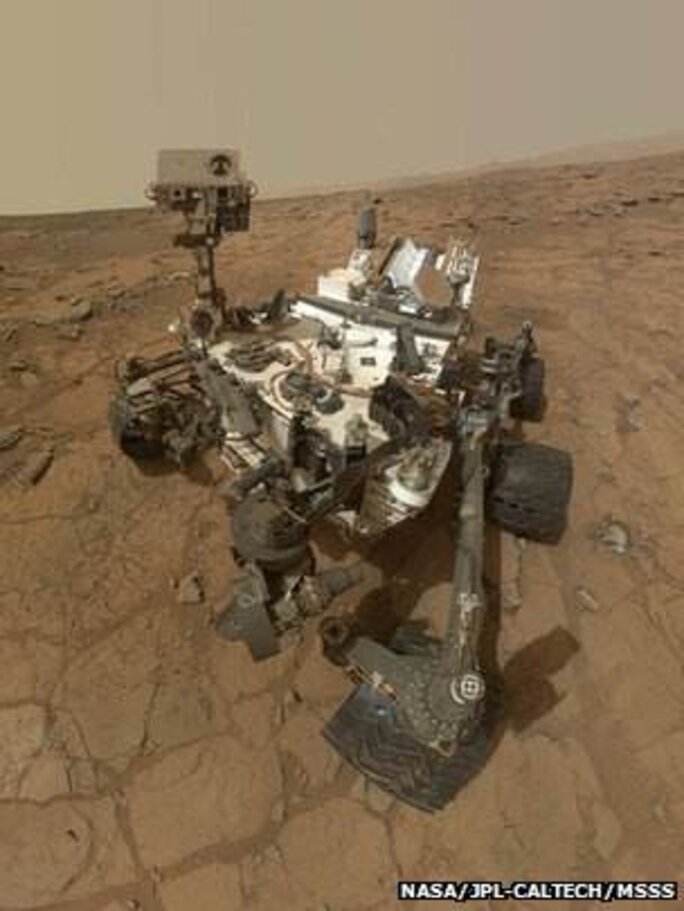

Le robot Curiosity de la Nasa vient de recueillir sur Mars un échantillon de roche qui aurait pu faire partie d’un environnement habité par la vie. Au même moment, une équipe internationale de scientifiques animée par Mark Lever (université de Caroline du Nord, Chapel Hill) a mis en évidence des microbes dans la croûte océanique qui recouvre le fond marin.

Ces deux découvertes ont un point commun : chacune se rapporte à une forme de vie – encore hypothétique dans le cas de Mars – qui n’a besoin ni de lumière ni d’oxygène pour prospérer. Dans le cas de la roche martienne, les scientifiques supposent qu’il s’agit d’un sédiment qui se serait formé au fond d’un lac de cratère il y a trois milliards d’années (voir notre article et les explications de la Nasa).

Les micro-organismes martiens, s’ils ont vraiment existé, ont habité les profondeurs du lac de cratère, dans un milieu privé de lumière et isolé de l’atmosphère. Ils ne pouvaient donc pas se développer grâce à l’énergie de la photosynthèse, comme les plantes terrestres. Et des formes de vie aussi primitives ne pouvaient pas s’alimenter à la manière des animaux qui peuplent notre planète.

Mais il reste une possibilité : la chimiosynthèse, autrement dit l’utilisation de réactions chimiques comme source d’énergie. Ce phénomène est déjà connu depuis longtemps dans les « oasis hydrothermales » qui se trouvent le long des dorsales océaniques.

Les dorsales – ou rides médio-océaniques – sont des chaînes de volcans sous-marins, qui séparent les grandes plaques tectoniques et parcourent le fond des océans sur plus de 60 000 kilomètres. Le magma des profondeurs du manteau de la Terre remonte à l’axe des dorsales et produit, en se solidifiant, la croûte océanique. Celle-ci, essentiellement constituée de basalte, est épaisse de plusieurs kilomètres et couvre 60 % de la surface de la planète.

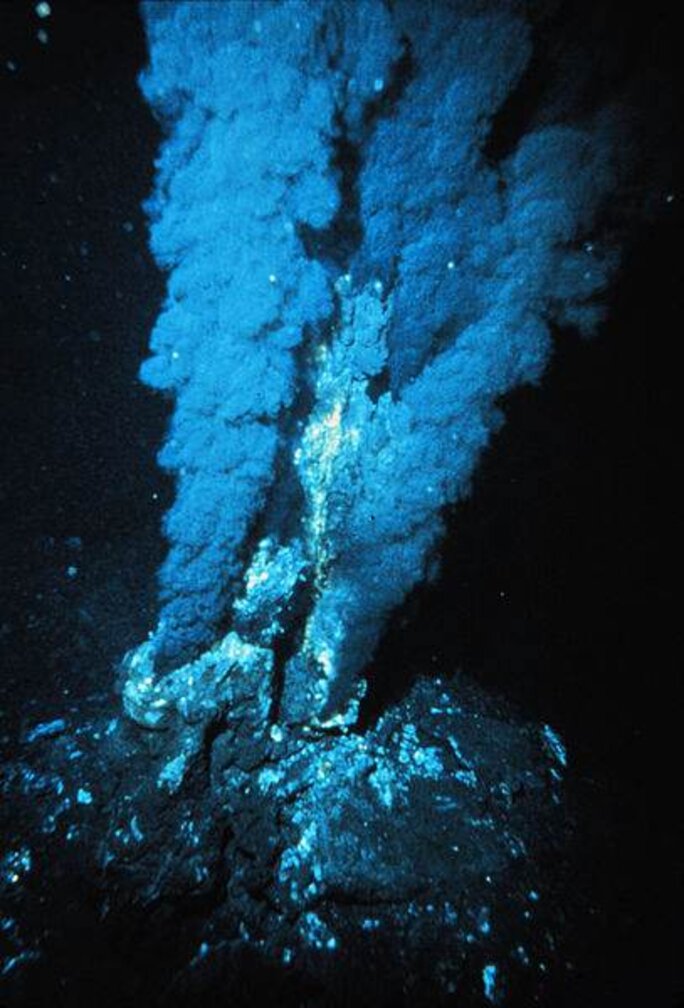

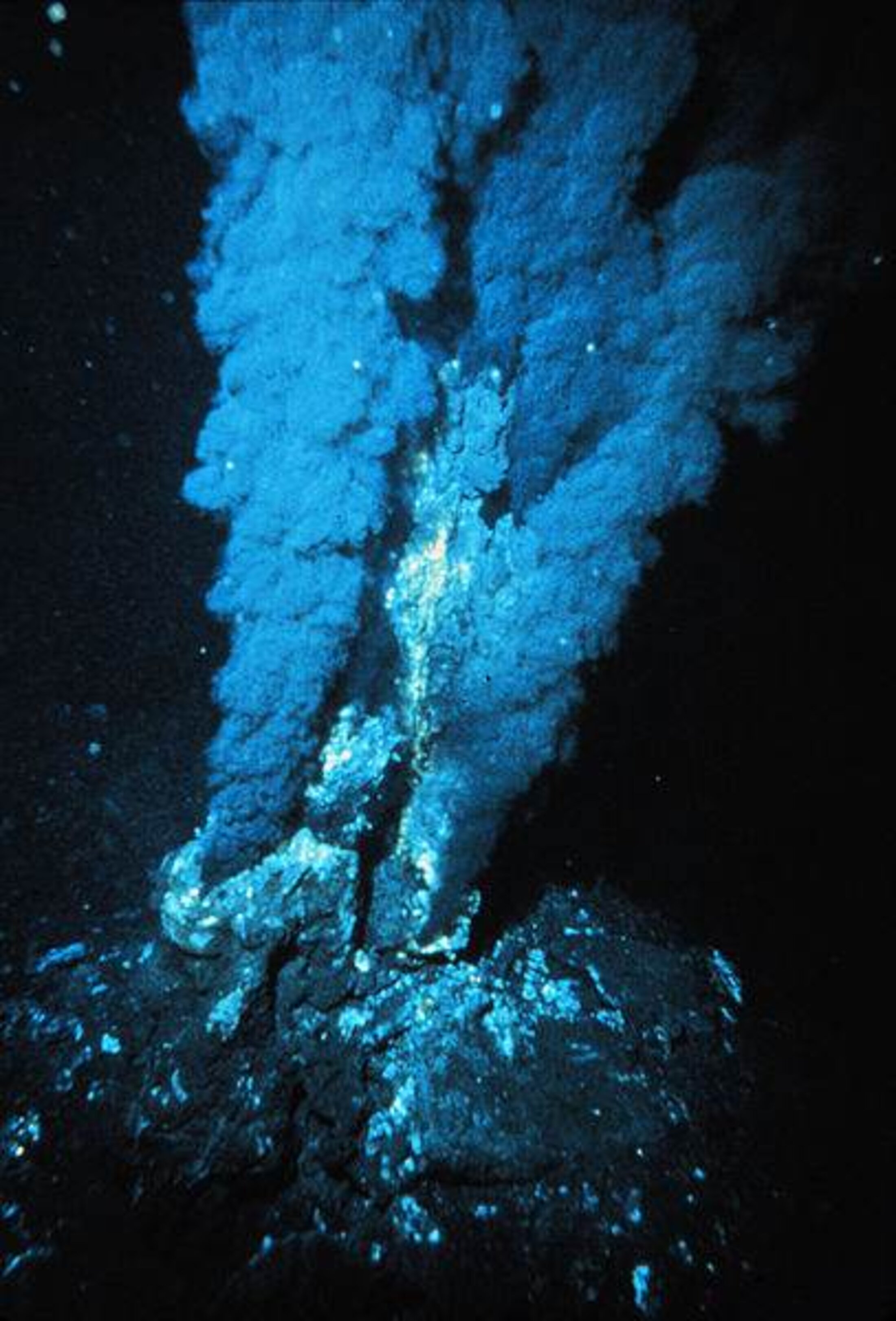

En 1979, le géologue français Thierry Juteau et son collègue américain Bill Normark ont effectué, avec le sous-marin Alvin, une campagne de plongées à plus de 3000 mètres de profondeur sur la dorsale du Pacifique. Ils ont découvert les « fumeurs noirs », véritables cheminées d’usine crachant une eau très chaude (plus de 350°C) et gorgée de soufre, issue de l’activité volcanique sous-marine.

Agrandissement : Illustration 2

À proximité de ces fumeurs noirs, ou sources hydrothermales, se développent des systèmes écologiques très étonnants, constitués d’organismes qui vivent dans l’obscurité, sous une pression de 100 à 500 bars, dans un environnement chargé en sulfures et en métaux lourds !

À la base de ces communautés vivantes, se trouvent des micro-organismes, qui exploitent l’énergie de la chimiosynthèse à travers des réactions d’oxydation. L’une des réactions les plus fréquentes est l’oxydation de l’hydrogène sulfuré (H2S) rejeté par les fluides hydrothermaux. Ces réactions permettent de transformer du CO2 en matière organique. En somme, un métabolisme anaérobie, à base d’hydrogène et de soufre, se substitue ici au métabolisme aérobie basé sur l’oxygène libre et à la photosynthèse, qui utilise la lumière et la chlorophylle.

Si l’on sait, depuis la découverte des fumeurs noirs, que des micro-organismes chimiosynthétiques peuvent proliférer dans les zones proches des dorsales, on ignorait ce qu’il en était pour le reste de la croûte océanique. Cette dernière se forme le long des dorsales, puis s’en écarte, poussée par la nouvelle croûte produite par les remontées de magma. Schématiquement, le fond des océans ressemble à un double trottoir roulant fait de la croûte qui s’éloigne de part et d’autre des dorsales.

À mesure que le fond océanique s’éloigne de la dorsale où il s’est formé, il est progressivement recouvert de sédiments. Depuis des années, les scientifiques se demandaient si ce basalte recouvert de sédiments pouvait aussi contenir des microbes. C’est à cette question que répond, par l’affirmative, la nouvelle étude publiée par Mark Lever et ses collègues allemands, américains, britanniques, danois, français et japonais.

En 2004, Lever et ses collègues, parmi lesquels des géologues, mais aussi des microbiologistes, ont effectué une campagne océanographique à bord du navire scientifique américain Joides Resolution. Leur objectif était de rassembler des échantillons de croûte océanique dans une zone bien connue du Pacifique, à l’ouest de l’état de Washington.

Les scientifiques ont alors effectué des forages à travers 265 mètres de sédiment et 300 mètres de croûte océanique, afin de recueillir du basalte formé il y a 3,5 millions d’années. Au sein des échantillons, Lever et ses collègues ont découvert des gènes microbiens, correspondant à des micro-organismes capables de métaboliser de l’hydrogène sulfuré.

Restait à vérifier si ces gènes provenaient de microbes vivants ou morts de longue date. Cela a nécessité une série d’opérations s’étalant sur plusieurs années. En laboratoire, les chercheurs ont placé leurs échantillons dans des conditions physiques simulant celles de l’environnement naturel : les basaltes ont été plongés dans une eau à 65°C, pauvre en oxygène et riche en hydrogène et sulfates. Il a d’abord fallu deux ans pour que les microbes se reproduisent. Des échantillons de fluide ont alors été transférés dans une autre cuve pleine d’un liquide analogue à l’eau du fond océanique.

Après cinq nouvelles années d’incubation, les chercheurs ont recueilli des fluides contenant du méthane. Des tests complémentaires ont permis d’établir que cela était dû à la présence de microbes vivants capables d’utiliser l’hydrogène pour convertir le dioxyde de carbone en méthane. Et ces microbes viennent bien du fond des océans. En effet, les échantillons de basalte ont été traités pour éviter une contamination après leur extraction de la croûte océanique.

La conclusion de Lever est que les échantillons de basalte contenaient au départ des micro-organismes vivants, capables de produire du méthane par chimiosynthèse. Les scientifiques veulent maintenant évaluer le degré de généralité du phénomène. La question est importante car la croûte océanique, qui recouvre 60 % du globe, fournit virtuellement le plus grand habitat existant sur la planète. La prochaine étape sera donc de vérifier si l’on retrouve des micro-organismes dans des basaltes provenant d’autres sites.

Il n’est pas non plus exclu que ce qui se produit au fond du Pacifique soit également possible sur d’autres planètes. D’après l’un des membres de l’équipe de Lever, Andreas Teske, si l’on forait à 500 ou 1 000 mètres sous la surface de la planète rouge, il y aurait une chance de découvrir des microbes martiens. Le robot Curiosity va devoir faire des heures supplémentaires.