Agrandissement : Illustration 1

Sept particules microscopiques recueillies par la sonde Stardust de la Nasa sont probablement d’origine extrasolaire, d’après une analyse publiée le 15 août dans la revue Science par un consortium international de scientifiques. Si cette analyse est confirmée, ce serait la première fois que l’on rapporte sur Terre des poussières cosmiques provenant directement du milieu interstellaire, au-delà des limites du système solaire. Pour identifier ces sept particules, il a fallu huit ans de recherches, associant 65 scientifiques professionnels et plus de 30 000 volontaires du monde entier qui ont examiné des millions d’images afin d’y repérer les traces des précieuses poussières d’étoiles.

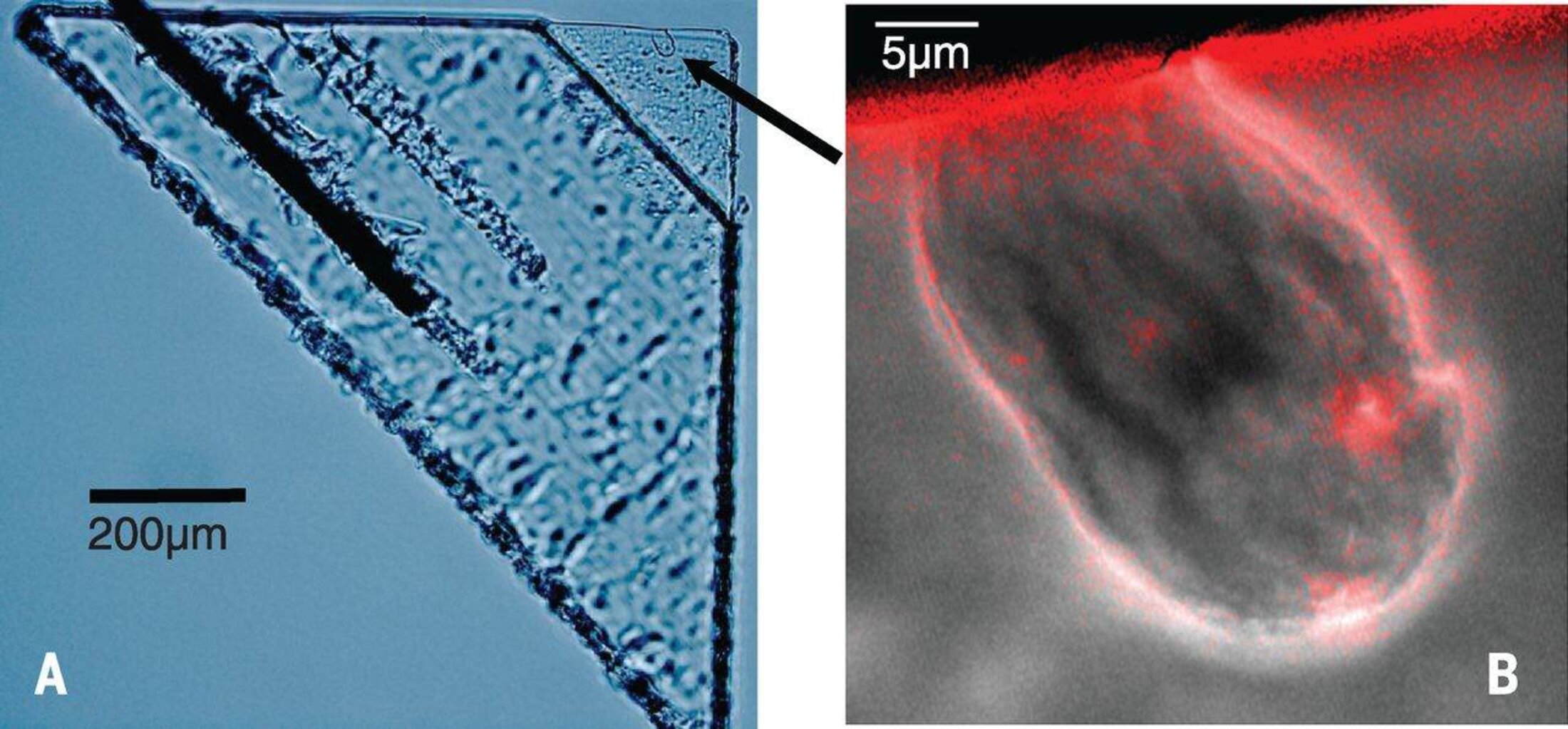

La saga a commencé en 1999, avec le lancement de la sonde Stardust, qui avait pour mission d’approcher une comète appelée Wild2 et de collecter des poussières de la queue de cette comète. A cette fin, Stardust était équipée d’un panneau collecteur constitué de tuiles d’aérogel, un matériau spécial, peu dense et poreux. Entre ces tuiles étaient intercalées des feuilles d’aluminium. Pendant le parcours de la sonde, de microscopiques particules venaient frapper le panneau collecteur, s’incrustant dans l’aérogel ou dans les feuilles d’aluminium. Certaines de ces particules étaient émises par la queue de la comète, mais quelques-unes venaient d’encore plus loin : elles étaient originaires d’étoiles distantes et avaient traversé l’espace interstellaire avant de heurter le panneau de Stardust.

Agrandissement : Illustration 2

Stardust est revenue sur Terre en 2006. La Nasa a récupéré le panneau collecteur, de la taille d’une raquette de tennis, et l’a confié à l’équipe d’Andrew Westphal, physicien à l’université californienne de Berkeley. D’après les estimations des scientifiques, il devait avoir recueilli des milliers de poussières de la comète, et seulement quelques dizaines de poussières interstellaires. Mais comment les identifier ?

Des poussières interstellaires circulent dans tout le système solaire, mais elles sont très rares et difficiles à capturer. Tout ce que l’on en connaît jusqu’ici résulte d’analyses de la lumière diffusée et absorbée dans le milieu interstellaire. Mais ces observations n’ont pas révélé grand-chose des propriétés individuelles des particules.

« Comme nous n’avions jamais vu de poussières interstellaires, il était difficile de les reconnaître et de les distinguer des poussières venues de l’intérieur du système solaire, explique Andrew Westphal, interrogé dans la revue Nature. Mais nous savions quelles devaient être les trajectoires des particules extrasolaires à travers l’héliosphère (la grande région qui englobe le système solaire et où le vent solaire a une influence) ». Westphal compare la situation à celle d’un automobiliste qui roule sur une autoroute pendant une tempête de neige : les flocons frappent plus souvent le pare-brise que les vitres latérales. De même, les poussières cosmiques originaires d’autres étoiles se déplacent dans une direction particulière par rapport à la sonde.

Les particules qui ont atterri sur les tuiles d’aérogel du collecteur de Stardust ont laissé de microscopiques traces qui permettent de reconstituer leur trajectoire, et donc d’identifier celles qui peuvent venir de l’espace interstellaire. Mais la première étape est de repérer les traces sur les tuiles d’aérogel. Le collecteur de Stardust possède 90 tuiles d’aérogel, représentant une surface totale de 1000 cm2, soit l’équivalent de la surface d’un carré de 33 cm de côté. Cela peut paraître assez petit, mais c’est très grand à l’échelle des microscopiques particules interstellaires, dont la dimension est de l’ordre d’un millième de millimètre.

Pour rechercher « à la main » toutes les traces possibles de particules sur les tuiles, les chercheurs auraient dû les examiner au microscope, en le déplaçant plus d’un million et demi de fois, ce qui aurait pris beaucoup de temps. D’où l’idée de faire appel à des volontaires. Andrew Westphal et ses collègues ont organisé un projet de science participative en ligne, Stardust@home. Dans un premier temps, des millions de microphotographies des tuiles ont été réalisées de manière automatique et mises en ligne. Puis les adhérents au projet, les « dusters » (de l’anglais dust, poussière), ont examiné ces images à la recherche des fameuses traces.

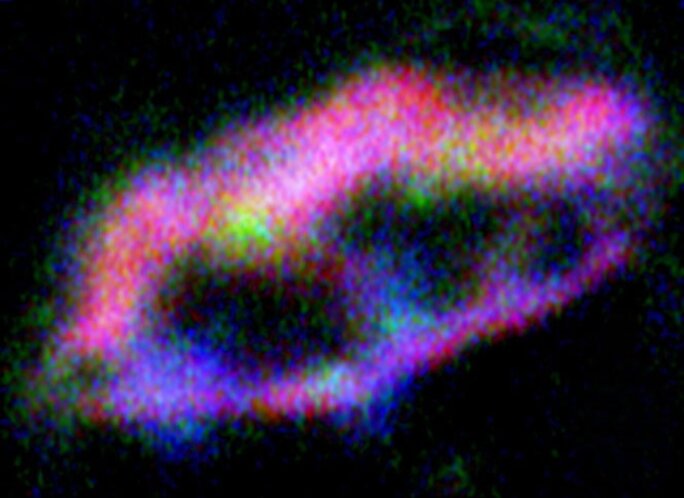

En tout, 71 traces ont été repérées sur les tuiles d’aérogel, toutes sauf deux par des volontaires du projet Stardust@home. Les scientifiques ont procédé à une séries d’analyses qui ont permis d’attribuer 46 traces à de minuscules débris éjectés des panneaux solaires de la sonde, et six autres à des particules d’aluminium arrachées à la capsule de la sonde pendant le retour sur Terre. Finalement, il est resté trois traces qui correspondent à des particules dont la composition est compatible avec une origine interstellaire.

Agrandissement : Illustration 3

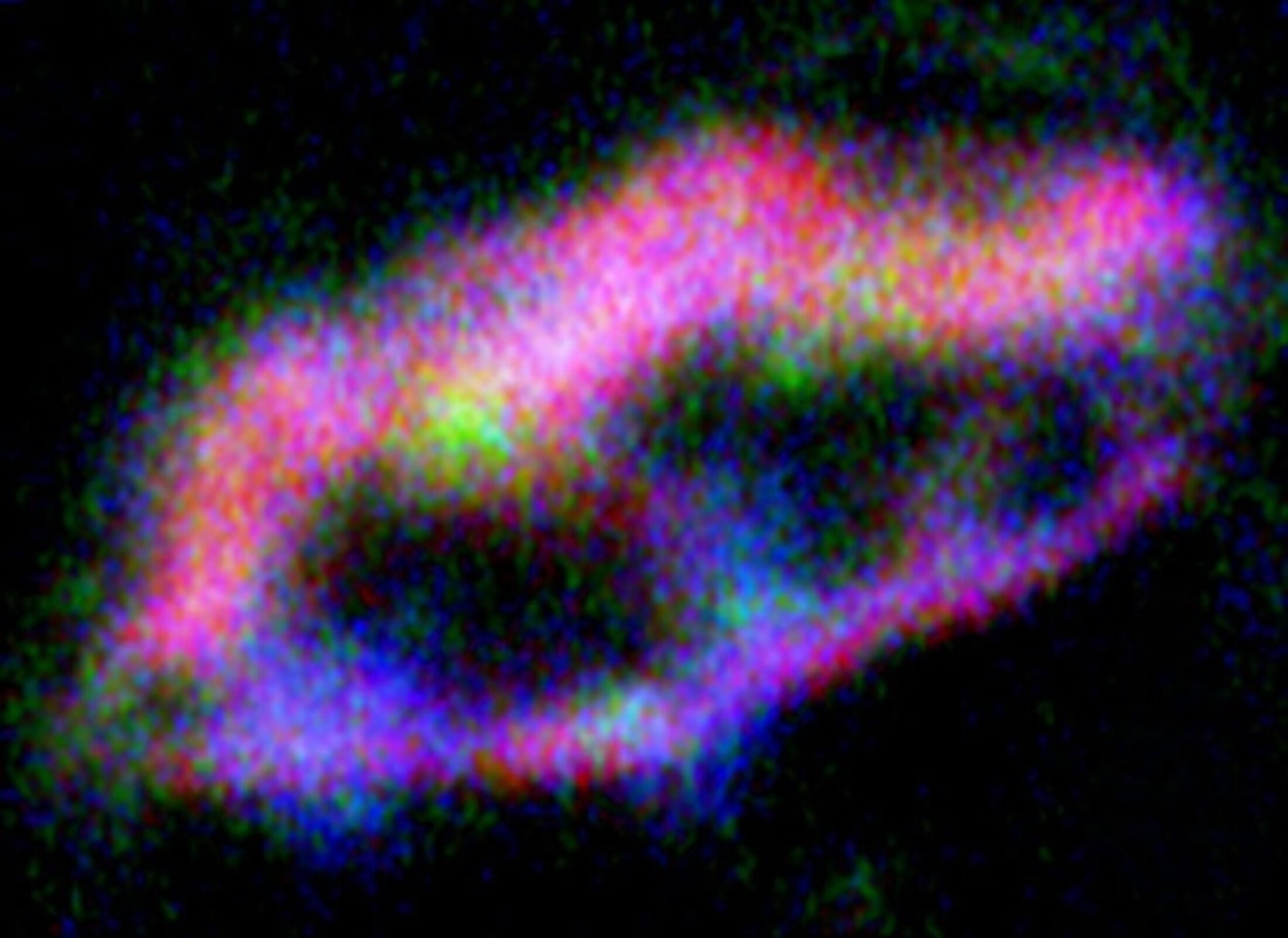

D’autre part, une recherche automatique a été effectuée sur des microphotographies des feuilles d’aluminium intercalées entre les tuiles. Cette recherche a permis de découvrir quatre autres particules qui pourraient provenir de l’espace interstellaire.

Il reste un peu moins de la moitié des tuiles à examiner, et l’on pourrait donc découvrir encore d’autres particules susceptibles d’être des poussières d’étoiles. Westphal estime cependant que leur nombre ne devrait pas dépasser une douzaine au total.

La composition des particules, assez variée, comporte notamment des silicates de magnésium, du fer et des sulfures pour certaines d’entre elles. Cette composition ne permet pas d’exclure que les particules soient originaires du système solaire. Pour consolider l’hypothèse d’une origine extrasolaire, les chercheurs ont étudié les trajectoires des poussières. En analysant la trajectoire des trois particules trouvées dans les tuiles, ils ont estimé qu’elles avaient moins d’une chance sur 3000 de provenir du système solaire. Pour celles qui ont été retrouvées dans l’aluminium, les trajectoires ne peuvent pas être connues précisément. Mais on peut montrer que ces quatre particules ont moins d’une chance sur 600 d’être originaires du système solaire.

La probabilité que les sept particules soient des poussières venues de l’espace interstellaire est donc très forte, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à une certitude. Westphal n’est pas pressé : « Nous avons une si petite collection que nous voulons être absolument certains que les particules ne seront pas détruites, dit-il. Notre plan est d’y consacrer les trois prochaines années, en affinant nos techniques. »