Quelles que soient les difficultés actuelles de l’Europe, elles ne sont rien comparées à ce qui menace notre continent d’ici une centaine de millions d’années : il devrait purement et simplement disparaître, selon les prévisions d’un nouveau modèle de tectonique présenté dans la revue britannique Nature. D’après ce modèle développé par l’équipe de Ross Mitchell (université de Yale, Etats-Unis), l’Asie va entrer en collision avec les deux Amériques tandis que l’océan Arctique et la mer des Caraïbes seront effacés de la carte.

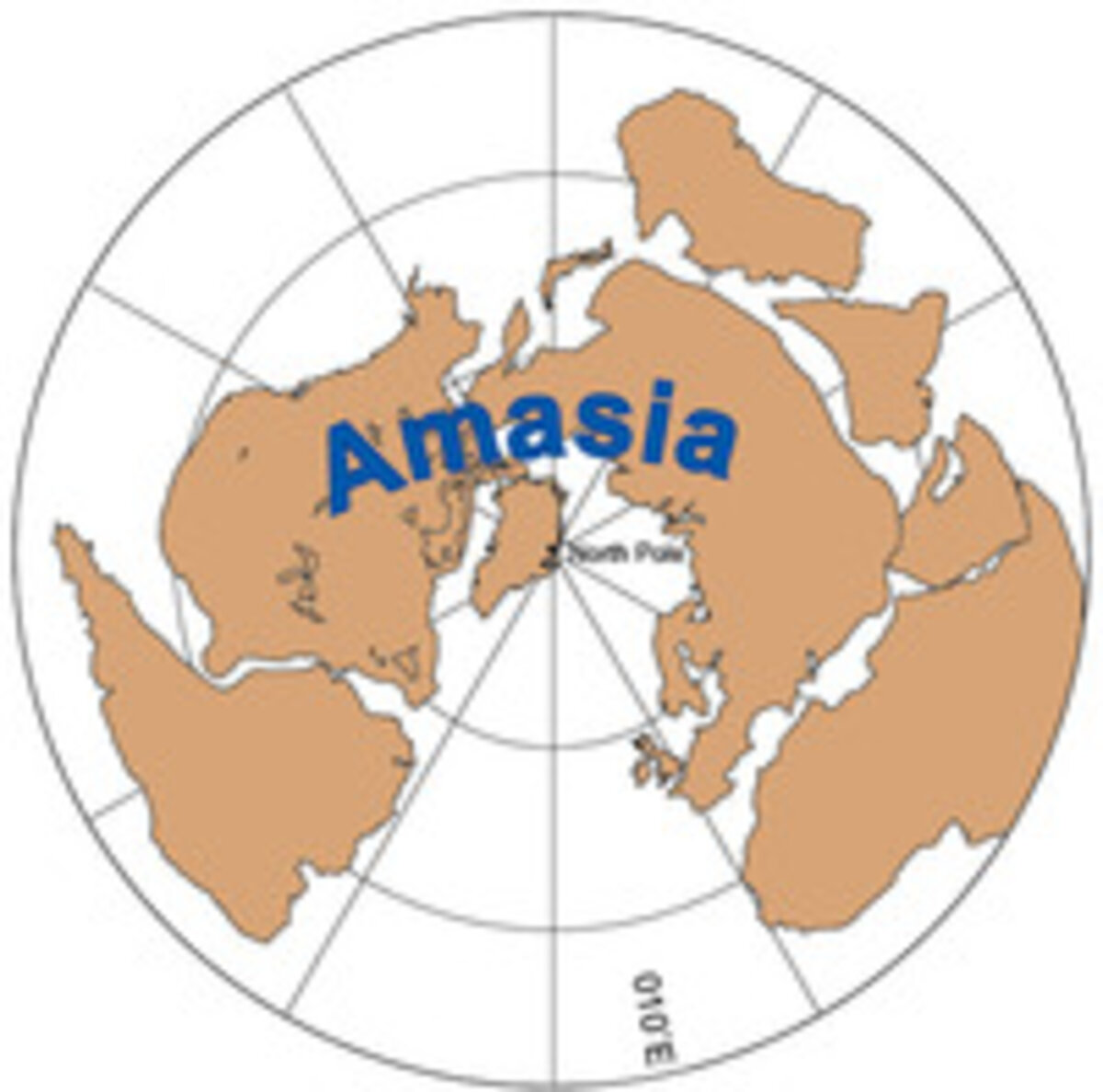

Le processus doit donner naissance à un supercontinent, l’Amasia, rassemblant toutes les terres émergées (sauf peut-être l’Antarctique) et recouvrant une grande partie de l’hémisphère nord. Ce ne sera pas une première : jadis, la côte atlantique de l’Amérique du sud s’emboîtait dans la bordure ouest de l’Afrique, le Groenland s’encastrait entre l’Europe et le bouclier canadien, l’Inde, l’Australie et l’Antarctique étaient au contact.

Toutes les terres étaient regroupées en un continent unique, la Pangée, qui avait la forme d’un énorme C centré sur l’Equateur. La Pangée était entourée d’un paléo-océan, la Téthys. Sans se mouiller les pattes, le mosasaure, un gros lézard aux dent acérées qui vivait il y a 250 millions d’années, pouvait passer de la pointe nord-est du Brésil à la Guinée.

L’idée de la dérive des continents, formulée initialement par un jeune astronome allemand, Alfred Wegener (1880-1930), est associée à celle de supercontinent. L’argument principal de Wegener pour défendre sa théorie est la complémentarité qu'il constate entre les côtes et certaines structures géologiques de part et d'autre de l'océan Atlantique. Wegener remarque aussi, aux ères primaire et secondaire, la présence de faunes communes en Amérique et en Afrique du Sud ainsi qu’à Madagascar ou en Inde. Jusqu’à la fin du Jurassique, il y a 150 millions d’années, on constate des ressemblances assez étroites entre les dinosaures africains, européens, et nord-américains.

Lorsque Wegener publie pour la première fois sa théorie, en 1912, elle reçoit d’abord un accueil favorable avant d’être rejetée par les géophysiciens. Le problème, c’est que l’astronome allemand, s’il a vu juste en supposant que les continents se déplacent, est incapable d’expliquer pourquoi. Il faudra un demi-siècle de recherches pour percer le secret de la dérive des continents, qui réside au fond de l’océan, au bord des dorsales, chaînes de montagnes et de volcans sous-marins.

Les dorsales tracent sur le plancher des océans un immense Y de 60.000 kilomètres. Sur toute leur longueur, le magma du manteau – la couche qui se trouve entre la croûte terrestre et le noyau central de la planète – remonte des profondeurs. Il s’épanche à travers les volcans sous-marins, formant chaque année 3,5 kilomètres carrés de nouveaux fonds océaniques.

S’il n’en disparaissait pas une quantité équivalente, la Terre se gonflerait comme un ballon et doublerait de volume en 100 millions d’années. Le fond des océans, qui se renouvelle au niveau des dorsales, se déplace comme un gigantesque trottoir roulant, avant de plonger dans les profondeurs du manteau, dans les fosses de subduction qui bordent le Pacifique. Tous les 200 millions d’années environ, la totalité du plancher océanique est renouvelée.

Ce dernier n’est pas d’un seul tenant, il a été cisaillé en une douzaine de grandes plaques, dont les six principales portent l’Eurasie, l’Afrique, les Amériques, le Pacifique, l’Indo-Australie, l’Antarctique. Les plaques se déplacent en permanence, entraînant les continents qui se livrent à une incessante partie de stock-car planétaire. C’est pourquoi l’aspect de notre Terre se modifie en permanence.

La Pangée a commencé à se fracturer il y a 200 millions d’années, et l’Atlantique s’est ouvert par le sud à partir du Crétacé, séparant d’abord l’Amérique du sud de l’Afrique. A l’heure actuelle, l’Atlantique s’élargit chaque année d’environ 2,5 centimètres par an, éloignant l’Europe des Amériques, parallèlement à l’axe d’une dorsale médio-océanique de 7000 kilomètres de long.

Mais ce mouvement ne durera pas toujours. Comme la Terre est ronde, si l’Atlantique s’ouvrait indéfiniment, les continents qui le bordent seraient bien forcés de se retrouver, tôt ou tard, par l’autre côté. De plus, le moteur initial de la dérive continentale est commandé par les mouvements du manteau en profondeur, lesquels se modifient au cours du temps.

Au total, le ballet des plaques tectoniques s’organise selon un cycle dans lequel les continents sont tantôt fragmentés et dispersés, tantôt regroupée en un supercontinent. Avant la Pangée, il y a eu la Rodinia, qui remonte à environ 1 milliard d’années, et qui avait été précédée de la Nuna, datée de quelque 2 milliards d’années. Et après la Pangée, il y aura l’Amasia, d’ici 100 à 200 millions d’années.

Si les géophysiciens s’accordent sur cette notion de cycle et sur l’apparition future de l’Amasia, l’emplacement géographique précis des supercontinents successifs fait l’objet de vives controverses. Resituer la Pangée ne pose pas trop de problèmes, puisqu’on peut «rembobiner le film» de l’ouverture de l’Atlantique le long de la dorsale (voir l’animation ci-dessus).

Mais où se trouvaient la Rodinia et la Nuna? Et où se trouvera l’Amasia?

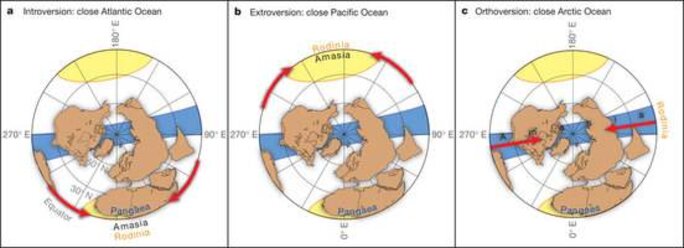

A cette dernière question, les géophysiciens proposaient jusqu’ici deux réponses, sans pouvoir trancher entre les deux : selon un premier modèle, dit d’«introversion», l’Atlantique, après s’être élargi un certain temps, va se refermer, entraînant un nouveau rapprochement entre Europe-Afrique et Amériques. Dans ce cas, le nouveau supercontinent occuperait grosso modo le même emplacement que la Pangée.

Un deuxième modèle, qualifié de modèle d’«extroversion», prédit la fermeture, non pas de l’Atlantique, mais du Pacifique. Dans ce schéma, les Amériques viendraient se coller à la Sibérie, à la Chine et à l’Australie. Et l’Amasia se formerait alors dans la zone géographiquement opposée à celle où se trouvait la Pangée. En d’autres termes, le centre du nouveau supercontinent pivoterait d’un demi-tour de la Terre par rapport à celui de la Pangée.

La solution proposée par Ross Mitchell est intermédiaire : l’Amasia se formerait en fermant l’océan Arctique. Le centre géographique du nouveau supercontinent serait alors basculé de 90° vers le nord par rapport à celui de la Pangée.

Comment les scientifiques peuvent-ils retracer les positions antérieures des continents ? Ils utilisent les données paléomagnétiques. Pour ce faire, ils analysent les minéraux contenant du fer dans diverses roches issues du manteau et qui se trouvent aujourd’hui dans l’écorce terrestre. La matière de ces roches était fondue au départ. Dans la matière fluide, les atomes de fer s’alignent avec le champ magnétique terrestre. Une fois que les roches se sont solidifiées, cette orientation du fer reste figée, comme une trace du passé.

Des analyses soigneuses peuvent alors indiquer où se trouvaient les roches avant de se refroidir, et cela même si l’on a affaire à des échantillons vieux de centaines de millions d’années. Plus précisément, ces roches conservent la mémoire de leur paléolatitude, autrement dit de la distance à laquelle elles se situaient vis-à-vis du pôle magnétique lorsqu’elles se sont solidifiées.

Tel est schématiquement le principe des reconstitutions effectuées jusqu’ici, qui ne permettaient donc que de connaître la latitude des anciens continents. Mitchell et ses collègues ont apporté un élément supplémentaire: en prenant en compte les déplacements des pôles magnétiques – ce que l’on appelle l’errance des pôles – ils ont pu estimer aussi les paléolongitudes des masses continentales.

Le modèle de Mitchell et ses collègues permet, non seulement de projeter l’emplacement à venir de l’Amasia, mais de remonter dans le passé. En effet, selon ce modèle, l’emplacement de chaque nouveau supercontinent se détermine en faisant pivoter la position du précédent grosso modo d’un quart de tour sur le globe. Les calculs situent le centre de la Pangée à 87° de celui de Rodinia et ce dernier à 88° du centre de Nuna.

Et avant la Nuna ? Là, l’affaire se corse, car on ne trouve guère de traces paléomagnétiques remontant à plus de 2 milliards d’années. Mais si l’on s’en tient au sort de l’Europe, la plage de temps couverte par le modèle de Mitchell semble largement suffisante.