Quand les hommes ont-ils su chasser en lançant des projectiles tels que des flèches ou des lances ? Il s’agit d’une étape décisive de notre histoire : une arme de jet permet au chasseur d’atteindre un animal de grande taille et dangereux sans avoir à s’en approcher trop, au risque de se blesser. D’après une recherche toute récente menée par deux archéologues australiens, Corey O’Driscoll et Jessica Thompson (université de Queensland), les premières armes de chasse lancées à distance pourraient remonter à 98 000 ans.

Mais on manquait jusqu’ici de preuves directes permettant de préciser l’ancienneté des techniques de chasse avec projectiles. Des méthodes indirectes suggèrent que nos ancêtres en Afrique ont pu lancer des javelots à une date aussi ancienne qu’il y a quelque 500 000 ans, mais elles reposent sur des arguments trop fragiles pour faire l’unanimité.

Corey O’Driscoll a pensé à une nouvelle approche du problème en lisant des études sur les blessures provoquées par les armes médiévales. Dans le même ordre d’idée, des archéologues européens avaient étudié les blessures provoquées par des reconstitutions de pointes de flèche du paléolithique supérieur. C’est cette approche que le chercheur australien a perfectionnée pour parvenir à une démonstration plus convaincante.

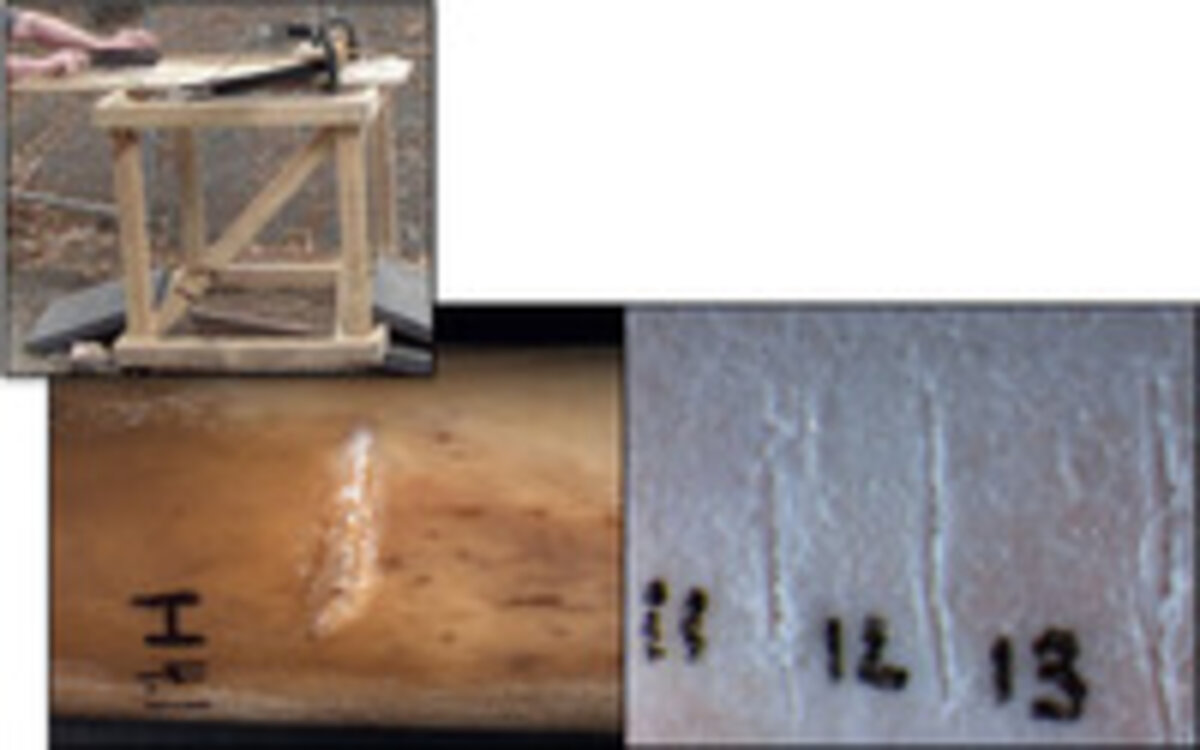

Sa démarche est exposée dans la revue Science. O’Driscoll a réalisé des reproductions de pointes de flèche ou de lance en silex de l’âge de pierre africain, et les a fixées à des manches de bois. Il a alors réalisé une série d’expériences consistant à projeter ces armes avec des arcs ou des arbalètes convenablement calibrés sur des carcasses de moutons ou de bovins. L’archéologue a ensuite analysé au microscopes un ensemble de 758 blessures provoquées sur les os. Il es a comparées minutieusement avec des coupures provoquées par des lames de silex ou des racloirs.

Notre chercheur a ainsi pu faire précisément la différence entre les marques laissées sur un os par une arme de lancer et celles qui sont produites par le découpage de la viande une fois abattue. Il a mis en évidence six types de blessures causées par l’impact d’un projectile, qui sont clairement distinctes des marques que peuvent causer les traitements subis par la carcasse une fois que l’animal a été tué.

O’Driscoll a également remarqué que la plupart des impacts de projectiles étaient localisés sur les vertèbres ou les côtes, et qu’ils renfermaient souvent de petits fragment de pierre laissés par le choc. Cela ne se produisait pas lorsque l’os était gratté ou raclé par un instrument de pierre, d’où un critère distinctif supplémentaire pour caractériser une blessure causée par une arme projetée.

Munis de ces éléments, Corey O’Driscoll et sa collègue Jessica Thomson ont réexaminé trois os fossiles – une côte et deux vertèbres - de grands mammifères retrouvés dans la grotte de Pinnacle Point, en Afrique du sud.

Auparavant, Jessica Thompson avait constaté la présence de petits fragments de pierre incrustés dans ces os. A partir des critères déterminés par O’Driscoll, les deux chercheurs ont identifiés des blessures dues à des impacts de projectiles sur les trois os. Deux d’entre eux sont datés avec certitude entre 91 000 et 98 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne preuve directe de l’usage d’une arme de lancer.

Le troisième os est même encore plus ancien et remonte à plus de 150 000 ans, mais dans ce cas la preuve est moins nette, car on n’a retrouvé qu’un seul fragment de pierre dessus. Il est en tout cas établi que la chasse au lancer était pratiquée il y a près de 100 000 ans sur le site de Pinnacle Point, l’un des plus anciens sites paléontologiques portant des traces de présence humaine.