Agrandissement : Illustration 1

Depuis le 28 mai, les amateurs de cailloux célestes sont conviés à participer à une campagne sans précédent de chasse aux météorites, le projet FRIPON, qui associera un réseau d’une centaine de caméras sur tout le territoire français, géré par des équipes locales, aux efforts de milliers de volontaires.

FRIPON – qui signifie Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network, en français « récupération de boules de feu et réseau d’observation interplanétaire » – est lancé par le Muséum national d’histoire naturelle, avec l’Observatoire de Paris, les universités de Paris sud et d’Aix-Marseille, le CNRS et le CNES. Inauguré officiellement le 28 mai dernier, ce réseau a pour objectif de détecter les météorites qui atterrissent sur notre sol, le plus souvent incognito.

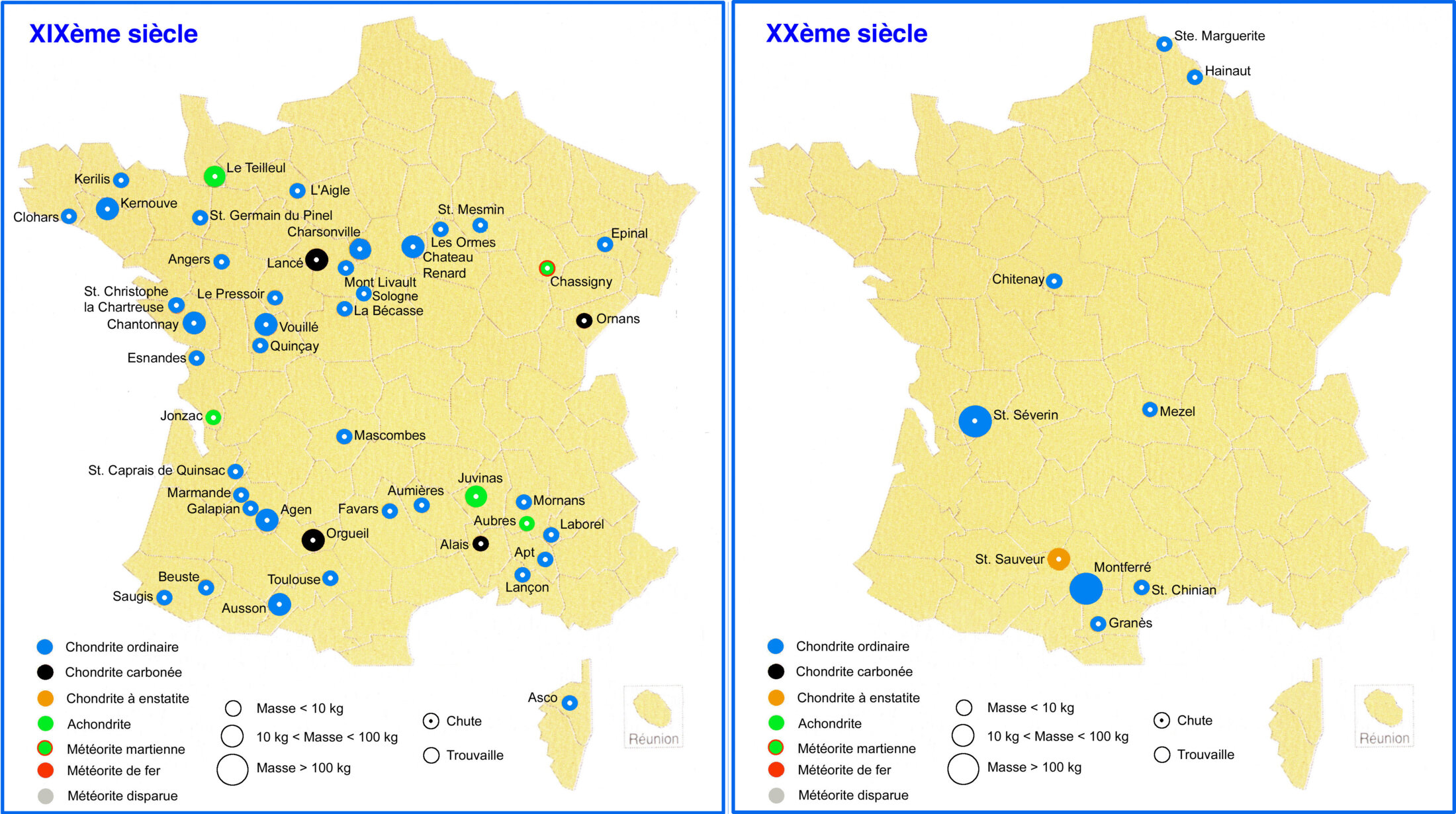

« Nous savons qu’une dizaine de météorites tombent chaque année en France, malheureusement elles sont quasi toutes perdues, expliquent les scientifiques du réseau FRIPON. Au XIXe siècle, on en retrouvait une tous les deux ans contre seulement une tous les 10 ans au XXe et au début du XXIe. Ceci résulte de l’évolution des modes de vie : les chutes n’ont plus de témoins. Un premier but de ce projet est de redevenir au moins aussi bons qu’au XIXe, voire meilleurs. »

D’où l’idée de remplacer les témoins visuels par des caméras réparties dans tout le pays, au minimum une centaine, soit en moyenne un peu plus d’une par département. Ces caméras permettront de déterminer avec précision l’orbite de chaque bolide, ou météore, et ainsi de savoir de quelle région du ciel il provient. En effet, si l’on sait que la plupart des météorites proviennent de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter, on ignore le plus souvent de quel endroit précis.

Agrandissement : Illustration 2

« Le projet a aussi pour but d’associer les météorites retrouvées à une famille d’objets et parfois à un corps parent, expliquent les chercheurs. On aura ainsi la chance unique de pouvoir étudier une météorite dans les meilleurs laboratoires terrestres tout en connaissant le corps d’où il provient. »

L’objectif est d’accumuler des images du ciel sur toute la surface de la France pendant une durée minimale de dix ans, ce qui permettra une moisson unique de données. Les images recueillies par les caméras seront mises à la disposition du public. Deux tiers des caméras sont aujourd’hui en place (voir la carte de leur localisation).

Dans un proche avenir, chaque citoyen pourra se procurer une caméra homologuée et entrer dans le réseau FRIPON-participatif. Il sera aussi possible d’intégrer un réseau moins contraignant, Vigie-Ciel, avec du matériel non homologué.

Les amateurs de météorites pourront aussi participer aux campagnes de recherches sur le terrain. Lors d’une chute, la zone de recherche concernée est de l’ordre d’une trentaine de kilomètres carrés, d’où l’intérêt de faire appel à un réseau citoyen pour explorer ces vastes étendues. Les animateurs du projet FRIPON veulent donc former le public à la reconnaissance de météorites, en s’appuyant sur les clubs locaux et des correspondants régionaux.

Le site participatif Vigie-Ciel est encore en cours de construction, mais il est déjà possible d’entrer en contact avec le réseau en joignant sa coordinatrice, Asma Steinhausser. Des centaines d’amateurs de météorites ont déjà pris contact. Le projet vise à développer les liens entre le monde de la recherche et les citoyens et de diffuser les connaissances scientifiques sur les météorites et la planétologie.

Le réseau FRIPON a déjà détecté quatre bolides dans la région PACA et un en Bretagne. À terme, l’ambition des chercheurs est de recruter des centaines de milliers de participants, afin de retrouver chaque année un caillou tombé du ciel.