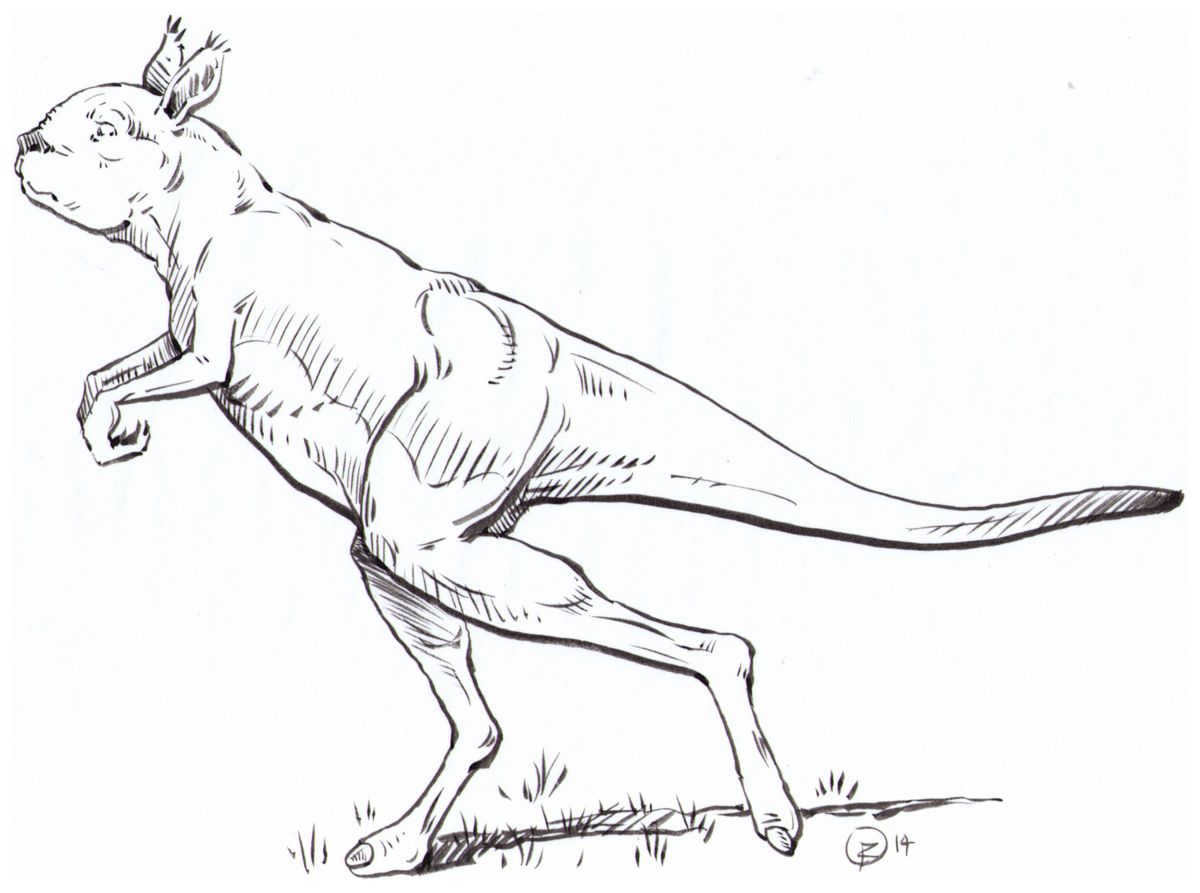

Agrandissement : Illustration 1

Le kangourou, animal emblématique de l’Australie, est quasiment identifié à son spectaculaire mode de locomotion par sauts. Ses bonds agiles peuvent atteindre 13 mètres de long, et ses pointes de vitesse frisent les 90 km/h. Pourtant, aussi étonnant que cela paraisse, il a existé des kangourous plus marcheurs que sauteurs : le genre Sthenurus, aujourd’hui disparu, contenait des représentants dont la grande taille était probablement incompatible avec la locomotion par sauts, et qui devaient marcher sur leurs pattes de derrière, selon les recherches de Christine Janis, professeur d’écologie et de biologie de l’évolution à l’université Brown (Providence, États-Unis).

Janis et ses collègues ont étudié les squelettes de 66 espèces modernes de kangourous et de 78 espèces éteintes, parmi lesquels des kangourous géants du genre Sthenurus. Ce genre est connu depuis le XIXe siècle et de nombreux fossiles de sthenurinae datant du pléistocène (les deux derniers millions d’années) ont été retrouvés en Australie. Ces kangourous de pléistocène ont survécu jusqu’à il y a environ 30 000 ans. Ils dérivent d’un ancêtre sauteur commun à leur genre et aux kangourous modernes, et qui remonte à 13 millions d’années.

« Les représentants du genre Sthenurus étaient plus grands et plus robustes que les grands kangourous actuels, explique Christine Janis dans un article sur le site The Conversation. Les plus petits avaient la taille des kangourous gris modernes, mais le plus grand, Procoptodon goliah, avait à peu près trois fois la taille des plus grands kangourous modernes, pesant jusqu’à 240 kilos et mesurant plus de 2 mètres de haut. »

Ces kangourous géants avaient aussi des faces courtes et des mâchoires puissantes. Ils pouvaient manger de nombreux végétaux, et pas seulement de l’herbe comme les kangourous actuels. Ils possédaient des membres antérieurs et des mains adaptés pour explorer les arbres et les buissons, et devaient s’en servir pour cueillir des feuilles ou d’autres ingrédients de leur alimentation.

Christine Janis s’est intéressés au genre Sthenurus après avoir examiné un squelette exposé dans un muséum en Australie. En voyant la taille de l’animal, elle s’est demandé s’il pouvait sauter comme les kangourous actuels. Les sthénurinae ont un dos relativement court avec de grandes vertèbres lombaires solidaires entre elles, ce qui contraste avec le dos long et flexible des kangourous d’aujourd’hui. De plus, le squelette observé par Janis présentait de l’artrite dans la région lombaire.

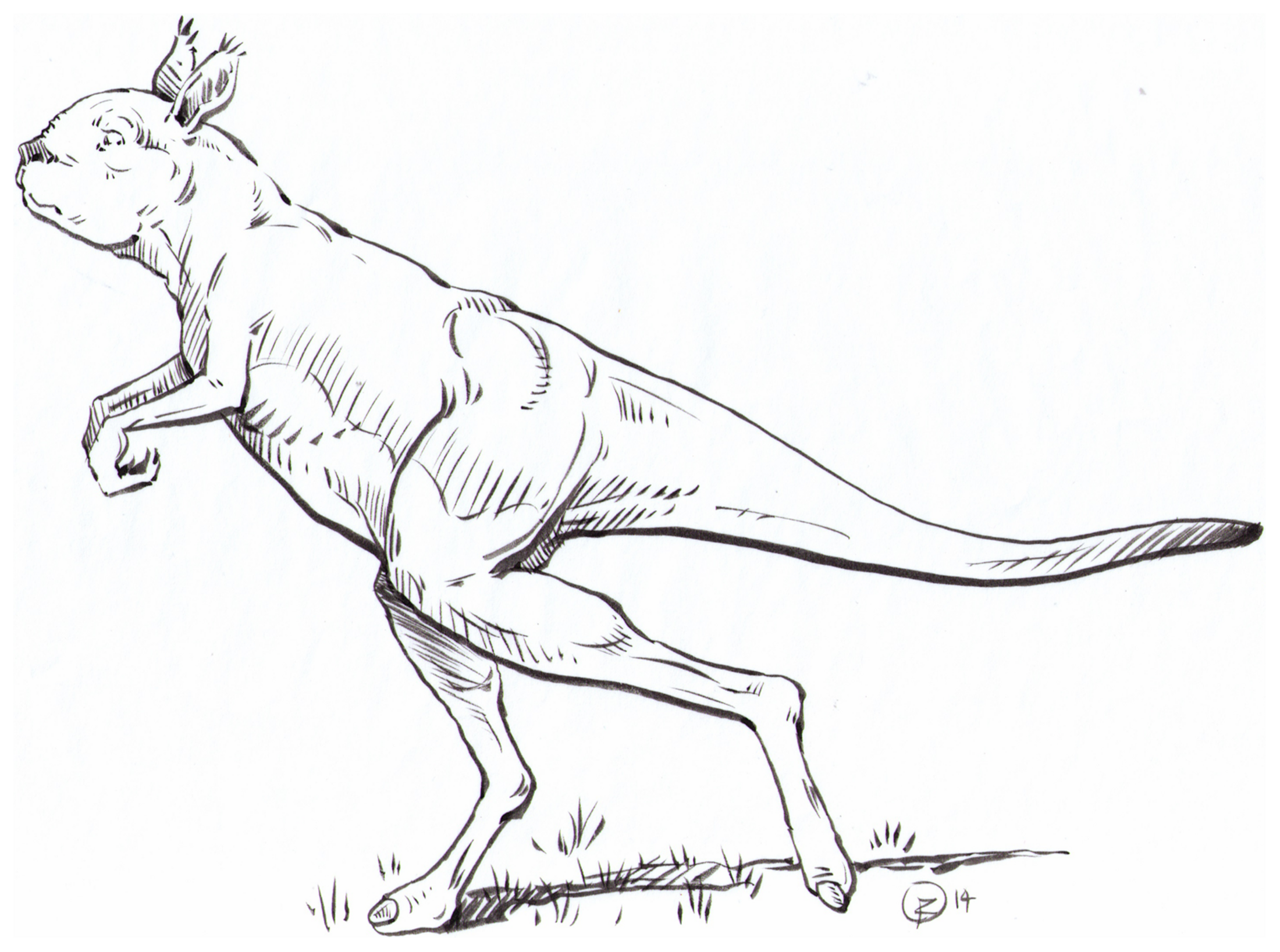

Agrandissement : Illustration 2

« Nous avons entrepris de mesurer différents aspects de l’anatomie des os des membres de kangourous actuels et fossiles, allant jusqu’à prendre 101 mesures sur chaque individu, explique Janis. Nous avons pu montrer que malgré leurs longues jambes, les sthenurinae ressemblaient par de nombreux aspects aux kangourous arboricoles, qui sautent rarement, plus qu’aux sauteurs terrestres. Ils semblaient bâtis pour la puissance plus que pour la vitesse. »

Janis et son équipe ont rassemblé de nombreuses mesures, effectuées sur des spécimens de collections en Australie, et ont pu mettre en évidence d’importantes différences entre le genre Sthenurus et les autres kangourous. Les sthenurinae ont des articulations de la hanche et du genou plus fortes, un pelvis plus adapté pour porter le poids du corps sur une jambe, et une articulation de la cheville qui résiste mieux à la torsion. De plus, ils n’ont pas certains caractères spécialisés qui favorisent le saut chez les grands kangourous actuels, par exemple un long ischion (partie de l’os iliaque).

« Toutes ces différences peuvent s’expliquer par l’hypothèse que les sthenurinae portaient leur poids sur une jambe à la fois et avaient une marche bipède », résume Janis. Selon la biologiste, ce mode de locomotion a évolué en liaison avec le fait que le saut est difficile pour un grand animal (les grands kangourous modernes sont proches de la limite mécanique que peut supporter le tendon d’Achille). De plus, il est également presque impossible, du point de vue biomécanique, de sauter lentement. Lorsqu’il a besoin de se déplacer à petite vitesse, le kangourou moderne se met à quatre pattes en s’appuyant aussi sur sa queue. Mais les sthenurinae n’avaient pas le dos souple ni les mains assez fortes pour porter leur poids, et ne pouvaient donc pas adopter ce système. C’est pourquoi ils ont dû progressivement se mettre à la marche bipède, estime Janis. « Ce nouveau type de locomotion a pu permettre l’apparition de formes de plus en plus grandes, atteignant des tailles incompatibles avec la locomotion par bonds », conclut-elle.

L’ensemble de ces recherches est publié dans un article paru le 15 octobre dans la revue Plos. Jusqu’ici, on n’avait pas envisagé que les kangourous géants du pléistocène se déplacent d’une autre manière que ceux d’aujourd’hui. L’hypothèse de Janis et ses collègues semble fort plausible, mais la preuve définitive serait une empreinte fossile mettant en évidence la marche bipède. On n’en a pas découvert à ce jour. Si Christine Janis a raison, cela permet aussi de comprendre pourquoi les sthenurinae ont disparu à peu près à l’époque où l’homme est arrivé en Australie. Leur locomotion plus lente et moins efficace que celle des autres kangourous a fait d’eux des proies faciles pour les chasseurs. Les kangourous sauteurs, eux, ont pu, grâce à leur agilité, survivre aux hommes comme à leurs autres prédateurs.