La querelle pichrocoline entre les Verts et le Parti socialiste à propos du mox et de l'EPR de Flamanville aura eu un mérite indirect : elle fait ressortir de manière criante l'indigence du débat français sur l'énergie, réduit à une opposition binaire entre pro et antinucléaires. Ce débat stérile passe à côté des questions stratégiques. L'une des plus importantes, totalement ignorée dans la discussion politique hexagonale, est celle du stockage de l'électricité. Pourtant, cette question mobilise un nombre croissant d'équipes de recherche dans le monde, aussi bien publiques que privées, et intéresse l'ensemble des acteurs industriels associés à la production d'électricité. Les réponses que l'on y apportera pourraient révolutionner le paysage énergétique français, européen et mondial.

Agrandissement : Illustration 1

La revue américaine Science consacre, dans son numéro du 18 novembre, un dossier très documenté à ce problème qui commande l'avenir énergétique (on peut aussi lire, en français, le dossier sur le stockage d'énergie de l'agence Enea, daté de janvier 2011; voir également notre entretien avec Mycle Schneider).

Le dossier de Science donne un panorama des solutions qui pourraient transformer le paysage : des batteries plus performantes et moins coûteuses, mais aussi des matériaux capables d'accumuler la chaleur du soleil et de la restituer ensuite ou, plus futuriste, des systèmes de photosynthèse artificielle reproduisant le mécanisme par lequel les végétaux transforment le rayonnement solaire en énergie chimique.

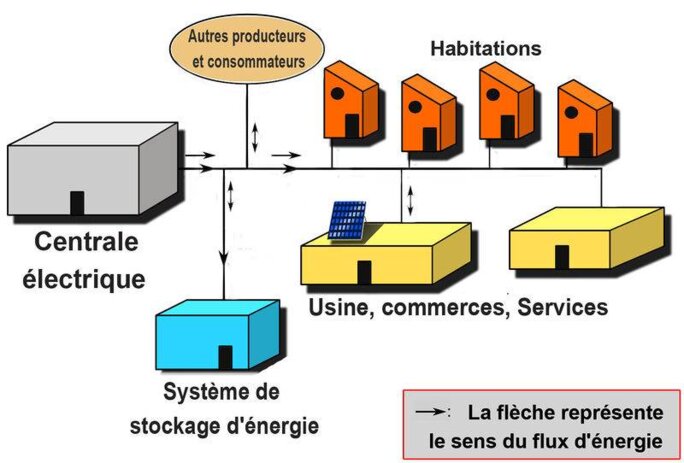

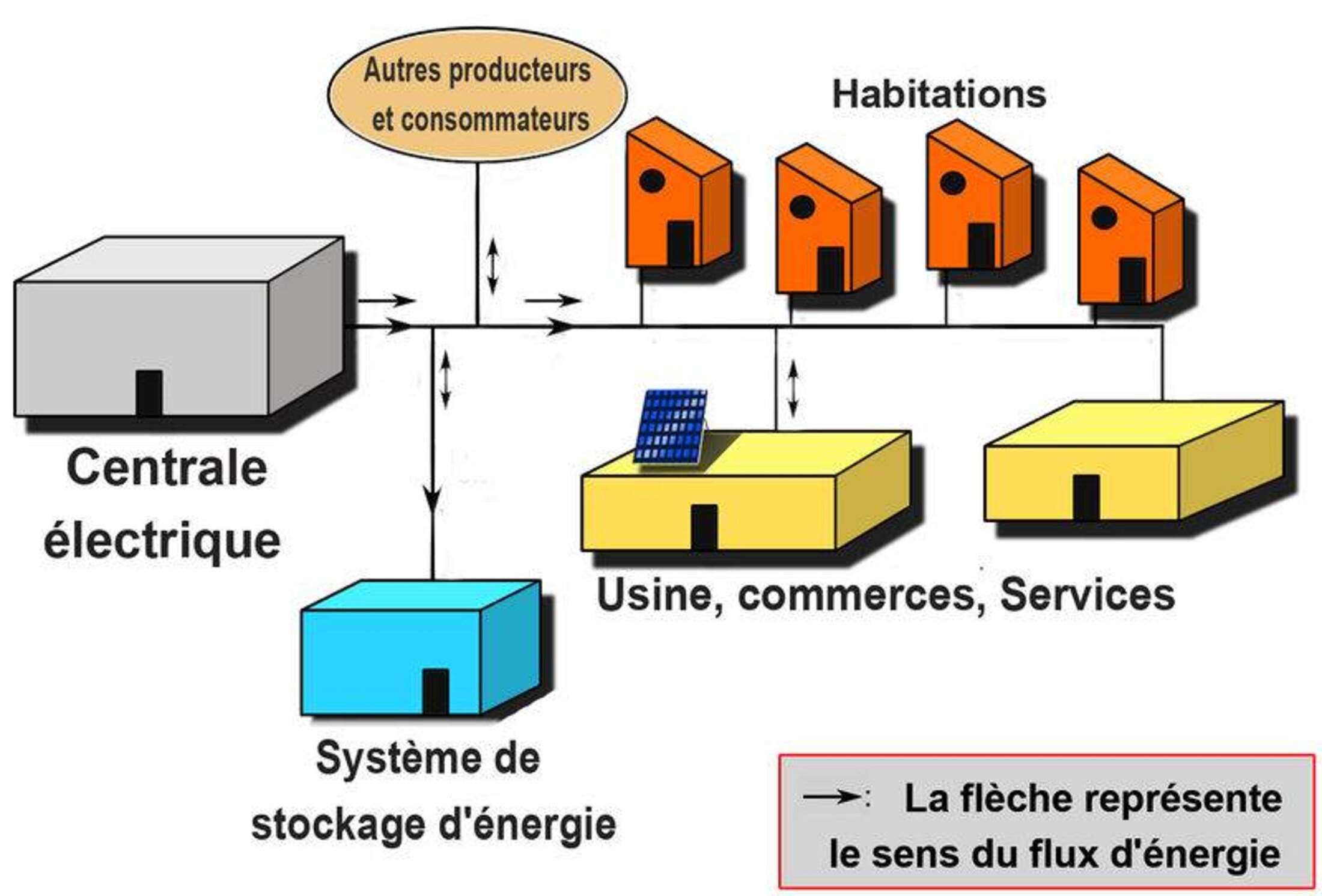

Mais pourquoi stocker l'électricité ? Aujourd'hui, tous les systèmes de production et de distribution électrique fonctionnent sur le même modèle : le courant fabriqué par un petit nombre d'installations doit être fourni à une multitude de clients. L'essentiel de la production doit être livré en temps réel, car on ne stocke qu'une proportion minime de l'électricité produite (2,5% aux Etats-Unis, 10% en Europe, 15% au Japon).

Cela signifie que l'infrastructure électrique fonctionne comme un système de production «juste-à-temps», dans lequel il faut à tout instant assurer l'équilibre entre offre et demande. Les pics et les creux de consommation mettent à rude épreuve le réseau et imposent de disposer d'une surcapacité de production : il faut une puissance installée suffisante pour franchir les pics, mais cette puissance est supérieure aux besoins pendant la plus grande partie du temps de production.

De plus, l'absence de stockage fait obstacle au déploiement des sources d'énergie renouvelables, qui sont par nature intermittentes : la production d'électricité solaire par des cellules photovoltaïques ou celle d'une ferme éolienne sont sujettes aux fluctuations de l'éclairement et du vent. Il n'y a aucune raison pour que le soleil brille davantage et que le vent souffle plus fort précisément lorsque la demande est à son maximum !

Le stockage de l'électricité permettrait de découpler la production de la distribution. Grâce à ce découplage, on pourrait mieux gérer le suivi de charge, écrêter les pics de consommation, assurer une meilleure régulation de la fréquence du courant distribué, réduire les pertes en ligne. Et aussi, intégrer de nombreuses sources renouvelables disséminées sur tout le réseau. La production et la distribution de l'électricité y gagneraient en rendement, en efficacité, en flexibilité et le système serait globalement moins polluant. Autant de progrès qui ne dépendraient pas de la source d'énergie dominante utilisée : ce serait aussi vrai dans un système faisant massivement appel aux combustibles fossiles comme aux Etats-Unis, au nucléaire comme en France ou aux énergies renouvelables comme dans nos rêves...

Bref, sans être une panacée, le stockage peut améliorer considérablement l'usage de l'électricité. Malheureusement, son développement se heurte encore à un blocage économique : «Les solutions de stockage basées sur les technologies dont nous disposons aujourd'hui sont si coûteuses qu'il a été historiquement plus économique d'augmenter la capacité de production, de transport et de distribution de manière à assurer la charge des pics et avec une marge suffisante pour satisfaire de manière fiable la demande des consommateurs», écrivent les Américains Bruce Dunn et Haresh Kamath et le Français Jean-Marie Tarascon dans un article du dossier de Science déjà cité (les deux premiers travaillent respectivement à l'Université de Californie à Los Angeles et à l'EPRI, Institut de recherche sur l'énergie électrique, Palo Alto ; Jean-MarcTarascon est chercheur à l'université de Picardie Jules Verne et au Collège de France).

Agrandissement : Illustration 2

Aujourd'hui, la capacité mondiale de stockage électrique représente 127.000 mégawatts (deux fois la puissance des centrales nucléaires française) et elle est assurée à 99% par des installations de pompage hydro-électrique. Le principe est simple : pendant les périodes de faible demande, la surproduction est utilisée pour pomper de l'eau dans un lac de barrage ; cette eau servira ensuite à faire tourner des turbines qui produiront de l'électricité pendant les périodes de forte demande.

Le pompage hydro-électrique est fiable, non polluant, économique, et il a un bon rendement. Malheureusement, les possibilités d'installations de barrages sont limitées et déjà bien exploitées. Pour augmenter fortement les possibilités de stockage, le passage obligé est la mise au point de batteries plus efficaces et moins chères que celles qui existent aujourd'hui. Les batteries sont particulièrement intéressantes en association avec les sources renouvelables : leur taille compacte permet d'en installer en un grand nombre de points du réseau ; et une batterie peut palier les sautes de production d'une installation photovoltaïque ou d'une ferme éolienne.

Aujourd'hui, une seule technologie de batteries pour le stockage sur les réseaux électriques est commercialement disponible : ce sont les batteries sodium-soufre, qui fonctionnent à une température de 270 à 350° C, et qui équipent environ 200 installations dans le monde représentant une puissance globale de 315 mégawatts. Au Japon, cette technologie est utilisée depuis 2002 pour gérer les pics de consommation d'électricité. Signalons cependant qu'un incendie dû à ce type de batterie a affecté récemment une installation dans la province d'Ibaraki, ce qui montre que les problèmes de sécurité avec la technologie du sodium ne sont pas entièrement maîtrisés.

La technologie sodium-soufre devrait être bientôt concurrencée par les batteries lithium-ion, introduites par Sony au début des années 1990, et qui équipent aujourd'hui les téléphones portables. Les batteries lithium-ion sont aussi considérées comme prometteuses pour la prochaine génération de véhicules hybrides ou électriques, ce qui peut permettre une synergie intéressante.

En effet, l'un des objectifs à atteindre pour développer les voitures électriques est de diviser le coût du kilowatt-heure par deux, en divisant également par deux la taille de la batterie nécessaire pour obtenir une puissance donnée (autrement dit, on aurait la même énergie avec une batterie deux fois plus compacte que celle d'aujourd'hui). Or, cet objectif double profiterait aussi aux batteries destinées à équiper le réseau électrique, même si pour ces derniers c'est surtout la réduction de coût qui est importante. La synergie joue aussi du fait que les véhicules électriques fournissent un «stockage roulant» : leurs batteries peuvent être rechargées pendant les périodes de surcapacité de production électrique.

D'autres technologies sont à un stade de développement moins avancé. Ainsi des piles d'oxydoréduction, ou redox flow batteries, qui n'ont pas d'électrodes solides comme les batteries habituelles : elles fonctionnent avec deux électrolytes liquides qui circulent, séparés par une membrane, et qui emmagasinent l'énergie. L'un des avantages potentiels de cette technologie est qu'elle pourrait permettre de faire baisser le coût du stockage électrique.

Agrandissement : Illustration 3

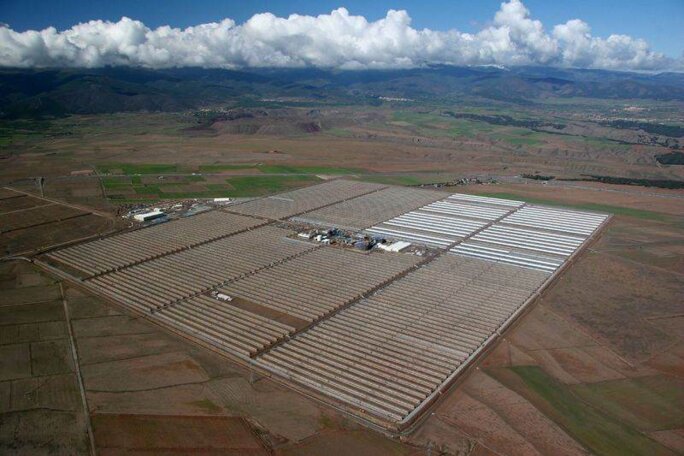

Une autre solution consiste à améliorer le stockage thermique grâce à des matériaux spéciaux qui permettent à une centrale électrique de continuer à fournir de l'électricité même après le coucher du soleil ; c'est le cas de la centrale solaire d'Andasol, en Andalousie, qui produit assez d'énergie pour satisfaire les besoin d'un demi-million de personnes. Une piste encore au stade de la recherche, mais particulièrement excitante, est celle de la photosynthèse artificielle. L'idée est d'imiter le processus qui permet aux plantes d'utiliser l'énergie du soleil pour fabriquer leur matière organique. Autrement dit, de transformer la lumière en énergie chimique. Les systèmes en cours d'expérimentation permettent, par exemple, de fabriquer de l'hydrogène qui pourrait ensuite servir à produire de l'électricité.

D'après les estimations les plus vraisemblables, la consommation d'électricité devrait doubler d'ici 2050. Dans ce contexte de demande croissante, les réseaux de distribution sont soumis à des contraintes de plus en plus fortes. Au cours de la dernière décennie, de grandes pannes affectant des millions de consommateurs se sont produites régulièrement en Amérique et en Europe. Notre société cybernétique et interconnectée est de plus en plus dépendante de l'électricité. Si l'on veut que la lumière continue de briller, et brille dans des conditions acceptables pour l'environnement, il est plus urgent de s'intéresser au stockage de l'électricité que d'ergoter sur l'avenir de l'EPR.