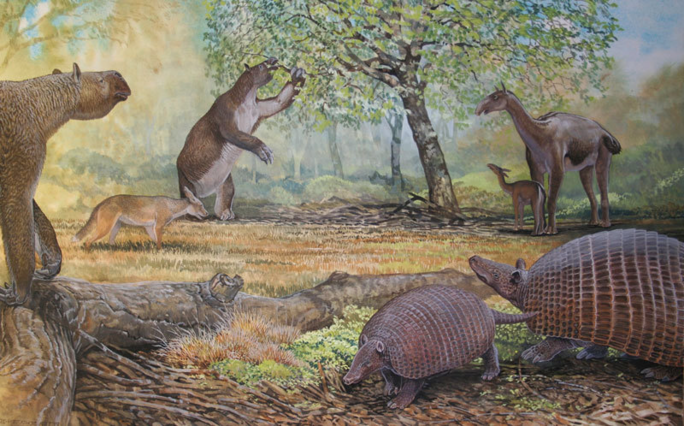

Agrandissement : Illustration 1

Grâce au collagène, la protéine qui forme la trame du tissu osseux, un groupe international de chercheurs a résolu une énigme vieille de 180 ans, en démontrant que deux grands ongulés d’Amérique du Sud, le toxodon et le macrauchenia, sont plus proches des chevaux et des rhinocéros que des éléphants. C’est la première fois que des chercheurs utilisent une séquence dérivée du collagène pour reconstituer la phylogénie d’une espèce disparue. Cette technique ouvre un nouveau chapitre de la paléontologie, du fait que le collagène est très résistant et pourrait donc offrir un outil pour déchiffrer l’évolution de nombreux fossiles dont on ne peut pas extraire d’ADN suffisamment bien conservé.

Lors de son voyage autour du monde à bord du Beagle, entre 1831 et 1836, Charles Darwin exhume de la pampa argentine, près de Punta Alta, les restes fossiles de grands animaux, parmi lesquels le toxodon, qu’il décrit comme « un des animaux les plus étranges peut-être qu’on ait jamais découverts ». Selon Darwin, « par sa taille, cet animal ressemblait à l’éléphant ou au mégathérium », alors que « la structure de ses dents … prouve incontestablement qu’il était allié de fort près aux rongeurs ». Qui plus est, par la position de ses yeux, de ses oreilles et de ses narines, il se rapproche du dugong et du lamantin ! Bref, un vrai casse-tête taxonomique.

Darwin retrouve aussi la dent d’un macrauchenia, « immense animal ayant un long cou, comme le chameau ». Le toxodon et le macrauchenia ont été classés respectivement parmi les notongulés et les litopternes, ces deux ordres faisant partie du groupe plus large des ongulés d’Amérique du sud.

Depuis leur découverte par Darwin, on était incapable de dire si ce groupe avait une origine unique ou était apparu en plusieurs fois, s’ils étaient apparus avant ou après la fin du Crétacé, il y a 66 millions d’années, et s’ils étaient plus apparentés aux éléphants et aux siréniens qu’aux chevaux.

Agrandissement : Illustration 2

Une équipe internationale associant l’université d’York, le Museum d’histoire naturelle de Londres, le Museum américain d’histoire naturelle à New York et l’Institut Max Planck de Leipzig s’est attaqué au mystère. Les chercheurs ont recueilli des échantillons d’os de toxodon et de macrauchenia. Des tentatives précédentes pour analyser les ADN de ces espèces et le comparer avec ceux des espèces actuelles ont échoué. Les régions où ont été retrouvés les fossiles sont trop chaudes pour permettre une bonne conservation de l’ADN, laquelle dépend de la température.

Le collagène, protéine de structure, est beaucoup plus résistant que l’ADN et l’on sait désormais utiliser les séquences de protéines pour reconstituer les relations évolutives entre espèces. Les chercheurs ont utilisé cette méthode pour analyser 48 échantillons d’os de toxodon et de macraucheria découverts au XIXe siècle, dans la même région que les restes retrouvés par Darwin.

Ils ont obtenu des séquences représentant plus de 90% de la molécule de collagène. Ces séquences montrent que le toxodon et le macrauchenia sont proches des chevaux, des rhinocéros et des tapirs (qui forment l’ordre des périssodactyles).

Les chercheurs exposent leurs résultats dans la revue britannique Nature. Le principal progrès réside dans les développements techniques qui ont permis d’analyser les séquences de collagène, grâce à des méthodes de spectrométrie de masse. « Obtenir 90% de la séquence pour ces deux espèces est … vraiment fantastique étant donné la durée d’enfouissement de ces restes et leur emplacement », estime le premier auteur de l’article, Frido Welker, dans un communiqué sur le site de l’Institut Max Planck.

Les chercheurs observent toutefois que leurs travaux ne résolvent qu’une partie du problème des ongulés d’Amérique du sud. Il reste en effet trois ordres d’animaux pour lesquels on n’a pas encore appliqué la méthode du collagène, et il n’est pas certain qu’on puisse le faire. Mais de nouveaux développements techniques sont en cours.

Pour le paléontologue français Jean-Jacques Hublin, directeur à l’Institut de Leipzig, « l’analyse des protéines de fossiles offre une approche toute nouvelle pour déchiffrer l’évolution des mammifères disparus, y compris les homininés. » La prochaine étape pourrait donc être d’utiliser la technique du collagène pour étudier les ancêtres de notre espèce.