LES MATHS DU TOURNESOL

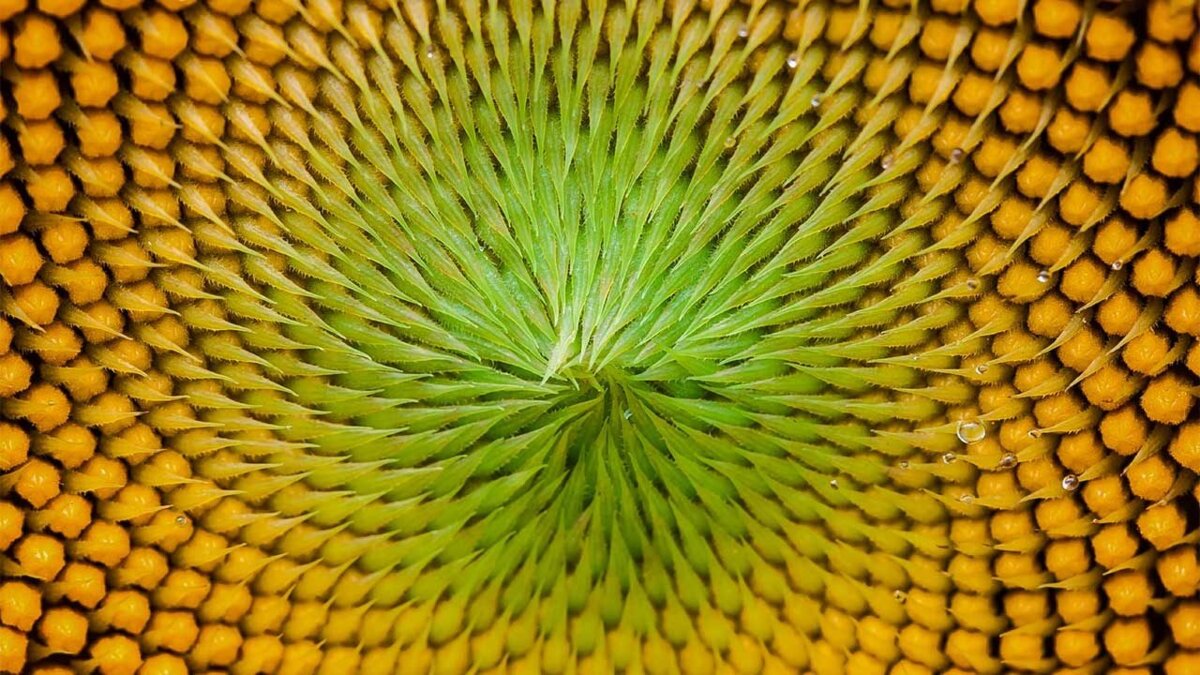

Agrandissement : Illustration 1

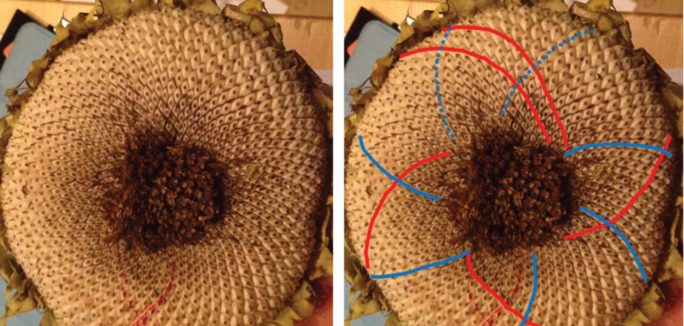

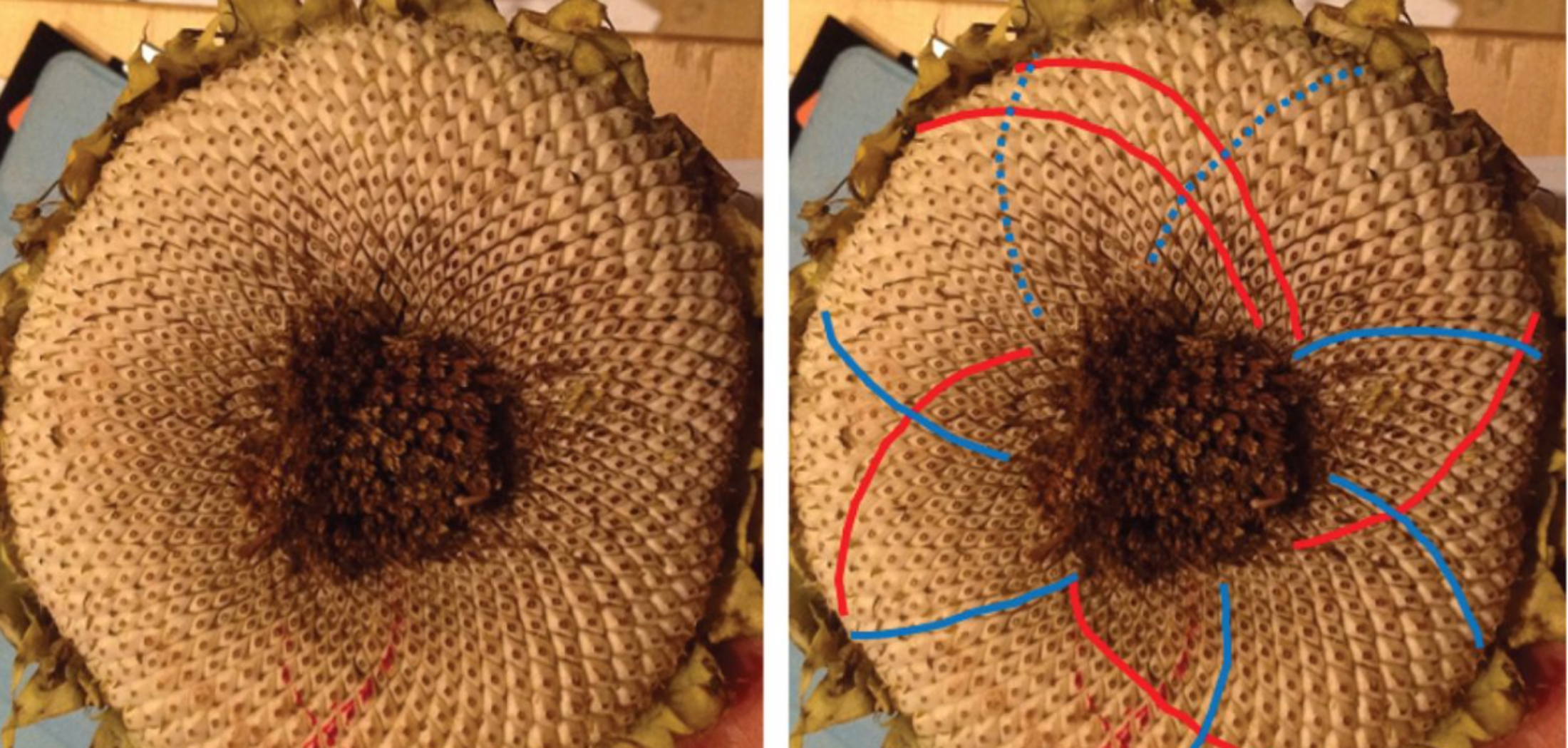

Sur une fleur de tournesol, les graines sont disposées en spirales qui obéissent à une règle mathématique : si l’on compte les spirales orientées dans le sens des aiguilles d’une montre, et celles en sens contraire, on trouve deux nombres comme 34 et 55, ou 55 et 89, ou encore 89 et 144 pour les plus grandes fleurs.

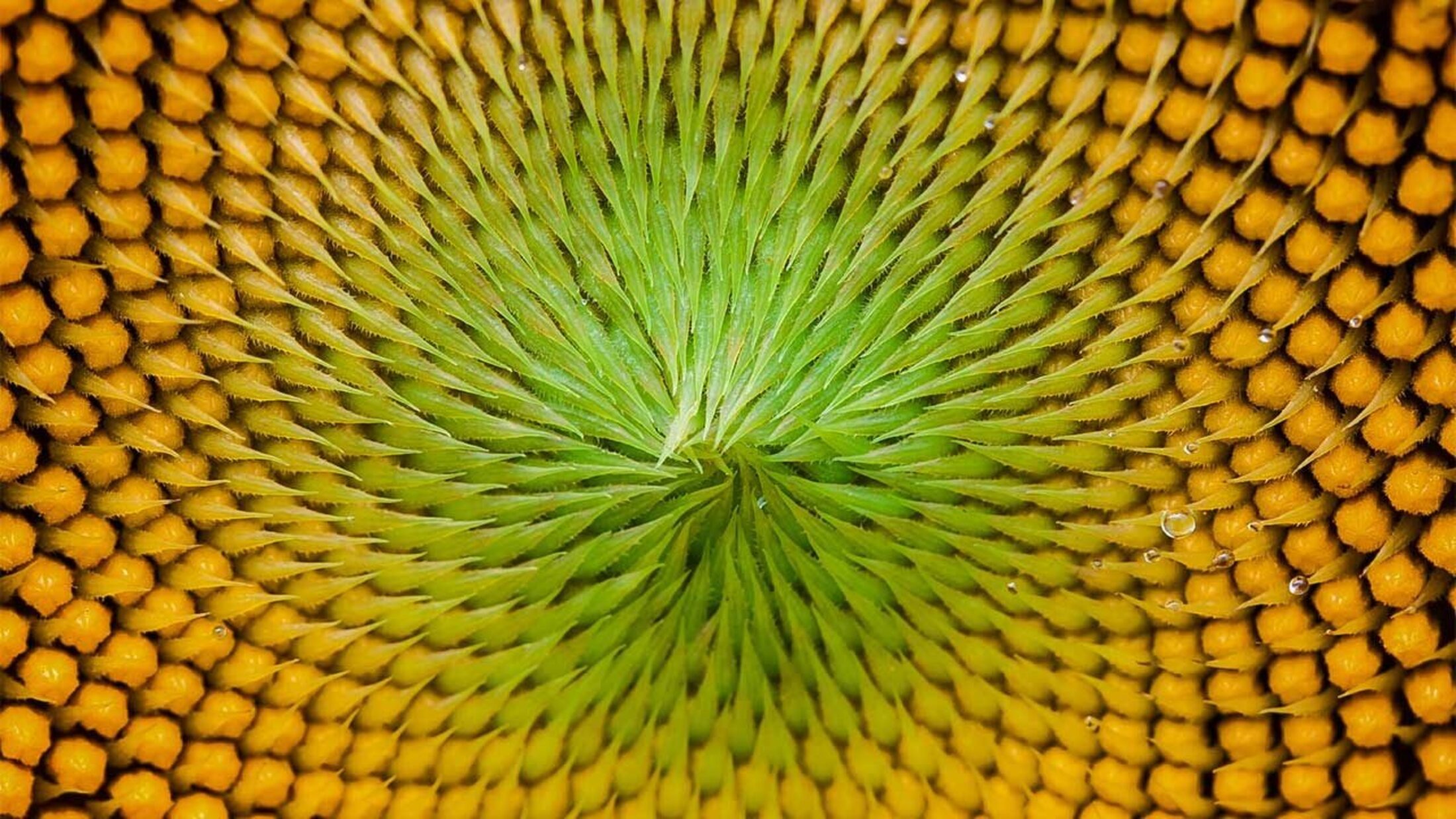

Agrandissement : Illustration 2

Ces nombres n’ont l’air de rien mais ils sont spéciaux : ils font partie de la série de Fibonacci, dans laquelle chaque terme est la somme des deux précédents. Le début de la série est 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Si les mathématiciens apprécient la beauté de cette structure cachée, les biologistes ne savent pas vraiment pourquoi la fleur obéit à un tel schéma. Pour en savoir plus, le Museum de science et d’industrie de Manchester, au Royaume-Uni, a organisé un crowdsourcing pour traiter le problème. Les données fournies par le public ont permis, en quatre ans, de rassembler le décompte précis des spirales de 657 fleurs. L’étude, publiée dans Royal Society Open Science, montre que les tournesols ne suivent qu’imparfaitement la règle de la série de Fibonacci : quatre fleurs sur cinq seulement respectent la structure mathématique, tandis qu’une sur cinq s’en écarte, témoignant de la fantaisie de la nature.

LES GÈNES DU COU DE LA GIRAFE

Le cou de la girafe a servi à Lamarck à illustrer sa théorie transformiste de l’évolution, et Darwin l’a pris comme exemple du mécanisme de la sélection naturelle. L’histoire scientifique a donné raison à Darwin. Mais ce dernier ignorait tout des gènes qui commandent la morphologie de la girafe. Cette lacune vient d’être comblée par un groupe de chercheurs de Tanzanie et des États-Unis, qui ont analysé le génome de deux girafes Masaï (Giraffa camelopardis tippelskirchi) de la Réserve nationale du Masai Mara au Kenya. L’étude, dirigée par Morris Agaba et Douglas Cavener (African Institute of Science and Technology, Arusha, Tanzanie) est publiée dans Nature Communications.

La girafe, le mammifère qui possède la plus haute taille, peut atteindre 6 mètres de haut et son cou peut s’étirer sur 2 mètres. Pour lui éviter un malaise vagal chaque fois qu’elle se penche pour boire, elle possède une pompe cardiaque capable de maintenir une pression deux fois et demi plus forte que le cœur humain. Sa morphologie a dû s’adapter, pour lui permettre de conserver son équilibre et de courir avec une vitesse de pointe de 60 km/h : dos incliné, longues jambes et tronc court.

Le plus proche parent de la girafe, l’okapi, ressemble, lui, à un zèbre. Agaba, Cavener et leurs collègues ont comparé le génome de la girafe à celui d’un okapi ainsi qu’aux gènes de 40 autres mammifères. Ils ont découvert que, chez la girafe, 70 gènes sont liés à des adaptations que ne possèdent pas les autres mammifères. Ils ont aussi montré que les lignées de l’okapi et de la girafe ont divergé il y a 11,5 millions d’années. Mais l’évolution de la girafe se heurte aujourd’hui à un obstacle environnemental : leur habitat se rétrécit, et leur population a beaucoup diminué dans les quinze dernières années, de sorte qu’il ne reste plus que 80.000 individus sur le continent africain.

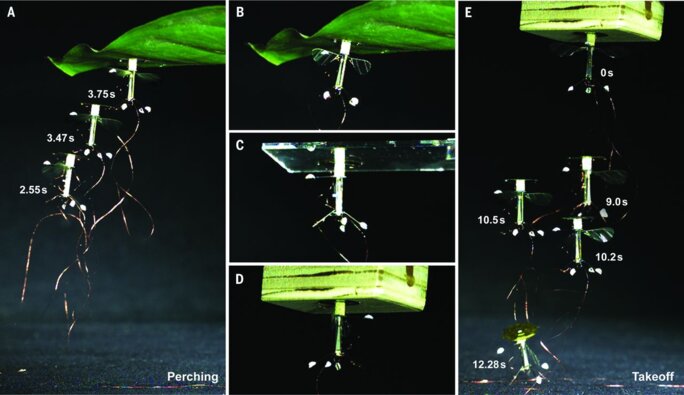

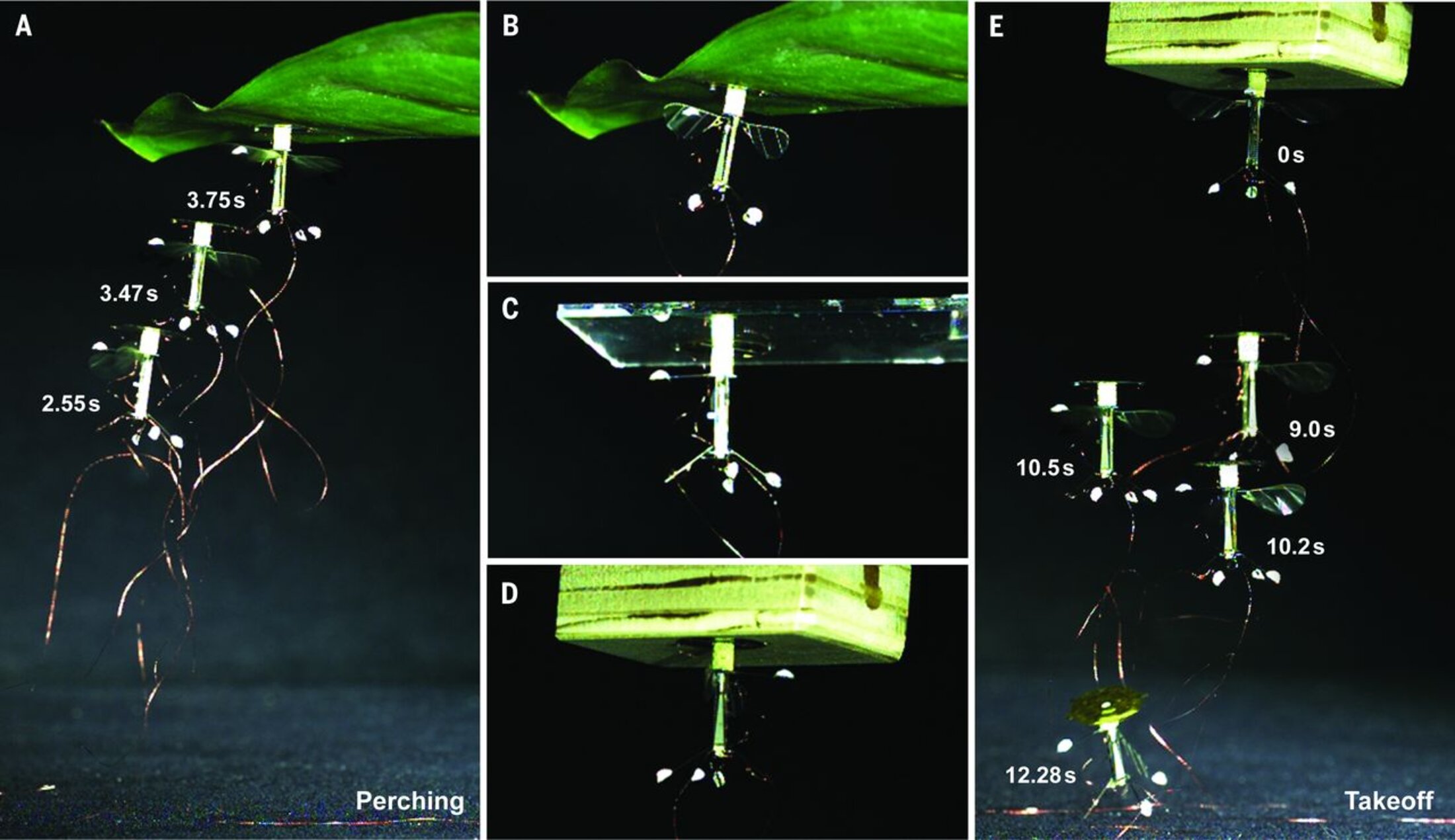

UN ROBOT-INSECTE SE COLLE À UNE FEUILLE COMME UNE MOUCHE

L’équipe de Moritz Graul, au MIT, a construit un petit robot volant qui imite un insecte. La machine se sert de fines électrodes en cuivre qui peuvent créer une charge électrostatique sur une surface telle qu’une vitre ou une feuille d’arbre.

Agrandissement : Illustration 4

Le robot peut alors adhérer à cette surface, que ce soit une vitre ou une feuille d’arbre. Le robot n’utilise alors plus que 7 microwatts, alors qu’il lui en faut 2700 lorsqu’il vole, selon une étude publiée le 19 mai dans Science.

LA TERRE, PLANÈTE URBAINE

En 2014, 54% de la population soit 3,9 milliards d’habitants, vivait dans des zones urbaines, et l’on prévoit que cette proportion atteindra 66% en 2050. Il existe aujourd’hui 28 mégalopoles de plus de 10 millions d’habitants et dans trois pays – Chine, Inde et Nigéria – le total des résidents urbains atteindra 1 milliard dans les années à venir.

Les villes provoquent des déplacements d’espèces vivantes, changent les cycles de l’eau et de la géochimie, remodèlent les paysages. Et les zones urbaines s’étendent encore plus vite qu’elles se peuplent, dévorant l’espace rural et sauvage. Pour se fournir en nourriture, en énergie et en divers matériaux, une ville exploite un espace qui peut avoir une empreinte écologique 200 fois plus importante que la ville elle-même. Du fait des émissions de CO2 qui en résultent, et de celles des villes, l’urbanisation est aujourd’hui le principal facteur qui influence le changement climatique.

La revue Science consacre un numéro spécial à l’urbanisation accélérée de la planète et montre que malgré leur coût pour l’environnement, les villes sont aussi des laboratoires du futur qui pourront, dans l’avenir, contribuer à réduire l’impact écologique de l’humanité.