Agrandissement : Illustration 1

Les rayures du zèbre sont une vieille énigme de la biologie de l’évolution : à quoi sert ce motif spectaculaire, qui semble désigner l’animal aux attaques des prédateurs ? Charles Darwin, le père de la théorie de la sélection naturelle, s’étonnait de ces rayures très voyantes, qui « n’offrent aucune protection dans les plaines ouvertes de l’Afrique du sud », et paraissent constituer un handicap dans la lutte pour la survie. Pourtant, il se pourrait que les rayures aident le zèbre à échapper aux poursuites des lions et aux piqûres de taons : telle est la surprenante hypothèse soutenue par deux chercheurs spécialisés dans la perception visuelle, Martin How, de l’université du Queensland, en Australie, et Johannes Zanker, de l’université de Londres.

Dans un article publié dans la revue Zoology, How et Zanker expliquent que les rayures constituent, paradoxalement, une forme de camouflage : certes, elles sont très visibles, d’autant qu’il y a un fort contraste entre les bandes blanches et noires qui parcourent les flancs et le dos du zèbre ; mais lorsque l’animal est en mouvement, le motif périodique peut, selon les deux chercheurs, susciter des illusions d’optique perturbantes pour l’agresseur. En somme, à défaut de se fondre dans l’environnement comme le caméléon, le zèbre se laisserait repérer mais en faussant la perception visuelle du prédateur. L’idée n’est pas nouvelle en soi : certains chercheurs ont déjà suggéré que les rayures feraient paraître le zèbre plus grand qu’il n’est, ou le rendraient moins repérable dans l’herbe, à la lumière du crépuscule, ou embrouilleraient l’observateur.

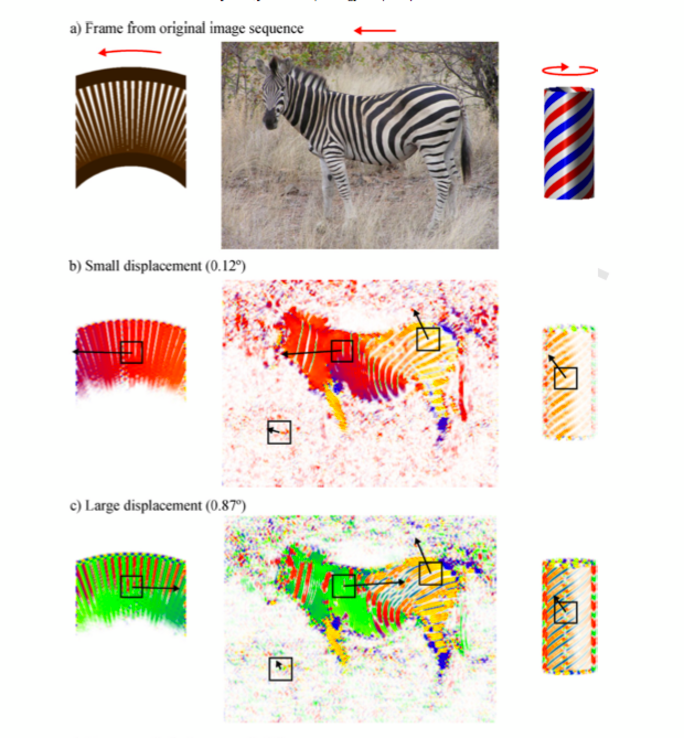

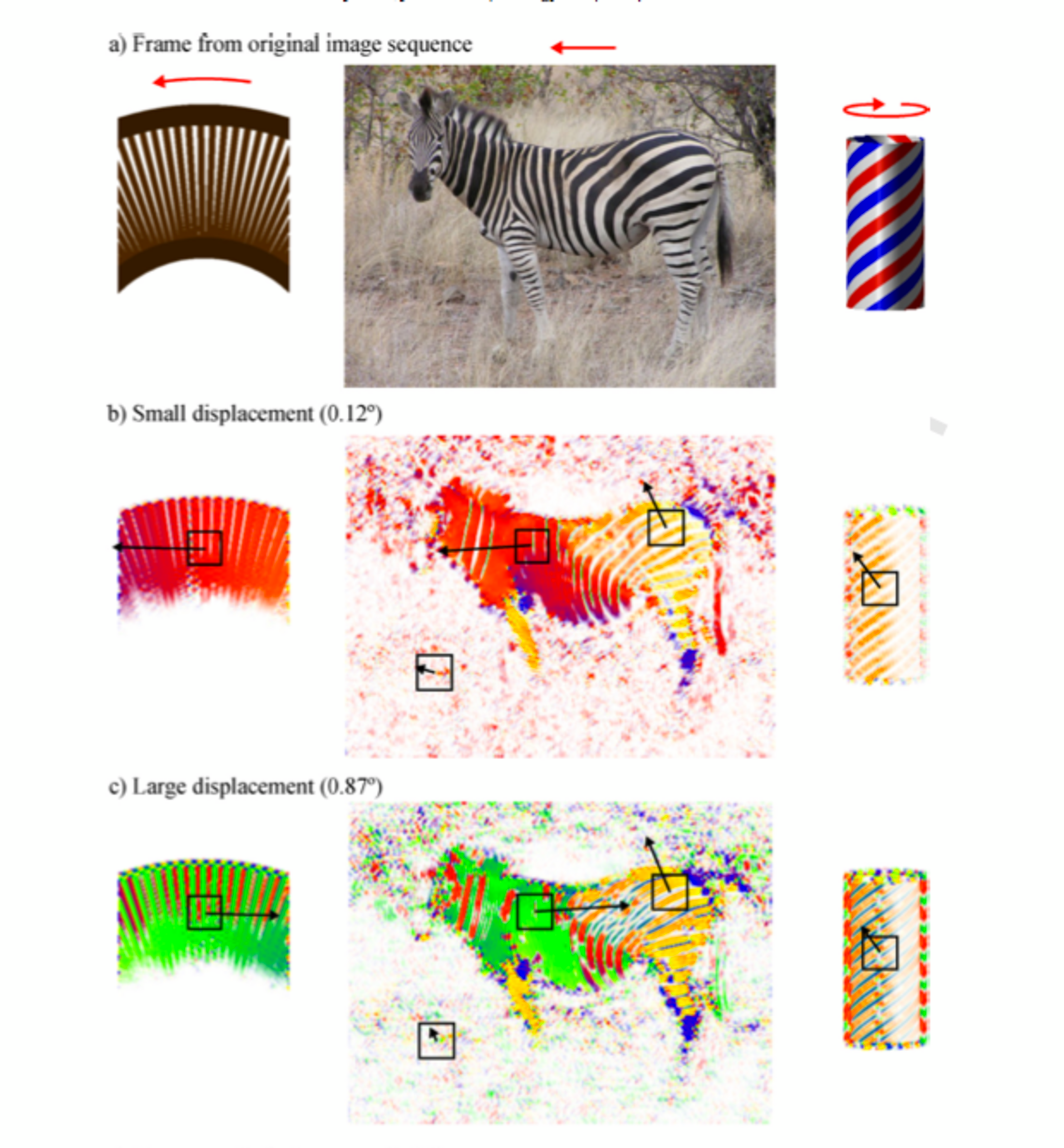

Mais à quoi seraient dus ces effets d’optique ? Selon How et Zanker, le schéma régulier des rayures noires et blanches pourrait brouiller la perception visuelle d’un prédateur par un mécanisme voisin de celui de deux illusions d’optiques bien connues des amateurs de westerns. La première de ces illusions est celle qui fait que les roues d’un chariot ou d’une diligence n’ont pas l’air de tourner à la bonne vitesse ou semblent tourner à l’envers, lorsqu’on regarde les rayons. L’illusion est due à un effet stroboscopique : la roue est photographiée au rythme de 24 images par secondes ; si elle a le temps de faire exactement un tour entre deux prises de vues, elle paraîtra immobile, parce qu’elle sera toujours photographiée dans la même position ; si elle fait un peu plus qu’un tour entre deux prises de vues, elle aura l’air de tourner dans le bon sens mais trop lentement ; et si elle fait un peu moins d’un tour, elle aura l’air de tourner à contresens.

L’autre illusion est appelée illusion de l’enseigne de coiffeur (barber-pole illusion) , référence aux enseignes qui signalaient les boutiques de coiffeur aux Etats-Unis, et qui étaient constituées d’un cylindre tournant, verticale, sur lequel des bandes blanches et rouges ou bleues étaient peintes en spirale (voir image ci-dessous). Quand le cylindre tourne, les bandes ont l’air de monter ou de descendre, alors qu’elles se déplacent en fait dans un plan horizontal. L’illusion vient de ce qu’on ne peut pas voir la totalité du cylindre à la fois.

D’après How et Zanker, lorsqu’un lion poursuit un zèbre, le pelage de l’équidé en mouvement produit une combinaison de ces deux illusions d’optique. Le défilement des bandes verticales sur les flancs du zèbre crée un effet stroboscopique analogue à la rotation des rayons de la roue de chariot, de sorte que le mouvement que croit voir le prédateur ne correspond pas au mouvement réel (le zèbre peut même donner l’impression de reculer alors qu’il avance). On peut s’étonner qu’il se produise ici un effet stroboscopique, puisque le prédateur observe le zèbre en continu, contrairement à la caméra qui filme à 24 images par secondes. C’est que la vision du prédateur n’est pas vraiment continue : pour suivre sa proie en mouvement, il doit changer la direction de son regard, par saccades, ce qui produit plus ou moins l’équivalent d’une prise de vue discontinue.

Simultanément, les rayures sur le dos du zèbre sont disposées de manière assez similaire aux bandes sur le cylindre de l’enseigne de coiffeur. Elles peuvent donner à l’observateur l’impression d’un mouvement dans une direction ascendante, formant un angle de 50 à 60° avec la direction réelle, horizontale.

Agrandissement : Illustration 2

La combinaison des deux effets empêche le prédateur de percevoir le mouvement réel de sa proie, ce que How et Zanker appellent un « camouflage de mouvement ».

Pour tester leur hypothèse, les deux chercheurs ont numérisé des photos de zèbres et ont effectué une simulation du regard du prédateur sur l’image en mouvement. Cette simulation simplifie la situation réelle, mais elle confirme que l’observation des rayures en mouvement crée des illusions d’optique. De plus, des tests effectués sur l’homme avec des motifs à rayures similaires à celles du zèbre mettent en évidence ces illusions d’optique. Certes, on n’a pas encore réussi à se mettre dans le cerveau d’un lion pour savoir ce qu’il voit exactement lorsqu’il poursuit un zèbre, mais il est plausible que sa perception visuelle soit perturbée de manière analogue à celle d’un observateur humain.

Un autre élément vient compliquer la tâche du prédateur : lorsque les zèbres sont attaqués dans la nature, ils ont tendance à se regrouper pour former un groupe resserré. Même si le lion tente de focaliser son regard sur un individu, sa perception va être brouillée par les signaux visuels produits par les mouvements des autres zèbres, signaux qui peuvent créer des illusions d’optique. Au total, pour le prédateur, la tâche devient complexe.

Les rayures du zèbre sont aussi susceptible de perturber la vision des insectes tels que les taons qui, en s’approchant du dos de l’équidé, effectuent des mouvements saccadés. Des observations confirment que les taons et autres suceurs de sang ont tendance à éviter de se poser sur des motifs rayés. Ainsi, contrairement à ce que pensait Darwin, les rayures voyantes du zèbre peuvent lui offrir une protection dans les plaines ouvertes de l’Arique du sud.