Longtemps, on a considéré la bipédie comme le propre de l’homme, la marque de son originalité, sinon la clé de sa prétendue supériorité : grâce à la station debout, notre aïeul aurait pu libérer ses mains pour pouvoir fabriquer et transporter des outils et des armes ; il serait devenu un chasseur redoutable en même temps qu’un primate socialement évolué ; il aurait pu s’affranchir de la dépendance au mode de vie arboricole de ses ancêtres primates, et partir à la conquête de la savane, puis de la planète entière…

En réalité, cette vision des choses, illustrée dans des ouvrages d’éthologie devenus des best-sellers comme Le Singe nu de Desmond Morris, n’est qu’une fable. Pour commencer, bipédie ou non, de nombreux animaux se servent d’outils et même, dans certains cas, d’armes (ainsi, au Sénégal, on a vu des chimpanzés fabriquer des « lances » avec des branches et s’en servir pour dénicher des galagos, petits primates vivant dans les creux des arbres). Il n’est donc pas nécessaire de marcher sur ses deux pieds pour être outillé et armé.

Mais surtout, la bipédie n’a pas que des avantages, loin de là. Nous lui devons toute une kyrielle de problèmes, issus du fait que nous avons hérité d’un squelette de primate qui, au départ, n’était pas adapté à la station debout. Il y a quelque 7 millions d’années, ce squelette a dû se transformer pour nous permettre de nous tenir verticaux. Mais on n’a rien sans rien. Il se pourrait même qu’en fait de supériorité, l’homme ait surtout gagné le mal de dos, l’arthrose et les fractures de fatigue…

Le problème a été récemment étudié par Bruce Latimer, spécialiste d’anatomie comparée à l’université Case Western Reserve, à Cleveland, Ohio. Ce scientifique, interviewé dans la revue Science, pose un diagnostic pessimiste sur l’état de notre squelette.

« Nous sommes partis d’un corps adapté à une posture horizontale, avec le dos parallèle au sol, et nous l’avons redressé, explique Latimer. A cette fin, nous avons dû modifier pratiquement chaque os de notre squelette, et de ce fait, les humains souffrent de nombreux maux qui n’affectent aucun autre animal. »

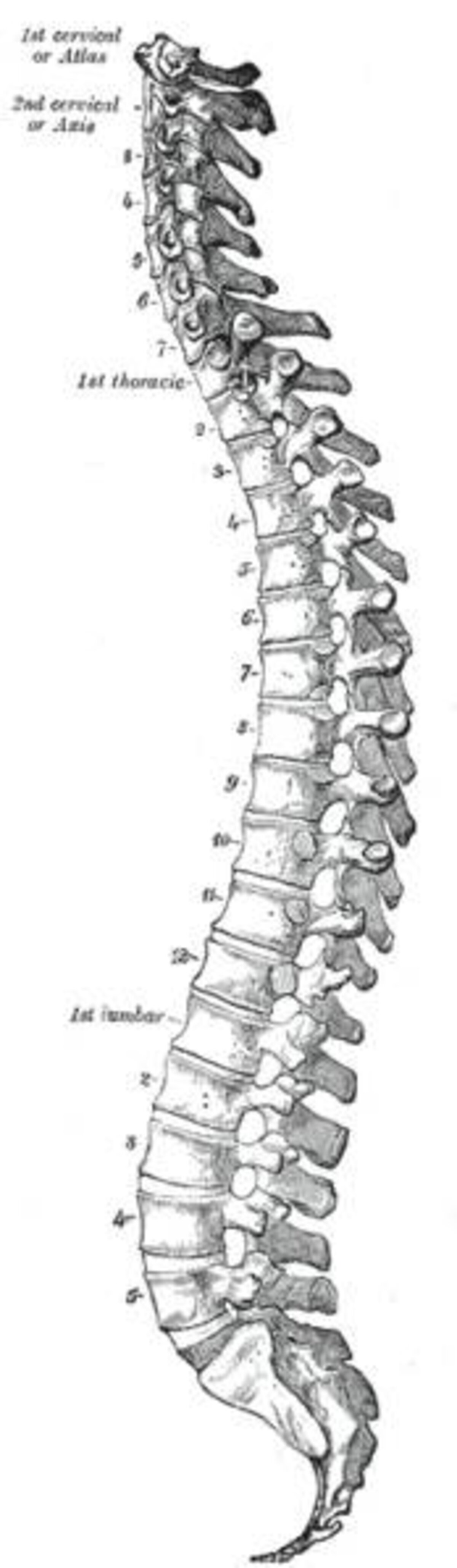

Passer d’un corps soutenu par quatre membres à un équilibre sur deux membres a imposé des contraintes nouvelles aux jambes et aux vertèbres. La bipédie a été rendue possible par toute une série d’adaptations des pieds, des genoux, des hanches, du bassin et de la colonne vertébrale. Mais ces transformations ont eu un coût : nos vertèbres sont plus fragiles, nos os souffrent d’ostéoporose, et nous sommes sujets aux luxations de la hanche ou aux douleurs au talons produites par les épines calcanéennes.

Qui plus est, tous ces maux sont aggravés par le mode de vie trop sédentaire résultant du supposé progrès que nous a permis notre soit-disant réussite évolutive…

Considérons le cas du dos. Le mal de dos a été considéré comme le mal du vingtième siècle, et il reste celui du vingt-et-unième. Rien d’étonnant : il suffit d’examiner la charpente. Chez le chien, le cheval ou même le chimpanzé, l’épine dorsale a l’allure d’une poutre avec une légère courbure, formée de vertèbres régulièrement espacées.

Notre colonne vertébrale, elle, n’a rien d’une poutre et encore moins d’une colonne. Elle est flexible, peut même se plier en arrière, elle a une forme en S, nécessaire pour garder la partie supérieure du corps centrée au-dessus des hanches, d’où il résulte une tendance à la lordose, avec un creux dans le bas du dos et un déplacement du thorax vers l’avant. Toutes ces torsions déplacent les disques intervertébraux et les abîment, et favorisent les fractures des vertèbres.

Un mal qui affecte fréquemment les athlètes ou les danseurs est la spondylolyse, une rupture qui survient généralement sur la cinquième vertèbre lombaire, et provoque des douleurs du bas du dos. Là encore, nous pouvons remercier l’évolution qui a fait de nous des bipèdes. Le chimpanzé, lui, n’a pas de spondylolyse (mais il ne danse pas non plus).

Si le dos est un gros point faible, bon nombre de nos os ont une fragilité potentielle. En particulier, le fait de nous tenir sur deux pieds a entraîné un développement des articulations du genou et de la hanche. Ces articulations, de même que les vertèbres, ont évolué de manière à s’agrandir, mais pas n’importe comment : la part spongieuse de l’os, à l’intérieur, a proportionnellement augmenté tandis que la couche externe, dure, s’est amincie. Bref, nos os sont globalement moins denses que ceux du chimpanzé.

Et ça ne s’arrange pas avec l’âge : en vieillissant, les hommes perdent de la masse osseuse, d’où une augmentation de la fréquence des fractures spontanées. Les grands singes perdent également de la masse osseuse, mais pas au point d’être affectés par les fractures. Il faut dire aussi qu’ils vivent moins longtemps que nous, ne bénéficiant pas des progrès de la médecine…

Alors, tout compte fait, la bipédie était-elle un bon choix ? L’objectivité impose de signaler une situation dans laquelle les inconvénients de la station debout se sont peut-être retournés en avantages : il s’agit de l’accouchement. La forme du bassin du bipède humain rend la naissance beaucoup plus difficile dans notre espèce que chez les autres primates.

Chez le bipède humain, le passage pelvien, autrement dit le trou par lequel passe le bébé à la naissance, est trop étroit. C’est pour cela que l’accouchement est douloureux et beaucoup moins aisé que chez les grands singes. La tête du bébé est légèrement trop grosse pour passer sans encombre. En fait, le crâne du bébé doit se mettre en diagonale pour emprunter le passage pelvien.

Ce n’est pas tout : si le bébé humain naissait au même stade de développement que le bébé chimpanzé, sa tête serait carrément trop grosse et l’accouchement serait impossible. Autrement dit, la possibilité de la naissance humaine a été subordonnée à un développement ralenti du petit d’homme. Il en résulte que nos enfants naissent avec un cerveau encore inachevé, qui n’a que le quart de sa taille définitive.

La croissance cérébrale se poursuit à un rythme rapide chez le nouveau-né, alors qu’il n’est plus isolé dans sa bulle utérine, mais déjà entouré de ses parents et de ses proches. Le cerveau achève donc son développement alors que le bébé est déjà immergé dans la vie sociale. Cette circonstance particulière, conséquence indirecte de la bipédie, pourrait être l’une des explications du développement exceptionnel du cerveau humain, et des aptitudes sociales de notre espèce.

De sorte que la bipédie, avec tous ses inconvénients, mais aussi ses conséquences inattendues, pourrait bien être, tout compte fait, le propre de l’homme…