Agrandissement : Illustration 1

Utiliser les nouvelles techniques d’imagerie cérébrale pour comprendre comment agissent les substances hallucinogènes : c’est le projet original de l’équipe de Robin Carhart-Harris, chercheur à l’unité de neuropsychopharmacologie du Collège Impérial de Londres.Carhart-Harris et ses collègues ont enrôlé une quinzaine de volontaires des deux sexes, en bonne santé et âgés d’une trentaine d’années. Les sujets ont accepté d’absorber de la psilocybine, alcaloïde contenu dans les champignons hallucinogènes du genre psilocybe, tandis que leur cerveau était scanné à l’aide d’une technique d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle.

Ce procédé sans danger permet de visualiser, presqu’en direct, l’activité des différentes zones du cerveau, qui se manifeste par les variations de la quantité d’oxygène transporté par le sang. Ces variations modifient les propriétés magnétiques de l’hémoglobine. Il en résulte un signal à partir duquel il est possible de cartographier l’activité du cerveau correspondant à un intervalle de temps de quelques secondes. L’examen dure, en général, entre vingt minutes et une heure, permettant de réaliser toute une série de cartes qui donnent un film de l’activité du cerveau pendant la période où le sujet est scanné.

C’est cette technique sophistiquée que Carhart-Harris a mise au service de l’étude du mode d’action des substances hallucinogènes, ou «psychédéliques». Forgé dans les années 1950 par le psychiatre britannique Humphry Osmond, le terme psychédélique - du grec psychè, âme et delein, apparaître, se montrer – signifie «révélateur de l’âme».

Osmond a inventé le mot lors d’un échange avec l’écrivain Aldous Huxley, l’auteur du Meilleur des Mondes. Huxley avait demandé à Osmond de l’aider à expérimenter les effets de la mescaline, alcaloïde assez voisin de la psilocybine, et que l’on extrait du peyotl (Lophophora williamsii), un cactus connu des Amérindiens depuis des milliers d’années. Les champignons du genre psilocybe sont aussi consommés à des fins rituelles depuis la nuit des temps par les Indiens d’Amérique du sud. Notamment l’espèce Psilocybe mexicana, historiquement utilisée au Mexique.

Agrandissement : Illustration 2

Malgré l’ancienneté de ces pratiques, le fonctionnement du cerveau sous l’influence des substances hallucinogènes reste mal connu. Ces substances ont été redécouvertes par les Occidentaux à la fin du dix-neuvième siècle et dans la première moitié du vingtième, en rapport avec les progrès de la chimie. La mescaline a été isolée en 1894 et synthétisée en 1919 par l’Autrichien Ernst Späth. En 1938, le chimiste suisse Albert Hoffmann a synthétisé, à partir de l’ergot de seigle, le LSD, hallucinogène très puissant, popularisé à la fin des années 1950 par Timothy Leary, l’une des figures du mouvement psychédélique.

Agrandissement : Illustration 3

Plus tôt, le Français Roger Heim (1900-1979), mycologue et professeur au Muséum national d’histoire naturelle, s’est initié aux champignons hallucinogènes lors d’un séjour au Mexique où il a rencontré des indiens Mazatèques. En 1958, Hoffmann a isolé la psilocybine à partir d’échantillons cultivés par Heim, qui a décrit les effets de la molécule, après l’avoir expérimentée personnellement : distorsion de la perception du temps, de l’espace, du moi, dissociation des sens.

L’expérience d’Aldous Huxley a eu lieu à la même époque. Dans Les portes de la perception, paru en 1954, Huxley décrit l’état de conscience modifiée qu’il a connu sous l’effet de la mescaline. Les «portes de la perception» sont une référence à une formule du poète romantique William Blake (1757-1827) : «Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie».

Selon Huxley, la mescaline élargit le champ de l’expérience consciente. Huxley compare le cerveau conscient à une sorte de filtre, ou de valve, une soupape de réduction (reducing valve) qui limite le champ de la conscience, évitant au moi de se perdre dans l’immensité du réel. En somme, ce serait au prix d’une réduction de la conscience que le moi conserve la maîtrise de son environnement.

Dans la lignée des expériences d’Aldous Huxley ou, de ce côté-ci de la Manche, de Henri Michaux (qui a testé aussi bien la mescaline que la psilocybine et le LSD), le psychédélisme s’est développé en Europe et aux Etats-Unis. ce mouvement de contre-culture a fait des drogues hallucinogènes le carburant du voyage mental aux limites de la conscience.

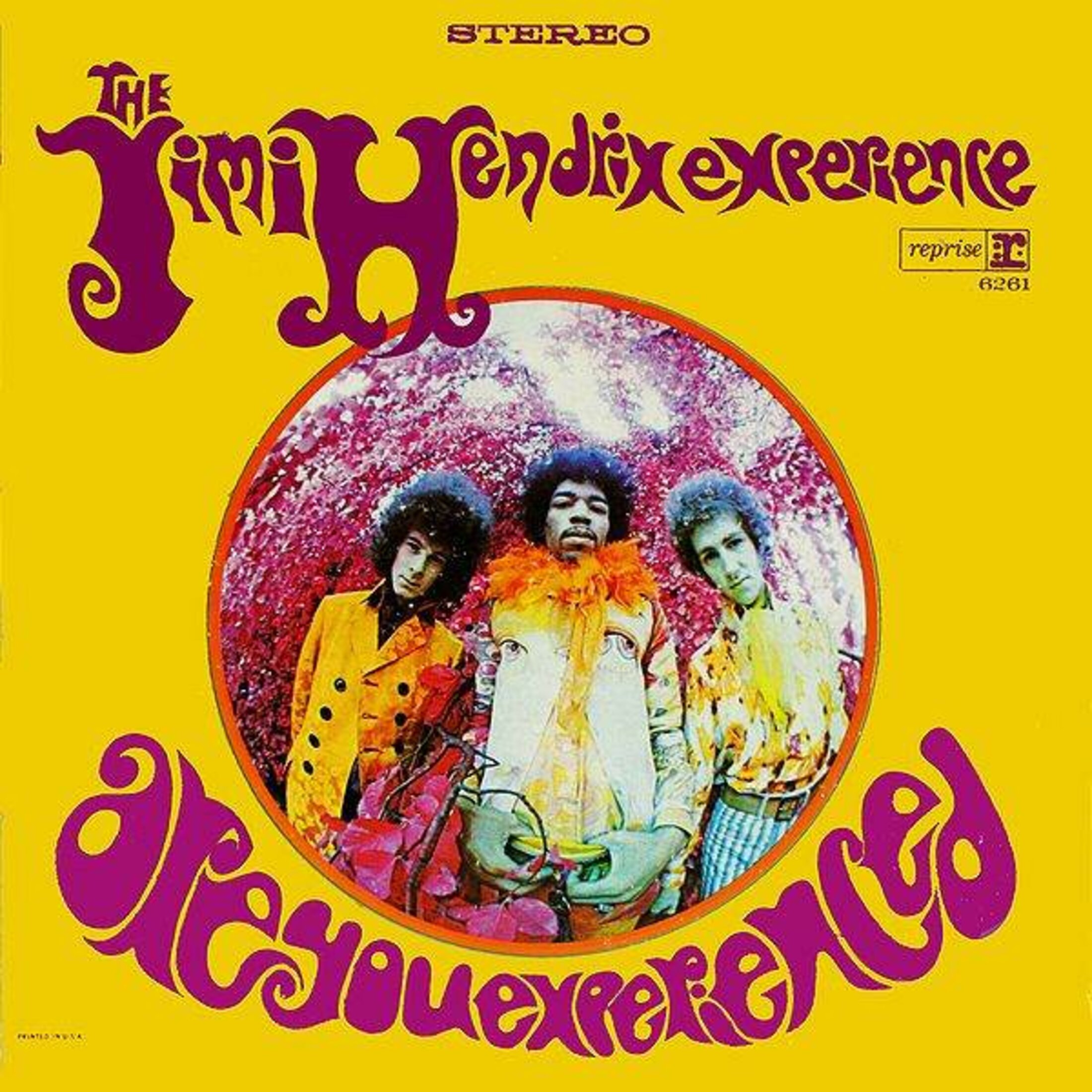

Marqué par l’usage du LSD, de la mescaline et de la psilocybine, le psychédélisme a influencé la littérature, le cinéma et surtout la musique rock à travers des artistes comme les Doors, Grateful Dead, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix… (on peut écouter ici l’inoubliable Celebration of the Lizard des Doors).

L’exploration psychédélique des états-limite du cerveau à l’aide des substances ne s’est pas toujours bien passée: nombreux sont les voyageurs de la conscience qui ont eu du mal à revenir d’un bad trip, ou n’en sont jamais revenus. De plus, ces expériences subjectives, parfois exceptionnellement fortes, n’ont guère apporté d’informations sur les mécanismes d’action précis des hallucinogènes. Les données scientifiques sur la manière dont les circuits neuronaux sont affectés par ces substances sont encore très limitées.

D’où l’intérêt des recherches menées par l’équipe de Robin Carhart-Harris. Les chercheurs londoniens viennent de publier deux études qui confirment certaines intuitions des pionniers du psychédélisme, tout en apportant des éléments nouveaux que la seule description subjective du voyage intérieur ne pouvait suffire à appréhender.

Dans la première étude, publiée le 23 janvier dans Pnas, la revue de l’Académie des sciences des Etats-Unis, Carhart-Harris et ses collègues mettent en évidence un phénomène qu’on n’avait pas observé jusqu’ici : la psilocybine fait diminuer l’activité de certaines zones importantes du cerveau. On pensait au contraire que les substances hallucinogènes provoquaient une hyper-stimulation du cerveau.

Les images produites par Carhart-Harris font au contraire apparaître une baisse du flux sanguin cérébral dans les régions associatives du cortex. Cette baisse d’activité est très nette dans le cortex médial préfrontal et le cortex cingulaire postérieur. Il s’agit de deux centres très importants dans la conscience, la sensation du moi et la prise de décision.

Tout se passe donc comme si les structures du cerveau qui jouent un r-ôle-clé dans l’organisation du moi étaient «endormies» par la psilocybine. Les chercheurs ont d’ailleurs constaté que les impressions subjectives de type hallucinogène étaient d’autant plus fortes que le flux sanguin était bas dans ces structures cérébrales.

Ainsi, plus la baisse d’activité cérébrale est prononcée, plus les sujets expriment des sensations telles que : «J’ai vu mon environnement changer de manière inhabituelle», «J’ai vu des figures géométriques», «J’ai éprouvé des sensations corporelles inhabituelles », «Les objets avaient l’air bizarres», etc. En résumé, quand le moi s’assoupit, des choses étranges se manifestent.

Ces résultats vont en partie dans le sens de l’intuition d’Aldous Huxley selon laquelle le cerveau conscient filtre le réel et exerce une contrainte sur la preception. Mais ils apportent une information supplémentaire, suggérant que le moi et le sentiment de sa propre conscience sont articulés sur certaines structures cérébrales.

Dans la deuxième étude, parue dans le British Journal of Psychiatry du 26 janvier, Carhart-Harris et ses collègues essaient de déceler la manière dont la drogue agit sur la mémoire et les souvenirs. Cettefois, les volontaires ont reçu l’instruction de sélectionner un certain nombre de souvenirs, à l’avance, en les désignant par une phrase. Cette phrase devait être évocatrice pour le sujet, mais n’avait pas forcément de sens pour une autre personne, le but du jeu étant que ces souvenirs puissent être sollicités par l’expérimentateur sans que le sujet risque de se sentir gêné par une allusion trop personnelle.

Afin d’éviter le risque de bad trip, les chercheurs ont demandé à leur sujet de ne choisir que des souvenirs positifs, agréables, et d’exclure les souvenirs déplaisants ou traumatiques. Cette démarche limite un peu la portée de l’expérience, car les grands trips à la mescaline ou au LSD racontés dans la littérature relatent souvent des expériences traumatisantes. Mais Carhart-Harris et ses collègues ne voulaient pas exposer leurs sujets à un voyage douloureux aux conséquences imprévisibles.

Agrandissement : Illustration 5

Dans ce cadre expérimental bien délimité, il est apparu que les sujets sous psilocybine avaient davantage le sentiment de revivre leurs expériences passées, et ressentaient des souvenirs plus vivaces, que lorsqu’ils n’avaient pas pris le produit. Cet effet étant corrélé à une plus grande activité des aires sensorielles du cerveau, détectée par l’imagerie fonctionnelle. Simultanément, l’activité du cortex préfrontal diminue, comme dans l’étude précédente.

L’ensemble des résultats va dans le sens de l’hypothèse que les drogues psychédéliques ont un effet désinhibiteur qui facilite l’accès du sujet à ses souvenirs autobiographiques. Les deux études apparaissent ainsi complémentaires : en simplifiant, la psilocybine peut permettre à un sujet d’abaisser ses défenses pour accéder à sa mémoire intime. Ce qui pourrait conduire à des usagesintéressants en psychothérapie, notamment pour des sujets déprimés.

Ces recherches hallucinantes n’en sont cependant qu’à leur début, et les résultats demandent à être confirmés. En particulier ceux de la première étude, qui s’opposent à des observations réalisées par d’autres chercheurs, qui suggéraient plutôt une sur-stimulation du cerveau. Cependant, les techniques utiliusées étant différentes, et jouant sur des temps d’observation différents, il n’y a pas forcément de contradiction. De nouveaux résultats permettront bientôt de nettoyer un peu mieux les portes de la perception.