Agrandissement : Illustration 1

Venise s’enfonce, mais comment la sauver ? Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs italiens fournit un outil pour mieux comprendre le mouvement de subsidence complexe qui affecte le sol de la Cité des Doges. En utilisant une série de mesures satellites, les chercheurs ont pu cartographier de manière détaillée la subsidence de Venise. Ils ont aussi différencié les mouvements causés par des actions humaines de ceux qui résultent de l’affaissement naturel du sol marécageux de la lagune.

Luigi Tosi, de l’Institut des sciences marines de Venise, et ses collègues ont utilisé les mesures des satellites ERS et Envisat sur la période 1992-2010, ainsi que celles de TerraSAR-X et Cosmo-Skymed sur la période 2008-2011. Les mesures sur la première période, la plus longue, ont permis de quantifier les mouvements à long terme, c’est-à-dire la composante due au processus naturel d’affaissement du sol. Les mesures de la deuxième période permettent, eux, de détecter les mouvements provoqués par l’activité humaine. En combinant les deux ensembles de données, les chercheurs ont donc pu différencier la subsidence naturelle des effets anthropogéniques.

Au cours du XXème siècle, la ville s’est enfoncée d’à peu près 25 centimètres, dont 15 sont principalement dus au pompages d’eaux sous-terraines qui a provoqué l’affaissement du sol. Le pompage a cessé, mais Venise continue de s’enfoncer dans les eaux de sa lagune malgré les efforts déployés depuis de longues années pour la stabiliser.

D’après les chercheurs italiens, le centre historique de Venise s’enfonce en moyenne de 0,8 à 1 millimètre par an. En moyenne, le processus naturel se traduit par un affaissement d’à peu près 0,9 mm par an, mais avec des variations locales. Les effets artificiels provoquent des mouvements qui vont d’une hausse de 10 mm à un abaissement de 2 mm par an.

Agrandissement : Illustration 2

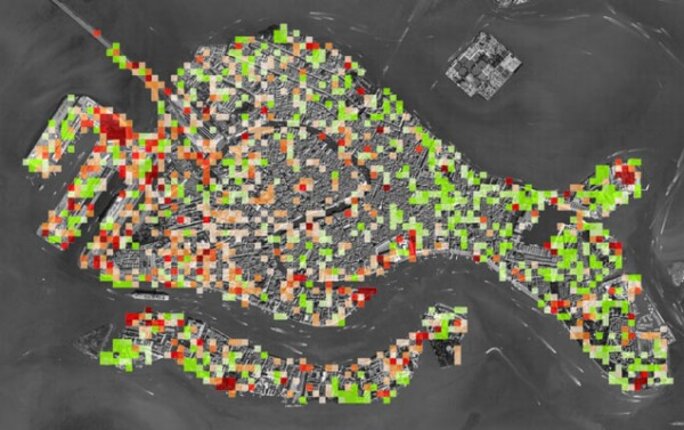

Tosi et ses collègues ont réalisé une carte qui montre ces mouvements locaux à une échelle de 50 mètres (voir ci-dessus). Le centre historique de Venise n’émerge que de 90 centimètres du niveau moyen de la mer, et il est construit d’une manière hétérogène. Les parties les plus anciennes, antérieures au XVIème siècle, ont été construites sur des îlots sableux consolidés. Ces zones sont celles qui s’enfoncent le plus lentement, et certaines d’entre elles sont stables. En revanche, la partie qui a été construite ensuite a été construite en remplissant des canaux ou des zones peu profondes de la lagune, et elle est plus instable.

L’affaissement naturel est dû à des phénomènes géologiques, dus à la nature du sous-sol, et il varie localement, atteignant jusqu’à 3 mm par an dans certaines zones. Les effets dus à l’homme sont eux aussi hétérogènes. Pendant le XXème siècle, la principale cause humaine de subsidence a été le pompage des eaux du sous-sol dans la zone industrielle autour de la ville. Ce pompage a cessé il y a quelques décennies. Actuellement, ce sont principalement les activités de restauration destinées à préserver certains monuments qui provoquent l’enfoncement de certaines zones. Mais il s’agit de mouvements à une échelle très locale pendant des périodes limitées, et qui peuvent atteindre 10 mm par an.

Par ailleurs, comme les zones qui s’enfoncent sont concentrées autour des principaux canaux, les ondes induites par le trafic de bateaux contribuent à fragiliser les rives des canaux et les fondations des bâtiments.

Les efforts pour sauver Venise se heurtent à la fois à l’instabilité du sol sur lequel est construite la ville et à l’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique. D’ici 2100, la hausse du niveau de la mer qui pourrait atteindre 53 centimètres. Dans ces conditions, les fortes marées, dépassant 110 cm (« acqua alta » ou « hautes eaux »), qui provoquent l’inondation du centre historique, vont devenir beaucoup plus fréquentes. Elles se produisent actuellement 4 fois par ans, mais pourraient survenir entre 20 et 250 fois par an. Pour protéger la cité, un coûteux projet européen, MOSE, a été lancé en 2003, consistant à construire des rangées de vannes mobiles qui isoleront la lagune de la mer Adriatique au moment des pics de marées.