Pour s’orienter sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres, les oiseaux migrateurs se servent d’organes sensoriels équivalents à une boussole, localisés dans leur bec, selon une recherche réalisée par l’équipe d’Henrik Mouritsen, de l’université d’Oldenburg, en Allemagne.

Le sens de la navigation des oiseaux migrateurs est encore mystérieux. Il s’appuie sur plusieurs types d’indices, notamment visuels et olfactifs. Mais on sait aussi que les oiseaux migrateurs nocturnes sont capables de déterminer leur position en l’absence de repères visuels, et divers travaux ont montré qu’ils recourent à une boussole naturelle. Le bec des oiseaux contient beaucoup de fer. D’où l’hypothèse qu’une partie de ce fer pourrait fournir la base de capteurs permettant aux oiseaux de repérer la direction du pôle magnétique et de détecter les variations du champ magnétique terrestre (ce qui fournirait une information cartographique à l’échelle des grandes distances).

Mais le fonctionnement précis comme l’anatomie de ce système, équivalent biologique d’un système de navigation comportant à la fois une boussole et une carte, sont mal connus. En 2012, une équipe internationale a identifié, chez la truite arc-en-ciel, des organes magnétorécepteurs situés dans l’épithélium olfactif. Il s’agit de celules particulières contenant des cristaux de magnétite, qui permettraient aux truites de détecter à la fois la direction du nord magnétique et les variations locales du champ magnétique terrestre. Ces capteurs aideraient la truite arc-en-ciel a effectuer le parcours de plusieurs centaines de kilomètres qui lui permet de retourner sur son lieu de naissance en eau douce pour frayer, après avoir séjourné deux ou trois ans dans la mer (voir Samedi-sciences du 14 juillet 2012).

On n’a pas encore fait de découverte équivalente chez les oiseaux. Mais les travaux de Mouritsen mettent en avant l’importance du bec et de sa connexion au cerveau. Cette connexion est assurée par le nerf trijumeau. L’hypothèse de Mouritsen est que des organes magnétorécepteurs situés dans le bec transmettent leurs informations au cerveau via ce nerf trijumeau

Une expérience réalisée par l’équipe de Mouritsen en 2009 a cependant semblé démontrer le contraire : les chercheurs ont sectionné le nerf trijumeau chez des rouge-gorges familiers (Erithacus rubecula) ; or, cette intervention n’a pas semblé perturber la capacité des oiseaux à utiliser leur compas magnétique pour s’orienter.

Ce résultat a donné consistance à une hypothèse alternative, selon laquelle les capteurs magnétiques se trouvaient plutôt dans l’œil et reposaient sur une réaction chimique. Mais Mouritsen n’a pas abandonné l’idée que le bec était important, et a décidé de tenter un nouveau test, cette fois sur la rousserole effarvate (Acrocephalus scirpaceus), un petit passereau qui vit en Europe, notamment en Russie.

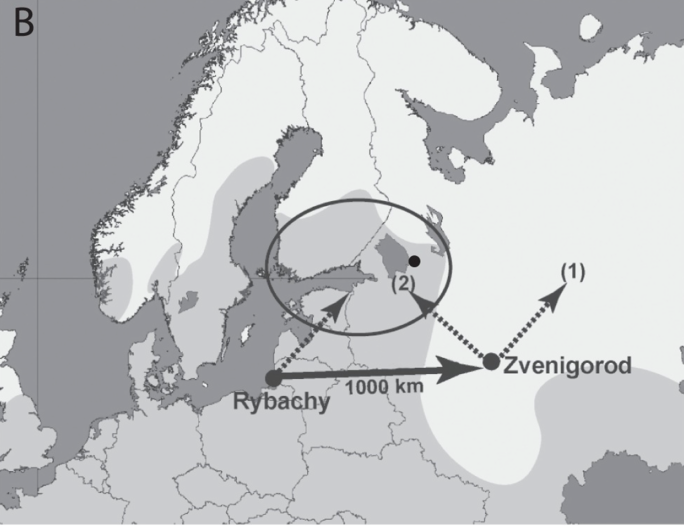

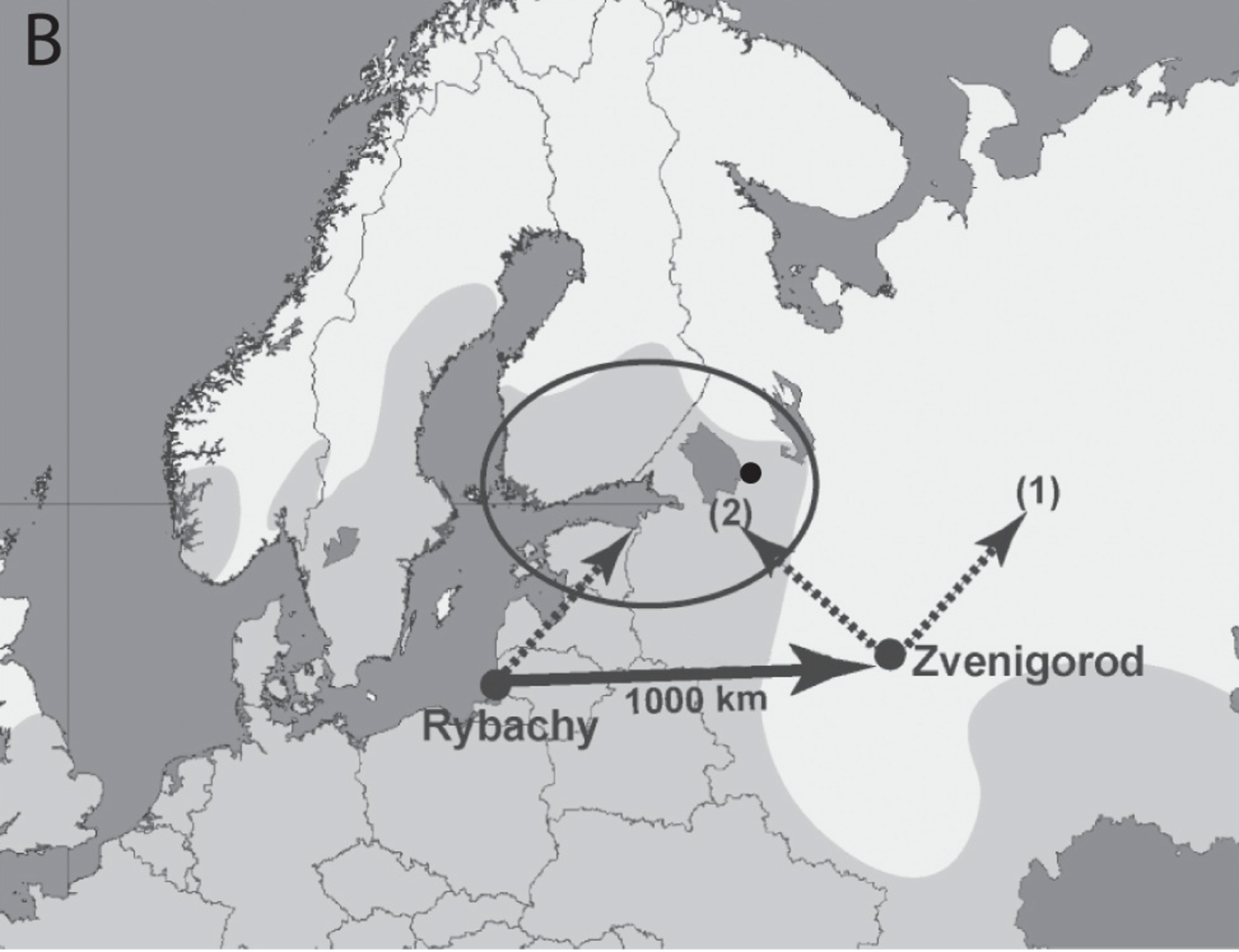

Mouritsen et ses collègues ont capturé 57 rousseroles effarvates à Rybachy au cours de leur migration de printemps, dans la région de Kaliningrad, en Russie. Des études antérieures avaient montré que les rousseroles qui passaient par Rybachy allaient se reproduire à quelque 1000 kilomètres au nord-est, dans les pays baltes et en Finlande.

Agrandissement : Illustration 2

Comme avec les rouge-gorges, les chercheurs ont sectionné le nerf trijumeau de la moitié des oiseaux, et on laissé les autres intacts. Mais ils ont aussi transféré les rousseroles à Zvenigorod, située à 1000 kilomètres vers l’est. Zvenigorod se trouve plus à l’est que tous les sites de reproductions connus des rousseroles. Une fois arrivées là, les rousseroles ont eu la possibilité de voir la lumière, de connaître la durée du jour et de percevoir les odeurs locales, bref de se rendre compte des caractéristiques de l’endroit.

Les rousseroles ont été placées dans des cages spéciales en forme d'entonnoir, appelées "Emlen funnels" (entonnoirs de Emlen), qui permettent de voir dans quelle direction les oiseaux partiraient si on les lâchait (en effet, les oiseaux migrateurs ont tellement hâte de partir qu'ils se mettent en position avant même de décoller). Les chercheurs ont constaté que ceux qui avaient le nerf coupé s'orientaient vers le nord-est, exactement comme s’ils avaient encore été à Rybachy (direction (1) sur l'image). Autrement dit, ils n’ont pas pris en compte le fait qu’ils avaient été déplacés. A l’opposé, les oiseaux qui n’avaient pas été opérés ont corrigé leur direction, et se sont orientés vers l’ouest (direction (2) sur l'image).

L’expérience démontre donc que la connexion bec-cerveau donne à l’oiseau une information cartographique. Il faut souligner qu’il ne s’agit pas seulement d’une indication équivalente à celle d’une boussole : la correction réalisée par les rousseroles suppose qu’elles ont détecté la variation du champ magnétique terrestre sur la distance de 1000 kilomètres d’est en ouest qui sépare Rybachy de Zvenigorod. Autrement dit, elles percevraient, non seulement la direction du pôle magnétique, mais les variations du champ terrestre en fonction de la longitude.

La manière dont fonctionne ce système de compas et de cartographie magnétique est en grande partie non élucidée. Mouritsen et ses collègues suppose que les variations du champ terrestre selon la longitude sont utilisées par les oiseaux sur les longues distances, de l’ordre du millier de kilomètres, mais non sur de petites distances. Une expérience analogue à celle des Mouritsen a montré que des pigeons bvoyageurs retrouvaient leur chemin après avoir eu le nerf trijumeau sectionné. Mais ils avaient été déplacés seulement de 50 kilomètres. A cette échelle de distances, il se peut que les pigeons se servent davantage des indices visuels et des odeurs pour s’orienter. De plus, les variations du champ terrestre sur de petites distances ne sont pas un indice très fiable. Le champ connaît des fluctuations diurnes dont l’amplitude peut être comparable aux différences entre deux points peu éloignées l’un de l’autre, de sorte que l’information cartographique qu’on peut tirer du champ magnétique sur de petites distances est très bruitée.

A l’inverse, lorsque les oiseaux parcourent de grandes distances, les variations locales du champ magnétiques deviennent importantes comparées aux fluctuations diurnes. Elles pourraient donc fournir aux oiseaux une information exploitable. Mais l’affaire est complexe, car les variations des paramètres magnétiques sont irrégulières à l’échelle de la planète. En théorie, il existe plusieurs procédés pour construire une carte régionale à partir des paramètres géomagnétiques, mais aucun de ces procédés ne s’applique à la planète entière.

Ainsi, l’intensité du champ magnétique terrestre varie fortement entre Rybachy et Zevnigorod, qui sont à peu près à la même latitude mais distantes d’un millier de kilomètres. Les rousseroles peuvent donc se servir de l’iontensité comme d’un indicateur de longitude. Mais ce procédé ne marcherait pas plus au sud, en Europe occidentale, car dans cette région l’intensité du champ varie très peu lorsqu’on effectue un déplacement est-ouest à latitude constante.

En résumé, les oiseaux doivent disposer de plusieurs procédés pour construire des cartes à partir des paramètres géomagnétiques, et sélectionner le procédé dont ils ont besoin selon la région où ils se trouvent. On peut imaginer que chaque population de migrateurs se construit une carte adéquate pour le parcours qu’elle effectue régulièrement.

La navigation des oiseaux migrateurs suppose donc nettement plus qu’une sensibilité magnétique : les oiseaux doivent être capables d’intégrer des informations géomagnétiques et de les exploiter pour s’orienter, et les différents individus d’un même groupe doivent s’accorder entre eux. Un fait apparemment simple, la migration des oiseaux, recouvre un univers de complexité que les chercheurs commencent tout juste à découvrir.