Agrandissement : Illustration 1

A- La politique de la ville : genèse (crise du logement et appel de l'Abbé Pierre)

Le partenariat entre les bailleurs et les pouvoirs publics en matière de prévention de la délinquance s’inscrit dans le cadre de la « politique de la ville » (PDV ci-après).

La PDV désigne « un ensemble d’actions de l’Etat et des collectivités locales en France visant à revaloriser certains quartiers sensibles ou prioritaires afin de réduire les inégalités sociales entre les territoires. » La PDV prend plusieurs formes comme des facilités en matière d’implantation commerciale (zonage, exonérations fiscales, etc.) ou encore la mise à disposition par Bercy de crédits supplémentaires visant à renforcer l’action des institutions publiques présentes sur place (préfectures, collectivités territoriales, police, etc.).

A l’origine, on retrouve une profonde crise du logement qui a traversé la France dans les années 1950 dans le contexte de la guerre en Algérie.

D’importants flux de déplacés arrivent en France au moment même et le marché du logement, fortement perturbé au sortir de la seconde guerre mondiale, n’est pas adapté pour les accueillir. En 1960, environ 100 000 personnes se retrouvent contraintes d’habiter dans des bidonvilles, dont une grande majorité d’algériens. En 1954, l’Abbé Pierre lance un appel qui contribuera à la création de la première « cité d’urgence » à Noisy-le-Grand. Ce dispositif sera par la suite étendu à l’ensemble du territoire national.

En 1956, l’Etat fonde la société nationale de construction de logements pour les travailleurs algériens (SONACOTRAL) qui s’appelle aujourd’hui Adoma, filiale du groupe CDC Habitat. Adoma est le premier opérateur de l’accueil des demandeurs d’asile et premier bailleur national de logements très sociaux en termes de volume.

La création de la SONACOTRAL s’inscrit dans une volonté de l’exécutif de mettre fin à la crise des bidonvilles. En 1961, ce dernier fonde la SOGIMA qui deviendra par la suite SNI, groupe SNI puis CDC Habitat. La SOGIMA est dans un premier temps le bailleur de référence du ministère des armées avant d’étendre son champ d’intervention à l’ensemble des administrations à partir de 1968.

B- La politique de la ville : première vague (plan de politique de la ville de 1970)

Le premier « plan de politique de la ville » est initié en 1970 avec la loi dite « Vivien » du 10 juillet qui étend le dispositif expérimental des « cités de transit » à l’ensemble du territoire.

En 1972, une circulaire définit le cahier des charges : des constructions en dur qui seront affectées pour une durée limitée à une fonction de transit avant d’être reprises en charge par les organismes HLM. La SOGIMA assure la maintenance et la construction des cités de transit.

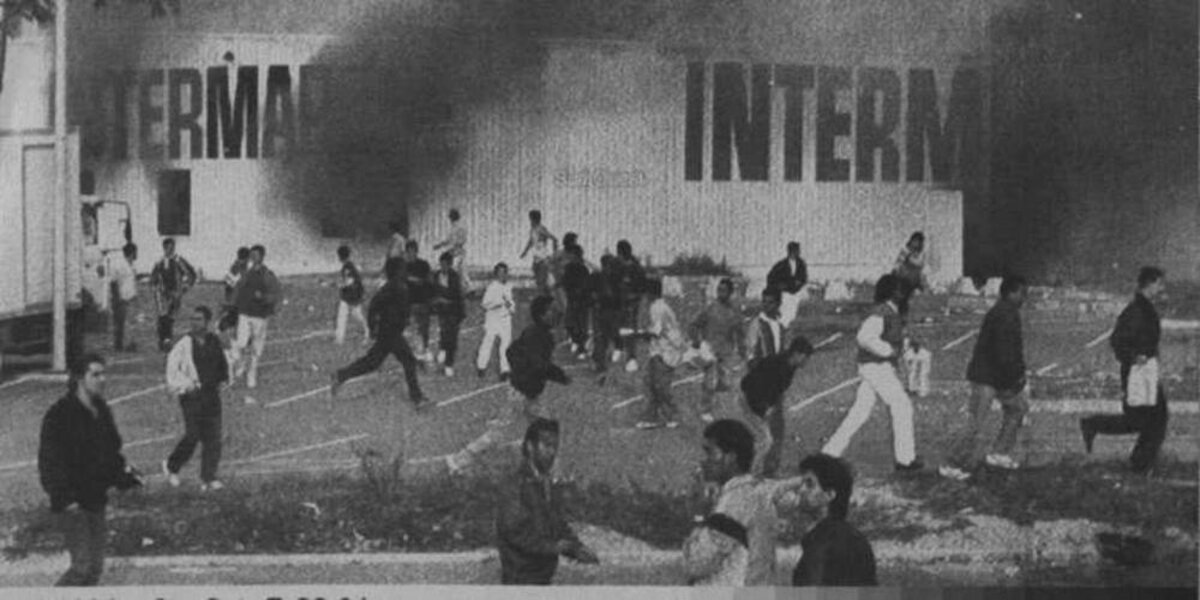

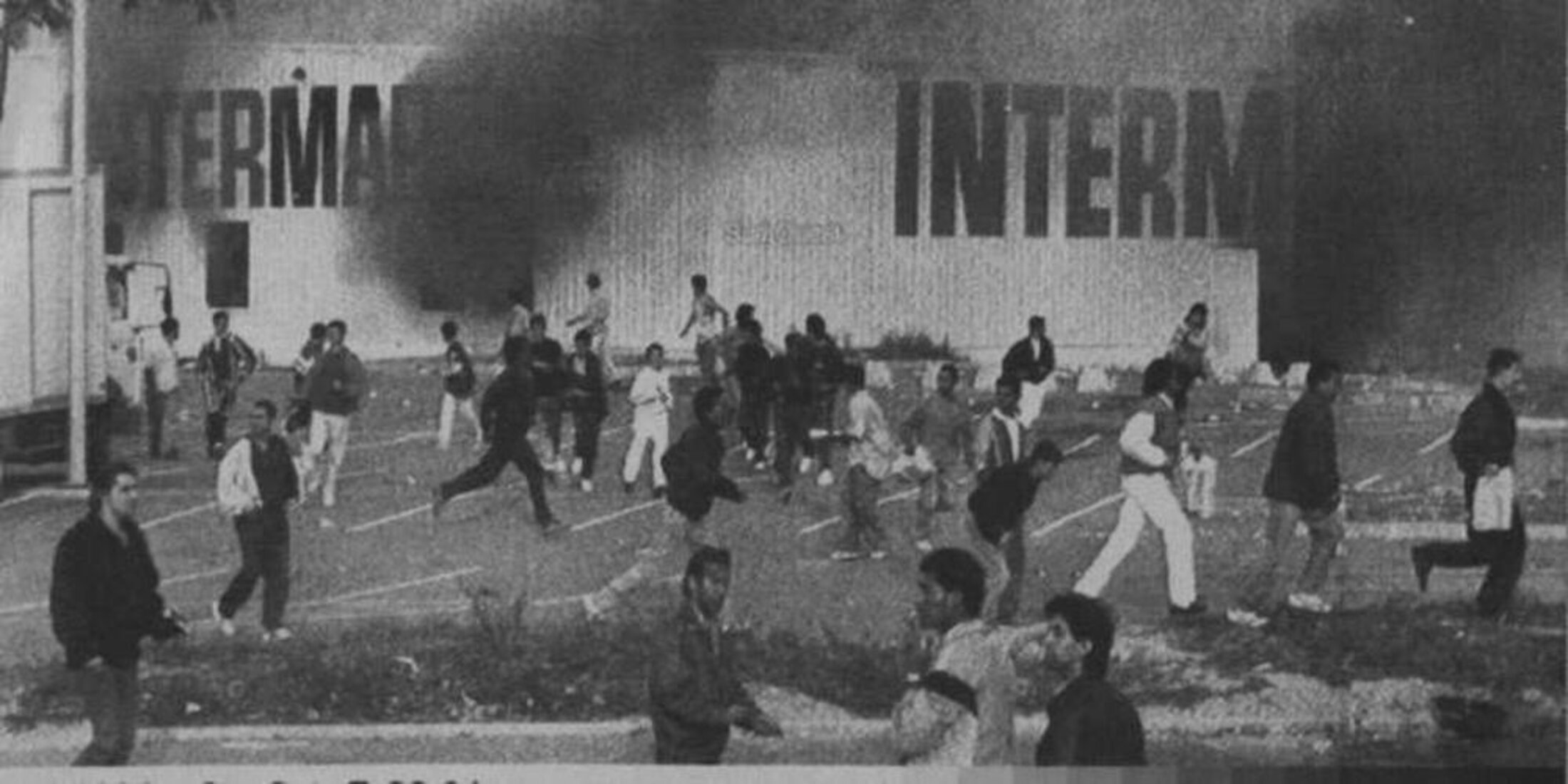

Rapidement, les « cités » vont entrer dans la culture populaire et marquer les débats publics à partir du début des années 1980. Plusieurs émeutes, largement reprises par les médias audiovisuels à l’époque, auront lieu dans un premier temps dans le quartier de la « Grappinière » à Vaulx-en-Velin dans la banlieue de Lyon en réponse à un sentiment de « harcèlement policier » dénoncé par une partie de la population.

De juillet à septembre 1981, les émeutes s’étendront aux Minguettes et à Villeurbanne (deux autres quartiers situés dans la banlieue de Lyon) et seront retransmises de manière quotidienne à la télévision française.

Les images de véhicules en feu provoqueront l’émoi de certains téléspectateurs et seront rapidement reprises par une partie du champ politique de l’époque dont le ministre de l’Intérieur Gaston Deferre qui appelle à « la répression pour combattre le banditisme. »[1] Les débats s’articulent autour du « malaise des grands ensembles. »

En 1983, Toumi Djaïda qui est le président de l’association « SOS Minguettes » est blessé à la suite d’un coup de feu dans le cadre d’un contrôle de police. Cet évènement, qui inspirera à Matthieu Kassovitz l’idée de réaliser le film « la Haine », est à l’origine de la « marche pour l’égalité et contre le racisme » dite « marche des beurs » organisée en 1983.

Progressivement, on observe une polarisation entre les populations qui habitent ces grands ensembles immobiliers et le reste de la population française. Le « malaise des grands ensembles » devient une question politique de premier plan. La « banlieue » et la PDV soulèvent désormais plus de questions sécuritaires, que de questions sociales.

C- Le partenariat local en matière de prévention de la délinquance (création des zones urbaines sensibles)

Dans ce contexte, un volet répressif va progressivement être intégré à la PDV sous la forme d’un partenariat local en matière de prévention de la délinquance supervisé à l’échelon départemental par les préfectures.

C’est à cette époque qu’on va notamment établir les premières classifications nationales des « zones urbaines sensibles » (ZUS ci-après) introduites en 1980.

La nomenclature ZUS concerne les « territoires infra-urbains définis par les pouvoirs publics comme la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. »[2] La cartographie nationale de la sensibilité du patrimoine social élaborée par l’AORIF qui sera abordée ultérieurement s’inscrit dans la continuité de la logique qui a impulsé la création des ZUS : établir une cartographie précise du territoire national afin de faciliter l’attribution de moyens prioritaires aux zones les plus sensibles et pouvoir en évaluer régulièrement les effets.

Contrairement à ce que son nom laisse entendre, la PDV n’est pas une politique large et globale mais se concentre sur des espaces particuliers, elle entend traiter des problèmes plus vastes en agissant sur un espace restreint. C’est une politique de décentralisation territoriale qui apparaît au tout début des grandes réformes en matière de décentralisation, mouvement impulsé entre autres par Gaston Defferre en 1982 avec la loi relative aux libertés des communes, des départements et des régions.[3]

Nous verrons ultérieurement à souligner le contrôle persistant de l’administration centrale sur le partenariat local en matière de prévention de la délinquance.

D- 1990 : La loi « anti-ghettos » et création des contrats de ville

Une deuxième grande vague de décentralisation intervient à partir du début des années 1990.

En 1990, la loi d’orientation pour la ville (aussi appelée « loi anti-ghettos ») va instaurer un ensemble de dispositifs partenariaux qui existent encore aujourd’hui. Un ministère de la Ville va voir le jour la même année. Cette loi vise à lutter contre la « ségrégation spatiale » des habitants du parc social national et à améliorer l’habitat social par le biais de grands projets de renouvellement urbain.

La LOV va entériner le principe de mixité sociale en matière de répartition des logements sociaux sur le territoire.[4]

Les contrats de ville voient le jour en 1994. Ce dispositif reste aujourd’hui le cadre de base qui organise le partenariat territorial en matière de prévention de la délinquance.

Les premiers conseils communaux de prévention de la délinquance (CCPD ci-après) et les conseils départementaux de prévention de la délinquance (CDPC ci-après) sont créés en 1983.

Les contrats locaux de sécurité voient le jour en 1997 dans la continuité des contrats de ville, ils visent à réunir l’ensemble des acteurs concernés en matière de prévention de la délinquance sur un territoire donné au sein du même groupe de travail, afin de faciliter la mise en lumière de nouvelles stratégies et d’organiser le partenariat opérationnel au quotidien.

Nous y reviendrons notamment dans le cadre de l’étude des conventions partenariales en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation conclues au niveau départemental entre les bailleurs sociaux, le procureur de la république, le préfet et les maires.

Le dispositif permettant la coopération territoriale tripartite (Etat, collectivités et entreprises privées) va être mis en place entre 1996 et 2007. Une nouvelle cartographie des ZUS en 3 niveaux concentriques va être adoptée avec la loi du 14 novembre 1996 dite « pacte de relance pour la ville. »

La loi du 1er août 2003 dite « loi Borloo » va créer l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à qui est confié le programme national de rénovation urbaine (PNRU ci-après), en charge de la rénovation de plus de 600 quartiers classés ZUS sur le territoire national. [5]

E- 2014 : Création de la nomenclature « QPV » et les premiers partenariats locaux

Des émeutes marqueront également cette troisième vague de décentralisation territoriale, un an après la création de l’ANRU. La nomenclature ZUS sera une nouvelle fois amendée en 2005 à la suite des émeutes, de nouveaux sites y sont intégrés. Ces amendements successifs vont introduire plusieurs classifications disparates et parfois contradictoires.

Pour y remédier, une loi du 21 février 2014 va uniformiser toutes les nomenclatures en une classification unique, le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV ci-après), qui représente environ 1 300 quartiers aujourd’hui en France.

Avant 2014, 751 ZUS regroupaient environ 4,4 millions de personnes ou 6,7% de la population française. La population y est légèrement plus masculine et plus jeune que la moyenne nationale. Les familles monoparentales y sont surreprésentées. Le taux de chômage y est de 24,2% contre 9,9% en moyenne à l’échelle nationale avec un niveau scolaire plus « faible » : 44,3% de la population ayant un niveau inférieur au BEP-CAP contre 19,7% en moyenne à l’échelle nationale.

Ces territoires sont également marqués par des inégalités d’accès aux services publics avec par exemple 10 hôpitaux pour 100 000 personnes en moyenne contre 18,6/100 000 à l’échelle nationale. La délinquance y est également plus présente et plus visible pour les habitants des ZUS qui déclarent 4 fois plus souvent un sentiment d’insécurité.

Ce sont des zones où se cumulent à la fois des difficultés sociales et économiques.[6]

[1] « Incidents à Lyon », Institut national de l’audiovisuel, 7 septembre 1981

[2] Vroylandt Thomas, « Politique de la ville. Que nous révèle la qualité de vie ? », in Savoir/Agir, no 3, vol. 33, 2015, p. 103‑111.

[3] Hernu Paul, « La décentralisation territoriale : une réforme inaboutie », in Gestion & Finances Publiques, no 6, vol. 6, 2017, p. 42‑50.

[4] Vroylandt Thomas, « Politique de la ville. Que nous révèle la qualité de vie ? », in Savoir/Agir, no 3, vol. 33, 2015, p. 103‑111.

[5] Site web de l’ANRU - https://www.anru.fr/le-programme-national-de-renovation-urbaine-pnru

[6] Vroylandt Thomas, « Politique de la ville. Que nous révèle la qualité de vie ? », in Savoir/Agir, no 3, vol. 33, 2015, p. 103‑111.