Agrandissement : Illustration 1

Nous roulons à vive allure vers le mur climatique, et devons nous mettre debout sur le frein pour éviter un choc cataclysmique. Ce constat est désormais partagé par la majorité des Français : selon une enquête nationale de l’IFOP d’octobre 2018, 85 % des sondé.e.s sont préoccupé.e.s par le réchauffement climatique, et 74 % se déclarent prêt.e.s à se déplacer plus souvent en transports en commun, à vélo et à pied.

Selon le palmarès de l’ITDP, Paris bénéficie du réseau de transports collectifs rapides le plus dense au monde. Si tous les Parisiens se déplaçaient à pied, à vélo ou en transports en commun, les émissions de gaz à effet de serre de la capitale baisseraient d’un tiers, soit un peu plus de 1,3 million de tonnes de CO2 par an1.

Un tel changement dans la mobilité augmenterait en outre l’espérance de vie des Parisiens, du fait de la baisse des accidents de la circulation (6 734 blessés en 2017, dont 31 décès et 565 hospitalisations2), mais aussi grâce à la réduction de plus de 50 % des polluants atmosphériques. La pollution de l’air parisien excède en effet largement les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, avec pour conséquence des milliers de morts par an : les études les plus récentes montrent que la pollution de l’air parisien explique une part importante des décès dus aux maladies respiratoires et cardio-vasculaires, devant le tabac ; en outre, les personnes vivant près des axes de circulation sont significativement plus exposées à la maladie d’Alzheimer 3.

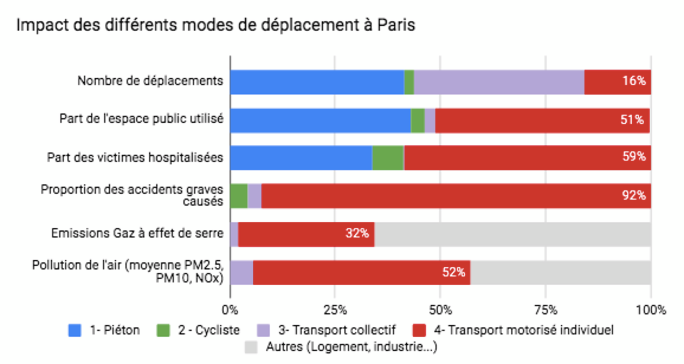

Sans surprise, la compilation des nombreuses études et données disponibles montre que le transport motorisé individuel (voiture particulière, deux-roues à moteur, véhicule utilitaire, camion), s’il ne couvre que 15 % des déplacements, occupe 50 % de la voirie, cause 92 % des accidents graves de la circulation, et explique plus de la moitié de la pollution de l’air parisien 4.

Cette nuisance du transport motorisé dans la capitale trouve son explication dans la densité élevée de Paris : malgré une faible part des déplacements, la densité automobile reste très élevée, largement supérieure à celles des autres villes 5.

L’avènement du véhicule électrique n’éradiquera pas les nuisances de l’automobile. Le changement de motorisation n’aura aucune incidence sur la sécurité routière. La généralisation de moteurs « propres » ne diminuera que d’un tiers celles en particules fines, baisse tout juste suffisante pour se mettre au niveau des normes OMS6. Enfin et surtout, la construction et le démantèlement d’un véhicule électrique émet beaucoup plus de CO2 que son équivalent thermique : il faut donc parcourir beaucoup de kilomètres pour que le bilan devienne favorable. Or, dans l’agglomération parisienne, les déplacements se font sur de courtes distances. Le moteur électrique n’est donc bénéfique que pour les véhicules qui roulent intensément, tel les taxis et les véhicules en autopartage.

On pourrait au moins s’attendre à ce que les coûts exorbitants du transport motorisé à Paris, à la charge de la communauté, se justifient par des bienfaits individuels immenses. Il n’en est rien. Avec une vitesse moyenne de 14,1 km/h 7, la voiture est un mode de transport particulièrement peu efficace dans la capitale. La moto permet sans doute d’aller un peu plus vite, mais avec 32 fois plus de chance de finir aux urgences8. En outre, les utilisateurs de ces modes de transport ont 41 % fois plus de chances de développer une maladie grave (cancer, maladie cardio-vasculaire) qu’un cycliste 9.

Une baisse radicale du transport motorisé dans Paris répond donc non seulement à l’urgence climatique, mais a en outre un rapport bénéfices/coûts très favorable aux parisien.ne.s ; on devrait logiquement s’attendre à ce que ce soit un objectif phare de la prochaine mandature municipale. À l’inverse, si une politique aussi évidemment nécessaire ne peut être mise en œuvre, nous sommes en droit de désespérer de notre capacité collective à surmonter la crise climatique.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Benjamin Griveaux, candidat aux primaires LRM pour la Mairie de Paris, a appelé le 12 avril dernier dans Le Parisien à agir contre la pollution de l’air, qui causerait selon lui 6 600 décès prématurés par an… ; en même temps il veut « sortir de la logique punitive en matière d’écologie ». Ce balancement débouche sur des mesures aussi spectaculaires que des bilans pulmonaires pour les enfants des écoles, incités à se tenir à plus d’un mètre cinquante de la chaussée et dont les salles de classe devront être aérées trois fois par jour, et l’interdiction des cars de touristes diesel dans la capitale. On observera que la seule mesure d’écologie « punitive » évoquée par Benjamin Griveaux – l’interdiction des cars de touristes au diesel –, si elle a l’avantage de ne pas restreindre la liberté des Parisiens, aura une faible incidence sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la pollution de l’air.

Deux jours plus tard, Patrick Sébastien, animateur, semblait saluer, sur BFMTV, la sagesse de cette position en exprimant sa colère qu’on « ferme les quais pour emmerder 5 000 mecs qui vont bosser et faire plaisir à trois connards en Vélib qui vont se promener », se posant ainsi en porte-parole d’un peuple parisien exaspéré par l’« écologie punitive ».

Anne Hidalgo, actuelle maire de Paris, prend soin de préciser que « [sa] bataille n’est pas contre la voiture, mais contre la pollution » (Le Monde, 23 janvier 2018). La maire a fait de l’interdiction du diesel en 2024 puis du véhicule thermique en 2030 un de ses objectifs phares : nous avons vu qu’un tel programme ne réduira qu’à la marge les nuisances du transport routier. Il est vrai que l’équipe actuelle, sous l’impulsion de sa composante écologiste, a aussi bataillé pour réduire la place de la voiture, avec la piétonisation des voies sur berges. Mais les bénéfices d’une telle politique restent modestes : le trafic routier n’a baissé que de 11 % entre 2014 à 2019 et l’air reste gravement pollué10bis.

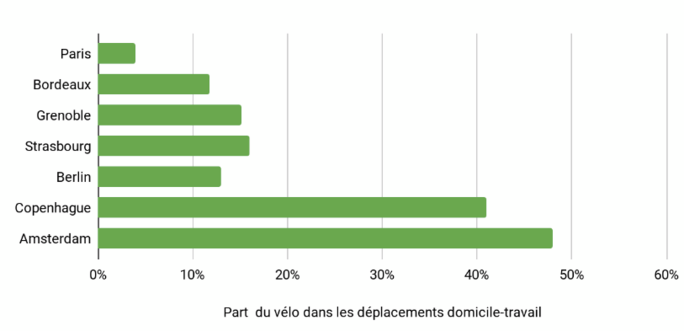

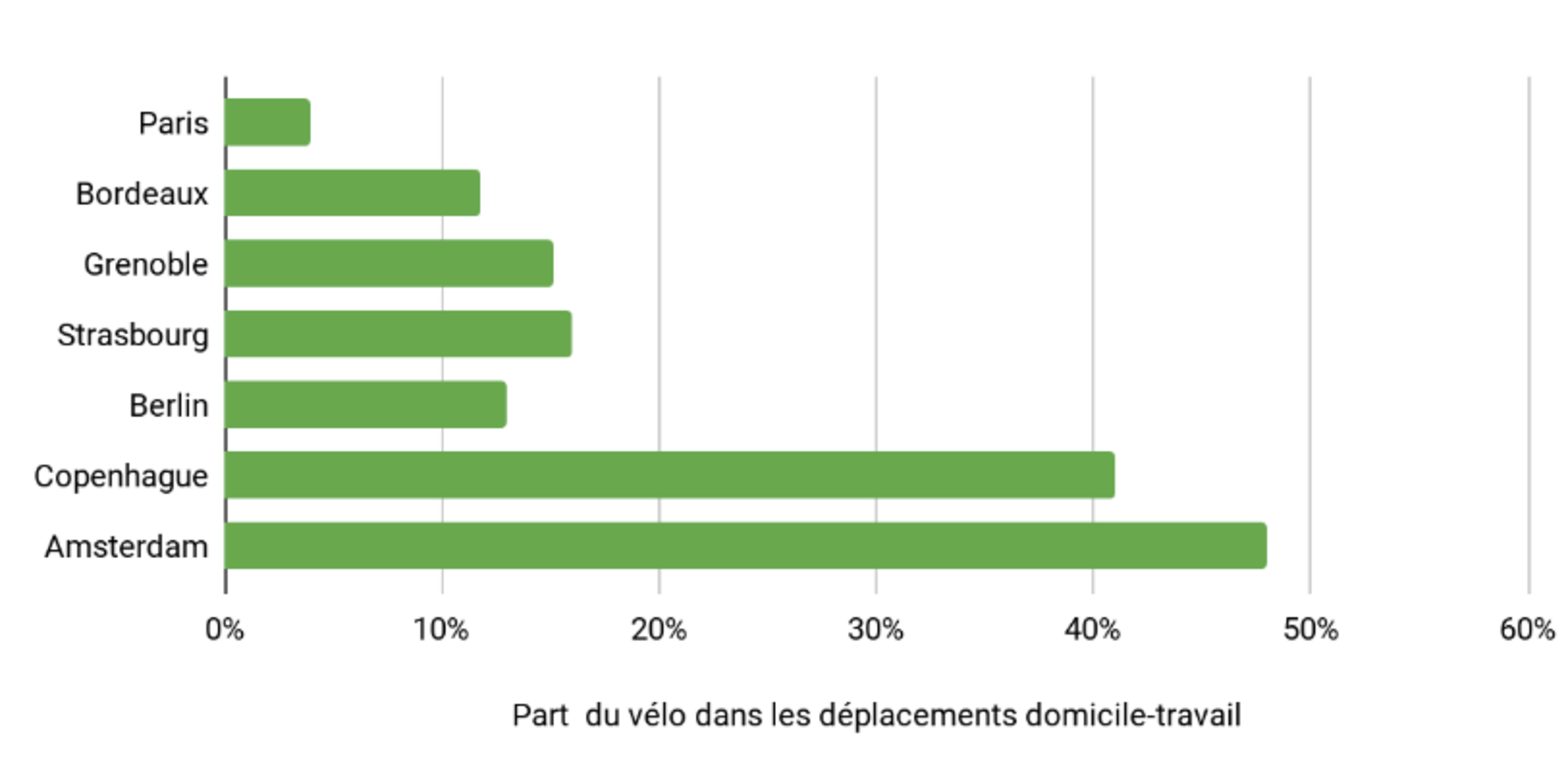

On objectera qu’une politique des « petits pas » est nécessaire, car les transports collectifs ne pourraient absorber un report en masse des actuels automobilistes et motocyclistes. Observons que le problème ne se pose que pour les déplacements domicile-travail et la saturation des transports aux heures de pointe. Or, si Paris est une des métropoles où l’on marche le plus, elle est pour le vélo loin derrière les champions français et européens :

Agrandissement : Illustration 3

Ces chiffres datent de 2015 et, depuis, des progrès ont été faits, grâce au lancement du plan vélo à Paris. La conversion récente de Valérie Pécresse aux vertus de la petite reine, dont le journaliste-cycliste Olivier Razemon se fait l’écho, renforce l’idée que Paris et sa banlieue peuvent rapidement rejoindre le peloton de tête des villes cyclables, et absorber une réduction massive du transport motorisé, sans pour autant engorger les transports collectifs. Le grand Paris est idéal pour le vélo, compte tenu de sa densité – près de la moitié des déplacements domicile-travail se font sur des distances inférieures à 7 km, soit à moins d’une demi-heure pour un.e cycliste non sportif.ve11.

Tout irait donc bien dans le meilleur des mondes. Nul besoin de se mettre à dos Patrick Sébastien, il suffirait de poursuivre une politique des petits pas, pour sauver le climat et notre santé, sans trop contrarier automobilistes et motocyclistes.

La réalité est hélas différente.

En premier lieu, si l’on veut que les Parisiens et les banlieusards prennent leur vélo, il faut qu’un enfant puisse pédaler en toute sécurité dans les rues, donc à l’écart des voitures et des motos. Ceci implique de revoir le plan de circulation, au profit des piétons et des vélos, au détriment du transport motorisé. On a vu le concert de récriminations suscité par les premiers pas faits par la municipalité actuelle, on est en droit de redouter qu’un grand pas en avant conduise Patrick Sébastien aux pires extrémités.

En second lieu, peu d’automobilistes et de motocyclistes sont prêts à renoncer à leur mode de transport, quelles que soient les alternatives. Selon une enquête menée en 2015 par la Ville de Paris, 71 % des conducteur.rice.s interrogé.e.s déclarent ne pas vouloir ou ne pas pouvoir changer de mode de transport12. Si on exclut ceux et celles qui déclarent n’avoir pas d’alternative (22 %), cela laisse près de la moitié qui manifeste une addiction irrationnelle à leur engin motorisé. Les causes en sont sans doute multiples, mais ce même sondage nous éclaire sur un ressort puissant : 64 % des conducteur.rice.s appartiennent aux classes sociales supérieures (CSP+), sans doute attaché.e.s à ce marqueur social (la voiture de fonction) et soucieux.ses d’éviter la promiscuité des transports collectifs.

Nous sommes en réalité aujourd’hui face à un problème comparable à celui de la lutte antitabac d’avant la loi Évin, ou à celui de la détention des armes à feu aux États-Unis : une frilosité générale à l’idée d’attenter à une liberté individuelle jugée fondamentale, au prix d’un coût exorbitant pour la collectivité. Cette paralysie est sans doute renforcée par le fait que les décideurs font massivement usage du transport motorisé.

La seule façon de réduire au strict nécessaire le trafic motorisé dans Paris est d’appliquer des mesures contraignantes – que ce soit au travers d’un plan de circulation dissuasif ou de la limitation drastique du droit d’usage de la voie publique. La mise en œuvre d’une telle politique suppose d’acquérir une légitimité populaire face aux tenants de l’immobilisme. Cette légitimité ne peut être obtenue qu’en défendant un objectif radical lors de l’élection municipale.

On objectera que celles et ceux qui afficheraient clairement leur détermination s’exposeraient à une candidature de témoignage, se privant de toute chance de peser effectivement sur la politique municipale. C’est méconnaître la réalité sociologique de Paris : le recensement de l’INSEE de 2015 montre que seuls 36,1 % des ménages parisiens possèdent un engin motorisé, et l’on peut sans grand risque pronostiquer qu’ils sont nombreux à l’utiliser sporadiquement, pour partir en week-end ou en vacances. Rappelons également le sondage de l’IFOP : 74 % des français.es sont prêt.e.s à modifier leur comportement en termes de mobilité pour répondre à l’urgence climatique.

Nous avons en 2020 une occasion unique de démontrer qu’un autre Paris est possible, respectueux du climat et de la santé de ses habitants. À l’heure où tout doit être tenté pour préserver notre climat et notre civilisation, le déni comme la pusillanimité sont tout simplement criminels.

Sources :

1 Airparif.

2 Base accidents du ministère de l’Intérieur, accessible via Datagouv.

3 Le Parisien, 14 mai 2019, european heart journal, mars 2019, Wired, 9 mai 2019

4 Les sources de ces estimations sont détaillées dans bilan des impacts. Les chiffres bilan des déplacements pour les parts modales, de la base Datagouv pour les accidents, des décodeurs pour la place occupée dans l’espace public, et d’AirParif pour les émissions.

5 Julien Demade, Les Embarras de Paris.

6 Un tiers des émissions de particules fines dû à la mobilité vient du freinage des véhicules, et 45 % a d’autres origines que le transport. Pour le détail des calculs, voir le bilan des impacts.

7 Plus précisément, pour être aussi performante que son homologue thermique, une petite citadine électrique doit parcourir au moins 21 000 km et une berline électrique 96 000 km. Ces chiffres sont déduits du plaidoyer en faveur du véhicule électrique présenté par la fondation Hulot.

8 Voir bilan des impacts : le chiffre est déduit en rapportant le nombre de victimes aux millions de déplacements.

9 British Medical Journal, mars 2017.

10 Enquête INSEE 2015 synthétisée par Olivier Razemon pour la France, et les sources locales pour les autres villes européennes, visible dans la synthèse

10bis les données de trafic sont visibles sur Opendata Paris. La pollution de l'air baisse au rythme de 3,5% / an voir bilan des impacts

11 Base INSEE sur les flux de mobilité.

12 Paris.fr, 2015.