Née en 1957 à Casablanca, est atteinte, dès l’âge d’un an, de poliomyélite. Elle rejoint son père en France (maçon à l’époque à Paris) pour se faire soigner, mais le destin a déjà décidé autre chose. Alea jacta est, disaient les latins. Elle nous a accordé cet entretien, dont l’objet est son livre où elle dresse (avec beaucoup de sagacité) les portraits d’une variété de personnages féminins dont les destins sont aussi parallèles que perpendiculaires, si l’on peut ici utiliser des images géométriques pour exprimer divergence et convergence.

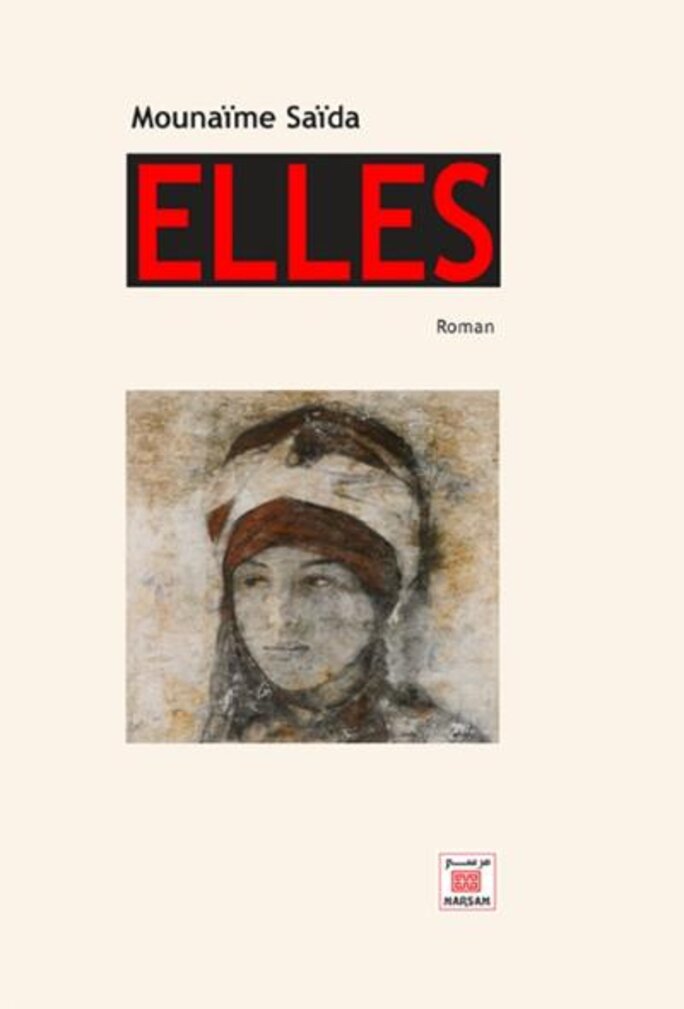

Agrandissement : Illustration 1

Corpus de la discussion :

----------

- La plupart des protagonistes dans votre dernier roman « Elles » sont des femmes, Saida, la narratrice, la jeune Nadia, la terrible tante Khadija, Aicha Ech-Chenna, Mahjouba Edbouche,…D’abord, pourquoi ce choix ?

Les femmes au Maroc sont un extraordinaire « kaléidoscope ». On ne peut parler de femme Marocaine, mais de femme plurielle. Elles sont mères ; elles sont tout ce que la modernité exige d’elles ; elles sont tout ce que l’Histoire a fait d’elles ; elles sont tout ce que l’humiliation suppose d’énergie et de répondant.

Ce qui pourrait les caractériser, à mon avis, c’est non seulement cet acharnement dont elles font preuve pour combattre l’injustice et ce qu’elle suppose, mais aussi cette opiniâtreté à atteindre leurs objectifs. Et ce, tout en s’accaparant de moyens, tant ancestraux que modernes.

De manière presque générale, elles sont subtiles, fortes, intelligentes, combattantes, joueuses et volontaires ; en de rares cas, effacées, soumises ou bien victimes. Mais victimes pas seulement de l’archaïsme d’un milieu, d’une autorité masculine, « celle d’un mari, d’un grand frère ou bien d’un beau-père », mais aussi et paradoxalement d’une gent féminine : belle-mère, belle-sœur ou autre. Il s’agissait là, d’une de ses contraintes.

Aujourd’hui, tributaires de règles d’un libéralisme impitoyable, exigeant, la femme marocaine hérite de nouvelles contraintes. Et c’est avec audace, sagacité, parfois contradiction, qu’elle y répond ; et ce, tout en persistant à braver une tradition lourde et colorée ainsi que des dogmes flous, pesants et accablants.

C’est ainsi que ces jeunes filles, ces femmes « épouses, mères, célibataires, divorcées ou séparées, chargées de famille ou pas », se démènent avec acuité, perspicacité pour s’affirmer, pour affronter, pour sauvegarder leur dignité, lorsqu’il ne s’agit pas, tout simplement, pour survivre. Et ce, tout en continuant à assumer leur rôle, à présent leurs rôles. Mais, autrement !

Et c’est pour mettre en exergue cet « autrement », cette « pluralité » que j’ai fait ce choix.

- Vous rappelez dans le livre (si je vous ai bien compris) que la ville d’Agadir- où se passe l’histoire- est la ville la plus touchée au Maroc par le phénomène des femmes célibataires. Qu’en est-il, actuellement, de la situation de ces femmes au royaume surtout dans la région de Souss ?

Je rapporte que le phénomène du célibat atteint toutes les régions et les villes du Royaume sans mentionner que c’est la ville d’Agadir qui est la plus touchée. En effet, c’est à Casablanca qu’est relevé le taux le plus élevé. Notons que ce phénomène, pour beaucoup, n’est nullement un choix de vie ; bien au contraire, il s’agit d’une contrainte nouvelle et difficile à contourner.

Selon les chiffres officiels du Haut-Commissariat au Plan de l’année 2006, 6 550 332 jeunes de la tranche (15-29 ans) seraient célibataires. En ne considérant que la tranche des (25-29 ans), il a été relevé, dans une proportion de 40,7% de filles et 68,7% de garçons, que le nombre de célibataires est de 1 350 000, dont 59,1% seraient citadins et 47,5%, ruraux.

Mais c’est dans le Grand Casablanca qu’est noté le plus fort taux : 10 points en plus sur la moyenne nationale, soit 63,1% de célibataires ; 78% chez les garçons et 49% chez les filles.

Selon un article du sociologue Ahmed Al Motamassik paru dans « Aujourd’hui Maroc » daté du 12 février 2017, le phénomène du célibat au Maroc, tout en étant alarmant, se stabilise, voir régresse. Ce sont les statistiques de 2014-2016 du Haut-Commissariat au Plan qui l’attestent.

Toujours d’après Ahmed Al Motamassik, le célibat reste plus important chez les hommes que chez les filles. Pour la tranche d’âge (20-24 ans), le taux est de 53% chez les filles et 92,6% chez les garçons. Mais cette tendance s’explique aussi par la longévité des études et l’entrée tardive dans la vie active.

- Après un premier roman où vous évoquez votre parcours émotionnel et intellectuel, dans ce petit opus, vous rendez hommage à toutes les femmes qui luttent quotidiennement contre la Hogra. Quel est votre message à celles-ci, mais aussi à toutes les femmes marocaines ?

En effet, leur lutte contre la Hogra et bien d’autres phénomènes encore, est quotidienne, prenante et pour beaucoup astreignante, voir éreintante. Mais leur force est belle, intarissable et me fascine.

J’aime à rappeler la volonté et la hardiesse de la femme marocaine.

J’ai eu la chance d’assister à son immigration, à son accommodat à un monde qui n’est pas le sien, sans s’incliner. A présent je la regarde se démener dans son pays en mutation, en conflit, sans se départir de sa spécificité. Et quelle richesse !

Mon message à elles est : merci ! Merci pour leur courage, leur endurance, leur spontanéité et leur joie. Elles sont un exemple, une référence pour les femmes du monde entier.

Propos recueillis par M.A. Elhairech