HERSCHELE" de Janusz Korczak, traduit par Yvette Métral et Malinka Zanger

Le quinzième jour du mois adar de l’an 5569 (1809).

Herschele est assis sur la troisième marche.

Devant une cabane - pourrie, noircie, décrépite.

Dans une petite bourgade juive.

Sur la troisième marche. Au coucher du soleil.

Il attend son frère.

Non pas au coucher du soleil, mais au crépuscule. Le coucher du soleil, il l’a vu une autre fois, lors de ce grand jour plein de souvenirs. Il attend son frère ? Non. Il a faim. C’est du pain qu’il attend. Est-ce que Leib en rapportera ?

Et s’il revient sans pain ?

Dès qu’il paraîtra, Herschele saura immédiatement s’il en a ou pas. S’il n’en a pas, Leib le prendra par la main. Le serrera très fort. Jusqu’à lui faire mal. Ils auront mal, les doigts enflés de Herschele, dans la large paume de Leib. Et Leibele le posera sur l’échelle pour qu’il puisse grimper là-haut. Herschele n’arrive jamais à se hisser tout seul. Quand il grimpe, ses pieds se prennent dans les barreaux. Son frère impatient le pousse, le tire, l’installe sur ses épaules.

– Viens dormir.

Il a mal.

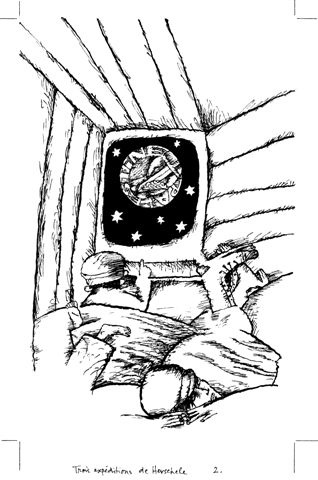

Dormir ? Non. Herschele restera couché les yeux grands ouverts.

Images et mots. Parfois un mot s’accroche à lui, il le médite, il l’emplit de substance, il le charge de tous ses sentiments.

Pain, pain, pain.

Parfois c’est un mot que Herschele ne comprend pas. Il sonne comme une montre ou comme une clochette. C’est ainsi que je l’imagine, car Herschele n’a encore jamais vu ni montre ni clochette de sa vie.

Kaddish, kaddish, kaddish .

Il soupire. Qui s’assoupira le premier? Il attend.

Une souris grignote, quelque part des volets claquent, un chien aboie, une charrette attardée passe, une vache meugle.

Il ferme les yeux, remue avec précaution, et attend.

Il tend l’oreille dans la nuit, remue, tapote son frère.

Si Leib lui dit :

« Dors »,

il ne lui restera que la déception. S’il demande :

« Pourquoi tu ne dors pas ? », Herschele ne répondra rien, il remuera seulement les lèvres et pensera :

– J’ai faim.

Peut-être que Leib lui caressera la tête ? Qu’il l’attirera contre lui ? Qu’il entamera la conversation ? Il le prendra dans ses bras - c’est déjà arrivé plus d’une fois - et le timbre chaud de sa voix égrènera une abondance de mots nouveaux et merveilleux pour lui conter comment ce sera, le bonheur.

Herschele a des souvenirs confus, et derrière la brume de ces souvenirs se cachent, comme le bleu du ciel, les sentiments; alors la nuit brille avec des étincelles dorées. Du ciel tombera la manne. Pas la pluie. Ni la neige. Ni la poussière.

Où est le siège du terrible, du lourd, du sourd, du noir, de la souffrance ? Dans la tête ? Dans la poitrine ?

Personne ne lui a jamais dit : « Ça c’est la tête, ça c’est la poitrine ». Son reflet non plus, il ne l’a jamais vu, ni dans un miroir ni dans les flaques d’eau.

Il a bougé comme s’il n’arrivait pas à s’endormir. Leib l’a grondé :

– Dors, bâtard !

Et il a ajouté : pas seulement qu’il doit se décarcasser pour ne pas crever de faim, en plus il faut qu’il se tourmente pour ce chiot maladroit.

Un simple "Dors, bâtard!", et Herschele a compris qu’il est un fardeau.

Il lui est aussi arrivé de voir, dans la pâle lumière de la lune, Leib en train de marmonner :

– Mon petit orphelin.

Herschele est assis sur la troisième marche. Il attend. Est-ce que Leib rapportera du pain ou non?

Cette image de Herschele, avec quelle netteté, quelle réalité elle se dessine devant mes yeux. Combien ai-je peiné pour arriver à l’imaginer! Voilà pourquoi je l’ai assis, à cette époque et dans ce lieu précis, sur une marche vermoulue. Combien ai-je peiné avant de comprendre pourquoi il fallait choisir non pas la première ni la quatrième, mais la troisième de ces cinq marches. Et combien je sais peu de choses de lui, de ce petit qui m’est si cher maintenant.

Ce jour-là et à cette heure, il ne se passe rien de spécial dans le grand monde ni dans le petit - simplement Herschele est assis, torturé par l’attente, et observe les fourmis courant à l’entour. Herschele les observe en attendant son frère. Il les connaît bien. Il ne sait pas le nom de ces points noirs qui bougent, car personne ne le lui a dit, mais il sait d’avance que la fourmi fera demi-tour si elle rencontre un obstacle; il devine si elle est pressée; si, saisie d’effroi, elle va s’arrêter puis se réfugier dans une fente du bois pourri.

J’ai posé mon stylo et me suis demandé : est-ce la dernière fois que je recommence le début de mon récit de Herschele qui est parti pour la Terre Sainte et à qui le Dieu d’Israël est apparu de façon merveilleuse parmi les flammes du soleil couchant ?

Ou vais-je, encore un coup, déchirer de colère ces pages blanches? Quoi qu’il advienne, je sais que j’aimerais beaucoup raconter son histoire.

Sur mon bureau et sur la chaise toute proche, sont posés des livres. C’est en eux que moi - homme d’aujourd’hui -, je dois puiser la connaissance, afin de prophétiser, deviner. Je me réfugie dans la fiction mais cette fiction est ma vérité la plus profonde à l’heure de la création. Je suis à la fois tout-puissant et impuissant. Nous sommes trois : Herschele, toi le lecteur, et moi. Toi qui ne t’es guère épuisé quand je suis allé chercher Herschele au grand cimetière du passé. Toi qui es si pressé, et à qui la lecture vient si facilement. Voici que de l’écume trouble du courant infini, émerge une petite bulle savonneuse. Parmi les orages de l’histoire, j’ai aperçu un grain de poussière. De l’incendie des forêts, j’ai sauvé une étincelle, une seule goutte - de sang. Et d’elle… De cette unique étoile, errante et flamboyante dans la bourrasque de neige… j’aimerais tant raconter l’histoire. Par où commencer ce récit : par les marches, par les fourmis, par la faim d’un enfant, par son passé ou son avenir ?

Une cabane de planches croulante. Un toit de paille et de bardeaux fendus. Une moitié de la maison s’est effondrée, ratatinée et les fenêtres sont tordues. Entre les lambourdes, briques et pierres sont déjà recouvertes de moisissure. Les planches noircies, les briques s’effritent. C’est une masure avec des lézardes et des fissures rapiécées à la glaise, la chaux et la boue. Les murs vermoulus, noirs et crevassés, se plaignent au Créateur et demandent grâce. Combien de générations ont bâti et entretenu de pareilles ruines, jusqu’à ce que le temps les ronge jusqu’à l’os ou que les consume le feu compatissant ? La cabane tient debout et attend. Et là-dedans s’entassent gens, chiens, chats, souris et vermine. Mais Herschele étudie tout cela, étudie même si cela fait mal, étudie à fond, avec concentration, les punaises, les mille-pattes, les araignées.

Herschele, assis sur la deuxième marche, examinait une fente dans le mur. D’abord avec le doigt, puis avec l’ongle, enfin avec un bâtonnet. Dans la fente, il a recueilli une poudre blanche… Il se penche sur sa main et souffle. Aussitôt il ressent une brûlure aux yeux, c’est très douloureux. Il est aveuglé. Il tremble tandis que cette douleur bizarre lui pique les yeux. Il les frotte avec ses mains, les ouvre, les referme, lutte avec un ennemi inconnu, une injustice nouvelle, inattendue.

Lorsqu’il parvient enfin à regarder, il aperçoit à travers un brouillard rouge une araignée qui sort de la fente ses étrangement agiles et longues pattes. Effrayé, il court se cacher. Ainsi c’est l’araignée, l’ennemi! C’est elle la coupable!

Avec le temps, Herschele a fini par comprendre que le vent et son propre souffle avaient été la cause de cette brûlure aux yeux; pourtant, il persiste à croire que l’araignée était la coupable, cette araignée dont il connaît à présent le nom et la toile, mais qui provoque toujours sa peur et son dégoût.

Il en a aussi gardé rancune à la deuxième marche.

La première marche disparaissait d’un côté sous les tas de balayures. Elle n’était pas plus sale que les autres mais glissante, et l’humidité, par temps froid, c’est désagréable.

La quatrième marche - située sous la gouttière - était bien, Herschele venait s’y asseoir les jours de pluie. L’eau ruisselait, mais à droite seulement. Cela dépendait du vent, mais Herschele l’ignorait. Il aurait pu s’asseoir à gauche, mais tous ceux qui passaient avec leur seau d’eau usée à la main le bousculaient, le chassaient à coups de pied et l’envoyaient au diable sous prétexte qu’il dérangeait.

Or, sur cette marche, dans une fente, quelque chose scintillait; c’est joli à regarder, quelque chose qui scintille dans une fente. Pour la première fois, Herschele a appris à se servir d’un outil - un fragment détaché du bois. C’est précisément grâce à lui qu’il réussit à soulever la chose qui scintillait et à l’extraire de la fente, à la toucher, la retirer, la saisir, la serrer avec les doigts.

Il s’est fait mal.

Le morceau de verre s’est enfoncé dans sa chair. Il a pleuré, souffert, – expérience et châtiment. A son doigt, une nouvelle égratignure et du sang. Il a pris en grippe la quatrième marche.

Un jour, Leib lui a appris à compter jusqu’à cinq sur ses doigts. Un - deux - trois - quatre - cinq.

Sur la troisième marche, il y a cinq gouttes de goudron tombées du toit, caillées.

C’est autre chose que du bois, c’est lisse et bombé, agréable à toucher. Ce que c’est, il l’ignore. Mais:

Un - deux - trois - quatre - cinq.

Herschele compte ses doigts et les taches de goudron figé.

Cinq et cinq.

Dans un coin de la marche, à un endroit pourri près d’un nœud du bois, il y avait une rainure. Herschele l’a creusée puis rabotée. Cette besogne difficile et fatigante a duré plusieurs jours. Il s’est planté une écharde, et a eu longtemps mal au doigt. Cela l’empêchait de dormir la nuit. A la fin, son ongle est tombé. Mais pendant ce temps-là, l’eau s’est accumulée dans la rainure, toute la marche s’est asséchée et à côté, il s’est formé comme une petite flaque.

Il a creusé et creusé sous la couche de crasse jusqu’au bois propre. Alors, tout près du nœud, les fibres du bois dévient la direction du sillon droit et provoquent soudain des vagues en contournant sans fin le petit canal; mais en suivant les fibres du doigt, on revient à l’endroit d’où l’on est parti. Splendide.

La marche en bois a beaucoup de rainures, de crevasses, de fissures qui n’ont pas encore été entamées par la morsure du temps. Chaque fente est l’entrée d’une maison de fourmis.

Herschele devine qu’il se passe là quelque chose d’important, mais il n’est pas en mesure de comprendre de quoi il s’agit.

La marche d’escalier et la fourmi diffèrent non seulement par la taille, mais aussi par la façon de vivre. Cela donne à réfléchir : Qu’est-ce que c’est ? Comment expliquer cela ?

En creusant, son doigt a rencontré un clou, rouillé, jaunâtre; il l’a humecté de sa salive et frotté, le clou s’est mis à briller. Nouvelle affaire, nouveau travail. Il faut sortir le clou de la planche pourrissante.

Herschele ne reste jamais assis sans rien faire. Lecteur, si tu lis que les enfants pauvres ne savent pas grand chose, si les recherches des pédagogues attestent la pauvreté de leur pensée, ne le crois pas.

La marche d’escalier est une très vieille école où tous les petits viendront toujours s’instruire avant d’entrer au heder .

Herschele ne gaspillait pas son temps à paresser tandis qu’il attendait son frère.

C’était un chercheur, et - tout comme il arrive aux savants - quand il luttait avec le mystère, il était souvent blessé, déçu, mais ne renonçait jamais à découvrir et s’instruire.

Ses recherches ne suivaient aucun plan: tel jour ceci, le lendemain telle autre chose. Il s’occupera du rebord des marches, il examinera la distance entre elles, les bords et les fentes, ou bien il fera connaissance avec leurs habitants, ces créatures vivantes. Ensuite, il réfléchira sur le monde et la vie.

L’enfant assis sur les genoux de sa mère voit la vie autrement, quand sa seule peur, c’est la broche épinglée à la robe. Mais le ruban ou le bouton, les mouchoirs à dentelle sont doux et agréables au toucher.

L’orphelin apprend à connaître la vie par un autre bout, il amasse d’autres sensations, il regarde et pense autrement.

Herschele ne se rappelle pas sa mère, quoiqu’il ait eu une mère.

Quand Leib l’a emmené, ils sont allés très loin, - tout était vert là-bas, les arbres et autre chose encore. Leib a montré l’herbe du doigt en disant :

– C’est ici que maman est couchée.

Mais elle n’était pas là-bas.

Leib avait bien dit : nous allons chez la maman. Mais elle n’y était pas.

Herschele sait ce que c’est, une maman.

Traduit par Malinka Zanger, Yvette Métral