Agrandissement : Illustration 1

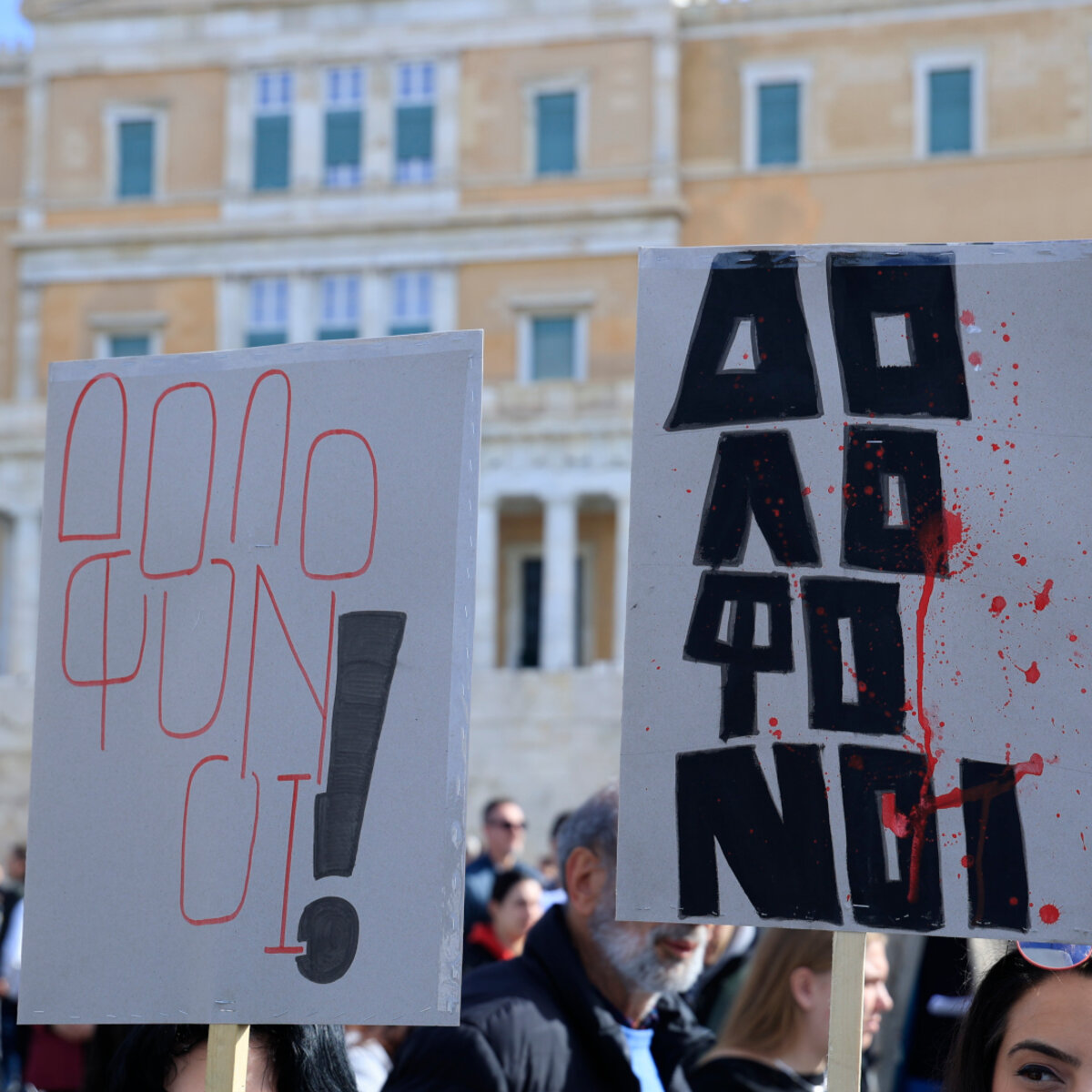

Ce dimanche 26 janvier des manifestations d'une ampleur inédite secouent la Grèce, avec des rassemblements de citoyens à travers le pays et à l'étranger. Ce n'est pas seulement une réaction à l'indignation suscitée par la tragédie ferroviaire de Tempe, qui a fait 57 morts et 85 blessés en février 2023 mais aussi une expression du ras-le-bol face à la gestion du pays par le gouvernement de droite de Kyriakos Mitsotakis, au pouvoir depuis 2019.

Les slogans "Je n'ai pas d'oxygène" et "Pas de crime sans châtiment" résonnent avec force, témoignant d'une colère qui va bien au-delà du deuil. En effet, un rapport technique a révélé que la mort de nombreux passagers n'était pas due à l'impact de la collision des trains mais à la présence de liquides inflammables, des hydrocarbures transportés illégalement, remettant ainsi en cause la version officielle d'un simple accident.

Ces événements tragiques mettent en lumière une double responsabilité des politiciens qui ont non seulement ignoré les défaillances des systèmes de sécurité ferroviaire après 2019, mais aussi fermé les yeux sur le transport illégal de substances dangereuses. Cette dissimulation et ce déni de responsabilité sont perçus comme une insulte par les familles des victimes et une grande partie de la population, déjà exaspérée par le gouvernement.

L’exaspération dix ans après l’espoir suscitée par Syriza

Il est intéressant de noter que ces manifestations arrivent dix ans, presque jour pour jour, après la victoire aux élections du parti de gauche radicale Syriza et son accession au pouvoir pour la première fois dans l’histoire du pays. Ce fut l'aboutissement d'un mouvement de protestation populaire massif, né entre 2011 et 2014, contre les mémorandums d'austérité imposés par les créanciers et mis en œuvre par les gouvernements successifs de droite et du Pasok.

À l’époque, l'espoir était immense de voir une rupture avec les politiques néolibérales qui avaient plongé le pays dans une crise profonde. Mais l'histoire a pris une tournure tragique. Syriza, une fois au pouvoir, a trahi ses promesses, cédant aux pressions des institutions financières internationales et adoptant des politiques d'austérité. Le référendum de 2015, où le peuple grec s'était massivement prononcé contre les exigences des créanciers (61,31% de "Non"), fut cyniquement ignoré par le gouvernement d’Alexis Tsipras, conduisant à la signature d'un troisième mémorandum. Cette trahison a ouvert la voie au retour de la droite, laissant un goût amer dans la bouche de nombreux électeurs et militants de gauche.

Le « mirage » grec de Mitsotakis

En effet, malgré l’adoption de certaines mesures sociales, le gouvernement d’Alexis Tsipras n’a pas réussi à sortir la Grèce de la spirale de déclin provoquée par la crise économique et financière. Le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis n'a fait qu'aggraver la situation. Les salaires dans le pays demeurent parmi les plus bas d’Europe, tandis que le coût de la vie continue d’augmenter, accentuant les inégalités de manière préoccupante. Sur le plan social, les difficultés se sont accentuées, avec une précarisation accrue de l'emploi, une pauvreté en hausse et un accès de plus en plus difficile aux services publics. Bien que le taux de chômage ait légèrement diminué récemment, cette baisse ne reflète pas fidèlement la réalité du marché du travail, qui reste marqué par un fort chômage parmi les jeunes.

Parallèlement, la productivité nationale a considérablement chuté, tandis que les investissements, déjà faibles, se sont concentrés sur des secteurs peu productifs. Enfin, le modèle économique grec, reposant principalement sur une main-d’œuvre bon marché et le tourisme, ne permet pas au pays de trouver une voie de développement juste et durable.

Un État clientéliste et corrompu

La corruption est toujours endémique en Grèce, comme en témoigne les révélations sur le transport illégal d'hydrocarbures dans le train accidenté à Tempe. La manipulation médiatique est omniprésente, avec des médias largement subventionnés par le gouvernement qui soutiennent sans réserve ses politiques. La Grèce dégringole d’ailleurs dans tous les classements internationaux sur la liberté de la presse et la confiance aux médias.

Depuis 2019 la droite de Mitsotakis a mis en place un système de pouvoir clientéliste et centralisé, en reléguant les institutions indépendantes au second plan et en marginalisant la voix du peuple et de la société civile. La candidature de Kostas Tasoulas à la présidence de la République, un politicien qui a été l’un des protagonistes de l’étouffement de plusieurs scandales d’État, est perçue comme un symptôme de cette dérive.

Ce tableau sombre révèle un système politique incapable de répondre aux défis du quotidien et incapable de produire des solutions à la crise. Le pays semble être englué dans une spirale de déclin, marqué par le vieillissement de la population et l'émigration des jeunes à la recherche de meilleures opportunités. La jeunesse grecque, surqualifiée, est contrainte de se contenter d'emplois peu valorisants dans le secteur du tourisme.

Un tel contexte ouvre la voie à l'émergence potentielle d'un "homme providentiel" qui pourrait rassembler l'extrême droite populiste et nationaliste, actuellement dispersée. Il existe un risque réel de voir des forces politiques réactionnaires utiliser l'exaspération populaire pour imposer des solutions autoritaires et nationalistes. Ceci d’autant plus que la gauche traverse une crise profonde.

La gauche grecque en crise

L'état actuel de la gauche grecque est caractérisé par une profonde fragmentation, des revers électoraux et une crise identitaire. Syriza, autrefois dominant, a subi une scission majeure, donnant naissance à la Nouvelle Gauche (Nea Aristera), tandis que d'autres formations comme MéRA25 de Yanis Varoufakis et Plefsi Eleftherias tentent de s'imposer. Les divisions persistent, empêchant l'émergence d'un projet unificateur.

Pendant ce temps-là, le Pasok, qui retrouve des couleurs, oscille entre une aile populiste et une opportuniste, prête à s’aligner sur les politiques néolibérales de la droite. KKE, le parti communiste, très actif dans le mouvement social et les syndicats, reste pourtant isolé. La déception et la perte de confiance dans la gauche sont palpables et poussent ainsi une partie de son électorat à se tourner vers l'abstention.

Malgré ces difficultés, la gauche reste active dans les mouvements sociaux, en particulier dans la lutte pour la vérité concernant la catastrophe de Tempe. Ces mobilisations témoignent d'une volonté de résistance et d'un rejet de la politique partisane traditionnelle. Seront-elles une source de renouvellement de la gauche de rupture ? À suivre.