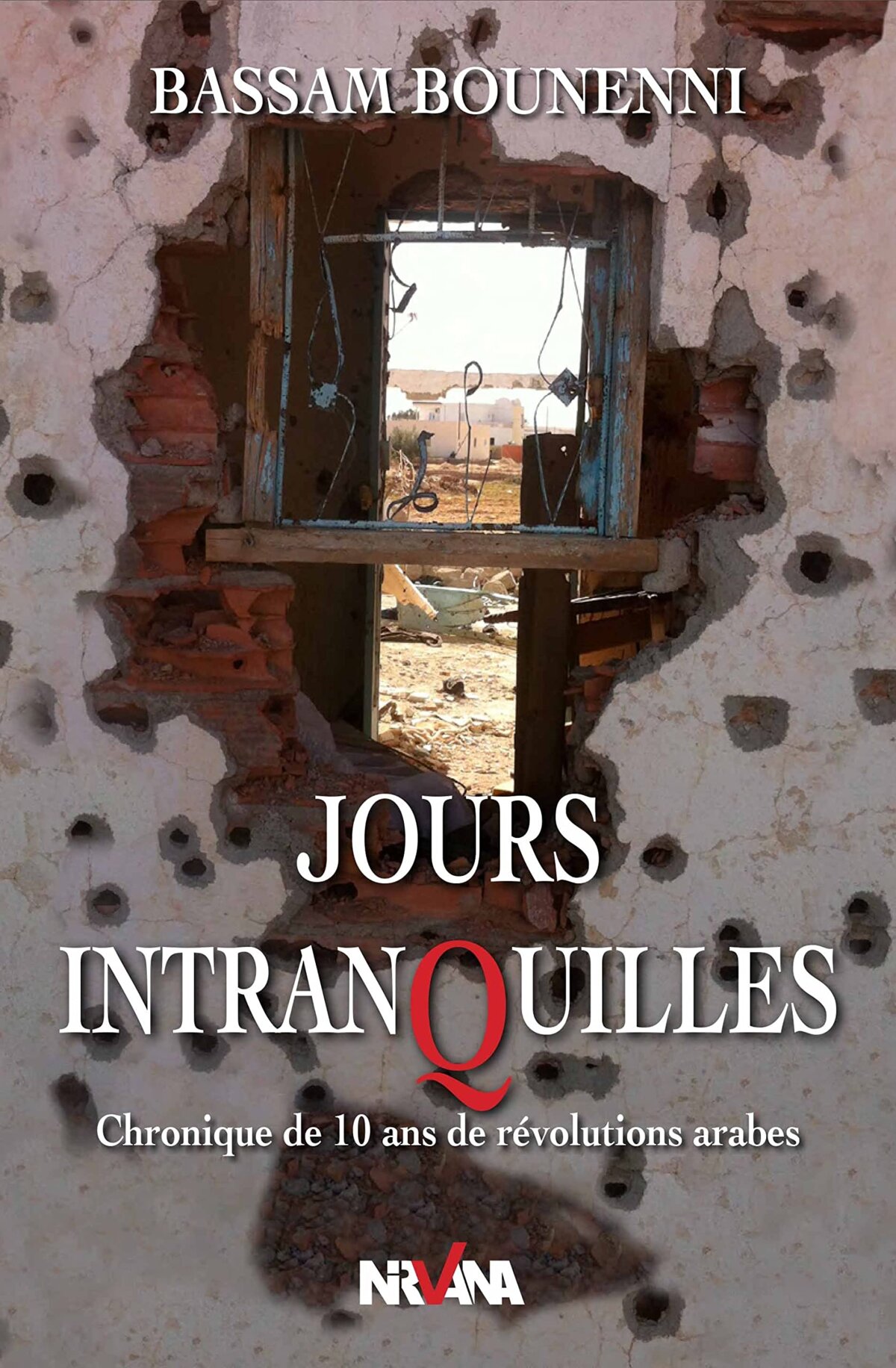

Agrandissement : Illustration 1

D’emblée, on pense à la collection "Jours tranquilles" dont les auteurs, correspondants de presse étrangers pour la plupart, rendent compte du quotidien de villes pas tranquilles du tout. Mais le reporter tunisien renverse l’antiphrase du titre et avec elle les cadres perceptifs habituels, car l’histoire des révolutions est aussi son la sienne. Pour lui qui a éprouvé les dérives autoritaires du régime Ben Ali, «l’événement est énorme ». Inattendument, la première étincelle était « le commencement de tout un mouvement de contestation dans le Monde arabe, le plus large et le plus radical, depuis la vague d’indépendances des pays de la région ».

Mais comme les lendemains d’indépendance qui ont déchanté, ces changements, bien que toujours en cours, portent « leur lot de malheurs et de frustrations ». A commencer par la frustration du reporter lui-même qui garde « un goût d’inachevé » à chaque mission dont le récit va se résumer en trois minutes télévisées.

D’Al-Jazeera à la BBC en passant par Sky News Arabia, Bounenni saisit cette chance inouïe qui s’offre à lui d’observer de près « le 89 arabe »1; et cela avec tous les risques encourus, physiquement et émotionnellement. « Sans parler de l’angoisse que nos familles partagent avec nous ou nos enfants qu’on ne voit pas grandir », se confie-t-il dans le prologue du livre.

Au hasard des embrasements, il saute d’un pays à l’autre pour couvrir des villes de plus en plus intranquilles: Tunis, Sfax, Ben Guerdane, Médenine, Le Caire, Benghazi, Raqqa, Idlib, Anadaan, Bayan, Zanjibar, Sanâa …

Tunisie. Le premier chapitre s’ouvre sur des violences policières après un match de football et la réplique tout aussi violente des supporters lors du match suivant. L’occasion de relever que les heurts entre la police et les Ultras dans les stades étaient l’un des indices du séisme à venir.

Plusieurs chapitres sont consacrés à la Tunisie. À mesure que l’effervescence politique s’empare du pays, les événements se bousculent et se chevauchent à confondre un lecteur non averti. A elle seule, l’année 2005 aurait mérité un focus. En effet, à cette date, se tenait la deuxième phase du SMSI (Sommet mondial sur la société de l’information), annonçant l’accès de tous à internet. Il y avait déjà là, les prémices de la puissance médiatique à venir, préparant l’effet Wikileaks, évoqué par Bassem Bounenni, et le soulèvement du bassin minier de Gafsa en 2008. En même temps, un groupe de huit hommes de différentes tendances politiques, profitant de la publicité de cet événement organisé par une agence de l’ONU, entame une grève de la faim illimitée.

À l’époque, cette action concertée visait, évidemment, à dénoncer « le verrouillage du système », au moment où tous les projecteurs de la planète étaient braqués sur « Zinochet, le président à vie d’une dictature touristique »2. L’intérêt, c’est que ce mouvement allait enclencher un premier dialogue entre islamistes et sécularistes, débouchant sur "la plateforme du 18 octobre" qui « contenait en germes les débats auxquels la Tunisie post-révolution allait faire face ». Autrement, les questions de la démocratie et des droits de l'Homme, de l’égalité entre les sexes, de la liberté de conscience, du rapport entre État et religion, etc.

Mais voilà que « moins de deux ans après la Révolution, le clivage historique islamistes/sécularistes redevient saillant, structurant les enjeux politiques et sociétaux et suscitant de nombreuses controverses publiques qui agitent la société tunisienne ».

Avec ce rappel en vue, on peut sans doute mieux comprendre « les tergiversations de la révolution » tunisienne traversée par des crises à n’en pas finir. Résultat logique de décennies d’absence de débats politiques et de culte du leader unique et charismatique.

Antonio Gramsci qui n’a jamais été autant cité que lors de cette révolution, dit aussi que « la crise est le moment où l'ancien ordre du monde s'estompe et où le nouveau doit s'imposer en dépit de toutes les résistances et de toutes les contradictions ». Et que « cette phase de transition est justement marquée par de nombreuses erreurs et de nombreux tourments. »3

Le clair-obscur des frontières

Autre constat intéressant qui ressort de ces jours intranquilles : "L'ambivalence des frontières" dont la transgression peut être un calvaire ou une bénédiction.

Une bénédiction pour la ville de Ben Guerdane, dans le sud tunisien, qui subsiste grâce à un commerce de contrebande avec la Libye. « A part la carte d’identité nationale, peu de choses nous lient à la Tunisie », dit un marchand ambulant à Bounenni. Mais il arrive que par ces brèches ouvertes, passent les monstres évoqués par Gramsci. Comme l’attaque de la ville, du l7 mars 2016, par un groupe armé de l’État islamique, relatée par Bounenni.

Pour les migrants subsahariens, c’est un calvaire qui vient juste de commencer. Réchappées de l’enfer du trafic des personnes en Libye, Jenny, une congolaise de Kinshasa, raconte son histoire, sous anonymat. Son témoignage résonne comme une sombre prophétie du désastre présent. Qui aurait imaginé que d’une révolution prônant la solidarité entre damnés de la terre, on passe au recyclage des peurs archaïques, du genre « Grand remplacement » et autres procès complotistes !

Actualisation oblige, on notera que les tenants tunisiens de cette théorie raciste et xénophobe sont allés jusqu’à entraîner Cheikh Anta Diop dans leur délire. Ainsi, un membre du parti nationaliste tunisien sort ce gros mensonge, sur le plateau d’une télévision privée, affirmant que l’historien et anthropologue sénégalais serait l’instigateur de l’idée de l’origine nègre de Carthage, au même titre que l’Égypte et l’Éthiopie, dans son livre « Nations nègres et culture ».

Le volet tunisien se clôt avec le coup de force du 25 juillet 2021, quand le président tunisien Kais Saied décide de s’arroger tous les pouvoirs.

Algérie. Le pays de Bouteflika reste fermé à notre reporter car on lui refuse l’accréditation. Mais dans son post-scriptum, il survole une scène « euphorique », celle d’un groupe de Tunisiens et d’Algériens qui manifestent, en ce 9 mars 2019, sur les marches du Théâtre municipal, à Tunis ; en solidarité avec le mouvement qui agite les villes algériennes. Mais nous ne sommes pas tout à fait d’accord avec l’auteur lorsqu’il qualifie le Hirak de « vague rarissime de protestation en Algérie ». Qu’en est-il alors des manifs réprimées de janvier 2011 et du mouvement Barakat en 2014 ? « De fait, comme le note le journaliste algérien Akram Belkaid, il est important de signaler que le pays vit en état d’émeutes continues depuis la fin des années 1990 ».

Au passage, on notera que l’un des effets retors de ces révolutions, c’est d’avoir relancé la chasse aux journalistes. Que ce soit en Algérie, en Tunisie, en Libye ou en Égypte, un reporter peut se retrouver dans le collimateur des régimes en place ou de quelque milice armée. La suspicion est d’autant plus démente lorsqu’il s’agit de médias étrangers.

Et Bassem ne s’étonne plus que des « gens ordinaires » l’interpellent dans la rue avec cette question: « pour quel média roulez-vous ? ».

D’ailleurs, notre reporter évoque une mésaventure vécue au Caire par des confrères, l’Égyptienne Sara Khorshid et le Français Alain Gresh qui, installés dans un café pour parler de la situation politique, ont été dénoncés par une cliente auprès de la police. Ce qui leur vaudra une arrestation en bonne et due forme.

Palestine. Déterritorialisée, elle se transporte cette fois-ci à Abu-Dhabi. C’est là que Bounenni rencontre Khaled Mechaal, leader du Hamas, qui venait de mettre fin à un long séjour à Damas, débuté en 2001. Or, « aux Émirats, Mechaal se savait en terre hostile aux Frères musulmans dont son mouvement est le fer de lance sur la scène palestinienne », écrit Bounenni.

En quelques phrases, le journaliste nous expose le difficile positionnement du chef du Hamas vis-à-vis du pouvoir syrien, mais également au sein de son propre parti. D’autant que le Qatar, ancien allié de Damas et parrain du Hamas, s’est « rangé du côté de l’opposition. Idem pour la Turquie ».

Si l’on s’en tient à la métaphore sismologique, ce chapitre confirme, en tout état de cause, que « le tremblement de terre majeur» a bel et bien eu lieu en Syrie, dévoilant des «zones de rupture » et des « zones asismiques ». Le choc tunisien ne serait alors qu’une «secousse prémonitoire ».

Pour compléter le tableau, on ajoutera qu’au Bahreïn, la contestation sera écrasée par «la solidarité contre-révolutionnaire des monarchies du Conseil de coopération du Golfe». Ce que Bassem Bounenni ne nous dit pas, mais qui nous paraît utile à signaler en rapport avec les « zones asismiques » que n’affectent pas les tremblements de terre.

Syrie. Au-delà des tristes topiques de la géopolitique, ce qu’on aime surtout dans ces chroniques, ce sont les témoignages de ces individus rencontrés dans des lieux improbables, qui n’ont pas peur de dire leur vérité.

En traversant la ville fantôme de Ma’arat al-Numan, notre reporter tombe sur le jeune Ziad qui dit vouloir aller en Tunisie pour assister à un festival de danse. De quoi dérouter notre reporter qui reste sur ses gardes.

Bassem s’explique : « Dans nos déplacements, dans le sud du gouvernorat d’Idlib, nous avons petit à petit commencé à déceler les changements des pratiques des différents groupes actifs sur le terrain. Dans plusieurs villages voisins, j’ai lu des tracts appelant à punir les fumeurs ou demandant aux femmes de se conformer à un certain dressing code plutôt étrange en ces contrées. Ce n’est plus un secret de polichinelle que des factions armées veulent imposer leur façon de voir le monde, avant même de prétendre au contrôle du moindre bout de terrain, au risque de se confronter aux populations locales ».

Or, il s’avère que Ziad fait partie d’une troupe de danse folklorique, dit-il. Dans l’épilogue, l’auteur nous apprend que le danseur syrien « a quitté son pays pour se réfugier en Turquie, emboitant le pas à des dizaines de milliers de ses concitoyens. Il n’a pas seulement fui le régime de Bachar al-Assad, « réélu » en mai 2021 président de la Syrie avec plus de 95% des voix, mais aussi les factions armées de l’opposition, trop radicales à ses yeux. »

L’histoire de Chaker est encore plus édifiante. Arrêté et torturé pour avoir « manifesté pacifiquement pour la liberté », ce jeune menuisier syrien finit par se rallier aux promesses de libération de Jabhat al-Nusra. « Ironie du sort, il reconnait un de ses tortionnaires, devenu membre de l’Armée syrienne libre ».

Au « au fil des mois, le soutien local est devenu quasiment dérisoire devant l’envergure de l’implication multinationale dans les factions majeures de l’opposition qui finira par s’adjuger la direction. Une grande peur s’installe au point que, sur la place d’un marché, un accompagnateur me demande de détourner le regard des combattants étrangers qui faisaient leurs courses », témoigne le reporter tunisien.

Et nous revient soudain cette assertion absurde balancée, par deux journalistes allemands, au beau milieu d’un livre sur l’argent caché des riches dans les paradis fiscaux :

« Si aujourd’hui des centaines de milliers de Syriens quittent leur pays, c’est en grande partie pour fuir Assad, et pas l’État islamique. »4

Pourquoi ne pas « fuir les deux à la fois », pourrait-on rétorquer ? Le peuple syrien est-t-il voué, en dernier recours, à échanger une terreur contre une autre ?

Quid des groupes mercenaires armées instrumentalisés par les États ?

« Le malheur yéménite » est emblématique de l’inanité de ces partis-pris simplificateurs, quand « les alliances les plus impensables, peuvent se nouer et changer du jour au lendemain ».

Sur le terrain, notre reporter glane des bribes de l’histoire violente qui ravage la Corne de l’Afrique depuis des décennies. On est en 2012, au lendemain de la démission du président yéménite Ali Abdallah Saleh. Zanjibar vient d’être libérée de l’emprise d’Ansar al-Charia.

Les combattants de ce groupe proche d’Al-Qaida vont se présenter comme les sauveurs de « tous les musulmans qui se révoltent contre les régimes coloniaux ». Sauf qu’ils ont coupé des mains et des têtes, interdit aux femmes de sortir seules et se sont « attaqués à la société civile locale, dont le rôle principal était de se substituer à l’État, totalement absent ». Ils n’oseront pas interdire le « commerce lucratif » du qat. Mais, avant de partir, ils sèment des centaines de mines dans la ville de Zanjibar.

C’est cette même obédience, Ansar al-Charia, qui va revendiquer l’assassinat de l’ambassadeur américain en Libye.

La destruction qui a ravagé Abyan, bombardé pendant des semaines, a poussé la population à se déplacer à Aden. Parmi eux, des réfugiés somaliens qui « ont fui leur pays, sans gouvernement viable depuis 1991, en proie à l’instabilité et à l’insécurité ». Pour eux, cette guerre ressemble à s’y méprendre à celle de Mogadiscio.

« La première vertu des révolutions est d’ouvrir l’horizon des possibles », écrivent les auteurs du « 89 arabe ». Oui car « avec une nouvelle génération qui naît, c’est tout un nouveau peuple qui émerge », se passionne Bounenni.

Mais est-on vraiment maître de ses choix dans des pays gouvernés par la peur, où les souverainetés nationales s’effritent et les inégalités se creusent ?

« Dans le Monde arabe, la peur est une institution », écrit à juste titre Bounenni. On peut alors se demander, après une décennie de révolutions et de contre-révolutions, si la peur a vraiment changé de camp ?

Un témoignage précieux et courageux

Ce livre est un témoignage précieux et courageux. D’abord parce qu’il offre, aux lecteurs tunisiens en particulier, un panorama des autres révolutions arabes. L’un des avantages de cette décennie, aura été, sans doute, que des peuples sortis de leurs bocaux se sont rencontrés et se sont découvert dans leurs similitudes et leurs différences.

Il aura surtout démontré que le récit des individus tisse des réalités plus denses et plus complexes que le récit uniforme des médias dominants.

On devine aisément que le livre a été écrit dans l’urgence, alors que le reporter lui-même est encore pris dans le tourbillon de l’événement changeant et imprévisible.

On regrette, cependant, les tournures de style maladroites, l’absence d’une chronologie et d’un index des sigles et des noms propres. Même un lecteur averti peut se perdre entre ces sigles tentaculaires: AQAP référant à Al-Qaïda dans la péninsule arabique, ou encore Jabhat al-Nusra et Ansar al-Charia, groupes affiliés à Al-Qaida et qui sont présents en Égypte, en Libye, en Syrie, en Tunisie, au Yémen et ailleurs. De même, les notes de bas de pages auraient gagné à être déplacées à la fin de l’ouvrage, pour une meilleure visibilité du texte.

Mais comment conclure cette conversation engagée avec un ancien collègue, sans lui donner la parole en dernier lieu. Nous lui avons posé quelques questions.

Interview.

+ Ce livre-témoignage est « une rude épreuve » dis-tu. Pourquoi ?

- L’épreuve est rude pour moult raisons : d’abord, ça réveille de vieux démons. On ne sort jamais indemne de telles expériences. En parler, ça fait autant de bien que de mal. Et, puis, le cours des événements ne s’arrête pas. Ce qui a fait que cet ouvrage a pris plusieurs années avant de retrouver la forme finale. En juin 2021, le manuscrit était fin prêt. Mais, avec le revirement du 25 juillet 2021, en Tunisie, il a fallu tout arrêter et ajouter un chapitre, tout en étant conscient que la situation continuera d’évoluer dans un sens ou dans un autre.

+ Tu évoques de ton évolution personnelle au cours de cette décennie mouvementée. Aurais évolué de la même manière si tu étais resté en Tunisie ?

- : Il faut dire que travailler pour un média étranger offre de plus grandes opportunités, en termes de couverture. Et, l’évolution émane justement de la diversité des sujets traités. Tu passes d’un coup d’État à une guerre civile. Tu couvres des élections, par-ci, et un processus politique, par-là. Tu es au cœur même de la dynamique de toute cette décennie.

+ Est-ce qu’il y a eu un devoir de réserve dictée par les médias où tu as travaillé, notamment concernant l’implication de l’occident en Syrie et en Libye et la disparition, jusque-là irrésolue, de nos deux confrères tunisiens Sofiéne et Nadhir ?

- Le livre s’est construit autour de ce que j’ai vécu, ce dont j’étais témoin. J’étais plus sur le terrain que dans les coulisses des réunions internationales sur tel ou tel pays. Pour la partie Libye, c’était un peu plus différent puisque j’ai couvert la Conférence de Palerme et le Dialogue politique à Tunis. Pour ce qui est de la Syrie, j’ai bien essayé de donner au conflit sa dimension géopolitique, à travers l’implication non seulement de l’Occident mais aussi de l’Iran et de la Russie. Quant à l’affaire Sofiène-Nadhir, je n’ai pas d’éléments. Personne n’a de preuves de vie. Les situations d’enlèvement sont les pires à gérer.

+ Certains t’ont reproché de rapporter les critiques de la population syrienne sur les abus du Front Al-Nosra. Peut-on rester honnête, quand on est journaliste de guerre dans un média mainstream?

- On ne peut qu’être honnête, en couvrant la guerre ou autre. Cela va de notre crédibilité. En temps de guerre, cela va aussi de notre propre sécurité. J’ai essayé de raconter cette décennie, à travers des personnes que j’ai croisées sur mon chemin. C’est un peu compliqué. D’ailleurs, j’ai dû opter pour des pseudonymes car j’avais peur de porter atteinte à ceux qui se trouvent toujours sur le terrain.

+ Le seul pays où tu n’es pas allée sur le terrain et dont tu parles, c’est la Palestine. Peut-on couvrir un pays géographiquement transportable ?

- L’histoire de la Palestine, comme plusieurs autres pays, d’ailleurs, s’est faite surtout à l’exil. La partie Palestine, dans cet ouvrage, s’est construite autour d’un entretien avec le chef du Hamas, Khaled Méchàal, lui-même réfugié depuis plusieurs décennies. D’ailleurs, il venait de changer de pays hôte, lorsque nous l’avons rencontré.

+Est-ce qu’il y a une question que tu aurais voulu qu’on te pose ?

- Certains m’ont reproché l’usage de photos parce qu’ils y voyaient une forme d’égotisme. Les images servaient à authentifier et à consolider la véracité de ma présence sur plusieurs terrains. Moi-même je n’arrivais pas à croire, avec l’achèvement du livre, que j’avais couvert tout cela.

Notes:

1- Benjamin Stora et Edwy Plenel, Le 89 arabe. Stock éditions.

2- Titre d’un article du quotidien algérien El Watan paru le 12 janvier 2011. Zinochet étant un sobriquet attribué par ses opposant au président tunisien assimilé au dictateur chilien Pinochet.

3- Antonio Gramsci, "Passé et présent", Cahiers de prison. Gallimard éditions.

4- Bastian Obermayer et Frederik Obermaier, Le Secret le mieux gardé du monde. Le roman vrai des Panama Papers. Seuil éditions.