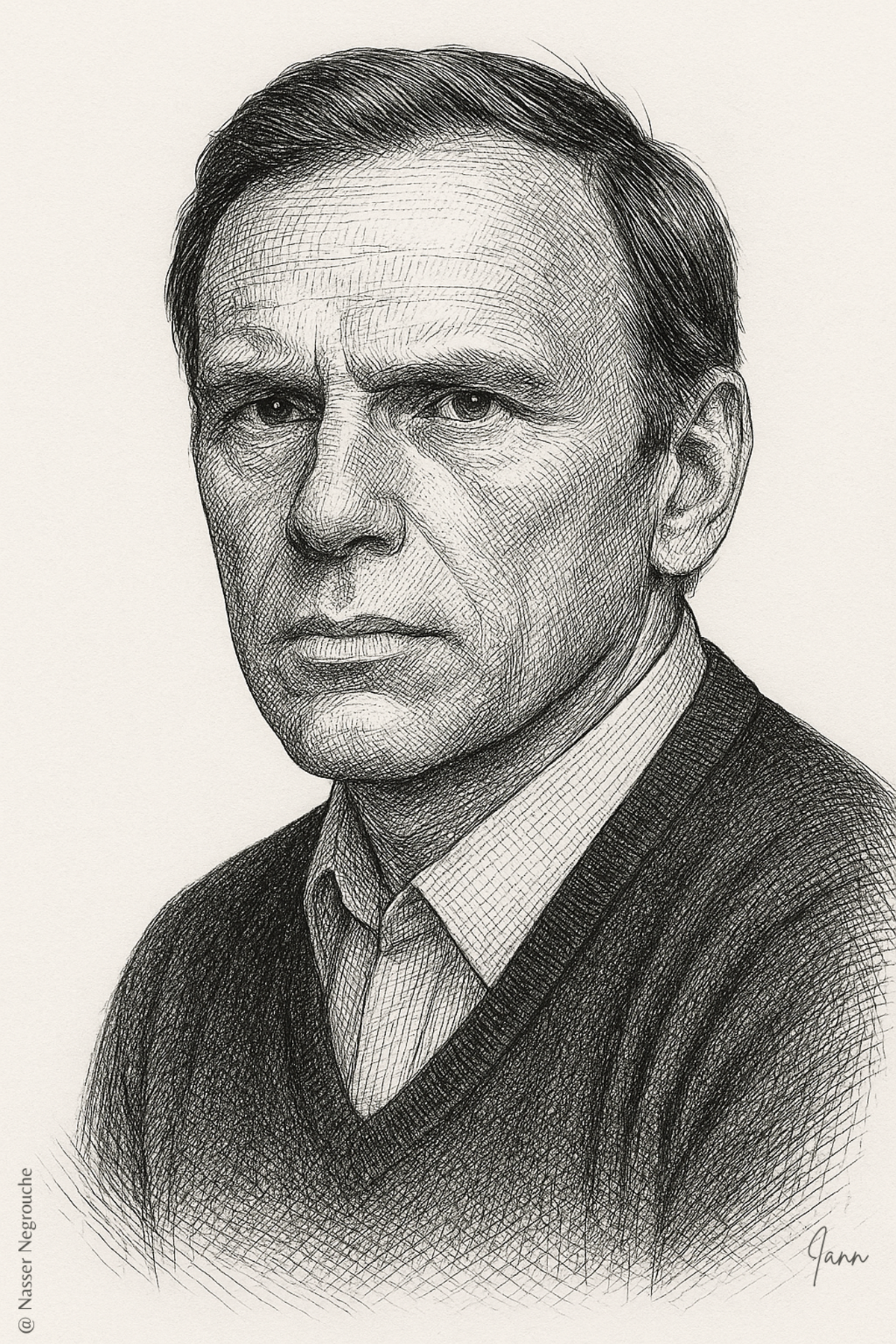

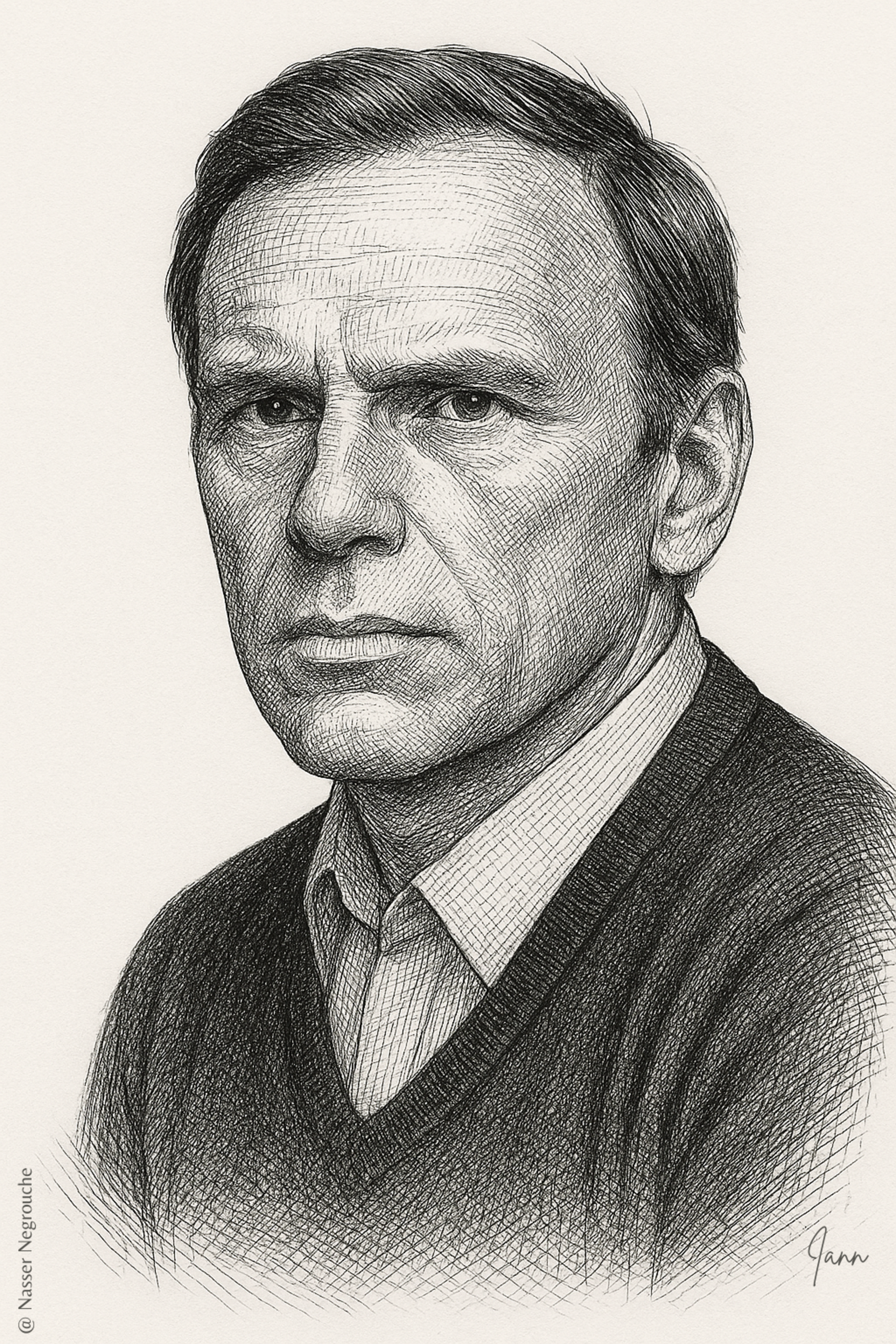

Agrandissement : Illustration 1

A l’ère de l’instantanéité digitale, trois ans valent un siècle. Trente-six mois suffisent à recouvrir les traces les plus profondes, des émotions qu’on croyait éternelles. Et celles de Jean-Louis Trintignant, qui souhaitait par-dessus tout « rester un acteur clandestin », semblent s’effacer avec une troublante facilité. Ce silence qui entoure aujourd’hui sa mémoire n’est-il que l’oubli passager d’un monde amnésique, ou le chef-d’œuvre posthume d’un homme qui a toujours préféré le murmure au cri ?

L’écho d’une France tourmentée

Car avant d’être une star, Trintignant fut une absence, un creux, une page blanche. Timide maladif, il ne voulait pas être acteur mais metteur en scène. Non pour s’exposer mais pour comprendre les autres. Son jeu, d’une économie légendaire, relevait du retranchement. Il n’imposait rien, il suggérait. Il n’incarnait pas, il laissait infuser. Dans un star-système qui exige l’emphase, il a fait de la soustraction un art majeur. Cette discrétion, qui fut sa force, est peut-être la cause de son apparente désuétude. Il n’a pas laissé une image iconique et tonitruante, mais un sillage, une impression, l’écho d’une France intellectuelle et tourmentée qui doutait d’elle-même.

Opposé à la violence coloniale

Ce que l’on oublie plus encore, c’est que derrière l’acteur au jeu minimaliste se cachait une conscience politique intransigeante. Son engagement le plus méconnu, et sans doute le plus risqué, fut son opposition farouche à la guerre d’Algérie. Alors que sa carrière vient de décoller en 1956 avec Et Dieu… créa la femme, la coupure est brutale : il est mobilisé en 1958 et envoyé en Algérie, où la guerre fait rage. Loin de se soumettre à son sort, il cherche à éviter à tout prix l’incorporation sans fuir ses responsabilités. Comme il le confiera bien plus tard, il espérait « ne pas y aller mais ne pas non plus être un insoumis ». Pour se faire réformer, Trintignant ingurgitera même quarante blancs d’œufs dans l’espoir de truquer ses analyses médicales. Dans le même temps, il se déclare solidaire de la cause algérienne et défenseur du FLN. Une position publique que l’armée lui fera payer chèrement - entre brimades, humiliations et corvées -, lorsqu’il débarquera à Alger après un passage par l’Allemagne. Cet acte de rébellion n’est pas anodin : il révèle son rejet viscéral de l’injustice et son opposition totale à la violence coloniale. Deux constantes qui irrigueront souterrainement une partie de sa carrière.

L’incarnation de son contraire

Cet humanisme militant ne s’est pas toujours illustré de manière frontale. Trintignant était trop complexe pour les rôles de héros sans tache. La preuve la plus saisissante est son personnage dans Le Combat dans l’île d’Alain Cavalier, en 1962. En pleine guerre d’Algérie, alors que l’OAS ensanglante les rues, Trintignant, l’anticolonialiste, choisit d’incarner Clément, un militant d’extrême droite, fasciste froid et méthodique. Il le confirmera lui-même plus tard : « J’ai toujours trouvé les héros fades et sans relief. Je préfère les défauts des gens. Alors dès que j’ai pu jouer un pourri, j’ai sauté dessus. » Le geste est d’une intelligence redoutable : plutôt que de jouer un personnage qui lui ressemble, il dissèque celui qu’il exècre. Il ne fait pas l’apologie de ses idées, il explore la mécanique glaçante du fanatisme pour montrer comment un idéal de pureté peut conduire à la terreur. C’est là tout le paradoxe de l’acteur : son engagement le plus profond passe par l’incarnation de son contraire.

Compromissions et lâchetés

Plus tard, il y aura bien sûr le juge d’instruction incorruptible de Z de Costa-Gavras, film politique tourné en Algérie, qui lui vaudra le Prix d’interprétation à Cannes en 1969. Ou encore son rôle de déserteur de l’armée française dans le film algérien L'Opium et le Bâton d'Ahmed Rachedi. Mais c’est dans ces choix obliques, dans ces rôles où il explore la part sombre de l’homme et de la société – le bourgeois catholique de Ma nuit chez Maud, le fasciste du Conformiste –, qu’il se montre le plus politique. « Je suis un acteur pas tellement spontané. Je suis un acteur qui réfléchit », reconnaîtra, lui-même, Trintignant. Il ne juge pas, il expose les failles, les compromissions, les lâchetés.

Un fantôme nécessaire

A sa manière, Jean-Louis Trintignant fut le sismographe d’une certaine France. Celle des Trente Glorieuses finissantes, des débats d’idées, des amours compliquées et des désenchantements larvés. De la romance à Deauville d’Un homme et une femme à la décomposition d’un couple dans Amour de Michael Haneke, il a accompagné les métamorphoses d’un pays, ses rêves de modernité et ses angoisses face au déclin.

Aujourd’hui, trois ans après sa mort, le silence qui l’entoure est peut-être moins un oubli qu’une forme de respect involontaire. Dans un monde qui crie pour exister, son œuvre nous rappelle la puissance du non-dit, la dignité du doute et le courage de la discrétion. Sa voix s’est tue, mais son écho feutré si caractéristique continue de nous interroger sur ce que nous avons perdu en chemin. Cet acteur qui voulait être clandestin a finalement réussi son pari : il est devenu un fantôme nécessaire, dont l’absence même révèle le vide qu’il a laissé.