Les images sont d'une familiarité obsédante : des enfants émaciés, des familles désespérées fuyant leurs foyers, et des communautés coupées des nécessités de base. En regardant le conflit en cours à Gaza, je ne peux m'empêcher de voir les échos de ma propre jeunesse pendant la Guerre civile nigériane (1967-1970). Bien que séparés par plus de cinq décennies et des milliers de kilomètres, la Guerre du Biafra qui a marqué ma petite enfance et le conflit actuel de Gaza partagent des parallèles troublants qui illuminent des patterns récurrents dans la guerre moderne et les crises humanitaires.

Je suis né en mars 1966, seulement deux mois après le coup d'État du 15 janvier 1966 qui a mis le Nigeria sur la voie de la guerre civile, et environ 14 mois avant la déclaration de la République du Biafra le 30 mai 1967. En tant que nourrisson quand la guerre a commencé et jeune enfant pendant toute sa durée, ma famille a vécu le cycle complet de déplacement qui définissait la vie civile pendant le conflit.

La Guerre du Biafra a émergé de tensions ethniques, religieuses et économiques profondes au sein du Nigeria. La Région de l'Est, majoritairement chrétienne et peuplée d'Igbos, a déclaré l'indépendance en tant que République du Biafra suite aux massacres du peuple Igbo dans le nord du Nigeria et aux disputes concernant les revenus pétroliers. La sécession a déclenché une guerre civile brutale de trois ans alors que le gouvernement fédéral nigérian cherchait à maintenir l'intégrité territoriale.

Comme des millions d'autres familles, nous avons été déplacés à l'intérieur du pays, forcés de vivre dans des camps de réfugiés alors que la guerre ravageait notre patrie.

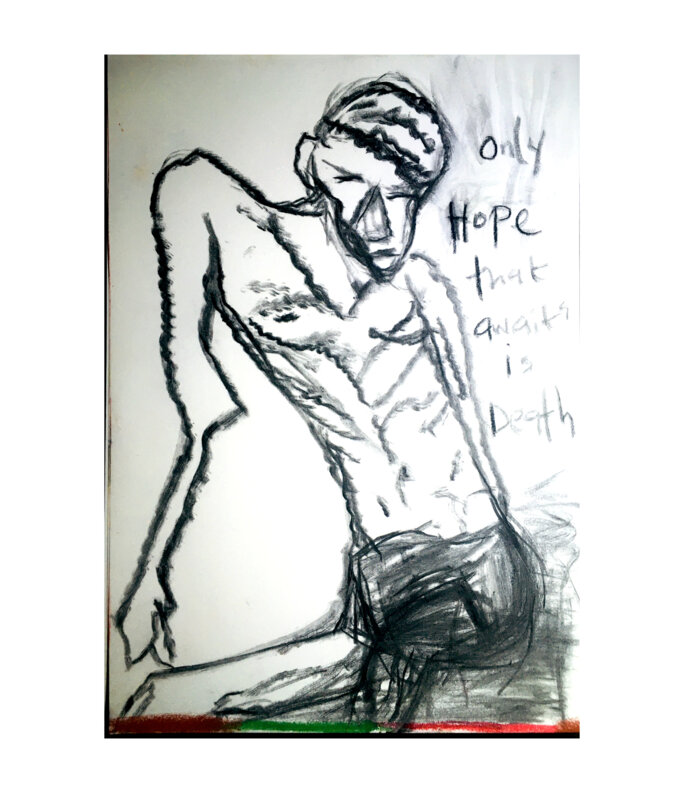

Agrandissement : Illustration 1

Finalement, nous avons cherché refuge à Abagana, mon foyer ancestral qui avait été témoin de l'une des victoires militaires les plus célébrées du Biafra en octobre 1967, quand les forces biafraises ont tendu une embuscade et décimé un large convoi militaire nigérian. L'ironie n'était pas perdue — des familles cherchant la sécurité dans les lieux mêmes où les batailles les plus intenses de la guerre avaient eu lieu, où triomphe et tragédie se mêlaient dans la mémoire collective d'un peuple luttant pour sa survie.

Le désespoir de la survie poussait les gens à des risques extraordinaires. Je me rappelle les histoires d'un marché familièrement connu sous le nom d'« Attack », où des contrebandiers apportaient de la nourriture de l'autre côté des lignes ennemies pour la vendre aux Biafrais affamés. Le nom lui-même capturait la réalité — le voyage vers et depuis ce marché vital était notoirement périlleux. Les voyageurs faisaient face à la menace constante d'embuscades, perdant non seulement leurs précieux achats mais souvent leurs vies. Pourtant, la faim contraignait des gens comme mon père à faire ces voyages dangereux de façon répétée, risquant tout pour avoir la chance de nourrir notre famille.

Cette expérience reflète ce que je vois à Gaza aujourd'hui, où le blocus a créé des conditions similaires de désespoir. Pendant le conflit biafrais, les forces nigérianes ont mis en place un blocus complet qui empêchait la nourriture, les médicaments et autres fournitures essentielles d'atteindre la région sécessionniste. Cette « stratégie de famine » était délibérément conçue pour forcer la reddition du Biafra en rendant la vie civile insoutenable.

Gaza a similairement vécu des blocus prolongés, avec Israël contrôlant la plupart des points d'entrée depuis 2007. Cela a sévèrement restreint le mouvement des biens, des personnes et des ressources, créant ce que beaucoup décrivent comme une « prison à ciel ouvert ». Pendant les périodes de conflit actif, ces restrictions s'intensifient, affectant l'accès aux fournitures médicales, au carburant et aux nécessités de base.

Ces souvenirs fragmentés, transmis en chuchotements, révèlent une autre dimension de l'héritage du conflit. Cette histoire qui était la nôtre, celle du Biafra, était à peine évoquée, ou en tons feutrés après la guerre. Les détails nous étaient rarement racontés à nous, les enfants. Elle devait être oubliée, reléguée au passé. Ce silence imposé, cette amnésie collective imposée par le trauma et la nécessité politique, signifiait que les blessures psychologiques de la guerre ne guérissaient jamais vraiment. Mais je sais que l'effet de cette guerre, son trauma continue de vivre en moi jusqu'à ce jour — un témoignage de la façon dont le trauma historique se transmet à travers les générations, même quand délibérément tu.

Des années plus tard, en tant que cinéaste explorant les conflits africains à travers mon film primé « Ezra », je découvrirais à quel point les blessures psychologiques de la guerre peuvent résonner à travers le temps et la géographie. Dans ma conférence TED de 2008, j'ai raconté un moment de clarté dévastatrice pendant mon vol de Sierra Leone vers Paris après avoir interviewé des dizaines d'ex-combattants. J'ai fondu en larmes dans l'avion quand soudain cela m'a frappé. J'étais là, volant de retour de Sierra Leone vers Paris, une ville dans un pays occidental où je vis, et il m'est soudain venu à l'esprit que si un enfant du « monde occidental » de l'âge de ces ex-combattants traversait une journée de ce que ces enfants que j'avais interviewés avaient vécu pendant des années, ils seraient en thérapie pour le reste de leur vie naturelle.

L'inégalité flagrante dans la façon dont le trauma est traité est devenue accablante. Alors que les enfants occidentaux qui vivent des traumas bien moins sévères reçoivent un soutien psychologique étendu, ces jeunes survivants africains d'horreurs inimaginables étaient censés simplement se réintégrer dans la société sans reconnaissance de leurs blessures. Le trauma de la guerre vit avec vous jusqu'à votre mort — une vérité que je connais intimement de ma propre expérience héritée de l'héritage du Biafra.

Les deux conflits ont été marqués par des souffrances civiles disproportionnées. Au Biafra, on estime qu'un à trois millions de personnes sont mortes, beaucoup de famine et de maladie plutôt que de combat direct. Le monde a été témoin d'images horrifiques d'enfants malnutris qui sont devenus les symboles de la catastrophe humanitaire de la guerre.

Les conflits de Gaza ont similairement produit des chiffres dévastateurs de victimes civiles. Les zones urbaines densément peuplées deviennent des champs de bataille où distinguer entre combattants et non-combattants devient de plus en plus difficile. Les organisations internationales ont documenté la destruction d'écoles, d'hôpitaux et de zones résidentielles, faisant écho au pattern d'infrastructures civiles devenant des cibles militaires que j'ai vécu dans mes premières années.

La Guerre du Biafra fut la première guerre fortement médiatisée de l'histoire, établissant des patterns de couverture de conflit qui continuent aujourd'hui. Plus que cela, Médecins Sans Frontières fut fondée après que Bernard Kouchner et ses collègues rencontrèrent les limitations de leurs efforts. Ils réalisèrent qu'ils devaient aussi s'engager dans la politique de la guerre. L'histoire du Biafra est remarquablement bien documentée à travers le travail de journalistes et écrivains internationaux qui ont vécu l'expérience avec nous. Frederick Forsyth, l'auteur anglais, a servi comme correspondant de guerre rapportant directement depuis le Biafra, fournissant aux audiences occidentales des comptes-rendus intimes du conflit.

Don McCullin, le photographe de guerre britannique renommé, a documenté la réalité visuelle de ce qu'il a vécu et témoigné là-bas, ses images obsédantes devenant quelques-uns des témoignages les plus puissants du coût humain de la guerre. John Lennon a renvoyé sa médaille MBE (Membre de l'Empire Britannique) au Palais de Buckingham en protestation de la fourniture continue d'armes par le Gouvernement britannique au côté nigérian. Steve Jobs a renoncé au christianisme à cause de ce qu'il voyait comme une guerre injuste et ne pouvait pas la réconcilier avec sa croyance en Dieu.

Peut-être plus significativement, le grand écrivain nigérian Chinua Achebe nous a laissé son livre final, « There Was a Country », un compte-rendu profondément personnel de son expérience et sa vie au Biafra. Ces voix diverses — correspondants étrangers, photojournalistes et écrivains indigènes — ont créé un record documentaire sans précédent qui a galvanisé l'opinion publique mondiale et mené à des efforts de secours humanitaire massifs. Cependant, cette couverture médiatique extensive et cette sympathie internationale ne se sont toujours pas traduites en intervention politique effective pour mettre fin au conflit.

Gaza a similairement capturé l'attention internationale à travers les médias sociaux et la couverture médiatique traditionnelle, générant des débats passionnés sur le droit humanitaire et la protection civile.

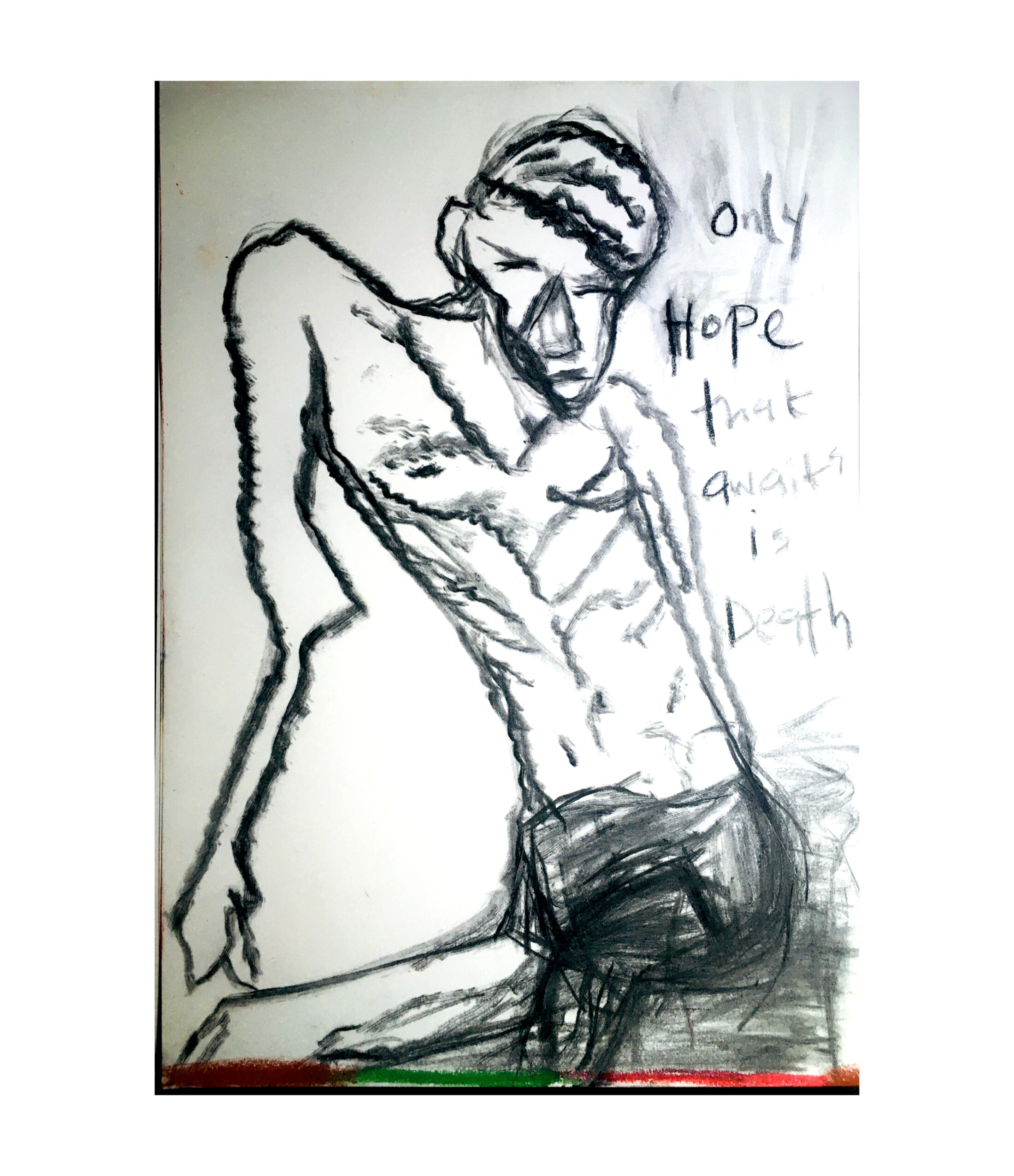

Agrandissement : Illustration 2

Pourtant, comme avec le Biafra, la sympathie internationale a eu du mal à se traduire en solutions diplomatiques effectives ou en paix durable.

Les deux conflits soulèvent des questions fondamentales sur l'autodétermination versus l'intégrité territoriale. La déclaration d'indépendance du Biafra était enracinée dans la croyance du peuple Igbo qu'ils ne pouvaient pas rester en sécurité au sein du Nigeria après avoir vécu une persécution systématique. La réponse du gouvernement fédéral a mis l'accent sur l'inviolabilité des frontières nationales et le précédent que la sécession établirait pour d'autres régions.

La quête palestinienne pour un État et la relation de Gaza à cette aspiration fait écho à des thèmes similaires. Les questions de souveraineté, de sécurité et du droit à l'auto-gouvernance restent centrales au conflit, avec des narratifs concurrents sur la résistance légitime versus le terrorisme, et l'occupation versus les besoins de sécurité.

Le pétrole a joué un rôle crucial dans le conflit biafrais, car la Région de l'Est contenait une grande partie des réserves pétrolières du Nigeria. Le contrôle de ces ressources est devenu un facteur clé dans la détermination du gouvernement fédéral à empêcher la sécession et dans la réponse de la communauté internationale à la crise.

La localisation stratégique de Gaza et la relation économique des territoires palestiniens plus larges avec Israël reflètent des dynamiques similaires de contrôle de ressources et de dépendance économique. L'impact économique du blocus a créé des conditions où le développement normal et la prospérité restent insaisissables.

Les deux conflits mettent en évidence les limitations de l'intervention internationale dans les conflits internes. Pendant la Guerre du Biafra, la politique de la Guerre froide a influencé quels pays soutenaient quel côté, souvent basé sur des intérêts stratégiques plutôt que sur des préoccupations humanitaires. Les organisations de secours ont fourni une aide cruciale mais n'ont pas pu mettre fin au conflit sous-jacent.

La réponse internationale d'aujourd'hui à Gaza reflète des complexités similaires, avec des considérations géopolitiques éclipsant souvent les impératifs humanitaires. Le défi reste comment dépasser la gestion de crise vers la construction de paix durable.

La fin de la Guerre du Biafra n'a apporté ni justice ni réconciliation. La politique du gouvernement nigérian « ni vainqueur, ni vaincu » a tenté de promouvoir l'unité nationale, mais les tensions sous-jacentes ont persisté. Beaucoup des divisions ethniques et religieuses qui ont déclenché le conflit continuent d'influencer la politique nigériane aujourd'hui.

Ce précédent historique offre des leçons sobres pour Gaza. Les victoires militaires s'attaquent rarement aux causes profondes de tels conflits. Sans efforts genuins pour s'attaquer aux griefs sous-jacents, obtenir justice pour les victimes, et créer des arrangements politiques durables, les cycles de violence tendent à se reproduire.

Les parallèles entre le Biafra et Gaza ne sont pas exactes, et chaque conflit émerge de circonstances historiques uniques. Cependant, les deux démontrent comment des conflits prolongés caractérisés par des blocus, des souffrances civiles et l'attention internationale peuvent devenir apparemment insolubles. Ils nous rappellent que les solutions militaires seules ne peuvent pas s'attaquer aux griefs profondément enracinés et aux aspirations qui alimentent de tels conflits.

Plus important encore, les deux tragédies soulignent le coût humain de permettre aux disputes politiques d'escalader en catastrophes humanitaires. Les enfants qui ont souffert au Biafra — y compris mon moi nourrisson — et ceux qui souffrent à Gaza aujourd'hui méritent mieux que d'être les symboles des échecs de leurs sociétés à trouver des solutions pacifiques à des problèmes complexes et la lâcheté flagrante, la cupidité et l'hypocrisie de nations puissantes avec des intérêts acquis.

Mon parcours d'un bébé de guerre biafrais à un cinéaste documentant d'autres conflits africains m'a appris que le trauma connecte à travers le temps, la géographie et les expériences individuelles. La réponse de la communauté internationale à ces conflits révèle à la fois le potentiel et les limitations de l'intervention humanitaire. Alors que les efforts de secours peuvent alléger la souffrance immédiate, c'est-à-dire, s'ils sont autorisés à faire leur travail, la paix durable nécessite de s'attaquer aux causes profondes, d'assurer la responsabilité, et de créer des cadres pour la coexistence qui respectent à la fois les besoins de sécurité et la dignité humaine de tous et non pas d'un seul côté.

Alors que je suis témoin de la souffrance continue à Gaza, les leçons de mon propre trauma hérité me rappellent que le temps seul ne guérit pas de telles blessures. Des efforts actifs vers la justice, la réconciliation et des solutions politiques durables restent essentiels pour briser les cycles de violence et empêcher les générations futures d'hériter des conflits de leurs prédécesseurs. Le trauma de la guerre vit avec vous jusqu'à votre mort, mais peut-être qu'à travers la compréhension de ces patterns, nous pouvons travailler pour nous assurer que moins d'enfants grandissent en portant le poids de conflits qu'ils n'ont jamais choisis mais ne peuvent pas échapper.