Agrandissement : Illustration 1

Avec un taux de réussite de 95,7% toutes séries confondues, c’est 713 900 bachelier·es qui peuvent prétendre rejoindre l’enseignement supérieur à la rentrée, soit 48 000 bachelier·es de plus par rapport à 2019 (source). 48 000 étudiant·es, reparti·es sur l’ensemble de l’offre dans l’enseignement supérieur ce n’est vraiment pas grand-chose, et pourtant…

- L’Université française va mal

Ce constat est tellement récurrent qu’il en deviendrait risible s’il n’était pas aussi lourd de conséquences. En 2007, la juriste Jacqueline Dutheil de la Rochère décrivait déjà les « Difficultés de l’Université française » :

« L’Université souffre de maux divers, dont le volet financier, pour être significatif et souvent dénoncé, n’est pas le seul. L’université de masse qui s’est imposée depuis l’arrivée des enfants du babyboom n’a été ni voulue, ni pensée, ni financée, ni dotée d’objectifs. Ployant depuis plusieurs décennies sous le poids du nombre, de la masse des étudiants bacheliers qui s’inscrivent sans discernement dans des filières dépourvues de débouchés, l’université se trouve largement démunie de moyens d’action. Elle n’a ni les moyens matériels (locaux, bibliothèques, administration, informatique, logistique, etc.), ni les moyens humains d’encadrer utilement tout ce monde. »

Si l’état des lieux n'était déjà pas reluisant, la situation depuis 2007 s’est nettement détériorée.

- Faire plus avec moins : le casse tête de l'enseignement supérieur

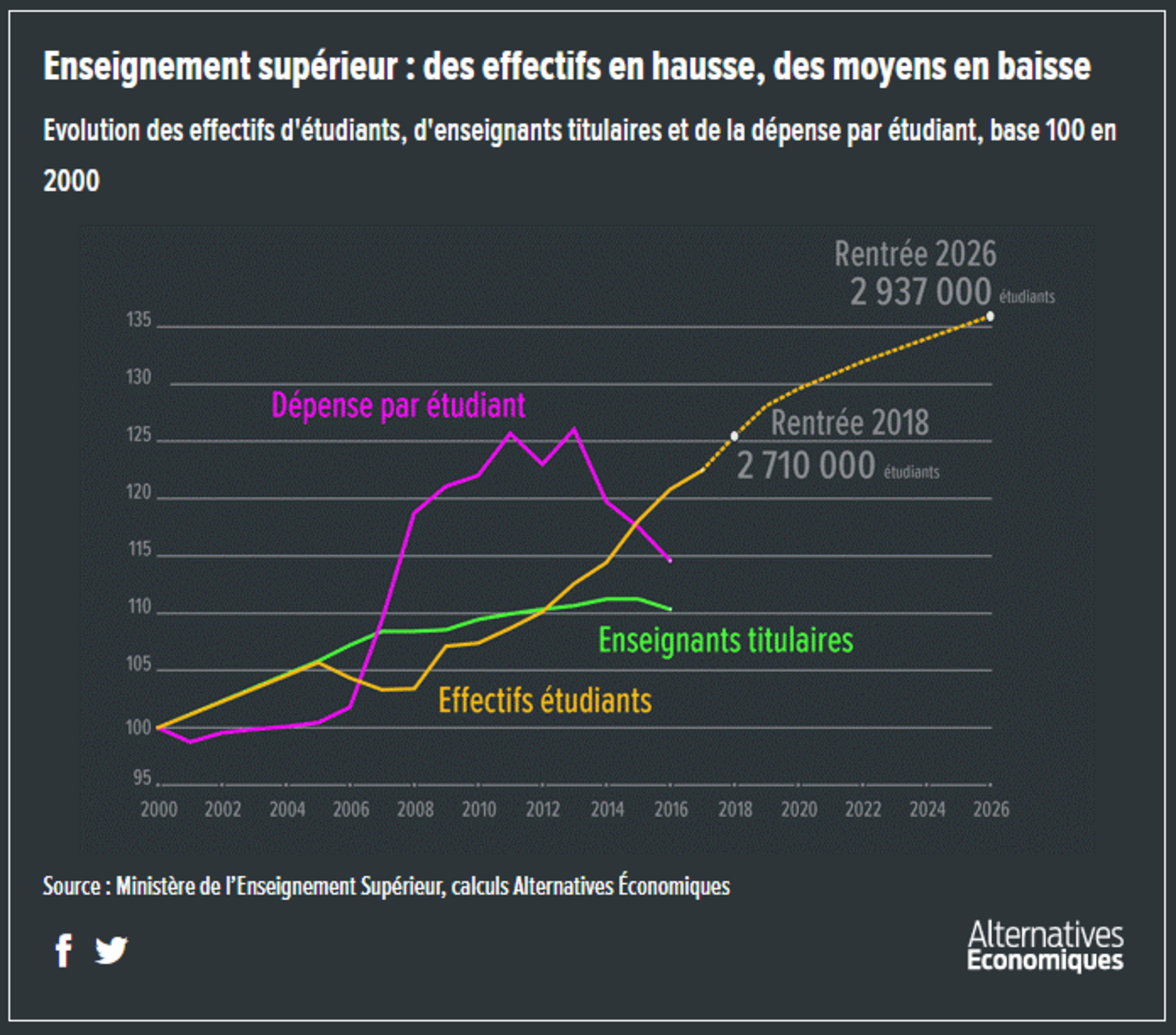

Agrandissement : Illustration 2

Alors que les effectifs d’étudiant·es de l’enseignement supérieur n’ont cessé d’augmenter, la dépense par étudiant·es est en chute libre ces dernières années. Le recrutement d’enseignant·es titulaires, loin de suivre l’évolution des effectifs, stagne voir régresse. Le taux d’encadrement, qui mesure le nombre d’enseignant·es chercheurs·euses titulaires pour 1 000 étudiant·es est passé de 35,13 en 2010 à 31,25 2016, un des pire taux d’Europe. Les enseignant·es chercheurs·euses font face à des conditions de travail de plus en plus difficile, iels sont par exemple 59% à déclarer travailler parfois ou souvent avant 8h, 79% après 22h, et 97% pendant le weekend ou lors des congés.

Le constat est encore pire à l’Université, le parent pauvre de l’enseignement supérieur, qui comptait en 2016 seulement 10 210€ de dépenses par étudiant·es contre 15 110€ pour les étudiant·es des classes préparatoires aux grandes écoles. Un budget qui a baissé de 10% sur la dernière décennie.

Ce désengagement de l’Etat a plongé le monde de l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) dans une grande précarité et a favorisé la croissance du secteur privé qui a vu ses effectifs augmentés de 70% sur la période 2000-2016.

- La précarité étudiante : entre misère et reproduction sociale

Depuis 2009, le coût de la vie étudiante n’a cessé d’augmenter. En 2019 20% des étudiant·es vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Avec la baisse des aides au logement (APL), la baisse des aides à destination des jeunes actifs et des étudiant·es salarié·es, la revalorisation des bourses, après 3 ans de gel, qui ne compense même pas les effets de l’inflation, et la multiplication par 15 des frais d’inscriptions pour les étudiant·es étranger·es, la situation est de plus en plus dramatique.

Ces conditions financières plongent dans la misère toute une partie des étudiant·es. Selon une étude d’Audiar sur les étudiant·es de Rennes en 2017, iels étaient 17,1% à ne pas manger à leur faim de manière répétée, faute de moyens financiers ou de temps. Le 8 novembre 2019, un étudiant s’immolait devant le restaurant universitaire à Lyon après avoir pointé du doigt sa condition d’étudiant précaire sur Facebook.

En plus de cette misère, la précarité est aussi un outil puissant de reproduction sociale. En 2016, 46% des étudiant·es ont eu une activé rémunérée pendant leur année universitaire, dans 54,4% des cas cette activité était considérée comme « indispensable pour vivre » (source). Ces emplois pèsent lourd sur la réussite des étudiant·es, il n’existe pas de statistique récente mais en 2009, alors que la situation n’était pas si dramatique, une étude de l’INSEE estimait déjà que s’iels ne travaillaient pas, les étudiant·es avaient une probabilité plus élevée de 43 points de réussir leur année. Le mythe de l'égalité des chances en prend un coup.

- Des enseignant·es chercheurs·euses d'emplois stables

De l’autre coté de la barrière le constat n’est pas plus reluisant. Pour répondre à un besoin de plus en plus élevé d’heures d’enseignements avec de moins en moins de moyens, les universités font largement appel à des précaires pour assurer les cours. La part des enseignant·es non-permanent·es n’a cessé d’augmenter ces dernières années ce qui laisse de moins en moins de chances aux diplômé·es d’obtenir un poste de titulaire. C’est tout le paradoxe de l’ESR en France, d'un coté il existe un besoin urgent de postes, de l'autre une demande tout aussi importante, pourtant rien n’y fait, par soucis d’économie l’équation est résolue par un recours massif aux précaires.

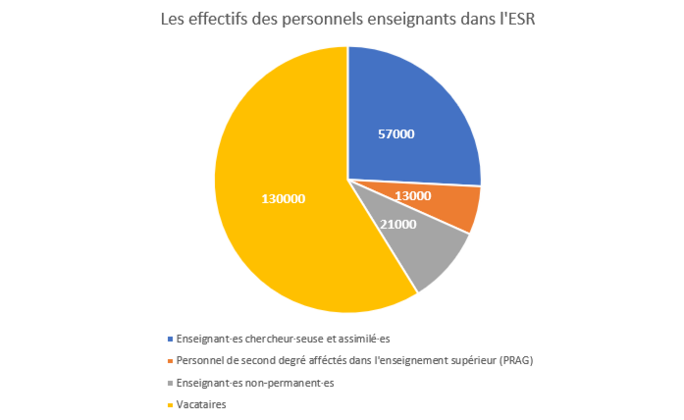

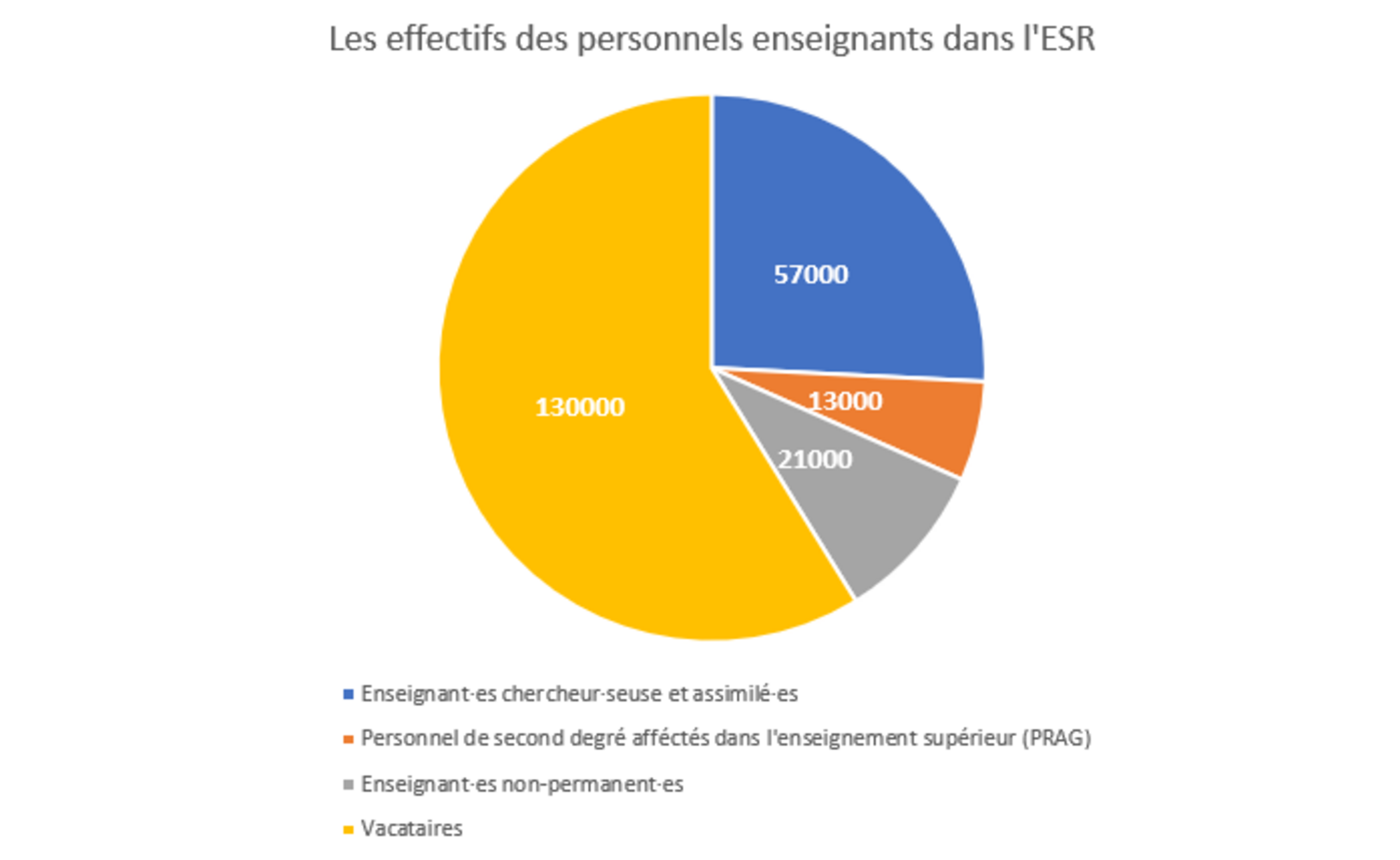

Agrandissement : Illustration 3

La plupart de ces précaires sont vacataires. Doctorant·e sans charge d’enseignement, jeune docteur ou doctoresse sans poste ou autre, les vacataires occupent une place de plus en plus importante à l’université. On estime à 13 000 le nombre de postes de maître·sses de conférences actuellement remplacés par le recours aux vacataires, soit 20% du nombre actuel d’enseignant·es chercheur·ses titulaires.

Être vacataire à l'université c’est être bac+5 ou bac+8, enseigner en licence ou en master et être payé en dessous du SMIC. En effet, alors que l'arrêté de 31 juillet 2009 indique qu’ « une heure de travaux dirigés en présence d’étudiants correspond à 4,2h de travail effectif » le vacataire est payé 41,41€ brut de l’heure et seulement pour l’heure de cours en présentiel. Soit 9,86€ brut de l’heure, le SMIC lui est à 10,15€... Pour rappel, un employeur qui paie ses salarié·es en dessous du SMIC de manière répété commet une infraction pénale.

Autre particularité, le vacataire n’a pas un salaire mensualisé, il ou elle est payée en une seule fois avec du retard, beaucoup de retard. Généralement il faut attendre la fin de l’année universitaire pour pouvoir toucher son salaire de vacataire, peu importe si les cours se sont déroulés de septembre à décembre. Le médiane du retard à laquelle sont payés les vacataires est de 241 jours (8 mois) après la fin du service. Ici aussi, l'Etat est dans l'illégalité la plus totale.

La précarité touche tout le monde de l'ESR y compris le personnel administratif et technique qui compte une grande part de contractuel·les dans ses rangs également. A titre d'exemples, on compte 18% de contractuel·les dans le personnel administratif et technique du CNRS, un chiffre qui monte à plus de 30% à l'université Aix-Marseille.

- Pourquoi s’arrêter en si mauvais chemin ?

Alors que l'ESR fonce déjà dans le mur, le gouvernement semble convaincu à donner un joli coup d'accélérateur avec la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR). Il existe de très nombreux articles sur la LPPR que vous pouvez retrouvez ici, ici, ou encore là. Pour résumer la LPPR c’est :

- Encore plus de précarité avec la création de contrats comme les "CDI de mission" qui n’ont de CDI que le nom, des contrats pour les jeunes chercheurs·euses qui viennent rallonger encore plus le temps entre l’obtention du doctorat et la potentielle titularisation.

- Une concentration des financements qui va entraîner une compétition exacerbée entre chercheurs·euses et entre institutions.

- La fin du caractère publique de la recherche où l’intérêt du secteur privé va devenir de plus en plus prépondérant.

Cette loi, que le PDG du CNRS encense pour être « inégalitaire et darwinienne », a su mobiliser contre elle un grand mouvement de contestation : 144 universités et écoles, 330 laboratoires et 157 revues se sont déjà revendiqués en lutte contre la LPPR. Pour l’instant rien n’y fait, le gouvernement semble convaincu de poursuivre cette marche en avant vers la mort de l’Université et de la Recherche publique. La LPPR a été présentée ce mercredi en Conseil des ministres.

Si la crise sanitaire a aggravé la précarité des étudiant·es et des non titulaire de l'ESR, elle ne peut être tenue pour responsable de la crise que traverse l'Université depuis des années. A l'image de l'Hôpital, la crise sanitaire permet surtout de mettre en évidence l'état déplorable de ce service public que l'Etat continue de démolir. Dans la matière, avec le coup de grâce que représente la LPPR, le jour d'après ressemble à s'y méprendre au jour d'avant.