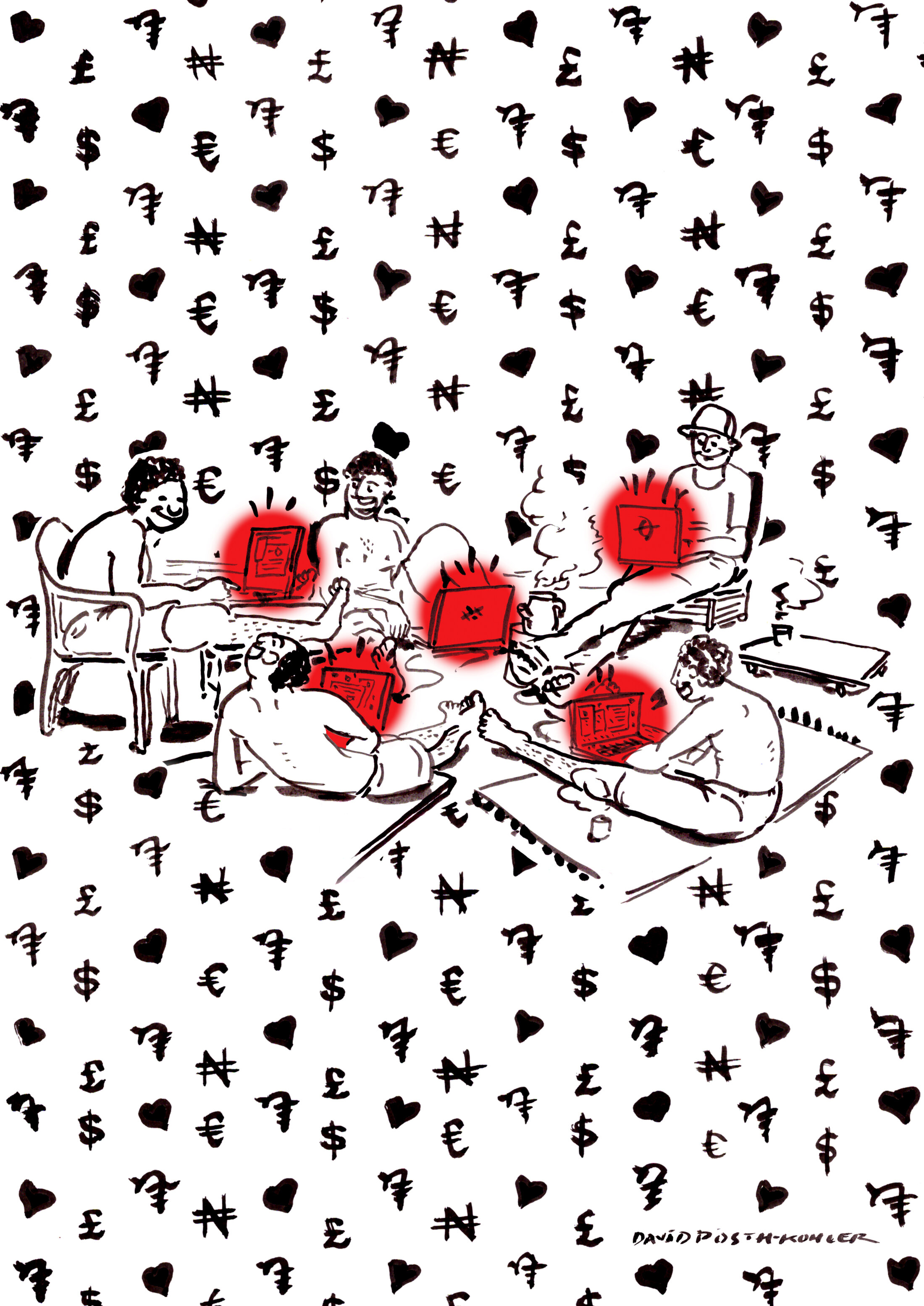

Agrandissement : Illustration 1

Les sentiments de suspicion à l'égard des immigrés nigérians résidant en dehors de leurs frontières nationales sont perceptibles au Sénégal comme dans d’autres pays d'Afrique[1]. Pourtant, malgré les difficultés d’insertion manifestes rencontrées par ces migrants en raison de différentes barrières – linguistiques, culturelles, religieuses –, ils ont, au Sénégal, la réputation d’être de bons locataires qui payent leur loyer en temps et en heure. Leur présence sur le territoire n’étant pas toujours régularisée, leur discrétion vis-à-vis des autorités locales passe par le fait d’être en règle dans leur logement.

En raison des prix élevés des loyers dans la capitale sénégalaise, les stratégies locatives peuvent reposer sur un partage du prix des chambres. C’est le cas de la communauté de Nigérians dont il sera question ici, comptant douze hommes répartis dans trois chambres proches les unes des autres[2]. Les observations, ainsi que les entretiens formels et informels, réalisés entre 2013 et 2016, sur lesquels repose cet article ont été quasi exclusivement menés dans ces trois lieux.

Mes séjours ethnographiques à Dakar ont été motivés par la réalisation d'une recherche doctorale en anthropologie sur les trajectoires masculines prémaritales de jeunes hommes. Certains d’entre eux étant en collocation avec des hommes nigérians, j'ai été amené à rencontrer et à côtoyer cette communauté émigrée[3]. Plusieurs séjours répétés et de longue durée m'ont donné l'occasion de m'intéresser à leurs parcours migratoires. Puis, c'est progressivement sur leur manière de procéder pour gagner de l'argent par le biais d’internet que mon attention s'est portée. L’activité en question consiste à entretenir des relations « romantiques » avec des femmes occidentales - relations qu'ils tentent de pérenniser pour en tirer des profits économiques.

Le Nigeria a la réputation d’être pionnier en matière d’extorsion de fonds et de duperies sentimentales par internet, si bien que ces activités sont désormais célèbres sous l’appellation d'« arnaque nigériane »[4]. Cette appellation permet de désigner l’ensemble des activités jugées délictueuses et frauduleuses, ayant pour but de soutirer de l’argent ou des informations par le biais de moyens numériques[5]. Les études que le monde universitaire a consacré aux cyber-escroqueries sont principalement orientées vers des intérêts juridiques ou de développement. Elles ne s’intéressent que peu aux acteurs eux-mêmes, au profit des conséquences réelles ou anticipées de leur actions[6].

Les données ethnographiques collectées à Dakar révèlent pourtant que s'intéresser aux cyber-escroqueries par le seul biais de leurs aspects préjudiciables, en termes de « configuration développementiste »[7] revient à laisser de côté un grand nombre de composants et de significations enserrés dans ces pratiques. Je privilégierai donc ici une approche situationnelle, qui propose de « décrire et interpréter des faits sociaux, d’étudier les actes de langage et le point de vue des acteurs dans la situation »[8]. Il s’agira de ne pas reprendre à notre compte les considérations juridiques ou morales disqualifiant d’emblée les « arnaques » numériques et les personnes qui s’y adonnent, de prendre garde aux préjugés qui découlent de la nature de leur pratique professionnelle, pour préférer une démarche inductive.

Ce terrain mené auprès d’un petit nombre de jeunes hommes nigérians s’adonnant chacun à la même activité va permettre de revenir sur les modalités logistiques de leur pratique. Dans un premier temps, il conviendra de rendre compte des aspects techniques et stratégiques de leur activité professionnelle visant à recevoir des sommes d’argent de la part de femmes qu’ils désignent comme leurs big mamas. Puis, c’est à la dimension de la gestion et de la circulation des sommes captées que nous nous intéresserons.

On verra alors que les principaux destinataires de ces sommes sont des femmes et des « cadets sociaux »[9], mais aussi que les hommes enquêtés tirent du prestige de ces versements. C'est ensuite la relation entre Nigérians et Sénégalais habitant sous le même toit qui sera interrogée, en ce qu'elle nous permettra de prêter attention à la catégorie émique mobilisée pour définir leur posture, celle du « Robin Hood of love ».

Je chercherai alors à rendre compte des enjeux de cette auto-qualification dans un contexte bien particulier, dans lequel s'entremêlent activité professionnelle, identité masculine et insertion dans un espace post-migratoire. Nous le verrons, ces trois dimensions s’avèrent en effet centrales dans la manière dont les membres de cette communauté nigériane cherchent à se définir en termes de masculinité et de moralité.

La logistique d'une arnaque numérique

D’une manière générale, le but des escroqueries via internet est de soutirer de l’argent ou des données personnelles à un tiers ou à une structure en vue d'un enrichissement monétaire. Tel est assurément le cas de la pratique qui va être décrite ici et qui s’insère dans la catégorie des « romance scam ». Par le biais de courriels, les hommes nigérians prennent contact avec des femmes nord-américaines célibataires.

La prise de contact - toujours à l’initiative des hommes, sous la forme d'un « scénario d’interaction largement genré » observé également sur les sites de rencontres occidentaux[10] - n'est pas faite en nom propre. La création d’une pluralité de profils fictifs leur permet de jongler entre divers personnages numériques créés pour un but précis. C’est là un préalable nécessaire à la création d’un réseau de partenaires puisque chaque personnage n'a qu'une seule « cible » (Stan[11], 27 ans). Associé à ces personnages, des biographies sont pensées et inscrites sur des fichiers récapitulatifs qui ont pour fonction d’associer une histoire de vie à un nom.

Elles servent aussi à ne pas confondre les biographies entre elles, ce qui pourrait leur être préjudiciable si la moindre confusion venait à émerger lors d’une conversation. Des profils secondaires, ceux de proches fictifs, sont également créés, dans le but de rendre le personnage d'autant plus crédible. On comprend alors que ce mode de communication, du fait du relatif anonymat des personnes en interaction, est propice au mensonge[12].

Prenons un exemple précis : le profil de Malcolm, géré par John (28 ans). Malcolm est un personnage nigérian de 31 ans, résidant au Sénégal depuis deux ans, travaillant dans le bâtiment, en relation avec Katty, une étasunienne résidant dans l’Iowa, divorcée, mère de deux enfants, employée dans le secteur de la communication. Outre ses conversations avec Malcolm, Katty communique également avec les « sœurs » de Malcolm qui habitent au Nigeria et avec son meilleur ami nigérian avec qui il partage son expérience d’émigration au Sénégal et qui est par ailleurs son collègue de travail.

Ces trois comptes secondaires, tous fictifs, sont régis par John. Les hommes avec lesquels cette enquête a été menée comptent chacun entre trente et une soixante personnages principaux, qu’ils utilisent de façon plus ou moins fréquente. On peut donc imaginer le nombre considérable de profils secondaires qu’ils ont à leur compte. Autant dire qu’ils ont tout intérêt à manier avec soin la multitude d’informations liée à chaque compte.

La prise de contact avec une femme occidentale est justifiée par la volonté d'entamer une relation amicale avec une personne « étrangère », afin d’échanger sur leurs conditions de vie respectives. Dans ce premier temps, les compliments, les mots doux ou toute autre tentative de séduction sont laissés de côté afin d'éviter d'éveiller les soupçons.

Le ciblage

Les demandes d’« amitié » sont envoyées par dizaines sur le réseau social Facebook, et nombreuses sont celles qui restent sans réponse[13]. Elles sont accompagnées d’un message privé qui n’est pas personnalisé, puisqu’ils utilisent le même message qu’ils joignent à leur demande. Afin de maximiser les chances de réponses favorables, ils opèrent un travail de sélection de profils type.

Le fait que leurs cibles parlent anglais semble incontournable, car c’est en effet la seule langue occidentale qu’ils maîtrisent. Ils cherchent aussi une femme un tant soit peu curieuse, qui pose des questions, qui s’intéresse à leur vie qu’ils décrivent volontiers comme difficile pour des raisons essentiellement économiques. Ils exposent un quotidien stéréotypé rempli d'obstacles et empreint de « fatalisme social »[14], qui les empêche de se réaliser pleinement. Ils jouent ainsi à la fois sur l’exotisme du continent africain et sur sa « misère », ce qui semble répondre pleinement aux a priori de ces femmes quant à une Afrique enchantée mais en proie à une grande détresse économique[15].

Les personnages utilisés correspondent à des hommes pieux, honnêtes et travailleurs, qui ne parviennent pas à gagner convenablement leur vie pour pouvoir s’assumer financièrement tout en entretenant leur famille qui réside au Nigeria. C’est notamment à ce titre qu’ils cherchent à rencontrer des âmes compatissantes, à l’écoute de leur détresse, admiratives de l’effort de ces hommes qui cherchent, par leur force de travail, à offrir un quotidien meilleur à leur famille.

La foi chrétienne semble un prétexte fréquemment mobilisé dans les discussions. Le fait que les deux protagonistes soient de même confession et pratiquants semble être utilisé par les hommes tant comme un moyen de prendre contact, que comme un support de conversation et d’affirmation de valeurs communes[16]. Sam (26 ans) avance d’ailleurs que son « bisness is working because of pity », soit grâce à une certaine forme de charité chrétienne.

Les femmes recherchées ont au minimum plus de 35 ans, car, comme l’exprime Peter (31 ans) : À partir de cet âge-là, en général, aux États-Unis, tu as fini tes études, tu possèdes ta propre maison et tu as une ou deux voitures. Tu as beaucoup d’argent, et un de tes loisirs, c’est de t’acheter des habits. Donner, ce n’est pas un problème pour toi si t’es pas égoïste. Avant cet âge, c’est moins sûr.

Parmi ces critères qui ont pour objectif d'accroître la probabilité de réussite de leur démarche, se trouve le célibat, assurant la disponibilité sentimentale de leurs « cibles ». Il s’agit souvent de femmes divorcées qui peuvent avoir des enfants à charge.

Enfin, un des critères qui semble important mais pas essentiel est le physique. Les hommes s’orientent principalement vers des "cibles" qu'ils considèrent comme des « ugly ladies », répondant à certaines caractéristiques qui leur paraissent objectives, autrement dit des femmes qui ne leur semblent pas être valorisées sur le « marché matrimonial ».

Évitant de la sorte les risques de concurrence, ils s'assurent autant que possible l’exclusivité sentimentale de l'éventuelle relation qui pourrait naître entre eux. Paradoxalement, malgré des critères de beauté qu’ils considèrent comme peu avantageux - tels le poids[17] et l’âge -, ils orientent leur recherche vers des ugly ladies possédant un atout physique, soit une caractéristique physique dont ils peuvent vanter la beauté en toute franchise. Par exemple, Stephen (27 ans) fait particulièrement attention aux « beaux yeux », et ajoute à ce propos que « c’est plus facile de faire des compliments quand la fille sait qu’on ne ment pas ».

Des sentiments amoureux à la pitié

Une fois la « rencontre » effectuée, ils tentent d’entretenir la relation naissante par le biais d’une communication régulière, idéalement au travers de modalités romantiques. Le but de ces hommes est clair : arriver à se faire « aider » financièrement par les femmes « rencontrées ». Ils cherchent alors explicitement à ce qu’elles tombent amoureuses du personnage qu’ils ont créé. L’affaire est délicate et demande savoir-faire et savoir-dire.

L’entretien de la relation se fait de la même manière que l’entrée en contact, par des conversations électroniques. Ils utilisent alors des modèles de conversation type qu’ils n’ont qu’à annexer durant les conversations les plus simples, notamment pour saluer ou pour prendre des nouvelles. Tel est le cas de cet extrait : « Bonjour mon bébé. Tu m’as beaucoup manqué aujourd’hui, plus que d’habitude. La journée a été difficile et penser à toi m’a fait beaucoup de bien. J’espère que tu as passé une agréable journée. Donne-moi de tes nouvelles ! » (profils gérés par Kingsley, 26 ans).

Une fois la prise de contact effectuée et les conversations étant devenues régulières, les hommes peuvent désormais tenter un rapprochement sentimental. Il s’agit pour eux de prendre des précautions, de « glisser » quelques mots doux accrocheurs pour ensuite les systématiser, en espérant que la personne ciblée fasse de même. Ils font donc particulièrement attention à la « longueur de la fréquentation »[18] avant de s’autoriser à franchir explicitement l’étape du romantisme. Ils tentent donc de communiquer avec leurs big mamas de manière quotidienne, tout en se laissant l’occasion, selon une temporalité jugée adéquate, d'orienter la relation vers des aspects plus sentimentaux[19].

Ce n’est qu’une fois la relation amoureuse stabilisée que ces hommes nigérians se risquent à tenter une nouvelle approche consistant à placer la poursuite de cette relation nouvelle entre les mains de leurs interlocutrices. Ils font appel à l’émotion engendrée par les difficultés quotidiennes qu'ils endurent pour signifier qu’il leur manque un peu d’argent pour payer leur connexion internet. Si cette dépense est relativement modeste, environ 30 000 Fcfa par mois (environ 46 euros)[20], et n’est pas une dépense de première nécessité, elle est toutefois indispensable au maintien des conversations et, par-là, à la survie de la relation.

À une contrainte technique – la connexion internet –, ils proposent d’emblée une réponse efficace et relativement peu onéreuse – le paiement du montant correspondant –qui justifie de solliciter une aide économique. Cette somme n'est pas pour autant demandée directement ; les hommes signifient seulement le poids économique induit par cette somme au regard de leur maigre salaire mensuel.

En mettant clairement en avant l'ampleur de la difficulté qu'ils ont à s’acquitter de cette dépense, ils attendent de leurs big mamas qu'elles proposent de la régler. Le versement de cette première prestation modique a valeur de test. Si le test échoue, que la relation ne va pas dans le sens désiré, les hommes y mettent alors rapidement un terme. Y. Koné remarque également que les brouteurs[21] du quartier abidjanais de Koumassi tentent de créer une relation de dépendance avec leurs interlocutrices en cherchant à se rendre indispensables, ce qui leur permet ensuite de mettre en place un chantage affectif.

Les relations que les hommes enquêtés entretiennent avec des femmes occidentales sont basées sur ce principe de petites sommes régulièrement versées. Avec le temps, certaines femmes prennent l'habitude de payer systématiquement le prix de l’abonnement internet, certaines n’hésitant pas à donner un peu plus. Pour des circonstances présentées comme exceptionnelles, une somme plus importante peut être demandée, mais ces demandes semblent assez rares. Ces hommes tirent leurs capitaux de ces nombreux petits versements, et il s'agit pour eux de ne pas se montrer trop « big eaters » (Kyle, 28 ans).

Cette variante des romance scams a la particularité de se démarquer catégoriquement de la stratégie du « get-rich quick »[22] qui semble caractériser les arnaques dites nigérianes. Les pratiques de ces hommes nigérians soulignent des stratégies dans ce domaine et leur faculté d’adaptation face à un public occidental de plus en plus alerte et connaissant les tactiques « classiques » des arnaques numériques dévoilées à de multiples reprises par les médias ou sur des sites internet.

« Aider » les femmes et les « cadets sociaux »

Mises bout à bout, les sommes obtenues par ce procédé technique leur permettent d’obtenir des gains conséquents, au moins deux fois plus importants que ceux de leurs colocataires sénégalais. Si l’on se réfère aux informations transmises par ces hommes durant le temps de l’enquête, environ la moitié de cet argent est destiné à leur famille résidant au Nigeria. Leur trajectoire migratoire est d’ailleurs justifiée par la perspective pour ces hommes d’être capables d’entretenir leur famille.

Les opportunités créées au Sénégal et l’efficience de leur activité semble le leur permettre en partie. Ils peuvent ainsi répondre aux attentes de solidarité communautaire et familiale. La plupart d'entre eux affichent d'ailleurs leur fierté à ce propos et n’hésitent pas à affirmer l’importance de leur rôle. Le fait qu’ils aient dû passer par des sacrifices pour en arriver là – entendons par là une situation d’immigré impliquant l’éloignement familial et parfois l'absence de titre de séjour – semble renforcer l'orgueil qu’ils en tirent.

Pour te dire la vérité, c’est difficile de vivre ici. Mais ce n’est pas grave. La chose la plus importante, c'est que j’arrive à aider ma famille. Sans ça, je ne sais pas ce qu’elle deviendrait. Ma mère en particulier, car elle est vielle et mes sœurs ne peuvent pas tout faire pour elle. Moi, je remplis mon rôle. Dieu m’aide à affronter les difficultés, car, honnêtement, il faut beaucoup travailler. Sans te plaindre ! (John).

Trois d’entre eux sont mariés et font en priorité bénéficier leur épouse. Les autres destinent les sommes envoyées à leur mère, leurs sœurs et frères cadets. Ces versements sont pensés comme une « aide » permettant aux destinataires d’avoir une vie « moins difficile » : « Ce que je fais pour eux, c’est juste un peu. Ma mère et mes sœurs ne peuvent pas vivre seulement avec ce que je leur donne. Ça leur permet seulement d’avoir une vie meilleure » (Charles, 30 ans).

Suite à ces premiers constats, on peut faire la remarque suivante : les sommes d'argent semblent essentiellement être destinées à des femmes et des « cadets sociaux » résidant au Nigéria.

Si la majorité de ces hommes affirment redistribuer la plupart de leurs gains de la sorte, afin de contribuer à l’entretien de leur famille, cinq d’entre eux ont, durant le temps de l’ethnographie, l’occasion d’épauler financièrement de jeunes femmes sénégalaises présentant des caractéristiques communes : à ce moment-là, elles sont toutes enceintes sans être mariées ou en couple, soit de futures mères célibataires. Certaines d’entre elles ont été répudiées par leur famille et résident temporellement chez un membre de leur famille ou chez une amie. Du fait de ces grossesses illégitimes, leurs soutiens sociaux et financiers s'amenuisent. C’est donc dans ces situations spécifiques que ces cinq hommes nigérians ont approché ces jeunes femmes.

Je lui ai dit « Je veux t’aider ». Elle n’a pas compris ce que je lui disais. Je lui ai donné 40 000 Fcfa (environ 60 euros) et mon numéro de téléphone. Elle m’a dit "merci" en me demandant pourquoi j’avais fait ça pour elle. Je lui ai dit « C’est normal, il faut aider son prochain lorsqu’il est dans le besoin ». Ensuite, je l’ai aidée encore une autre fois (Eddie, 29 ans).

Eddie n’a effectué de tels gestes qu’envers une jeune femme, et ne lui « a donné » de l’argent qu’à deux reprises. D’autres procèdent par des remises de fonds plus réguliers, de manière hebdomadaire. Ainsi, Peter se rend chaque dimanche soir au domicile provisoire de Codou (19 ans) pour lui remettre, de manière assez ritualisée, la somme de 10 000 Fcfa.

Quelques semaines après l’accouchement, il s'y rend une dernière fois pour lui remettre un montant plus important. La cousine de cette dernière (42 ans) chez qui elle résidait, même si elle ne saisissait pas bien la raison pour laquelle Peter effectuait de tels gestes alors qu’il n’était pas le père de l’enfant et ne pas connaissait Codou en amont du premier versement, se montrait reconnaissante face à sa générosité. Il a été averti de la situation de Codou par des membres sénégalais de l’église qu’il fréquentait. C'est d'ailleurs de la même manière qu’il entreprit d’aider une autre jeune femme quelques mois plus tard, puis une troisième par la suite.

D’autres hommes nigérians ont pris connaissance de ce type de situation délicate par leurs réseaux de voisinage. Daniel, par exemple, ne s’est investi qu’auprès d’une seule femme à laquelle il a versé régulièrement des sommes pendant plus d’un an afin de prendre en charge les frais médicaux liés à de graves complications post-partum. Les « aides » financières qu'ils offrent peuvent donc servir à différents usages (frais de nourriture, suivi médical et/ou hospitalisation, achat de vêtements, etc.).

Si aucune des femmes en question n’était complètement livrée à elle-même, sans aucun soutien familial ou amical, l’aide financière fournie par ces hommes nigérians n'en était pas moins conséquente pour elles. Quoi qu’il en soit ces gestes sont effectués auprès de personnes qu’ils jugent vulnérables, tout du moins dans le besoin. Les hommes se targuent alors de ne demander aucune contrepartie, en mettant en avant qu’il s’agît là d'actions « charitables ».

Vol et moralité

Les échanges verbaux entre Nigérians et Sénégalais résidant sous le même toit donnent à voir la manière dont les premiers sont fréquemment amenés à se justifier, auprès des seconds, de la nature de leur pratique. S’ils tentent d'abord de travailler de la manière la plus discrète possible, sans s’épancher sur leurs occupations numériques, passé un certain temps de cohabitation, ils ne peuvent plus garder ces informations secrètes.

Leurs colocataires sénégalais ne manquent alors pas de se moquer de leur activité professionnelle. Ces échanges, le plus souvent cordiaux, laissent cependant fréquemment émerger la qualification de « gigolo », qui se veut très stigmatisante[23]. Les hommes nigérians sont donc amenés à se placer dans une posture défensive dans laquelle ils tentent de se disculper d'un quelconque investissement émotionnel (et sexuel) dans les relations qu’ils entretiennent avec des femmes nord-américaines plus âgées qu’eux.

Toujours dans une optique de justification, ils sont amenés à affirmer que, parce qu’ils adoptent un code de conduite précis - s'interdisant par exemple à rentrer en contact avec des femmes mariées -, leur pratique professionnelle est empreinte d’une certaine moralité et que, dans une certaine mesure, leur démarche est légitime. Il semble important pour eux que leurs colocataires ne les considèrent pas comme des personnes sans scrupule, en se défendant notamment de ne pas agir par égoïsme.

Si, dans leurs discours, ils assument les « vols », les « cadeaux », les « gains » – selon les points de vue et les contextes de discussion – découlant de leur pratique, l’angle rhétorique qu’ils mobilisent concerne les usages des sommes captées. « On prend un peu mais on donne beaucoup ! », précise ainsi Kingsley : Oui, on garde un peu pour nous. C’est seulement pour vivre. Mais tu vois [il s’adresse à l’un de ses colocataires sénégalais], on ne dépense pas pour s’acheter des trucs inutiles. Regarde notre chambre, il n’y a rien à part des lits. On ne fait pas ça pour devenir riche. On doit s’occuper de notre famille, c’est ça le plus important pour nous. L’argent, en réalité, ce n’est pas pour nous !

Si la solidarité familiale est valorisée par les Sénégalais, ces derniers demeurent toutefois sur la réserve quant à la nature mensongère des relations numériques en question. Il leur apparaît également peu concevable d'envisager le fait de passer des journées à discuter avec des femmes comme un « travail ». Quoi qu’il en soit, en mettant en avant que le but recherché ne porte pas sur un enrichissement personnel, les hommes nigérians tentent à faire foi d'une certaine morale.

La « subordination de l'utilité privée à l'utilité commune quelle qu'elle soit a toujours un caractère moral » précise Émile Durkheim, « car elle implique nécessairement quelque esprit de sacrifice et d'abnégation »[24]. C’est d'ailleurs lors de l’un de ces échanges que l’un d’eux a fait mention de l’image du « Robin Hood of love ». Ses collègues, qui semblaient l'entendre pour la première fois, ont tout de suite souligné sa pertinence et sa justesse, en ce qu'ils se retrouvaient dans cette qualification. Ils se sont alors approprié cette qualification et, rapidement, leurs compatriotes résidant à Dakar, qu’ils côtoient régulièrement et exerçant la même activité économique qu'eux, en ont fait de même.

L’association de soi à la figure de Robin des bois renvoie à la catégorie des personnes qui sont « volées », des femmes occidentales qui sont d’emblée considérées comme riches. Les hommes enquêtés admettent qu’ils « volent » puisqu’il y a mensonge et falsification d’identité « There is stealing because we are cheating » précise ainsi Kyle.

Inversement, les personnes percevant l'argent extorqué aux big mamas étant en priorité des personnes qu’ils estiment être « dans le besoin », l'usage de l'image du Robin des bois aidant en priorité « les veuves et les orphelins » prend ainsi tout son sens. De ce fait, ils s’excluent eux-mêmes de la catégorie des plus nécessiteux. Puisque l’on est dans l’ordre de l’illicite - qui repose sur le fait de tromper un tiers plus riche grâce à son savoir-faire -, on est dans l’ordre du vol et du rapport de pouvoir, même si, à la différence des « victimes » du personnage de Robin des bois, leurs big mamas peuvent ne pas découvrir avoir été volées[25].

Ils sont d’ailleurs parfaitement au courant des politiques de répression de la cyber-escroquerie et savent que leurs pratiques sont légalement répréhensibles[26], même s’ils ne se définissent pas directement comme des bandits ou des voleurs. C’est à ce titre que la figure du Robin des bois est intéressante en ce qu’elle insiste précisément sur le bien-fondé de leur démarche, valorise leur altruisme et justifie ainsi le vol. Se définir de la sorte, comme des « brigands au grand cœur »[27], leur permet de mettre en exergue leur posture active dans la recherche d’une justice sociale, sans pour autant s’ancrer dans une démarche militante.

En affirmant voler et redistribuer de l’amour et non de l’argent constitue un moyen de se distinguer de bien d’autres pratiques de cyber-escroquerie ne visant que l’appât du gain financier. La moralité associée à leur pratique leur accorde une certaine noblesse de cœur, non pas pour leur activité professionnelle en elle-même, mais pour la finalité de celle-ci.

Par cette auto-assignation, ils réutilisent le préjugé qui leur est accolé du fait même de la nature de leur pratique professionnelle - celui de voleur -, mais en inversant son sens : ils se battent pour les « plus faibles ». Afin de saisir la signification de l’emploi de l’image du Robin des bois, il convient de le replacer dans le contexte de la discussion, marqué d'une part par la présence d'un ethnologue qui les interroge sur leurs pratiques et, d'autre part, par des joutes de taquineries entre deux communautés de jeunes hommes reposant sur la « bonne masculinité » de chacune d’entre elle.

Joutes masculines

Les registres de communication employés entre les deux communautés révèlent une essentialisation manifeste de l'altérité, signifiée par des différences que chacun des groupes estime être d'ordre « culturel ». En ce sens, un sujet revient fréquemment dans ces conservations et soulève nombre de désaccords : il s'agit de la manière dont chacun des groupes se comporte envers les femmes. Des deux côtés se dessine un modèle de comportement normatif de ce qui est à faire, de ce qui ne l’est pas et, plus largement, de deux idéaux-types de masculinité.

Dans ce cadre, les Nigérians émettent ouvertement une critique du comportement des Sénégalais dans les relations sentimentales qu’ils entretiennent avec les femmes, à savoir leur manque d’honnêteté, ce à quoi ils ajoutent la radinerie, l'infidélité et la lâcheté. Aussi exagérées que ces accusations puissent être, elles prennent appui sur les pratiques de séduction prédatrices des jeunes hommes sénégalais qui cumulent les relations sentimentales, tout en refusant de s’investir financièrement dans leurs couples, et ce en usant de « belles paroles » et de fausses promesses[28].

Ils reprochent également aux hommes sénégalais de ne pas assumer leur paternité en cas de grossesse hors mariage, bien que cette situation ne concerne aucun de leurs interlocuteurs de manière directe. Dans un procédé de construction dualiste, eux se décrivent à l’inverse comme exempts de ce type de comportement.

De leur côté, les hommes sénégalais estiment que leurs colocataires nigérians se font « arnaquer » par les femmes sénégalaises qui arrivent subtilement à leur soustraire des sommes monétaires, une pratique communément désignée sous l’appellation de mbaraan en wolof[29]. Par conséquent, plus que la nature de leur activité professionnelle, c’est leur naïveté qu’ils leur reprochent et dont ils se moquent.

Les hommes nigérians n’estiment absolument pas que les femmes qu’ils « aident » profitent d’eux, puisque ce sont eux qui initient les transactions économiques. Le plus important pour ces derniers semble invariablement de justifier l’aspect moral de leur pratique professionnelle. Ce faisant, ils insistent sur le fait qu’ils œuvrent pour redresser les torts touchant des femmes « démunies » ou pour « aider » financièrement des membres de leur famille.

Le modèle de masculinité qu’ils incarnent (tout du moins dont ils cherchent à rendre compte) emprunte bien les contours du bandit agissant dans l’intérêt des plus démunis. Il ne s’agit donc pas seulement de montrer qu’ils respectent une déontologie professionnelle – i.e. que les sommes qu'ils obtiennent ne mettent pas à mal les finances de leurs big mamas – tout en agissant dans une optique de justicier, mais aussi qu’ils incarnent de ce fait une masculinité valorisante.

Honnêtement, moi, je n’ai rien à me reprocher. Je ne suis pas honnête avec mes mamas, c’est sûr. Mais, grâce à ce que je fais, je fais beaucoup de bien, je peux aider beaucoup de personnes. Ce n’est pas comme les Sénégalais qui profitent seulement des femmes. Ils sont contents parce qu’ils ont plein de petites amies. Mais, en fait, ils aident personnes, ils sont égoïstes. Moi je ne serais pas fier d’être un homme comme ça ! (Ken, 29 ans).

Il apparaît alors intéressant de mobiliser l'approche de R. Connell[30] selon laquelle les masculinités sont envisagées comme une « configuration de pratique ». En proposant de se pencher sur le processus de construction des masculinités, cette démarche interroge les rapports de pouvoir et de subordination qui se tissent avec les femmes, mais aussi avec d’autres hommes. Dans ce sens, les masculinités ne sont pas seulement pensées en interaction et en opposition aux féminités, mais également en réaction à d’autres formes de masculinités[31].

Tel semble être le cas ici dans la manière binaire qu’ont la plupart des hommes enquêtés d’opposer deux modèles-types de masculinité, l’un nigérian, l’autre sénégalais. C'est là ce qui est tout particulièrement mis en avant dans leurs discours : ils cherchent à se définir en quasi opposition au modèle qu’incarneraient les hommes sénégalais - focalisé sur leurs capacités de séduction -, soit un modèle basé sur la « moralité », l’« altruisme » et le sens de la « justice ».

Conclusion

La dizaine d’hommes nigérians avec lesquels cette enquête a été menée ont, à leur arrivée dans la banlieue dakaroise, rapidement habité avec de jeunes hommes sénégalais non mariés qui passaient une bonne partie de leur soirée à parler de leurs conquêtes amoureuses. À la suite de ce constat et aux données recueillies, on peut formuler l’hypothèse selon laquelle l’image du Robin des bois de l’amour est née de cette rencontre.

Or, celle-ci renseigne sur la manière dont un groupe de migrants se sert d’un registre genré pour se définir en tant que personnes morales. Le caractère relationnel du genre ressort à travers cette catégorie construite en opposition à un autre registre de masculinité, celui qui leur est le plus visible. Deux registres normatifs de masculinité cohabitent, et la figure du « Robin des bois de l’amour » sert de point d’accroche, de repère, à un groupe en infériorité numérique pour se définir comme moral, tout en éprouvant des difficultés à se faire reconnaître comme tel.

Cette image du Robin des bois de l’amour - qui leur permet d’affirmer leur différence face à l’altérité à laquelle ils sont confrontés - prend donc essentiellement appui, me semble-t-il, sur le registre de la masculinité. Ce faisant, ces tentatives de définition identitaire soulignent l'attachement à une identité ethnique (et nationale) très prononcée du fait de l'importance des réseaux de solidarité, comme c'est le cas dans d’autres cadres migratoires[32].

D’une certaine manière, elle permet aux hommes nigérians de justifier leurs actions, et elle répond en partie aux reproches qui leur sont adressés en usant en outre de l’image très virile d’un célèbre héros populaire. Elle est donc éminemment contextuelle et n’a pas la prétention de permettre de penser l’intégralité des modalités d’insertion des Nigérians présents au Sénégal s’adonnant aux escroqueries amoureuses. Elle est liée d’une part à la pratique en elle-même et de l’autre à une inscription territoriale et locative spécifique et non définitive.

*

[1] NKENE Blaise-Jacques, 1999/2000, « Les immigrés nigérians à Douala : Problèmes et stratégies d'insertion sociale des étrangers en milieu urbain », Polis, Vol 7.

[2] Issus des alentours de la ville d'Abuja, ils sont de l'ethnie Igbo et sont de confession protestante. Leur arrivée sur le territoire sénégalais, entre 2011 et 2013, a mobilisé des réseaux d’entraide ethnique et géographique.

[3] Les Nigérians ne parlant pas français et très peu wolof, tandis que les Sénégalais avaient du mal à se faire comprendre en anglais, j'ai pu faire office de traducteur entre ces deux groupes.

[4] Ou encore comme « fraude 419 », numéro qui correspond à l’article du code pénal nigérian qui punit les pratiques de cyber-escroqueries. Il s’agit à présent d’appellations génériques, mais qui continuent néanmoins de cibler en particulier les personnes nigérianes. Voir par exemple : https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/nigerian-letter-or-419-fraud.

[5] Pour entrevoir les différents problèmes que peuvent poser les diverses tentatives de définition et de quantification des pratiques de cybercriminalité ou de cyber-escroquerie, voir : CÔTÉ A-M, BÉRUBÉ M, DUPONT B, « Statistiques et menaces numériques. Comment les organisations de sécurité qualifient la cybercriminalité », Réseaux, Vol 3, n° 197-198, p 203-224

[6] ADOGAME Afe, 2007, « The 419 code as business unusual: Youth and the unfolding of the advance fee fraud online discourse », International Sociological Association, n°7, pp 7-25 ; BOGUI Jean-Jacques, 2010, « « La cybercriminalité, menace pour le développement ». Les escroqueries internet en Côte d'Ivoire », Afrique Contemporaine, Vol 2, n°234, pp 155-170. La plupart des études portant sur la cybercriminalité ou la cyberescroquerie émanent souvent d'entreprises privées ou d'institutions gouvernementales (Côté et al., 2016). L’ouvrage récent de Nahema HANAFI (L’arnaque à la nigériane. Spams, rapports postcoloniaux et banditisme social. Anacharsis, 2020) présente, contrairement aux sources qui ont été citées plut tôt, une forme de cyberecroquerie sous l’angle du banditisme social.

[7] OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1995, Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social, Karthala, p. 7.

[8] PUAUD David, 2016,« L’approche situationnelle en anthropologie », e-Migrinter [En ligne], Vol 14, https://doi.org/10.4000/e-migrinter.735

[9] BAYARD Jean-François, 1985, L’Etat au Cameroun, Presses de sciences po.

[10] BERGSTRÖM Marie, 2012, « Nouveaux scénarios et pratiques sexuels chez les jeunes utilisateurs de sites de rencontres », Agora débats/jeunesses, Vol 1, n°60, p. 109.

[11] Afin de garantir l’anonymat des personnes dont il va être question ici, des pseudonymes seront utilisés pour les désigner.

[12] MARQUET Jacques, 2009, « L'amour romantique à l'épreuve d'internet », Dialogue, Vol 4, n°186, pp 11-23.

[13] La plateforme mail Yahoo remplace vite Facebook dont l'utilisation est trop lourde. Si Facebook facilite la mise en contact en leur permettant d’avoir accès à de nombreuses données personnelles, son poids en termes de vitesse de connexion rend son utilisation en continue impossible en raison du nombre de personnes travaillant sur cette plateforme en permanence. En effet, les colocataires se partagent une même connexion internet, ce qui les obligent à adapter leurs conditions de travail à ces réalités techniques liées à l'utilisation d'internet mais aussi à la cohabitation avec leurs colocataires sénégalais.

[14] KONÉ Yaya, 2015, « Le travail mondialisé du jour et le travaillement local de la nuit, Révolution numérique et revanche sociale des brouteurs du quartier de Koumassi », Journal des anthropologues, Vol 3, n°142-143, p 307-324.

[15] ALZOUMA Gado (2008, « Téléphone mobile, Internet et développement : l'Afrique dans la société de l'information ? », Tic&société, Vol 2, n°2, pp 35-58) attire notre attention sur le « messianisme humanitaire au service du développement technologique » qui a entouré l'implantation des TIC en Afrique, dont la finalité était « d’engager les Africains dans la "modernité", de les intégrer au "village global" ». L'usage délictueux d'internet, comme avec les "arnaques 419", son caractère novateur, transnational et son ampleur, sont quelques facteurs qui témoignent de l'inscription de l'Afrique dans ce village.

[16] On assiste en parallèle à une essentialisation de ces femmes occidentales qui, en tant que personnes pieuses et généreuses, seraient minoritaires dans un Occident désenchanté en proie à la dépravation des mœurs et à l’individualisme.

[17] Ce qui est souligné par l’appellation big mama.

[18] BOZON Michel, 2004, « La nouvelle normativité des conduites sexuelles ou la difficulté de mettre en cohérence les expériences intimes », in Normes et conduites sexuelles. Approches sociologiques et ouvertures pluridisciplinaire, Bruylant Academia, p. 117.

[19] Il convient de préciser que la plupart des tentatives de prise de contact et d’évolution relationnelle échouent.

[20] Il ne s’agit pas nécessairement du tarif réel des abonnements internet, mais de la somme qui est fréquemment annoncée.

[21] En Côte d'Ivoire, ce terme désigne les personnes exerçant une activité lucrative par le biais d'internet ; par extension, il désigne donc les personnes s'adonnant à la cyber-escroquerie. Il fait référence à la manière dont les moutons se nourrissent, en mangeant un peu partout.

[22] ADOGAME Afe, 2007, p. 10. Op cit.

[23] SALOMON Christine, 2009, « Vers le nord », Autrepart, vol 1, n°49, p. 223 - 240

[24] 1967 (1897), « Préface de la Seconde édition », De la division du travail social. PUF.

[25] Après avoir été « démasqués » ou lorsque des doutes concrets sont émis sur la nature d’une de leur relation, les hommes suppriment l’adresse mail qu’ils ont utilisé sans donner aucune indication à leur correspondante, même lorsque leur « relation » avec celle-ci dure depuis plusieurs années.

[26] Le fait que la brigade policière sénégalaise en charge de la lutte contre ces escroqueries soit moins efficace que celle du Nigéria est d’ailleurs une des raisons qui a été invoquée pour justifier leur migration.

[27] HOBSBAWM Eric J, 2008 (1969), Les Bandits, Zones.

[28] FAYNOT Nicolas« « L’amour, ça se prouve ! » », Journal des anthropologues, Vol 156-157, pp. 219-240.

[29] FOUQUET Thomas, 2007, « De la prostitution clandestine aux désirs de l'ailleurs: une « ethnographie de l'extraversion » à Dakar », Politique africaine, Vol 3, n°107, pp. 102-123.

[30] CONNEL Raewyn, 2014, Masculinités. Enjeux sociaux de l'hégémonie, Edition Amsterdam, 2014, p 250.

[31] Si ce n’est pas l’objet du présent travail, il ne faut pas perdre de vue que cette construction de la masculinité se fait, comme bien souvent, en défaveur des femmes, essentialisées comme passives, incapables de se sortir seules de situation économiques précaires.

[32] WEISS Thomas Lothar, 1998, Migrants nigérians. La diaspora dans le sud-ouest du Cameroun, L'Harmattan.