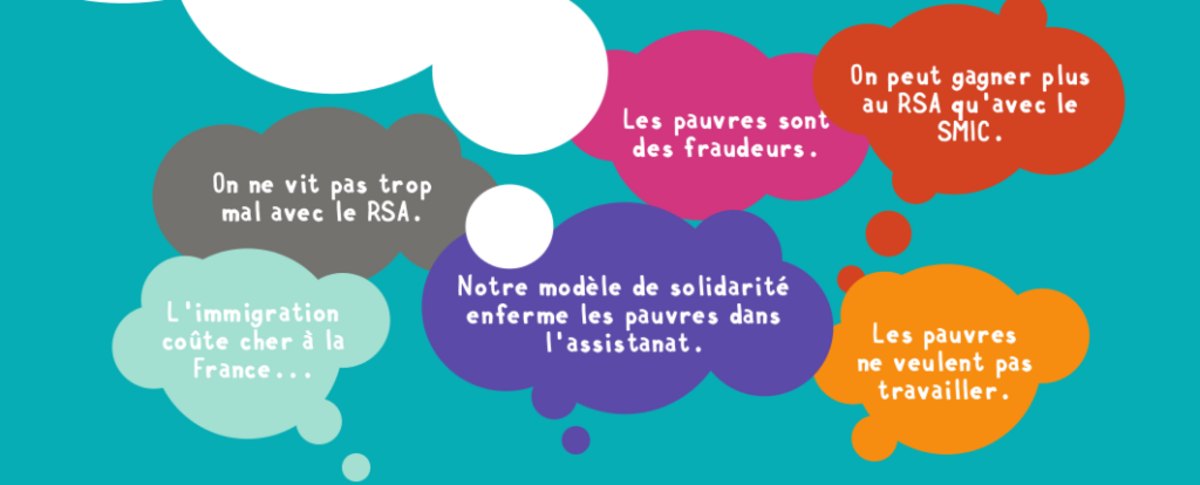

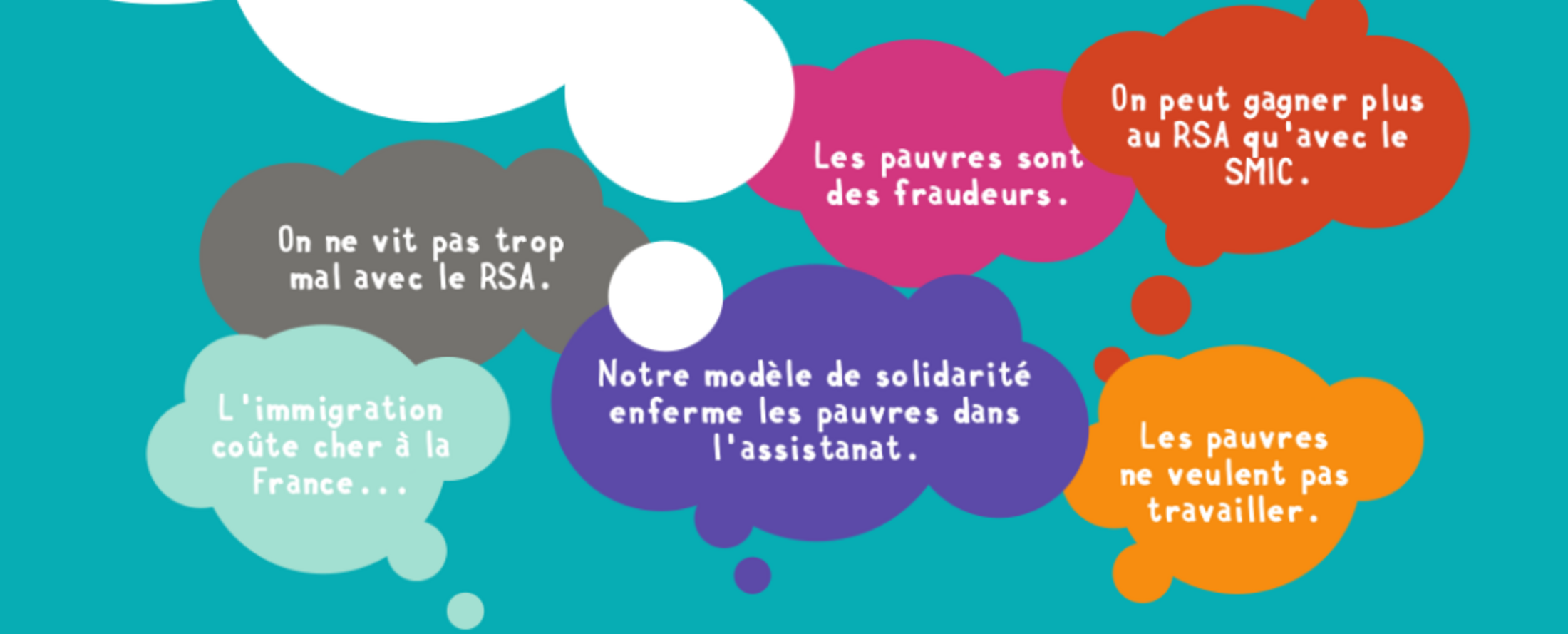

Nous avons déjà tous entendu chez un ami ou dans un bar, le discours d’une personne évoquant des “ cas sociaux “ partant en vacances avec leurs indemnités chômage ou des familles entières profitant de la solidarité pour vivre du RSA et des allocations familiales. Hélas, ces légendes urbaines ont dépassé le paysage de l’extrême droite pour s’installer paisiblement dans le sillon de la droite, voire même de la gauche et sont désormais des idées reçues acceptées par une bonne partie des citoyens français.

L’association ATD Quart Monde a désormais inventé un néologisme “ la pauvrophobie “ désignant ainsi des propos intolérants et discriminatoires envers des personnes précaires. Si le rejet des personnes les plus fragiles a toujours existé, les actes anti-pauvres se sont multipliés récemment. Ainsi, les indicateurs semblent être au vert entre la future réforme de l’assurance chômage allant vers plus de contrôles et de sanctions envers les chômeurs ; la décision d’un président de conseil départemental de subordonner le versement du RSA à un engagement bénévole (ou plutôt devrait-on dire à des travaux d’intérêt général) ; la baisse des subventions pour les associations de lutte contre la pauvreté et les exclusions ; les incidents volontaires à l’encontre de centres d’hébergements ; le développement d’équipements urbains anti-SDF et le durcissement de la politique migratoire.

Bien entendu, les personnes à la recherche d’un emploi et les demandeurs d’asile ne sont pas toutes en situation de précarité mais le discours actuel des élus politiques et des médias généralistes tend à les mettre dans le même sac nonobstant les particularismes afin de semer le trouble et d’engendrer un confusionnisme permettant de faire du pauvre le coupable idéal. Tout le monde le sait, les pauvres sont responsables de la crise financière de 2008, ont provoqué le chômage de masse et se sont enrichis en plaçant leur argent aux Bahamas !

Agrandissement : Illustration 1

Plus sérieusement, il est légitime dès lors de s’interroger sur les raisons de cette “ pauvrophobie “. La première est d’ordre sociologique, c’est la peur du déclassement. Ainsi Eric Maurin, sociologue, a analysé dans son ouvrage , le déclassement comme un phénomène de rupture qui conduit un individu à perdre sa position sociale. Dans un contexte de crise économique, il s’agit d’une question fondamentale parce que les individus voient leurs opportunités se réduire. La peur du déclassement tient plus de la perception parce que sont concernés principalement ceux qui ont le moins de chance de le subir un jour, c’est à dire les classes moyennes et les classes aisées. Or, le simple fait d’être au contact des pauvres, c’est autant de chance d’être déclassé et de devenir soi-même pauvre. On peut l’illustrer avec l’exemple de personnes actives évitant de croiser ou faisant semblant de ne pas voir des SDF dans la rue ou d’autres qui font le tri parmi leurs connaissances sur les réseaux sociaux ou sur leur téléphone parce que ces derniers n’ont pas de situation sociale.

La seconde justification serait à la fois idéologique et économique. La logique néolibérale fait de la responsabilité individuelle un postulat de base. En effet, chaque individu est doté d’un libre arbitre lui permettant ainsi de penser et d’agir librement. Peu importe l’environnement social ou le contexte familial dans lequel aurait évolué cet individu, il est responsable et doit assumer ses actes. Les pauvres auraient donc choisi de le devenir et ils doivent en assumer les conséquences. Pour cela, ils ne doivent pas profiter indéfiniment de la solidarité sans faire les preuves de leur bonne volonté. Selon Robert Castel, il s’agit de faire une distinction entre le “ bon pauvre “ ayant la volonté de travailler et de s’insérer dans la société ou ne pouvant pas le faire pour des raisons liées à sa situation personnelle et le “ mauvais pauvre “ vivant aux crochets de la société sans vouloir faire aucun effort. C’est dans cette optique qu’Emmanuel Macron a décidé d’augmenter l’allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse et la prime d'activité et dans le même temps de durcir les sanctions à l’égard des chômeurs qui n’auraient pas suffisamment prouvé qu’ils cherchaient réellement un emploi.

De plus, l’Etat est en déficit et accroît d’année en année le montant de sa dette auprès de ses créanciers. Pour les hommes politiques, économistes ou autres influenceurs médiatiques, il s’agit par cynisme et mauvaise foi de faire porter le chapeau aux plus fragiles en les culpabilisant de faire augmenter la dépense publique sans pour autant remettre en cause le libre marché, la finance ou l’évasion fiscale. Afin de justifier les dépenses sociales envers les plus pauvres, il faudrait ainsi mieux contrôler et sélectionner les méritants mais aussi plafonner les aides afin qu’ils soient inférieurs à ceux du travail. Par conséquent, l’IFRAP, lobby d’obédience néolibérale, propose la fusion des minimas sociaux en une allocation sociale unique (ASU) dans la seule optique de réduire les coûts budgétaires et non de lutter efficacement contre la pauvreté. Cette course à la réduction des dépenses publiques est d’autant plus tragique pour les pauvres qu’ils sont les premiers impactés par la fermeture des services publics ou la baisse des subventions envers les associations renforçant ainsi leur désaffiliation et leur isolement.

Le néolibéralisme n’a pas seulement renforcé la mise à l’écart des plus pauvres, il a également dissous les valeurs collectives et rompu le contrat social au profit d’une société composée d’individus hyper-narcissiques et consuméristes à outrance. La preuve en est avec l’émergence des réseaux sociaux : Facebook, Snapchat et autres What’s App où le moi-je et les selfies frôlent la névrose obsessionnelle. Dans un monde narcissique, il n’y a pas de place pour l’autre d’autant plus que chaque individu est perçu comme un potentiel concurrent. Les solidarités sont remises en question et le repli sur soi est enviable voire même souhaitable.

« Une gare, c’est un lieu où l’on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien ». La phrase, même si elle est sortie de son contexte, résume à elle-seule le mépris de classe affiché par le président de la République envers les plus pauvres. S’ils n’ont pas réussi, alors ils ne sont rien. Lorsque l’on s’intéresse au mot « rien », sa définition nous renvoie soit au néant, soit à peu de chose, soit à quelque chose. S'ils ne sont que peu de chose, nos compatriotes précaires qui n’ont pas eu la chance de grandir dans un milieu social aisé et de réussir professionnellement sont-ils pour autant des citoyens de seconde zone ? La pauvrophobie a encore de long jours devant elle puisque le quinquennat d’Emmanuel Macron s’attaque particulièrement aux plus précaires : durcissement des contrôles vis à vis des chômeurs, diminution des aides au logement, allongement de la durée de rétention pour les déboutés du droit d’asile, liquidation des services publics au profit du privé…

Pourtant, une autre politique est possible car au lieu de déclarer la guerre aux pauvres, la guerre à la pauvreté pourrait être proclamée comme l’avait fait en 1964 le président américain Lyndon Johnson . Voici quelques solutions susceptibles de diminuer la pauvreté :

- Enseigner le respect et la connaissance de l'autre avec pour idées principales de créer des espaces collectifs pour renouer le dialogue entre citoyens.

- Renforcer la mixité sociale à l'école, dans l'habitat, dans l'urbanisme, afin de casser la logique des ghettos de riches et de pauvres.

- Mettre en place un grand plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion avec pour objectif « Zéro SDF » en favorisant l’émergence d’une politique de prévention du sans-abrisme, en créant des places d’hébergement dédiées afin d’aider les SDF à se réinsérer, permettre le renouvellement des contrats séjours dans les CHRS et les CADA lorsqu’aucune solution de relogement n’a été trouvée.

- Instaurer un droit à la domiciliation permettant à chaque personne sans domicile d’obtenir une solution d’hébergement d’urgence dans les 48 heures, pendant toute l’année et non uniquement pendant l’hiver.

- Restaurer les services publics : écoles, hôpitaux, administrations publiques et territoriales… afin d’assurer une égalité de traitement entre chaque citoyen et de satisfaire l’intérêt général.

- Instaurer un revenu minimum garanti qui permettrait de lutter plus efficacement contre la pauvreté que les actuels minimas sociaux et de ne plus stigmatiser les plus précaires.

- Généraliser l’expérience “Territoires zéro chômeur de longue durée” permettant à la fois à chaque chômeur de longue durée de retrouver un emploi durable et de permettre à la collectivité de satisfaire des besoins utiles sur le territoire.

Il en va de notre pacte républicain reposant sur les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité de combattre les préjugés dont sont victimes les personnes les plus précaires. On ne peut indéfiniment accepter que d’autres citoyens déjà fragilisés par leur situation soient sans arrêt montrés du doigt dans les médias ou les réseaux sociaux. Il y a “ urgence ” à redéfinir un nouveau contrat social autour de politiques économiques et sociales plus inclusives permettant à chacun de trouver sa place dans la société.

Nicolas NAFZIGER