Très récemment, nombre d’usagers, automobilistes du quotidien, habitants des zones péri-urbaines et souvent aux revenus les plus modestes, découvraient une loi « zone de faibles émissions » (ZFE) qui pourrait progressivement restreindre l’accès à leurs lieux d’activités (davantage professionnelles que relevant du seul loisir) habituels, au sein des grandes métropoles. La contrepartie imposée étant l’acquisition d’un véhicule plus récent, par ailleurs plus coûteux à court-terme, qui émettrait moins de gaz à effets de serre (GES), puisque dorénavant sans moteur thermique (ou a minima hybride, tant que cela demeure toléré). Outre l’iniquité socio-économique d’une telle mesure prise de manière verticale, et assez radicale, on pourrait raisonnablement s’interroger sur la capacité dans un proche avenir à pouvoir soutenir des objectifs de « décarbonation » massive du transport individuel, notamment dans un contexte où la production d’électricité est également amenée à évoluer, en parallèle.

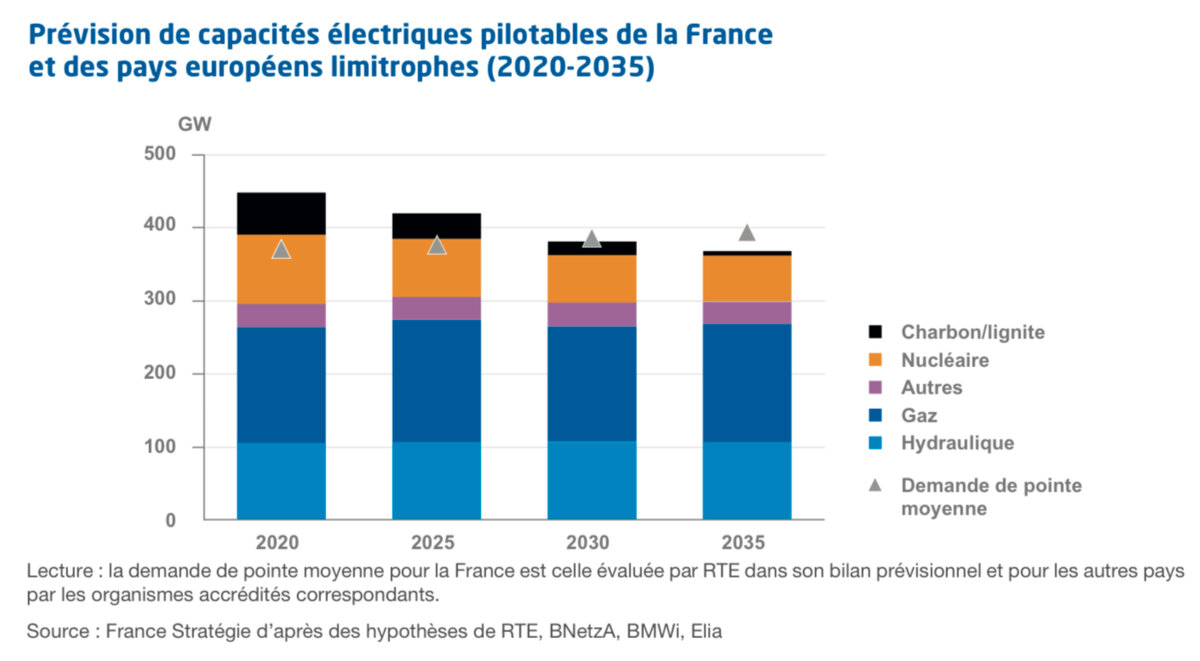

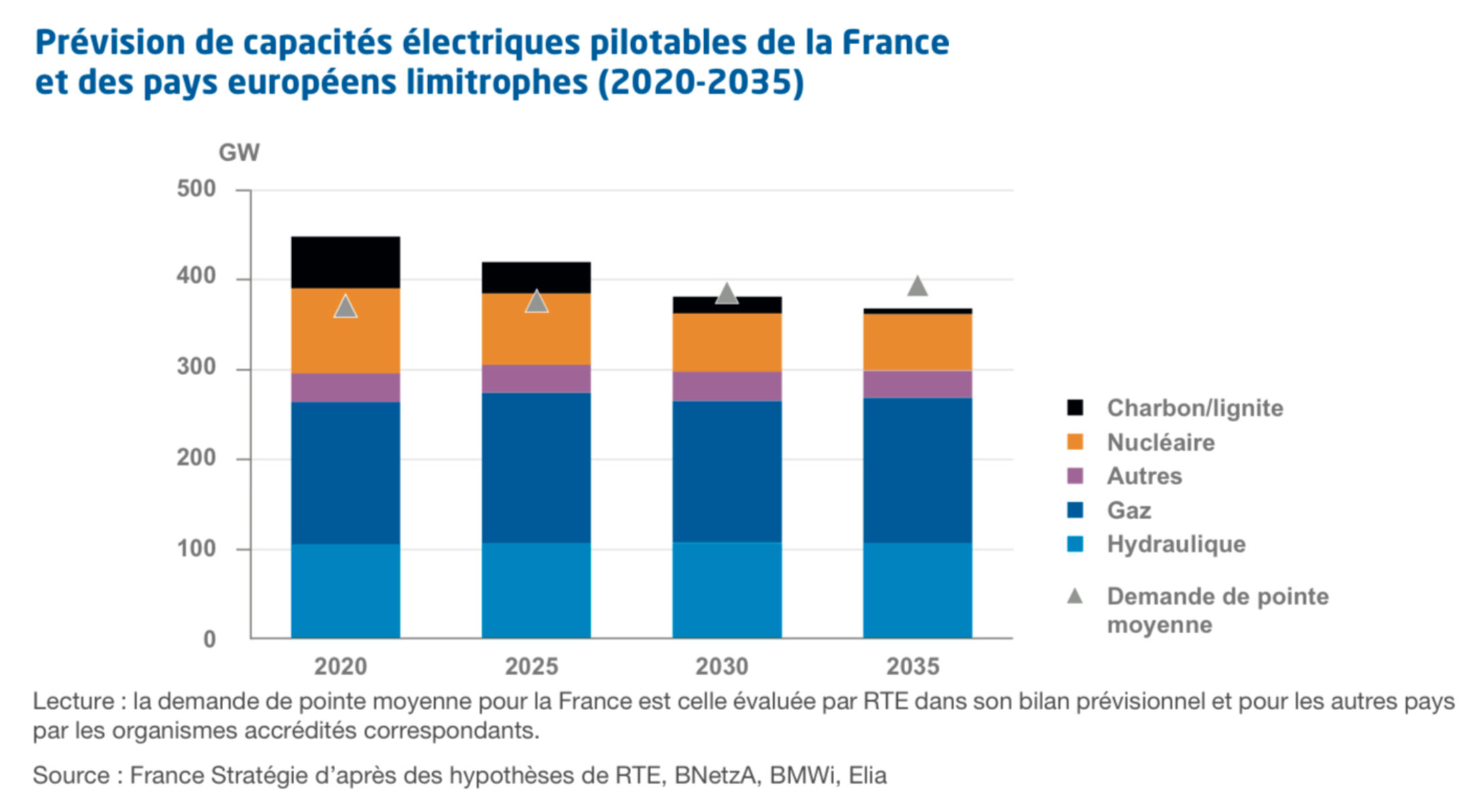

Un récent rapport de France Stratégie, sur la base de données fournies par les principaux producteurs et réseaux d’électricité au sein de l’Europe de l’Ouest, révèle d’autre part un certain nombre d’incohérences, en termes de planification, dans ce domaine pourtant crucial de la souveraineté énergétique. En effet, en supposant une demande de pointe constante rien qu’en France, il apparaîtrait que les énergies pilotables actuelles, du fait de la décision de réduction progressive de la part du nucléaire (ou défaut d’investissements novateurs dans cette technologie, afin d’en accroitre à la fois la sécurité et l’efficience, soit réduire les coûts de fonctionnement, la gestion et devenir des déchets, etc.) ainsi que l’abandon définitif des centrales à charbon, seraient insuffisants dès 2025. Aussi, ces choix feraient basculer la France d’un pays au statut, encore à ce jour, exportateur à celui d’importateur d’électricité à l’horizon 2035.

Agrandissement : Illustration 1

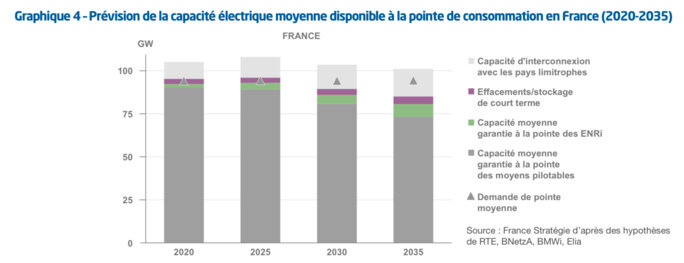

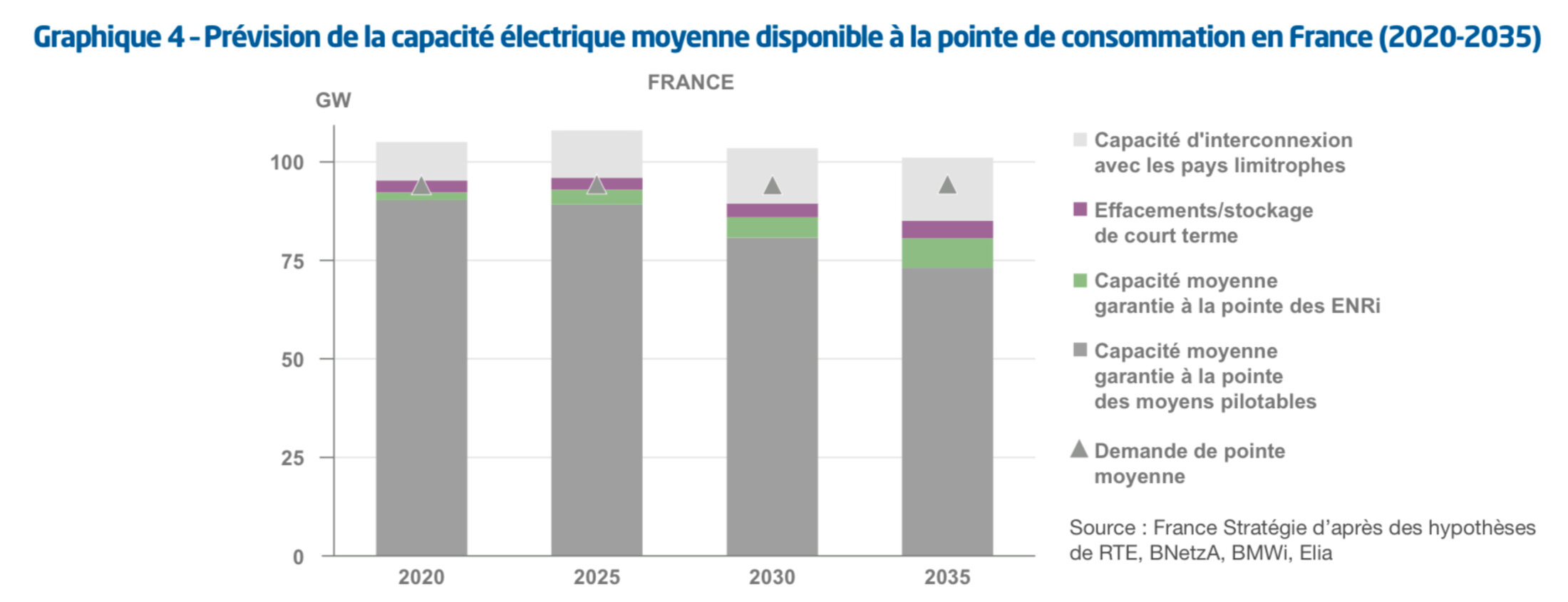

En outre, bien que les investissements soient croissants dans le secteur des énergies renouvelables (ENR), il s’avère que les technologies liées au stockage (par ex. l’hydrogène) soient encore insuffisamment développées et efficientes afin de pouvoir redistribuer l’énergie issue de l’intermittence inhérente au photovoltaïque et l’éolien. Ainsi les projections, rien qu’à moyenne échéance, montrent qu’il n’est pas envisageable que les ENR puisse compenser en totalité la décroissance des énergies pilotables afin de satisfaire, ne serait-ce qu’à l’échelle territoriale, les demandes de pointe moyennes.

Agrandissement : Illustration 2

Il ressortirait, en l’état de la consommation et des besoins actuels en électricité (pour des usages particuliers essentiellement domestiques jusqu’ici), doublé de choix d’investissements publiques et privés insuffisants et incohérents dans le secteur énergétique, que la France serait amenée progressivement à devoir importer une part significative d’électricité produite par ses voisins européens. Soit encore de faire appel à une production électrique issue de centrales à gaz, à l’instar de ce qui se fait déjà en Allemagne. Si on ajoute à cette demande de base, déjà existante, l’électrification à venir du parc automobile individuel. Sans autre réflexion politique quant à l’étendue et mutation des métropoles, leurs transports urbains, et les besoins de mobilités justifiés le plus souvent par le contexte professionnel, il est probable que l’on se dirigerait vers des contraintes et conflits d’usages assez conséquents par la suite… Aussi, les mesures « symptomatiques » dans le même registre que celle des ZFE risqueraient de provoquer un rejet assez fort accompagné de tensions sociales majeures, car ressenties comme injustes, en plus de leur insuffisance et inadéquation en termes de réponse à des enjeux environnementaux, réellement préoccupants par ailleurs.