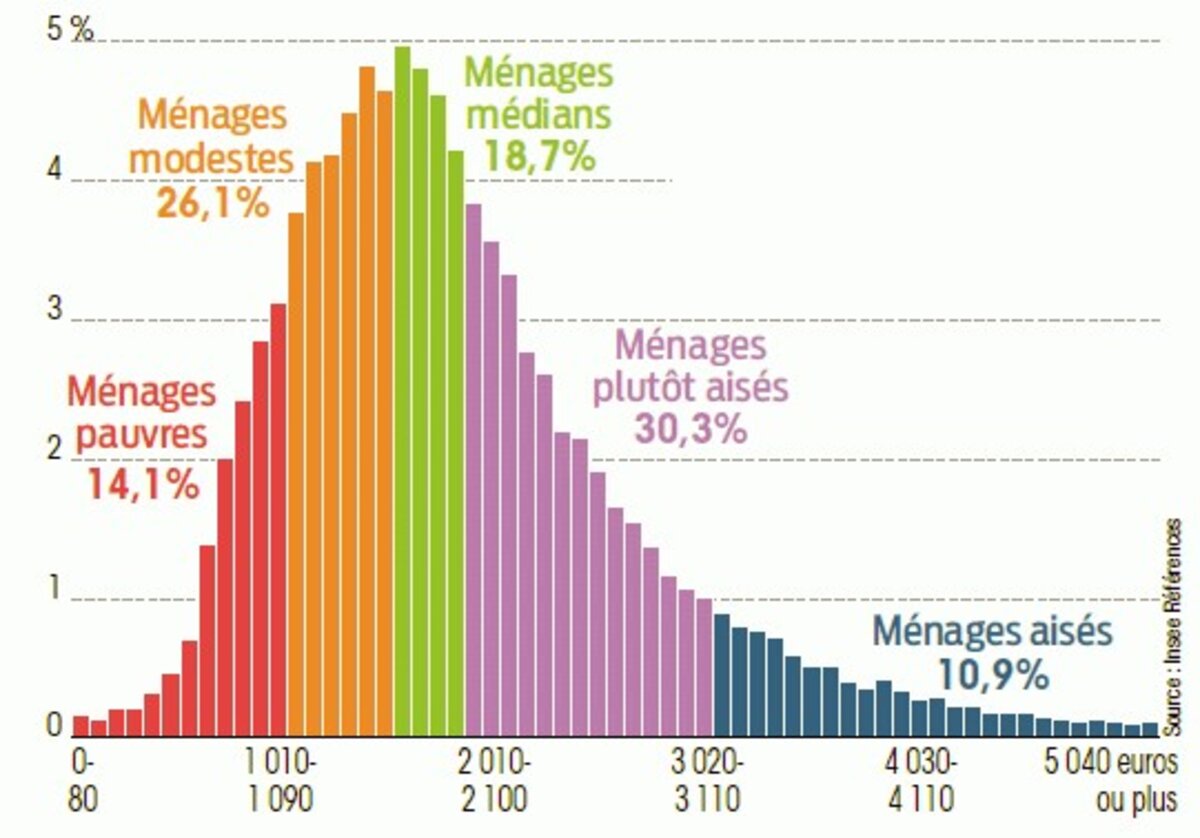

Une des dimensions comporte la relation entre le vote et le niveau de vie. Ce dernier peut s’estimer au travers des revenus disponibles par individu au sein d’un ménage, ce que l’INSEE renseigne périodiquement au cours d'enquêtes, à partir des revenus fiscaux et sociaux :

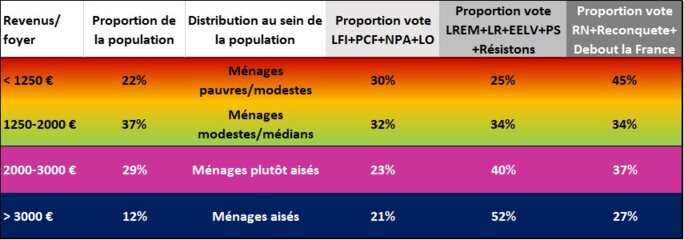

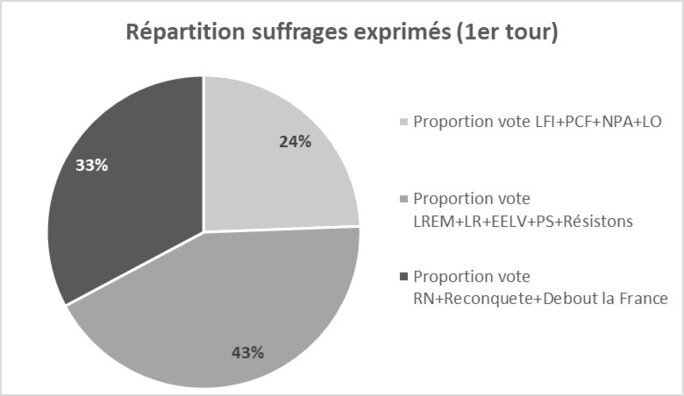

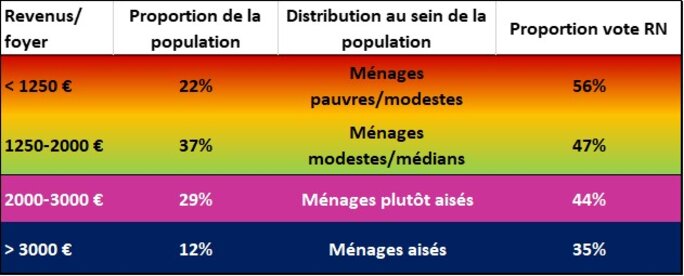

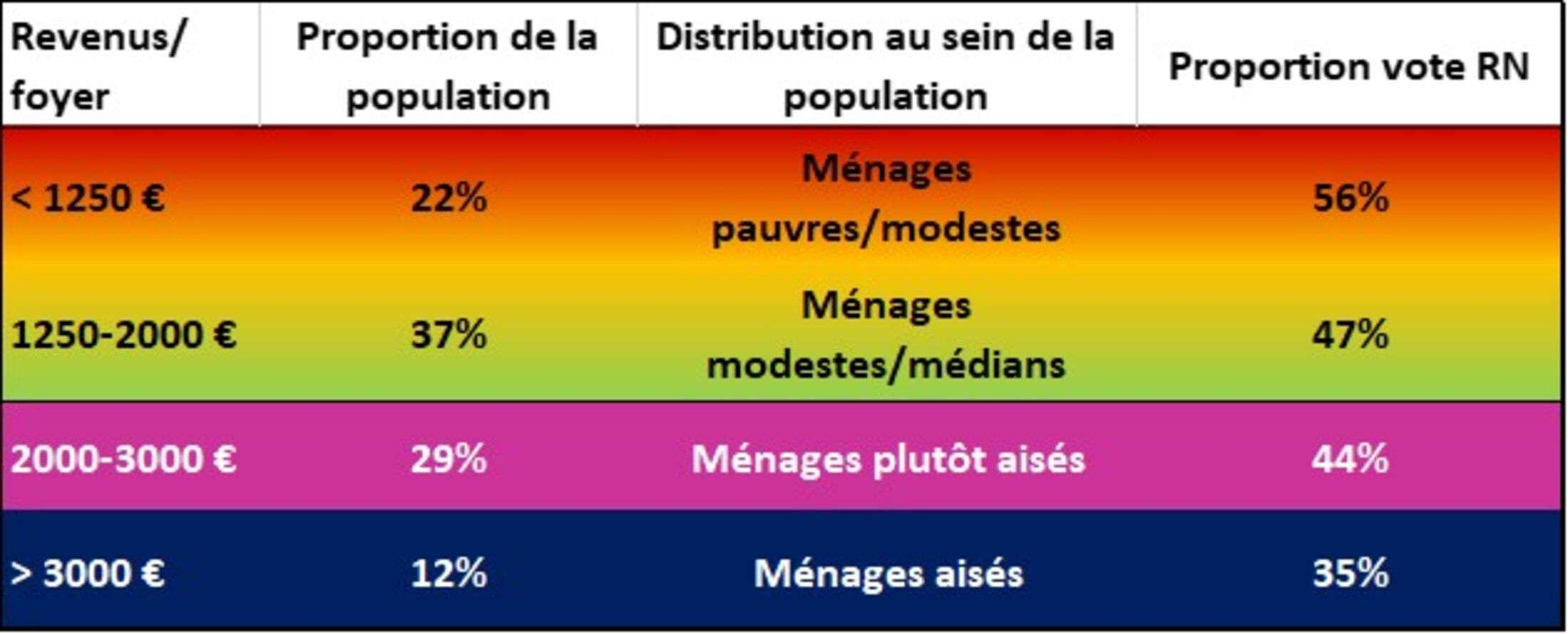

En rapprochant les catégories socio-économiques définies auparavant avec celles de l’enquête réalisée par Ipsos et Sopra Steria à l’issue du 1er tour de la présidentielle,il est alors possible de relier le revenu, le type de ménage, ainsi que la proportion relative de la population associée, aux votes exprimés.

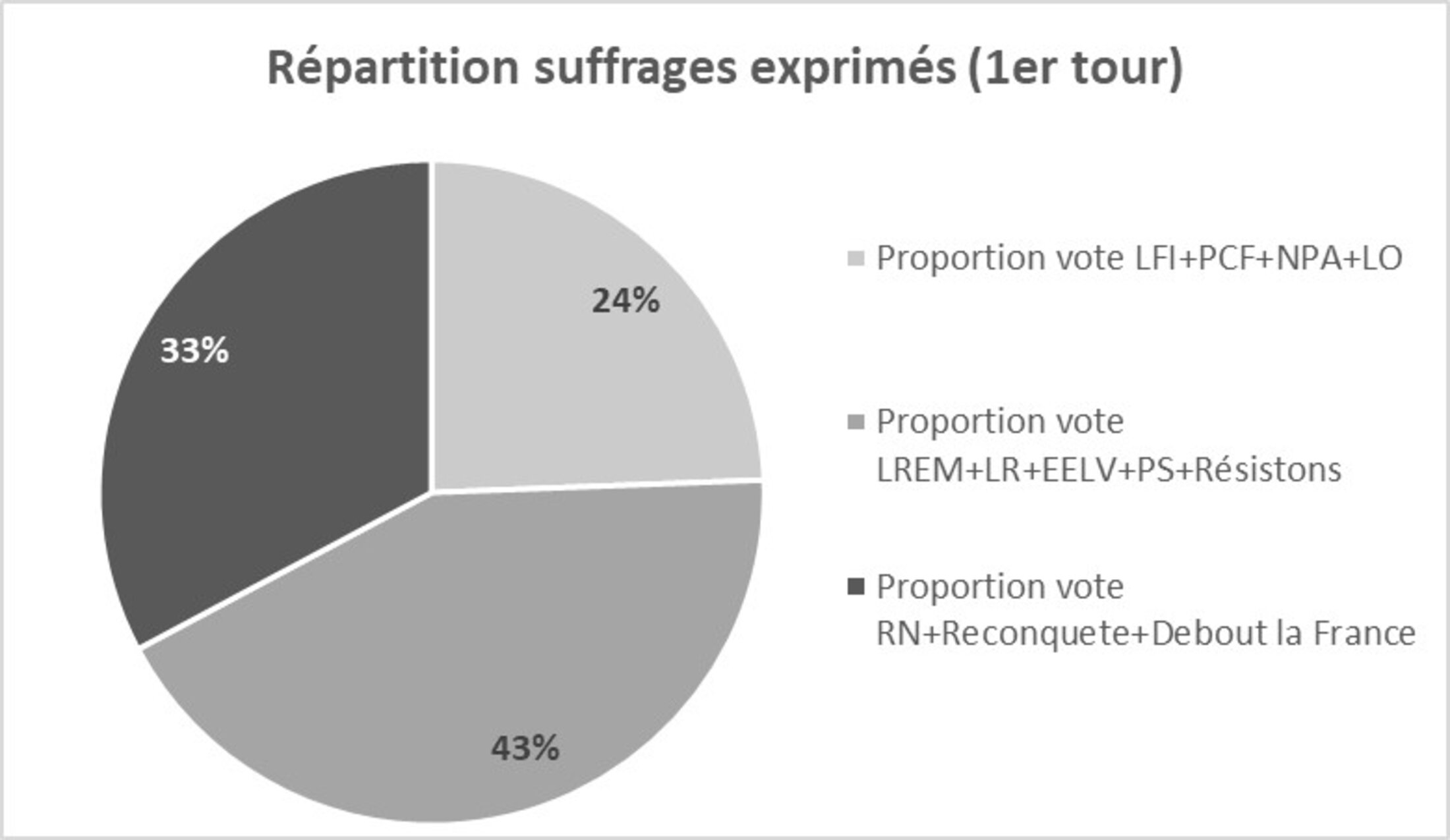

Ci-dessous, nous avons également défini 3 grands types d’électorats :

- une gauche “radicale” avec le regroupement de LFI, PCF, NPA et LO ;

- un centre “élargi” avec LREM, LR, EELV, PS et Résistons, ce qui correspond globalement aux partis de gauche, centre et droite dits “de gouvernement” ou bien encore considérés comme modérés (avec des tendances plutôt “progressistes” ou “conservatrices” en fonction des points de vue) ;

- et enfin une droite “extrême” avec le RN, Reconquête et Debout la France

Agrandissement : Illustration 2

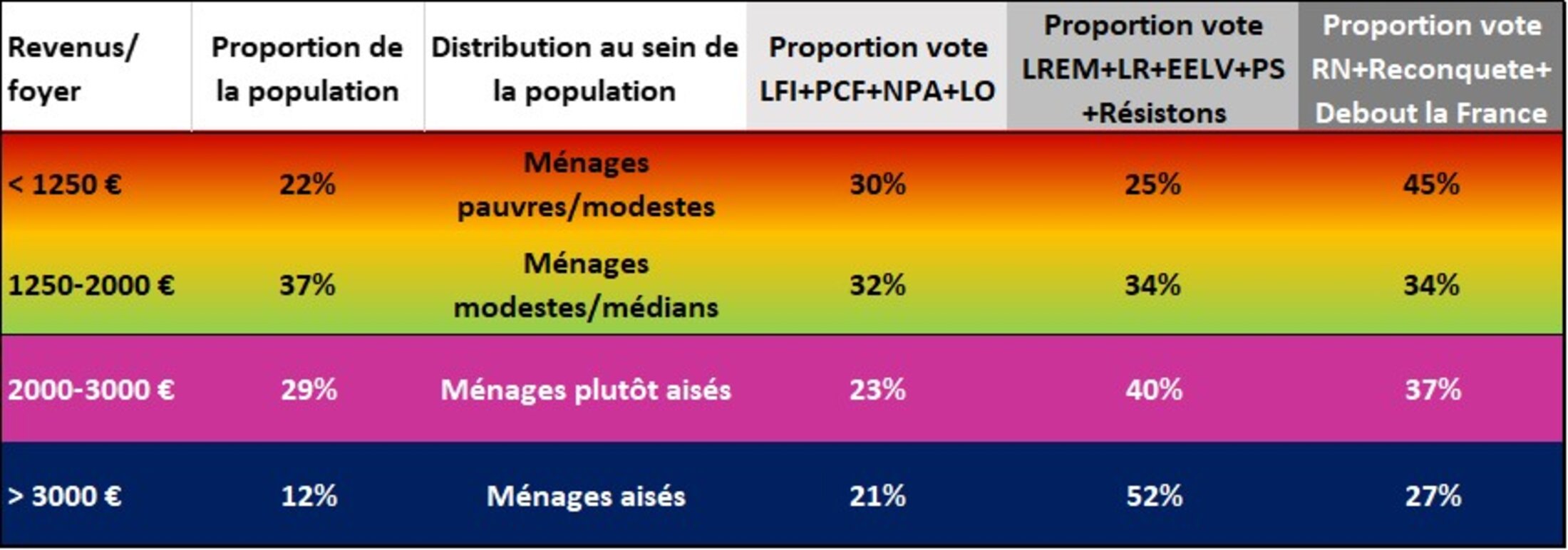

Lorsqu’on considère ces 3 grands groupes, il apparaît que le vote centre élargi demeurait encore prédominant suite au 1er tour de cette élection d’avril 2022. Toutefois, il s’agit désormais d’une majorité relative puisque cela constitue moins de la moitié des suffrages exprimés. Ce centre élargi, ou vote du « milieu », n’est donc plus représentatif à lui seul, malgré l’apparente diversité des 4 partis ou mouvements contenus, et à la différence du cumul des coalitions PS et LR (ou UMP) jusqu’en 2012, des aspirations et souhaits politiques de la société française :

Agrandissement : Illustration 3

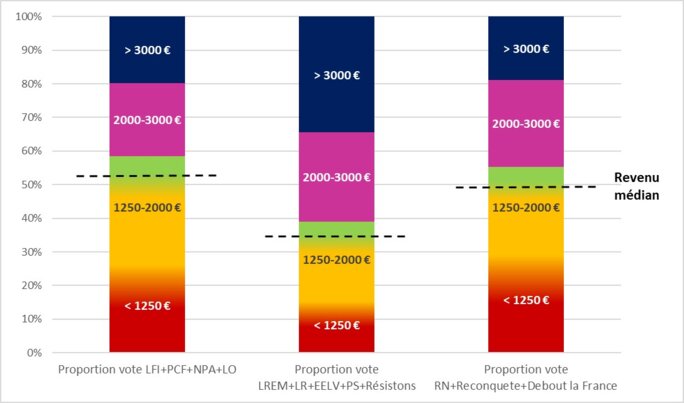

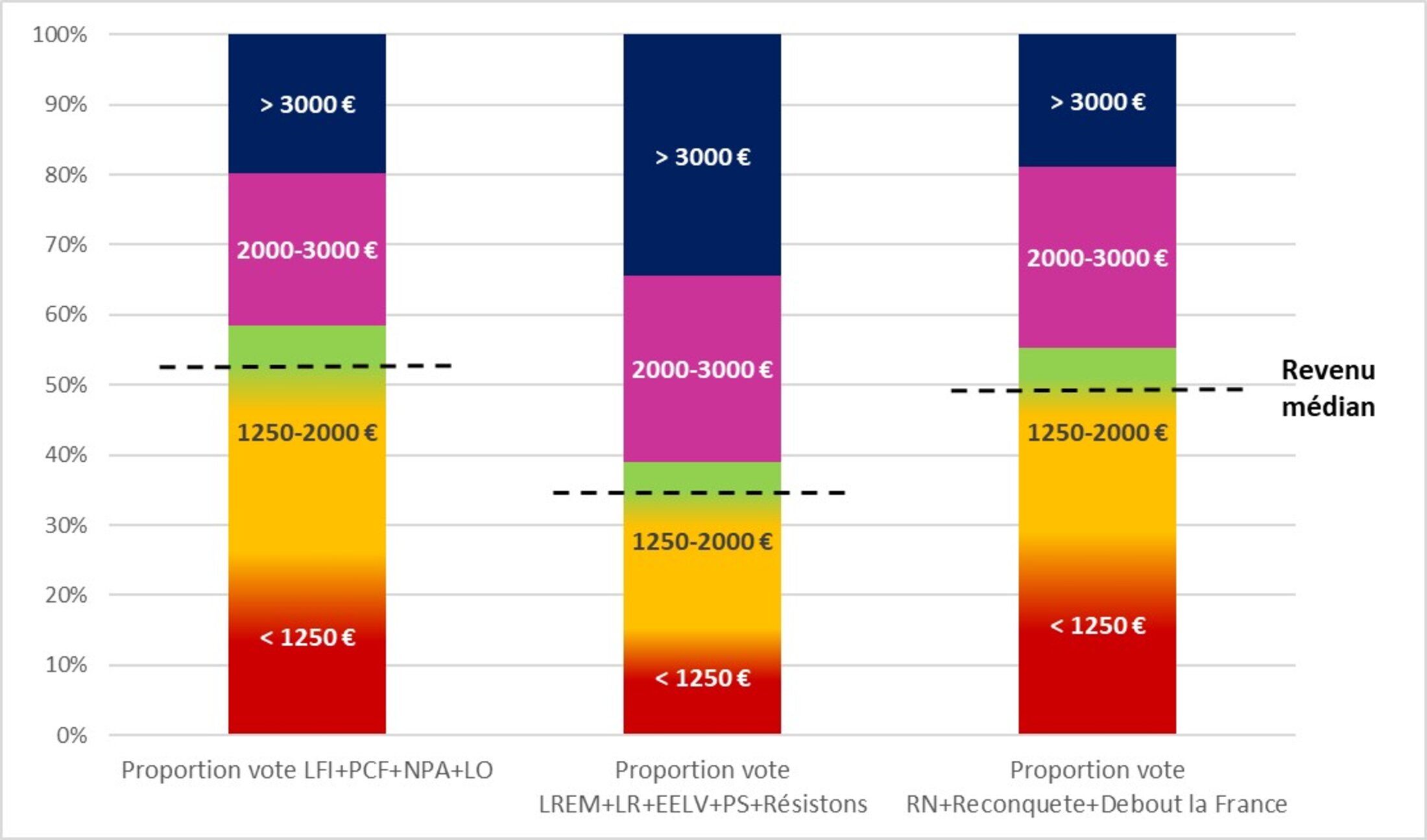

En déclinant au sein de ces 3 mêmes groupes les votes en fonction des revenus et niveaux de vie des ménages, il ressort par exemple que les votes pour l'extrême droite, ainsi que la gauche radicale, correspondent nettement aux ménages pauvres et modestes, puis une partie de ceux s’approchant du revenu médian (qui oscille autour de 1800±100 € net/mois ces dernières années). Les ménages les plus aisés, au-delà du revenu médian, votent en revanche très majoritairement pour le centre élargi, et en particulier pour LREM.

Agrandissement : Illustration 4

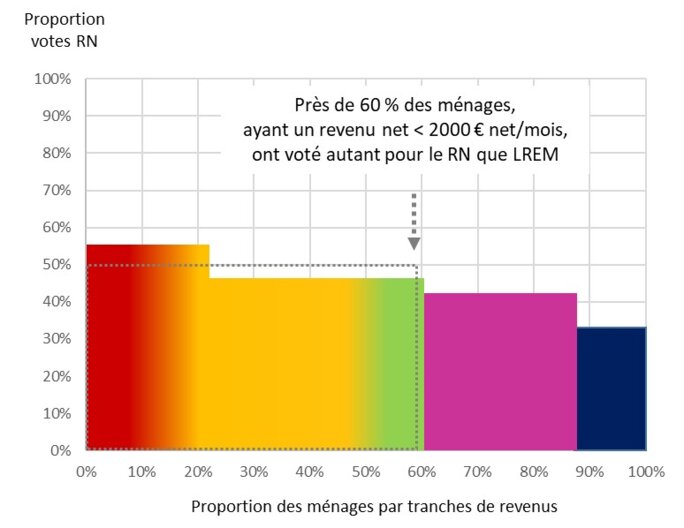

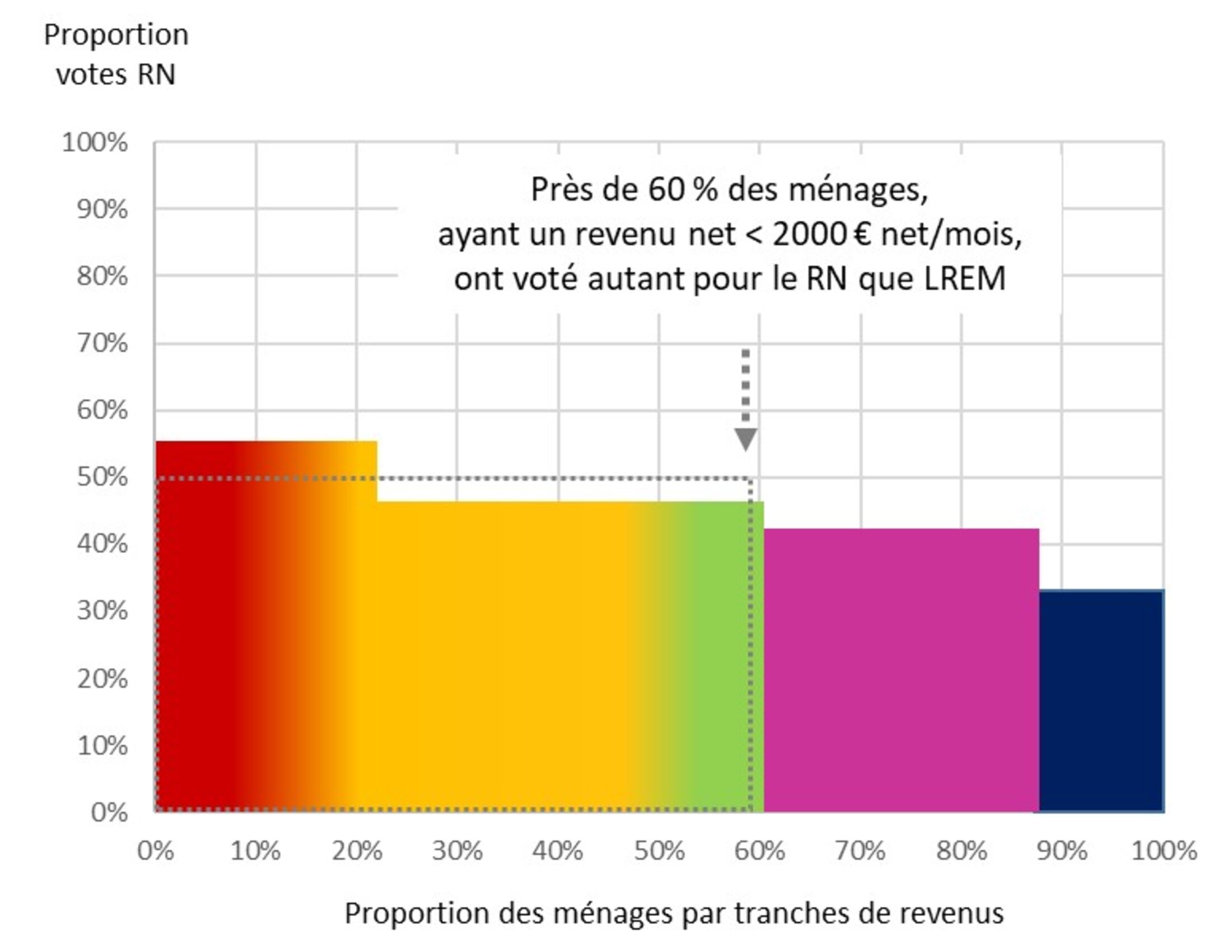

En s'intéressant ensuite au 2nd tour, qui offrait l’unique choix entre les 2 représentants du RN et de la LREM, donc de l’extrême droite et du centre élargi, nous arrivons aux proportions suivantes (seul le pourcentage de vote RN apparaît ici, celui de LREM étant forcément le complément à 100 %, lorsqu’on considère les suffrages exprimés) :

Agrandissement : Illustration 5

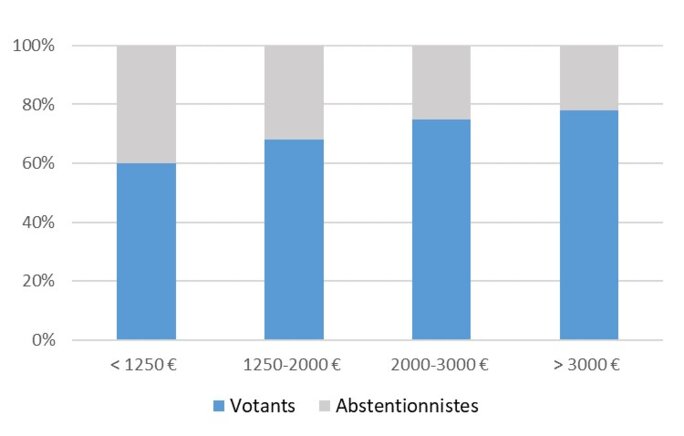

Il est à noter par ailleurs que le niveau d’abstention croît significativement au niveau des ménages pauvres et modestes, par rapport aux deux autres catégories socio-économiques. Sans doute qu’il s’agit ici de la manifestation d’un désintérêt ou de l’insatisfaction du choix politique offert lors du 2nd tour à une partie de l’électorat, en particulier celui s'étant initialement exprimé pour la gauche radicale.

Agrandissement : Illustration 6

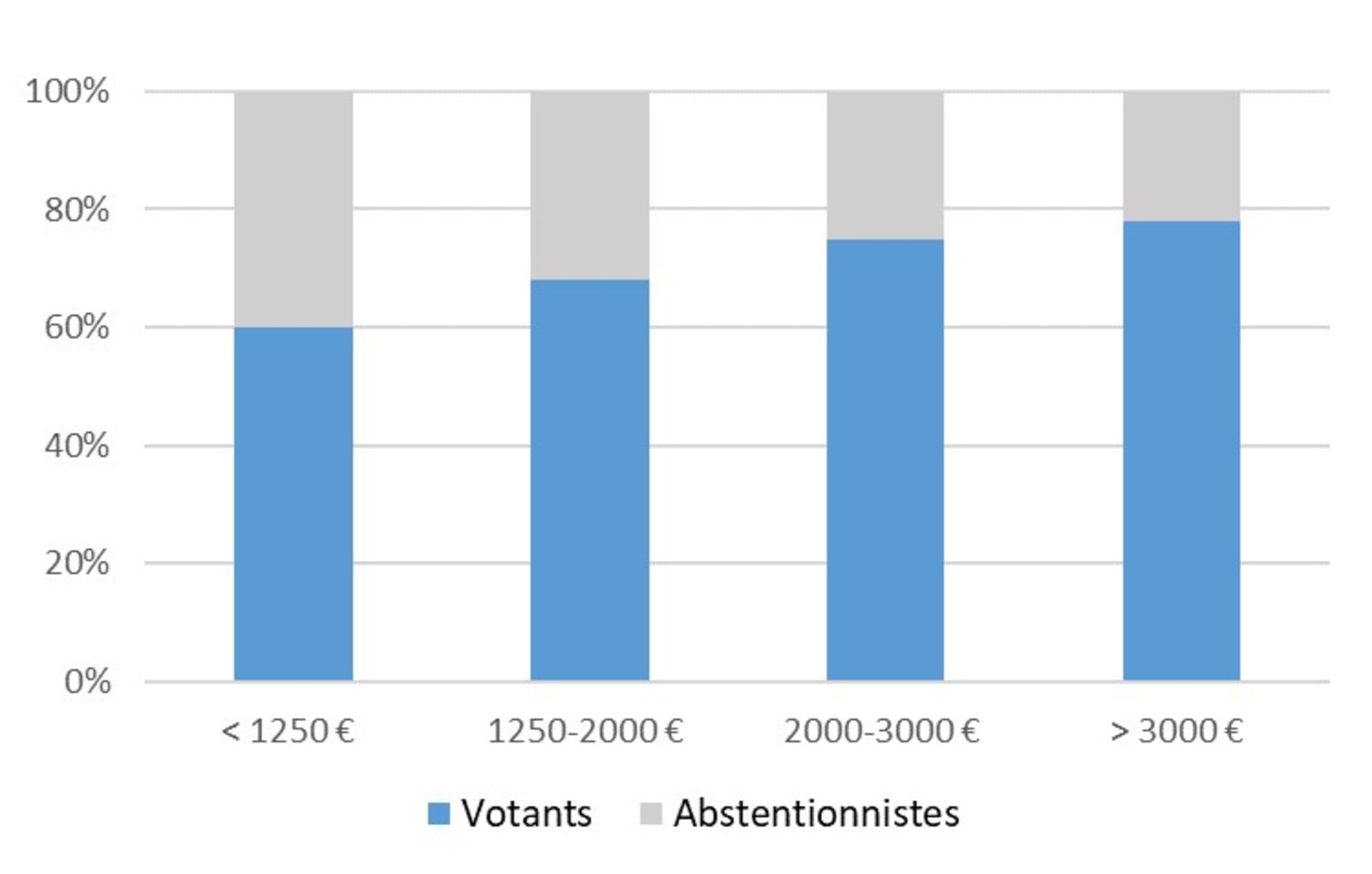

Cette abstention plus marquée des classes dites “populaires” aboutit mécaniquement à une surreprésentation des votes exprimés au niveau des ménages plus aisés. Ceux-ci, bien que non-majoritaires au sein de la population (puisque les ménages aisés sont par définition au-delà du salaire médian majoré de 10 %, soit à partir de 2000 € net/mois), finissent par imposer au final et à l’ensemble un vote du « milieu » en rejetant davantage le RN dans ce cas :

Agrandissement : Illustration 7

Il apparaît donc qu’un déclassement progressif vécu (par ex. le taux de pauvreté ré-augmente structurellement après avoir atteint un minima au début des années 2000 en France) ou bien perçu (Cf. baromètres annuels de la pauvreté révélant des privations croissantes) par une fraction grandissante des français entraine inévitablement une errosion progressive des suffrages en principe en faveur des partis modérés, ou dits “de gouvernement”. On en arrive donc à une situation de plus en plus paradoxale, à chaque quinquennat en France, car in fine ces partis ne parviennent à être considérés comme représentatifs de la majorité exprimée uniquement par le biais du verrouillage des modes de scrutins, voire de stratégies électoralistes en amont. Il conviendrait donc a minima de réformer déjà ces aspects institutionnels, avant de s’attaquer plus profondément au modèle économique (à dominante néolibérale de par les traités européens ratifiés ces dernières décennies, dont celui de Lisbonne après le rejet référendaire de 2005) qui lui, est la cause certaine d’une montée des inégalités, soit un effacement des classes moyennes d’un point de vue socio-économique, et de la stabilité d’une nation, d’un point de vue politique.