Agrandissement : Illustration 1

« Il y a deux hypothèses à ce mystère de la présence d’Homère.

Soit les dieux ont vraiment existé et inspiré leur hagiographe. Ils lui ont insufflé une préscience. Lancé dans l’abîme des temps le poème était prémonitoire, destiné à rencontrer notre époque.

Soit rien n’a changé sous le soleil de Zeus, et les thèmes qui traversent les poèmes- la guerre et la gloire, la grandeur et la douceur, la peur et la beauté, la mémoire et la mort- sont le combustible du brasier de l’éternel retour. »

L’imaginaire est le lieu, le lien de cette double hypothèse décrite par Sylvain Tesson. Pour la première supposition, c’est par l’imaginaire que les prophètes ont accès au monde des dieux, selon Spinoza.

Dans la deuxième hypothèse, le monde de la perception, des affects se matérialise par l’image par les représentations que nous en faisons quelque part là entre deux circonvolutions de notre cerveau. La connaissance des affects est la connaissance imaginaire.

Il faut voir alors cette soupe primaire d affects, tous ces flux qui viennent modifier, affecter notre corps. Ils sont toujours les mêmes mais à chaque fois ils attaquent sous un angle différent, une intensité et une fréquence autre. L’alphabet est toujours le même, mais l’ agencement, l’ordre d’apparition des lettres offrent des possibilités infinies. Cette répétition des affects, toujours les mêmes attaques du corps, mais avec chaque fois, une sensibilité différente de la matière, aboutit au final à la nouveauté et permet l’affirmation et le sens de l’éternel retour. Car ce dernier n’est pas le retour du même, mais bel et bien le retour du différent (Deleuze). Il s’agit d’un des mécanismes créateurs sur le plan d’immanence.

Le champ de bataille de la guerre de Troie n’est pas un plan d’immanence instituant et créateur. Il n’est que le théâtre du long déroulé tragique de la destinée des héros grecs et troyens que nous connaissons tous. Du côté achéens, nous avons des héros tel Achille fils de déesse, mais du côté troyens nous n’avons que des hommes. A tel point que certains diront que le véritable héros de l’Iliade est Hector, l’humain de Troie.

L’imaginaire d’Homère ne nous ment pas, l’histoire étant connue de longue date. Et malgré cela, malgré des destins déjà écrits, chaque héros garde sa liberté de réflexion, Achille hésite entre s’affirmer dans la légende de la mythologie grecque par sa mort tragique sur le champ de bataille des plaines de Troie, ou retourner chez lui pour mourir dans l’anonymat de tous et dans la vieillesse. Le questionnement est là, permettant de maintenir un degré de liberté virtuel qui disparaît dans l’action. Achille revient à ses déterminations premières pour devenir un héros tragique en tant que fils de la déesse Thétis. En comprenant ses propres déterminations qui le poussent à agir, en les acceptant et en persévérant dans son être, Achille se libère, paradoxalement. Il se libère dans l’action, dans le fait d’exister. L’hypothèse alternative du retour à domicile nous leurrait. Il n’y avait là, en réalité, aucune prise pour la liberté. C’est la grande leçon spinozienne.

Homère décrit des colère et des forces, des puissances antagonistes, nous offrant alors une fresque fragile de la réalité de Troie, par les excès de l’hubris. Le monde de la guerre de Troie est instable. L’équilibre permettant la survie de chacun est précaire. A tout moment chaque destinée peut basculer vers la mort. La puissance de chacun ne permet pas ici d’instituer un plan d’immanence, un plateau de sécurité qui assure le développement de chaque individu au sein du collectif.

Nous sommes avant l’avènement de la démocratie athénienne. Se soumettre à la volonté de son roi comme l’équipage d’Ulysse le fait, ne protège pas les marins de l’hubris, du désordre et de la colère des dieux. Bien au contraire, Ulysse étant personnellement visé par la colère de Poséidon, ses marins ithaquiens en ont payé le prix fort. Le fait que leur désobéissance à Ulysse ait apporté elle aussi son cortège de malheurs, en ouvrant par exemple, l’outre d’Eole qui contenait tous les mauvais vents, n’enlève rien à ce constat premier: la soumission à l’ordre royal ne protège pas les citoyens. C’est force contre force, puissance contre puissance, corps contre corps, identité individuelle seule face à sa propre tragédie, à son propre champ de bataille. Les particularités d’Ulysse sont l’intelligence et la ruse dont les seules fonctions sont d’augmenter sa puissance d’agir afin de pénétrer dans l’enceinte de Troie et de la réduire en ruine. Le génie d’Ulysse n’a néanmoins pas empêché ni la mort de Patrocle, ni celle d’Achille. A Troie, le génie individuel ne sert pas le collectif.

De ce constat, certains en ont déduit une morale de vie: s’en remettre à la force pure, définir la justice en fonction du seul rapport de puissance entre les corps. La justice c’est l’affirmation de la volonté du plus puissant. C’est le principe des vitalistes de droite qui se sont arrêtés après la lecture du monologue de Calliclès dans le Gorgias de Platon. Sylvain Tesson en est peut-être. Spinoza ne dit pas autre chose au départ. Il est normal que la puissance d’agir d’un corps s’exprime. Cela est juste.

C’est cependant oublier que la nature est instituante, qu’elle crée de nouvelles conditions qui dépassent le simple corps à corps, la confrontation de puissances isolées. La nature se développe sur un plan d’immanence créant différentes strates ou couches, des particules à la matière, de la matière au vivant et du vivant à la psyché. Chaque niveau possède des propriétés propres, qu’il ne partage pas avec le niveau inférieur ou supérieur, il s’auto institue en quelque sorte, offrant de nouvelles déterminations. Tout être vivant imagine, cependant la psyché crée des pensées imaginaires multiples, les associe, les compare, les fait circuler, leur donne un ordre, un agencement. Et la fonction première de l’imaginaire est d’augmenter la puissance d’agir du corps.

« L’esprit autant qu’il peut, imagine ce qui augmente la puissance d’agir du corps. » (Spinoza)

L’imaginaire humain, en tant que partie de la nature, ne déroge pas à cette règle institutive de créer de nouvelles déterminations, selon Castoriadis. Mais se réclamer de la seule puissance d’agir d’un corps individuel, c’est aussi ne pas avoir lu Spinoza.

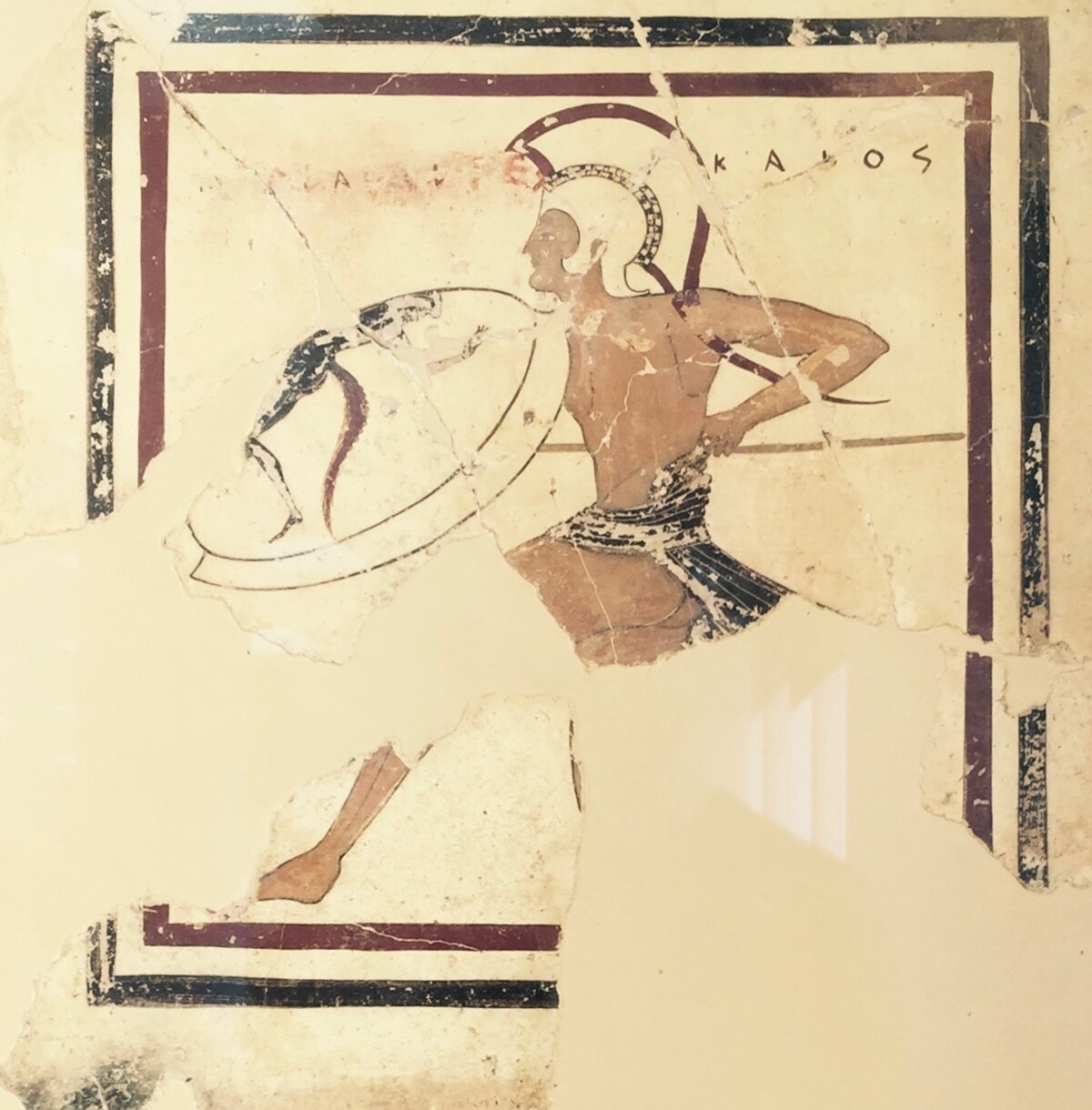

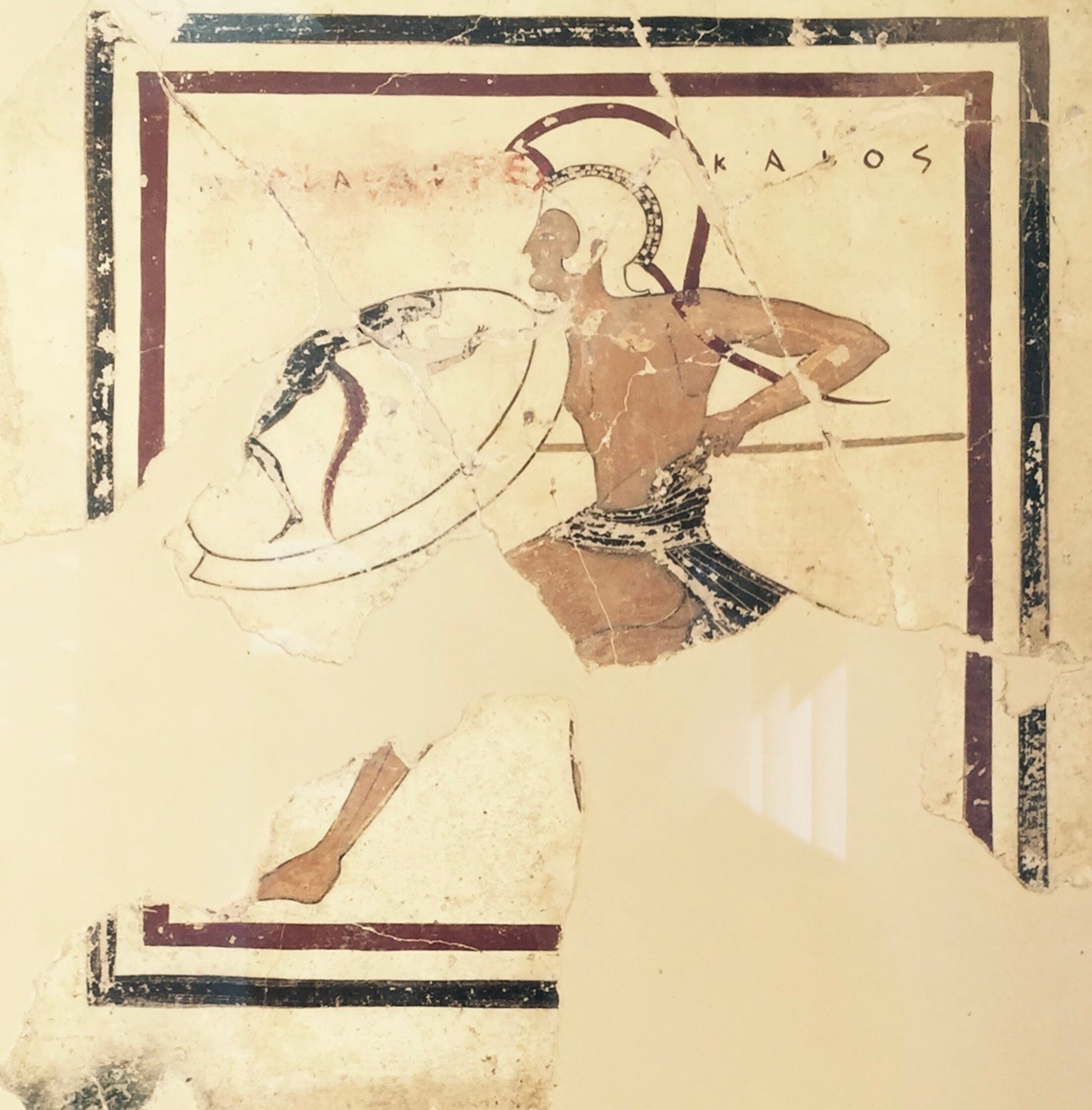

Cette confrontation de puissances, ce fracas des corps à corps, n’empêche pas la constitution d’une sociabilité (absente du récit homérique), bien au contraire. L’individu, en s’associant aux autres augmente sa propre puissance d’agir. « Rien n’est plus utile à l’homme qu’un homme. » nous dit Spinoza. La guerre de Troie nous donne l’impression d’un combat individuel mille fois répétés. L’Iliade n’est pas encore dans la théorisation du principe de l’hoplite, bouclier gauche et lance à droite. Ainsi c’est l’hoplite à droite, avec son bouclier gauche qui assure la protection de la zone de faiblesse du soldat à son côté. Cette association en réduisant la faiblesse du soldat augmente sa puissance d’agir pour lancer son javelot et vaincre l’adversaire. En percevant son compagnon de combat à ses côtés, l’hoplite imagine sa propre sécurité, libérant son bras qui porte le javelot, libérant son potentiel d’action. C’est le principe de la phalange spartiate dont les nostalgiques d’un préfascisme d’origine grecque se sont peut-être inspirés. Mais il s’agit d’augmenter la puissance d’agir de la multitude et non celle du tyran qui soumet cette multitude. Et ça les fascistes ont toujours faite mine de l’ignorer. La phalange constitue cet imaginaire qui offre sécurité et protection à chaque hoplite, lui permettant d’exprimer son potentiel d’agir. L’imaginaire institue une sociabilité qui en intégrant l’individu dans le groupe lui permet d’augmenter sa puissance d’agir et d’être au final plus fort que s’il était demeuré isolé. Cela permet de dépasser la problématique du simple rapport de force entre deux héros qui s’affrontent sur le champ Troyen tels Achille et Hector. Cela rend aussi plus complexe l’évaluation de la puissance de chaque groupe. L’évaluation de la force est facile dans l’Iliade, l’essence de chaque héros étant connu, Achille est de loin le plus fort, Hector le sait, tous les troyens et les achéens le savent. Mais qu’en est-il du groupe? L’évaluation de la puissance d’agir du groupe est bien plus difficile à percevoir ne dépendant pas que de la nature additionnée de chaque corps qui le constitue.

Selon Castoriadis, il existe cependant des notions instituantes dans les poèmes homérique. Homère est grec. Il parle en tout cas du point de vue des Achéens, des grecs. En dépit de sa nationalité, il considère de façon égal les grecs et les troyens. Il instaure un principe d’équité entre les belligérants. Il affirme pour la première fois une notion d’impartialité selon Hannah Arendt. Il suppose que la puissance d’un grec égale la puissance d’un troyen par leur condition humaine commune et différente de celle des dieux. Chaque corps humain, chaque vie humaine est égale à une autre. Il érige pour la première fois le principe d’égalité au sein de la même espèce. Castoriadis en bon dualiste hégélien conclue que c’est la mort qui égalise les hommes, que ces derniers sont égaux devant la mort et cette dialectique tragique qui fait de la mort un principe créateur, aboutit au principe universel de l’humaine condition car nous sommes tous nés et nous devons tous mourir. Castoriadis euphémise la pensée hégélienne en affirmant que c’est bien à travers la négation absolue et ultime, que l’universel de l’humanité est établi dans les poèmes homériques. Mais Rappelons l’effroi de ce fragment hégélien qui a probablement inspiré Castoriadis, cité par Michel Surya en exergue de son livre sur Georges Bataille: « La mort est ce qu’il y a de plus terrible et maintenir l’oeuvre de la mort est ce qui demande la plus grande force. »

Ce constat de la mort qui fait oeuvre, de la mort créatrice en d’autres termes ne peut être que le fruit d’une pensée dialectique, à mille lieux de la réalité existante et vivante, le reflet d’un esprit décharné, souffreteux de cette maladie de la volonté et qui n’est plus de ce monde, franchissant à la vitesse neuronale, la barrière glacée de l’effroi, de ce lieu utopique des idées pures, des logiques contradictoires. On n’a jamais vu une telle irréalité affirmée dans le tranchant de la glace, au sommet de la pensée dite occidentale. C’est à l’opposée de la physique du vivant, qu’il est si facile de réduire à néant. La novlangue de 1984 n’est rien en comparaison. Ici nous avons la promesse de toutes les tragédies du XXe siècle. N’y a- t -il que deux prophètes depuis les débuts de l’humanité? Spinoza pour le parti de la vie, et Hegel pour celui de la mort?

Est-il encore nécessaire au besoin, de citer cette proposition de Spinoza, pour saisir le caractère irréductible de leur opposition?

« L’homme libre ne pense à rien moins qu’à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. »