Les jeunes femmes votent-elles plus à gauche et les jeunes hommes plus à droite ? Avec les politistes Nonna Mayer et Anja Durovic, nous avons analysé cette question pour les législatives de juin 2024 en France. Les résultats sont parus cet été dans la Revue française de Science politique (article complet à découvrir ici) et se basent sur une enquête post-électorale en ligne réalisée dans le sillage des élections législatives françaises anticipées de 2024 auprès d’un échantillon représentatif de 5109 répondants, collecté dans le cadre du projet « Comportements électoraux et rapports au travail, à l’emploi et aux syndicats » (CERTES, ANR-23-CE41-0004) coordonné par Tristan Haute.

Nous avons tout d'abord analysé la participation électorale, afin de savoir qui des électrices ou des électeurs s'étaient plus rendu aux urnes. Nos résultats montrent les électrices se sont autant mobilisées que les électeurs pour ces élections législatives. À profil socio-démographique et à niveau d’intérêt politique similaires, elles se sont même davantage mobilisées que les électeurs.

Concernant le vote en faveur du Rassemblement National (RN), on n’observe pas la réapparition du « Radical Right Gender Gap », cette tendance largement documentée dans d’autres pays selon laquelle les hommes votent davantage pour les partis de droite radicale que les femmes.

Ce résultat, pour des élections moins personnalisées que la présidentielle où l’effet Marine Le Pen joue donc moins, illustre la normalisation du Rassemblement National et le succès de sa stratégie politique ciblant les femmes, peu importe les candidat·es qui portent ses couleurs.

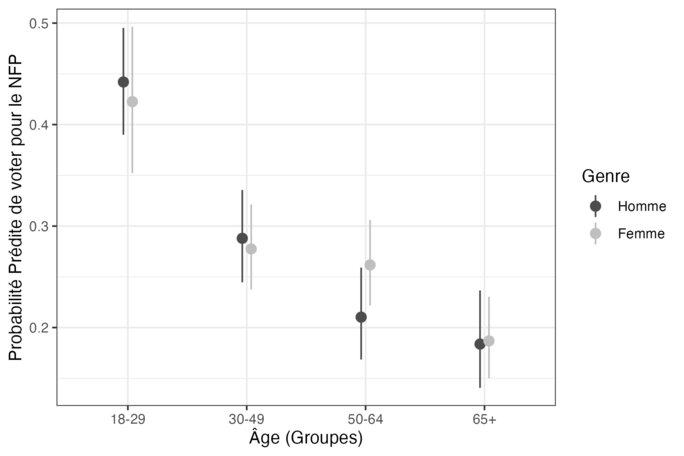

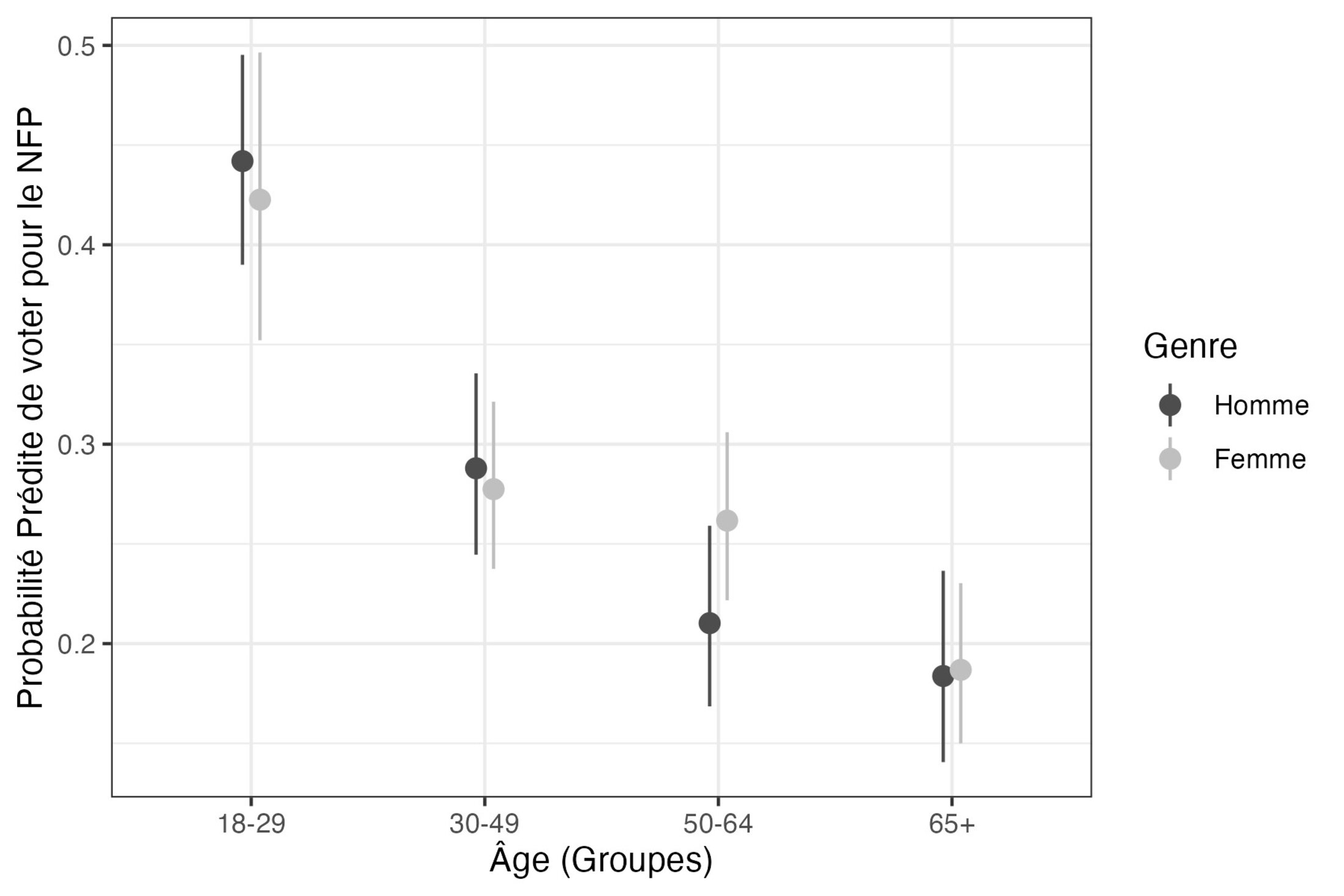

Concernant les « youth gender gaps », c'est-à-dire la propension des jeunes femmes à moins voter pour l'extrême droite que les jeunes hommes : contrairement à ce que l’on observe dans de nombreux pays européens et non européens, les jeunes Françaises n’ont pas voté plus pour la gauche, ni moins pour l’extrême droite que les jeunes Français en 2024 (voir les graphiques ci-dessous).

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Comme pour le vote NFP, chez les 18-29 ans, hommes et femmes votent pour le RN dans les mêmes proportions, contrairement aux tendances à l'international. Bien que plusieurs études attestent de forte divergences au niveau des valeurs et des attitudes (les jeunes femmes étant nettement plus progressistes en matière d’égalité femmes-hommes et de sexualité), pour l’instant ces différences ne semblent pas trouver de traduction électorale en France.

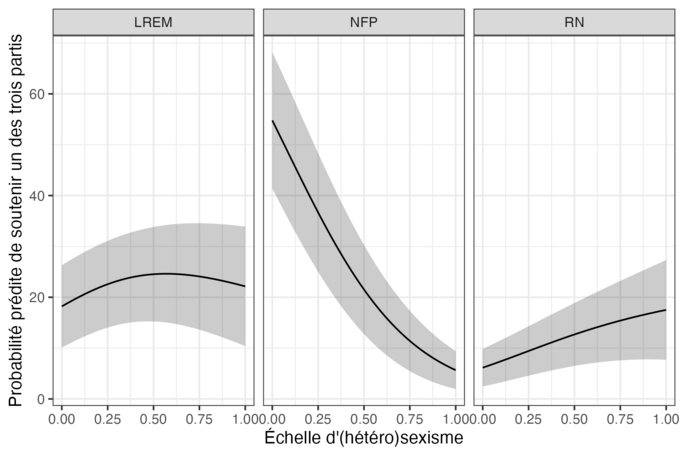

Enfin, les attitudes sexistes au sens large, tant envers les femmes qu’envers les personnes ne se conformant pas à la norme hétérosexuelle, ont un effet significatif sur les choix électoraux. Plus une personne a des scores élevés sur notre échelle d’(hétéro)sexisme, plus il y a de chances qu’elle ait voté pour une ou un candidat du RN, plus ses scores sont bas, plus il y a de chances qu’elle ait voté pour un ou une candidate du NFP (voir graphiques).

Agrandissement : Illustration 3

La France reste donc pour l’instant à l’écart de la dynamique internationale qui voit les jeunes femmes voter davantage à gauche que les jeunes hommes. Cela semble tenir au fait que le Rassemblement National est passé maître du pinkwashing, affichant un discours plus « progressiste » sur les enjeux de genre et de sexualité que la plupart des autres partis de la droite radicale en Europe, en particulier l’AfD ou le parti Vox.

En résumé, pour comprendre pleinement les dynamiques électorales d’aujourd’hui, il ne suffit plus de regarder les grands clivages classiques. Il faut aussi analyser de près la manière dont les partis politiques se positionnent sur les questions de genre et de sexualité. Cela passe par la création de nouveaux outils de mesure : mieux identifier les formes actuelles de sexisme et d’hétérosexisme, intégrer la dimension économique des inégalités entre femmes et hommes (carrières, retraites, santé, congés menstruels, endométriose, etc.), et tenir compte de leur caractère profondément intersectionnel.

Il est tout aussi nécessaire de saisir comment les droites radicales instrumentalisent la défense des femmes ou des personnes LGBTQI+ pour servir des discours racistes, islamophobes ou xénophobes – un phénomène que les chercheurs appellent fémo-nationalisme et homo-nationalisme. Ces logiques devraient être intégrées de façon plus systématique dans les grandes enquêtes électorales. Les études qualitatives montrent en effet que cette articulation entre genre, sexualité et racisme joue un rôle politique majeur, notamment dans la fidélisation d’un électorat féminin au Rassemblement National.

Enfin, une question reste encore ouverte : quel est l’impact du genre des candidates et candidats eux-mêmes sur les choix électoraux ? Cette piste, qui pourrait éclairer le débat sur le « Radical Right Gender Gap », mérite d’être explorée dans de futures recherches.

Une étude menée par Noémie Piolat, Nonna Mayer et Anja Durovic