La vision qu’on a des mouvements politiques de gauche des années 1970- 1980 en Colombie, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur, est centrée sur les mouvements armés (guérillas des Farc, du M19, de l’ELN, etc.) ainsi que sur la violence étatique (assassinats des militants de gauche). Les armes, leur place et les abus auxquelles elles ont donné lieu dominent encore aujourd’hui les débats académiques ou grand public, les débats institutionnels, la production d’articles, de livres ou de documentaires. Cette vision dominante est cependant incomplète : un des plus intéressants mouvements de gauche est complètement ignoré, y compris par les meilleurs connaisseurs de la gauche colombienne, peut-être simplement parce que c’était un mouvement non armé.

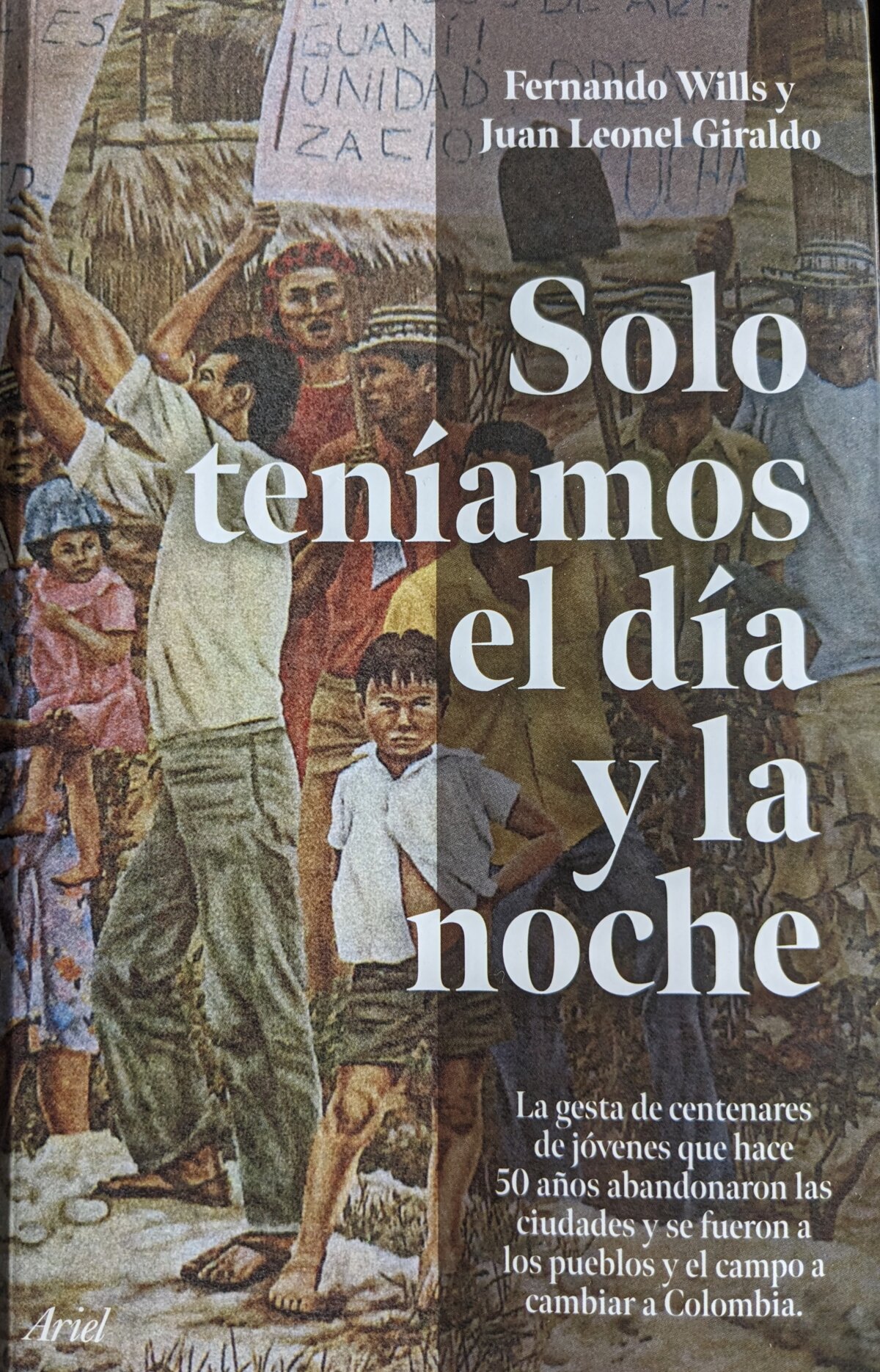

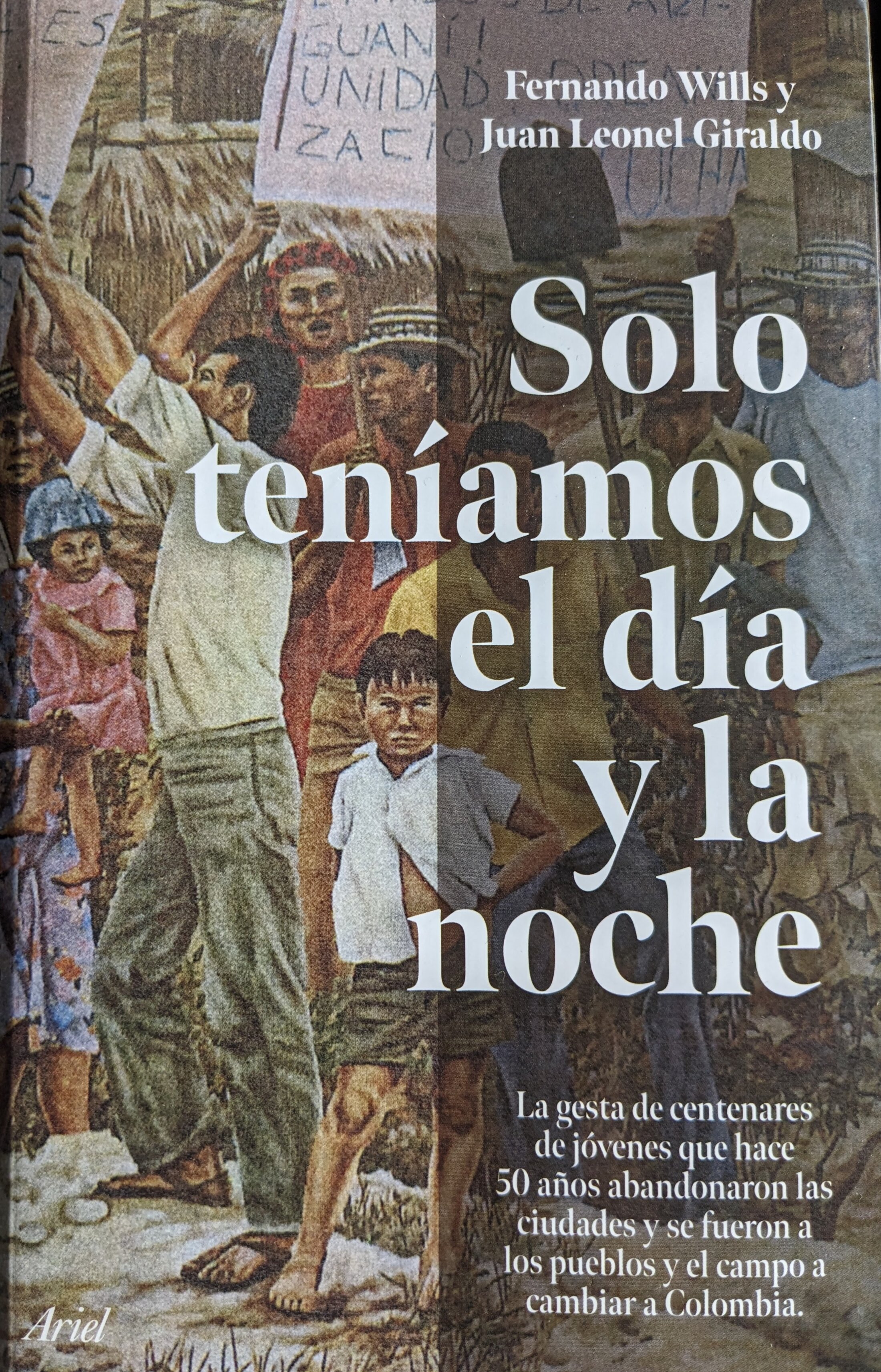

Le livre No teníamos sino el día y la noche [Nous n'avions que le jour et la nuit], publié en 2023 par Ediciones Ariel - Planeta, vient combler cet oubli. C’est parce qu’il rappelle une histoire presque complètement oubliée aujourd’hui, que la publication de cet ouvrage constitue un événement remarquable.

Agrandissement : Illustration 1

Les « descalzos » [pieds-nus], du nom des protagonistes de ce livre, sont quasiment inconnus de nos jours en Colombie. Les « pieds-nus » étaient des hommes et des femmes, en général assez jeunes (autour de vingt ans), très souvent des étudiants ou de jeunes professionnels, issus des villes, et réalisant un travail de formation politique à la campagne. Ils étaient les cadres politiques du Mouvement Ouvrier Révolutionnaire Indépendant, Moir, le mouvement politique créé en 1969 et porté par le dirigeant Francisco Mosquera. Ces jeunes ont interrompu le cours de leurs vies bourgeoises pour s’établir dans le monde rural colombien et participer aux luttes politiques dans les années soixante-dix et quatre-vingt.

Le fond de l’air était alors rouge : sur le plan international, la révolution cubaine, l’ascension puis la chute de Allende, les différentes guérillas, la guerre du Vietnam, Mai 68, le maoïsme… Sur le plan national, en Colombie deux grands mouvements sociaux secouaient la vie politique : le mouvement étudiant et le mouvement paysan[1].

Ces jeunes, ils ont été environ mille « pieds-nus », ont participé à la convergence de ces deux mouvements. Ils ont quitté leur milieu, leur famille, leurs études et leur travail pour effectuer un travail politique, principalement avec les paysans et les ouvriers agricoles, dans des conditions de vie extrêmement précaires, souvent sans eau courante, sans électricité, sans moyen de transport et sans accès aux soins.

Le livre rassemble les témoignages d'une centaine d’entre eux. Chacun raconte le moment où il ou elle a pris la décision de quitter la ville pour se rendre dans les coins les plus reculés de la Colombie. Puis, on les suit dans leurs luttes, leur participation aux élections locales, leur activité dans le domaine artistique (théâtre, musique, ciné-clubs, fresques…), leur travail avec les brigades de santé, leurs activités militantes via notamment la vente de leur journal Tribuna Roja.

Agrandissement : Illustration 2

Une des directives du Moir était de ne pas devenir une charge pour la communauté. Voici donc les jeunes urbains faisant des travaux agricoles très durs (couper la canne à sucre, manier la machette pour défricher la forêt, participer à la coupe des plantains et des bananes, cueillir le coton, transporter des bottes de riz), participer à des travaux de construction et de maçonnerie, ou faire le travail le plus simple pour eux, enseigner. Parfois, les femmes obtenaient un emploi salarié en ville qui permettait à leur conjoint d'avoir un revenu plus élevé. Petit à petit, ils gagnaient le respect et la confiance des communautés.

Mais leur activité centrale était le combat politique. Dans l’univers quasi féodal de la campagne colombienne, les « pieds-nus » ont participé à la création de syndicats (ils ont aidé à l’organisation collective des vendeurs ambulants, des travailleurs du café, des travailleurs forestiers, etc.), à la formation de coopératives (par exemple, auprès des employés municipaux), afin de modifier les rapports des forces pour faire avancer les revendications. Ils ont participé à ou organisé l’invasion de terres agricoles détenues par les très grands propriétaires terriens [latifundistas], particulièrement dans les zones de culture extensive, sur la côte caraïbe, au nord du pays, mais aussi dans la zone de production du café, dans la cordillère des Andes.

Dans leurs récits, on découvre comment les décisions politiques et économiques des gouvernements colombiens et/ou étrangers ont déterminé les conditions de vie des agriculteurs colombiens : dans la région de Codazzi (au nord du pays), par exemple, de très nombreux agriculteurs ont été ruinés et plusieurs se sont suicidés suite à l’effondrement du prix du coton, après que les États-Unis ont imposé la limitation des droits de douane pour pouvoir vendre sa propre production excédentaire.

Confrontés au dilemme de la participation aux élections locales, ils ont pris la décision d’y être présents, en essayant toujours que les têtes de liste soient des leaders issus de la région.

Ils ont par ailleurs dû affronter la concurrence d’autres groupes politiques actifs dans ces territoires : le Parti communiste, fort dans les Llanos (à l’est du pays), mais aussi, et de plus en plus, des groupes armés : les FARC, l'ELN[2], ou les gamonales (les grands chefs politiques locaux, corrompus et clientélistes).

Leurs actions ont été tantôt illégales (par exemple, les invasions de terres de grands propriétaires), tantôt légales (comme la participation aux élections, dans un contexte où les forces de gauche étaient abstentionnistes). Leur travail auprès des paysans les rendaient « suspects » aux yeux des forces de l’ordre, et nombre d’entre eux ont été emprisonnés.

Les « pieds-nus » du Moir se sont différenciés de tous les autres groupes politiques de gauche sur un point : ils n’ont pas pris les armes. Ils croyaient que la lutte devait être avant tout une lutte pour gagner le peuple, pour développer son niveau de conscience politique, afin de créer un rapport de forces favorable aux masses. Ils ne croyaient pas au « foquisme[3] », à l’avant-garde armée chère à Régis Debray, aux chefs charismatiques. Ils croyaient que les processus, l’éducation populaire, la mobilisation, la discussion étaient des préalables pour renforcer le pouvoir des communautés. Ils n’étaient pas pacifistes par principe, mais ils pensaient que le moment politique n’était pas propice à la lutte armée, et que l’usage de la violence armée amènerait l’aggravation de la répression et des abus des forces militaires et paramilitaires. L’histoire leur a malheureusement donné raison.

La fin de l’épopée des « pieds-nus » n’a pas été seulement la conséquence de la répression étatique, de la violence des paramilitaires et des mafias, mais aussi celle des groupes armés de gauche, les guérillas des Farc et de l’ELN.

Les paramilitaires ont agi en toute liberté dans certaines régions, où ils ont purement et simplement éliminé physiquement les opposants de tous bords. Quant à la gauche armée, elle était relativement faible au début des années quatre-vingt, mais elle se renforça en raison de la conjoncture politiques ou grâce aux nouvelles pratiques d’extorsion. Ainsi, les Farc, relativement faibles à l’époque, gagnèrent beaucoup de terrain après les dialogues de paix réalisés par le président Belisario Betancur (1982-1986). Les Farc sont alors devenues un interlocuteur important du gouvernement, elles prirent de l’ampleur sur le terrain et s’attaquèrent violemment aux militants non armés, dont le Moir. Comme le dit Francisco Valderrama, « pieds-nus » dans la zone minière du Bajo Cauca (sud-ouest du pays) : « Les FARC sont apparues et nos compagnons ont essayé de survivre et de coexister avec eux, mais cela a été très difficile, à cause de la haine qu'ils nous portaient. Le massacre a culminé en 1989. Il avait commencé quatre ou cinq ans plus tôt. (…) À un moment donné, les meurtres étaient si fréquents qu'on ne savait pas pourquoi ils les faisaient, c'était devenu une effusion gratuite de sang. » (p. 397). De son côté, la guérilla ELN, également faible à l’époque, est montée en force grâce aux extorsions (grosses rançons exigées aux compagnies et aux particuliers, en particulier à la compagnie allemande Mannesmann).

Agrandissement : Illustration 3

Petit à petit, la violence armée est devenue le seul moyen de gérer les relations sociales ; la loi des armes, la loi du plus fort, s’est installée. De plus, ces années ont été celles de l’emprise croissante des mafias liées aux narco-trafiquants. La situation de violence, déjà fort complexe, n’a fait que s'intensifier. Les enlèvements et les assassinats sont devenus des activités « normales ». La violence est devenue banale. Elle s'est insinuée dans toutes les relations sociales, mais elle a été encore plus brutale dans les zones de colonisation agricole[4]. Ces communautés, sans liens forts préalables avec le territoire, sans véritables liens sociaux, ont été le terreau où les différents groupes armés ont pu facilement imposer leurs lois.

La destruction du tissu social, les menaces des acteurs armés, les persécutions qu'ils ont subies (notamment de la part des FARC) ont fini par expulser les « pieds-nus » des campagnes. A la fin des années quatre-vingt, au moment même où les armées extra-légales se renforçaient, l’expérience rurale des hommes et des femmes du Moir était finie. Une section du livre est consacrée à rappeler qui étaient ces cadres politiques, ces militants tués en toute impunité[5].

Que reste-t-il de cette expérience ? Et surtout, pourquoi un tel vide de connaissances sur cette étape importante de la gauche colombienne ? Il semblerait que la fixation sur le conflit armé et la volonté de comprendre les logiques des différentes factions armées aient attiré tous les regards. A notre avis, le récit des expériences de transformation politique non armées devraient attirer également notre attention.

Ce livre à plusieurs voix, édité par Leonel Giraldo et Fernando Wills, est un précieux document de travail, et le premier ouvrage de non-fiction consacré à ce sujet. Il comprend en outre une très bonne annexe photographique. Au-delà de la réflexion politique, ce recueil de témoignages a une valeur d’ethnographie du monde rural colombien et est un important document de réflexion sur les transformations sociales des années soixante-dix et quatre-vingt. Espérons qu’il servira aussi à enrichir les débats sur le passé et l’avenir de la gauche en Colombie.

[1] Le mouvement paysan colombien a eu son moment le plus fort dans les années soixant-dix, après la création de l’Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC (Association Nationale des Paysans). Voir Juan S. Lombo, «Cuando el movimiento campesino se tomó el país: los 50 años de la ANUC», El Espectador, 7 juillet 2020.

[2] Ejército de Liberación Nacional, ELN, (Armée de libération nationale), guérilla créée en 1964 et encore active en 2024. Dans les années 1980, l’ELN a kidnappé des ingénieurs de la compagnie allemande de pétrole Mannesmann. Celle-ci paya des sommes très importantes pour libérer ses employés et pour garantir que la guérilla ne bombarderait pas l’oléoduc. Voir Mannesmann pagó US$ 2 millones, El Tiempo, 24 de noviembre de 1996.

[3] Théorie de la révolution proposée par le Che Guevara, fondée sur la création de foyers de guérillas rurales.

[4] La Colombie n’a jamais réalisé de véritable réforme agraire. Au lieu de celle-ci, le gouvernement a décrété en 1972 une politique de « colonisation » de terrains vides (ou supposés tels). Dans ces zones reculées affluèrent des milliers de paysans sans terre de toutes les régions du pays.

[5] Citons quelques noms : Le frère du grand photographe colombien Leo Matiz est tué par l'ELN (p. 76) ; Julio Mayorga est tué par les paramilitaires (p. 77) ; Ariel Pocaterra est tué par les paramilitaires (p. 190) ; Plutarco Urbano est tué par les FARC (p. 296) ; à Cordoue, les paramilitaires tuent tous ceux qui sont à gauche (p. 381) ; Lucho Acevedo est tué par les FARC (p. 395) ; Oscar Restrepo est tué par Pablo Escobar ou par l'armée (p.408) ; Aidée Osorio est tuée par les FARC (p. 416) ; Luis Eduardo Rolón est tué par les FARC (p. 416) ; Raúl Ramírez est tué par les FARC (p. 416) ; Luis Ávila est tué par l'ELN (p. 420) ; Edgar Flórez est tué par l'ELN (p. 421) ; Pedro Herrera est tué par les FARC (p. 421) ; Harvey Suárez est tué par l'EPL (p. 422) ; Eduardo Quintero est tué par le gouvernement (p. 422).