Agrandissement : Illustration 1

Illustration d'un prélèvement d'échantillon sur une scène de crime. © Cotton-bro (Pexels)

Le 20 octobre 2025, Gérald Darmanin a déclaré proposer l'autorisation de la généalogie génétique aux magistrats dans le cadre d'une loi. Cette proposition est motivée par la résolution des affaires non-élucidées, ou "cold cases", qui serait facilitée par la comparaison entre les traces génétiques prélevées par la police et une base de données génétiques de référence, ici celle des sociétés de test ADN récréatif. Les techniques et les concepts au fondement de cette méthode d'investigation policière datent du siècle dernier, depuis l'avènement d'une discipline à l'interface des sciences et du pouvoir judiciaire : la génétique criminelle (forensic genetics). Le garde des sceaux propose donc l'extension de cette science au service de la justice, à l'instar des États-Unis, en nous assurant du strict encadrement de son régime d'usage du fait de la nature délicate des données manipulées, à savoir les génomes de citoyens français.

Comme beaucoup, je me range du côté des sceptiques, et même des inquiets. Mes réserves sont d'ordres biologique - il s'agit d'une science particulièrement sujette aux biais d'analyse et d'échantillonnage avec des risques non-négligeables de faux positifs -, sociologique - la génétique jouit aux yeux du public d'une aura d'autorité épistémique indiscutable, rien ne dit que les magistrats sauront mieux faire preuve de nuance ni que l'expertise des généticiens légistes sera totalement objective -, et politique - on parle ici d'ouvrir la voie à la gestion de données très personnelles (des génomes) par le pouvoir, sans consentement préalable.

Je m'efforcerai dans ce billet de détailler chacune de mes réserves en partant de cas concrets et historiques. À noter qu'à l'heure où j'écris ces lignes nous ne pouvons nous fonder que sur les déclarations du ministre. Je tâcherai d'être mesuré dans mes spéculations quant aux dérives d'une telle proposition. Toujours est-il qu'il est nécessaire d'être préparé, à gauche en particulier comme ailleurs, aux débats politiques à suivre, s'agissant d'un enjeu majeur de liberté individuelle.

Les principes de la génétique criminelle

Ce billet n'a pas vocation à retracer en profondeur l'histoire et les bases techniques de la génétique légale ou criminelle : on va se contenter de quelques principes généraux pour comprendre de quoi il s'agit.

Le génome consiste en l'assemblage de nucléotides (A, C, T et G, bases de l'ADN) formant une succession de régions spécifiques. Certaines de ces régions sont identifiées comme jouant un rôle biologique dans la production des protéines et sont communément appelées "gènes". D'autres régions jouent plutôt un rôle de régulation, de stabilité du matériel génétique, ou n'ont tout simplement pas de fonctions encore bien définies.

Pour la suite, il faudra distinguer trois grands types d'usage de l'ADN dans les enquêtes de police : l'identification génétique - qui compare l'ADN retrouvé sur une scène de crime à une base de données génomiques détenue par les services de police ou le ministère de l'intérieur d'un État -, le phénotypage par ADN - qui consiste à prédire des caractéristiques physiques à partir d'un échantillon d'ADN prélevé pour établir un portrait-robot -, et la détermination de l'origine "biogéographique" à travers la comparaison d'un échantillon d'ADN avec une base de données génomiques classées par ascendance géographique. La discussion qui suit va entremêler ces différents usages, cependant ils sont traversés par des enjeux qui leur sont spécifiques. Notamment, les techniques diffèrent subtilement, et les génomes références mobilisés sont également constitués différemment, on y reviendra.

Historiquement, la génétique criminelle s'est fondée sur l'identification d'individus par l'analyse et la comparaison de marqueurs génétiques qui, contrairement à ce que leur nom semble indiquer, ne correspond pas à l'observation directe de l'ADN, mais à des marqueurs biologiques au sens large : groupe sanguin, paramètres morphologiques, marqueurs biochimiques etc. Elle a introduit l'utilisation des marqueurs moléculaires dans les années 90 à travers une analyse directe de séquences particulières du génome : les Short Tandem Repeats (STR). Aussi rangés dans la catégorie génétique plus générale de microsatellites, les STR sont des répétitions de courtes séquences nucléotidiques (chaque séquence faisant moins d'une dizaine de nucléotides) situées à des régions spécifiques du génome. Étant donné que le nombre de répétitions des STR est variable entre individus sans lien de parenté, il est en théorie possible d'identifier les individus à partir d'une comparaison de ces séquences avec des données génétiques de référence. A l'heure actuelle, il existe différents systèmes de profilage ADN basés sur les STR en vigueur en fonction des pays, comme les Etats-Unis qui utilisent le CODIS, un catalogue de 20 STR.

Agrandissement : Illustration 2

Illustration d'un STR (inspiré de simplyforensic.com)

Sur le papier, l'analyse combinée d'un grand nombre de séquences STR devrait assurer une puissance statistique telle qu'il serait improbable de matcher deux individus sans lien de parenté. Or, le FBI a maintes fois procédé à des profilages ADN qui ont abouti à des faux matchs positifs, compliquant la promesse de fiabilité de ces analyses. Si on ajoute à cela la sensibilité aux contaminations sur les scènes de crime et à l'intégrité de l'échantillon d'ADN, cette technologie ne suffit pas et ne peut se substituer aux autres techniques d'investigation.

Les avancées en séquençage génétique ouvrent la voie à l'utilisation de nouveaux marqueurs, cette fois-ci impliquant les régions dites codantes (eg. les gènes). Certaines de ces régions codantes diffèrent entre les individus du fait de mutations ponctuelles d'un seul nucléotide. On dit qu'elles sont polymorphiques, permettant ainsi d'identifier ce qu'on appelle les Single Nucleotide Polymorphisms (SNP). L'analyse des SNP, au nombre toujours grandissant, est réputée plus précise et statistiquement plus fiable dans l'identification individuelle (sauf des jumeaux monozygotes). De plus, les SNP sont associés à des traits phénotypiques caractéristiques, ce qui en théorie permet d'accéder à un niveau de discrimination supplémentaire par la possibilité de lier la présence de SNP à des caractéristiques anatomiques particulières. Cela intéresse la police pour des raisons évidentes : la constitution non plus d'un simple catalogue d'empreintes génétiques via les STR, mais d'un "portrait-robot" génétique.

Comme on peut s'en douter, la possible appropriation des nouvelles technologies et données génomiques par la police et la justice soulève des questions techniques, éthiques et politiques qui ne sont pas évidentes et qu'il convient de détailler pour éclairer les débats.

Une fiabilité toujours imparfaite

L'utilisation des STR a connu beaucoup de cas d'attribution erronée d'échantillon, en raison de différents facteurs pouvant entraîner des faux positifs. Parmi ces facteurs, on retrouve la malchance d'une corrélation purement fortuite entre deux empreintes génétiques, la dégradation des échantillons diminuant la puissance statistique de leur bonne identification, la pollution des scènes de crime par d'autres échantillons biologiques parasites, la constitution des banques de références, les biais analytiques des experts missionnés pour l'identification génétique, etc.

Les chances d'obtenir des faux positifs augmentent également d'autant qu'une population d'où provient un échantillon ADN dispose d'une faible diversité génétique. C'est notamment le cas de certains peuples autochtones et des populations insulaires, où l'endogamie a façonné une structure génétique particulière à l'échelle des populations, telle qu'il est difficile de discriminer convenablement à l'échelle de l'individu les personnes au sein (ou descendant) de ces populations. Ces dernières occupent tout de même une place non-négligeable dans les banques de données génomiques des services d'enquête criminelle.

Si la génétique peut effectivement constituer un outil puissant d'identification individuelle avec les dernières méthodologie moléculaire en vigueur, elle reste néanmoins faillible. Dans un souci de qualité des preuves dans le cadre juridique, il est important de garder à l'esprit que la preuve génétique ne saurait se suffire à elle-même et, si elle est amenée à être utilisée, elle doit être incluse dans un contexte d'investigation plus large comprenant le croisement d'indices et de preuves de natures diverses.

Cependant, même si on parvenait à outrepasser les limites de la fiabilité des STR, par exemple à travers l'utilisation des SNP et des séquences entières du génome, on se heurterait à des considérations éthiques d'un tout autre ordre. En effet, si les STR ne permettent pas d'accéder a priori au profil "biologique" d'un individu, les SNP suggèrent cette possibilité au moins en théorie.

Les SNP, une solution qui amène d'autres problèmes

Comme mentionné plus haut, les SNP sont statistiquement associés à des phénotypes particuliers, ce qui constitue une des raisons de son attrait auprès des services d'enquête policière qui entendent s'en servir pour établir des "portraits-robots" en inférant le phénotype de l'individu d'où provient le génome analysé (par exemple la couleur de peau, les cheveux, les yeux...). Il existe déjà des exemples de tels usages, aux États-Unis mais aussi en France, avec le cas du laboratoire de police de Lyon qui dans le cadre d'une enquête pour viol en 2014 a effectué un profilage phénotypique, en dépit de l'illégalité de ce procédé. S'il était interdit jusque-là pour la police d'accéder aux régions codantes, ce cas fait jurisprudence.

Si les services de police misent beaucoup sur cette technologie, on ne peut pas occulter le caractère éminemment probabiliste du phénotypage à partir d'un profil génotypique. Par exemple, la couleur des yeux (ou la couleur de la peau) est un trait complexe (plus qu'on ne le pensait à l'époque de nos cours de SVT) impliquant des dizaines de gènes différents, et qui ne peut être prédit qu'avec un certain pourcentage de certitude. Autrement dit, avec nos technologies et nos connaissances actuelles, si on devait deviner la couleur de vos yeux à partir d'un prélèvement de votre génome sur votre fossile, on ne pourrait au mieux donner une probabilité qui sera toujours inférieure à 100%. Quand bien même on atteindrait des seuils statistiques satisfaisants pour effectuer une discrimination grossière entre des phénotypes très différents, on est loin d'un déterminisme parfait.[1]

L'analyse des SNP, croisée avec la comparaison des séquences de références consignées dans des bio-banques, offre en théorie la possibilité d'accéder à des informations plus ou moins précises mais également délicates, comme des marqueurs associés à des maladies (là encore on est dans le domaine du probabiliste) mais également l'origine "biogéographique" (disent-ils), charriant tout un imaginaire racialisant qui potentialise le risque d'un profilage et d'un fichage ethno-racial.

L'échantillonnage questionnable des références

Les références à partir desquelles les comparaisons avec les échantillons prélevés sont effectuées posent question. Jusqu'à récemment, elles étaient essentiellement constituées à partir de prélèvements auprès de différentes populations dans un but initial de recherche scientifique en génétique des populations. Un cadre normatif est censé réguler les prélèvements d'échantillon biologique depuis la déclaration de Helsinki datant de 1975, notamment en matière de consentement. Dans les faits, on est loin d'une application minutieuse de ce principe, en particulier dans le domaine de la génétique humaine. Non seulement les bases de données génétiques présentent des génomes prélevés bien avant 1975 sur des populations subalternes au mépris de toute éthique scientifique de base, mais le consentement n'a pas plus été respecté pour les prélèvements effectués après cette date.

Les données génétiques utilisées dans le cadre de l'investigation criminelle pour déduire l'ascendance "biogéographique" d'un individu proviennent des banques constituées par les généticiens des populations dans un premier temps. L'essor du séquençage du génome humain dans les années 80-90-2000 a poussé les généticiens des populations à s'investir d'une mission d'envergure, celle de constituer un atlas mondial de séquences génomiques. Un intérêt particulier pour les "populations isolées" a mené les généticiens de l'époque à conduire des expéditions pour effectuer des prélèvements sur les peuples autochtones d'Amazonie, motivés par les présupposés douteux que ces populations, étant préservées des brassages et de la modernité occidentale, nous renseigneraient sur la biologie et l'évolution de nos ancêtres. Parmi les généticiens de l'époque impliqués dans ces recherches, on compte Kenneth Kidd, généticien de l'université de Yale, qui s'est approprié les échantillons biologiques des Karitiana et des Surui, sans leur consentement éclairé, en partenariat avec l'administration américaine de l'époque dans le but de développer l'usage de ces génomes en génétique criminelle. Aujourd'hui, les bases de données comptent encore un bon nombre de séquences génomiques provenant de populations autochtones qui luttent pour obtenir réparation et qu'on cesse d'utiliser impunément leurs données. À juste titre.

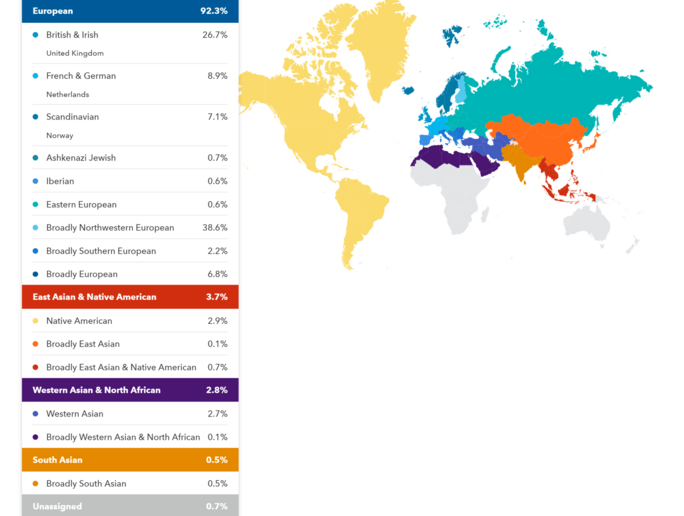

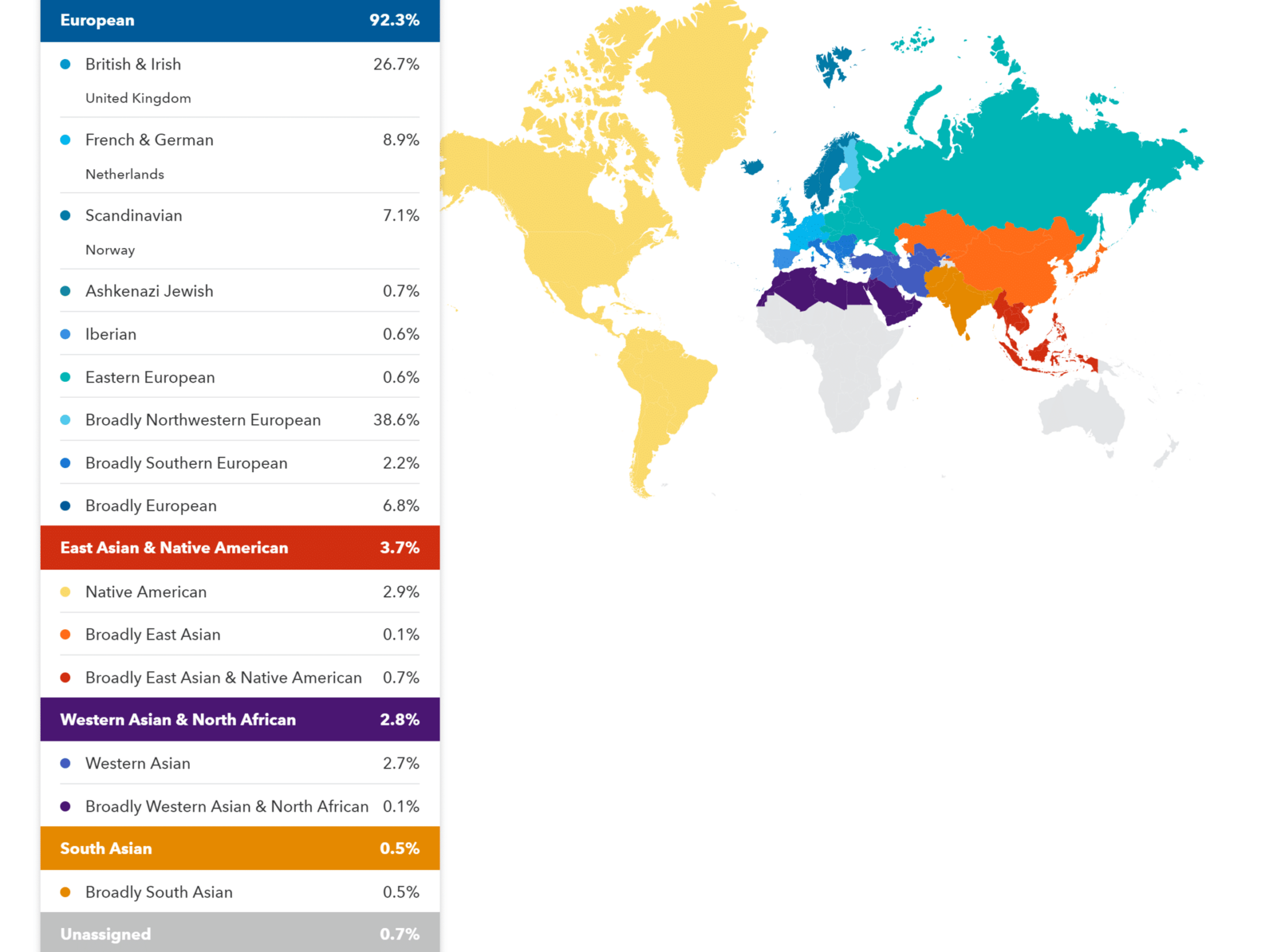

Dans le même objectif d'accéder à l'ascendance "biogéographique", on compte aujourd'hui les sociétés de tests ADN "récréatifs". Ces entreprises offrent à des particuliers la cartographie de leurs origines à partir d'un séquençage de leur génome. On ne va pas rentrer dans les détails de tous les problèmes que cela pose, sachez simplement qu'il y en a.[2] Dans le cadre de la génétique criminelle, ces services intéressent dans la mesure où ils fournissent la carte des ascendances "biogéographiques" d'un grand nombre d'individus qui ont consenti à céder leur génome. Il s'agirait d'un moyen de triangulation pour les services d'enquête qui pourraient identifier les quartiers communautaires à investiguer en priorité par exemple. Cependant, le périmètre du consentement semble flou et les clients de la généalogie génétique n'ont pas l'air d'en être conscients. En effet, certaines de ces entreprises vous promettent d'être attentionnées à l'égard de vos données et vous proposent de les utiliser à la rigueur pour la recherche biomédicale. Louable pourrait-on dire. On peut cependant douter de cette attention affichée quand 23&me accepte de fournir sa base de données à la police américaine pour ses investigations.[3] La question se pose donc de savoir si les clients de ces services consentent réellement en pleine connaissance de causes à ce qu'on utilise leurs données génétiques, qui sont par nature aussi celles de leur famille, dans un tel cadre.

Agrandissement : Illustration 3

Exemple d'un résultat de séquençage génétique récréatif de 23&me

Enfin, les bases policières de données génétiques, américaines ou britanniques par exemple, sont alimentées par les prélèvements sur les suspects dans les affaires en cours, et sur les personnes incarcérées. Là encore, le principe du consentement est une idée purement abstraite. Ces bases de références sont soumises à un biais d'échantillonnage manifeste : les minorités sont surreprésentées. En effet, la police effectue plus régulièrement des prélèvements d'empreinte génétique sur les populations racisées, biaisant ainsi la représentativité des références. Loin d'être anodin, cela induit une boucle de rétroaction dans laquelle la police est donc amenée à beaucoup plus se focaliser, à s'acharner, sur les minorités lors des enquêtes, sans que cela soit justifié par d'autres rationnels.

Des dérives loin d'être hypothétiques

Le tableau dressé jusqu'à maintenant semble suffisant pour militer pour un moratoire sur l'usage de nouvelles données et des dernières technologies génomiques dans le cadre judiciaire. Les dérives en matière d'atteinte à la liberté individuelle sont pléthoriques, et ne sont pas que de l'ordre de la spéculation.

Suite aux attentats de 2001, l'administration Bush a financé la recherche en génétique criminelle à hauteur de plusieurs millions de dollars au nom de la War on Terror. Sous prétexte d'identifier et de suivre au pas terroristes et criminels sur le territoire, ces technologies ont largement dépassé ce cadre d'usage pour devenir de véritables outils de traque des minorités. Les scientifiques comme Kidd qui ont contribués au développement de ces technologies ont également offert leur service au ministère chinois de l'intérieur dans les années 2010, la Chine ayant mobilisé exactement la même rhétorique de lutte contre le terrorisme pour étouffer les révoltes des Ouïghours. En conséquence, ces derniers sont traqués par l'état chinois qui capture leurs génomes en prétextant d'offrir un bilan de santé. Ce qui devait seulement se cantonner à l'investigation criminelle a été largement consacré à la surveillance autoritaire.

Les biais d'échantillonnage des références, un traitement désinvolte des échantillons ainsi que les biais racistes des enquêteurs conduisent concrètement à des persécutions largement indues de minorités, comme ça a été le cas en Allemagne en 2008 où des policiers se sont acharnés sur une communauté Rrom pendant près de 2 ans à cause d'une erreur de manipulation d'échantillon. Ces pratiques sont monnaie courante aux Etats-Unis, la présence majoritaire des minorités dans les bases de données génétiques poussant la police à investir principalement les voisinages racisés et les familles des suspects prélevés.

Notez bien donc que si je parle jusqu'ici de dérives, c'est avant tout par commodité, mais ne soyons pas dupes. En effet, la police et l’État n'ont pas attendu l'avènement de la génomique pour user de leur pouvoir à des fins de contrôle racial de la population. Les usages de technologies et de données génomiques à des buts autoritaires de surveillance et de persécution de minorités sont en réalité le résultat de choix et de structures politiques taillés préalablement et précisément en ce sens. Ils ne sont pas de simples déviations hasardeuses d'une norme idéale initialement visée par un État bien intentionné.

Si la presse et le grand public se focalisent volontiers sur les affaires graves ayant effectivement été résolues grâce à l'implication des technologies génétiques, les pratiques plus que discutables mentionnées jusqu'ici sont largement moins médiatisées. Or, il est primordial que les individus se saisissent des enjeux mêlant le pouvoir à nos données personnelles plus que sensibles. Non seulement pour nos propres libertés individuelles, mais également dans un souci de ne pas participer à alimenter une machine autoritaire au service de la persécution des marges. Nos génomes n'échappent pas au débat récurrent sur la sécurité et la justice que les états prétendent privilégier au détriment de nos droits.

La France n'est pas spéciale

Nous ne sommes pas plus préparés et plus mûrs sur la question parce qu'on aurait jusqu'à maintenant un cadre légal qui interdirait l'usage élargi des données génétiques. Notre police n'est pas moins sujette aux biais racistes, nous ne sommes pas plus préservés des implicites racialistes, et notre rapport de fascination à l'ADN ne rassure pas quant à son usage dans les sphères du pouvoir.

S'il y a bien deux acteurs majeurs à qui il ne faudrait pas céder notre matériel génétique, ce sont bien les entreprises privées et l'État. Or, malgré l'interdiction en France de bénéficier des services de séquençage récréatif, ce ne sont pas loin de 2 millions de français qui y ont eu recours malgré tout et qui donc ont cédé leur génome (et de ce fait, encore une fois, une partie du génome de leur famille) au service des intérêts privés. Comble de l'hypocrisie, Gérald Darmanin voudrait que la justice et potentiellement la police accèdent à cette base de données, alimentée pourtant sur le fondement d'un usage illégal de ces services.

On voit mal comment un tel glissement légal offrirait des bénéfices qui contrebalanceraient les risques. En effet, l'accès à ces données dans le cadre d'une enquête criminelle ne se justifie que par une poignée de rationnels : soit on espère que l'échantillon prélevé sur une scène de crime corresponde parfaitement à une séquence provenant d'un client de généalogie génétique (ou de sa famille) pour faire de l'identification génétique, ce qui est tout de même une loterie statistique plus qu'incertaine, soit on compte en faire un usage plus "classique", à savoir remonter à l'origine "biogéographique", et on se demande en quoi cela est supposé aider à résoudre un cold case. Dans la mesure où l'on parle à l'heure actuelle de quelques dizaines d'affaires "non-élucidées" concernées par ce débat, il y a vraiment de quoi s'interroger sur la pertinence de consacrer dans la loi française quelque chose d'aussi pétri d'enjeux graves que l'usage judiciaire des données de généalogie génétique.

Ne tournons pas autour du pot : on est en train d'émettre l'idée de pirater légalement les données personnelles sensibles d'usagers, n'ayant pas consenti à un usage aussi large de ces données, sous des prétextes manifestement fallacieux. Cette proposition de loi entérinerait un virage dangereux. Les applications policières de ces technologies ne datent pas d'hier. Les dérives et les critiques fondées, scientifiques et politiques, ne sont pas neuves non plus. Donc quand le pouvoir se rue sur un appareil technique aussi risqué sans prendre le temps de développer au préalable les normes de cadrage qui s'imposent, on peut difficilement lui donner le bénéfice du doute. Au contraire, au vu de notre trajectoire politique depuis ces 2 dernières décennies, on a toutes les bonnes raisons de penser que les fameuses dérives dont on a parlé sont probables.

Cela reste une affaire à suivre. En attendant, et même si l'espoir d'établir un contre-pouvoir est mince, il reste important de réfléchir collectivement aux moyens de résister à ces atteintes à nos libertés. Ne pas donner nos génomes à n'importe qui est un préalable certes insuffisant mais nécessaire.

Merci à Delphine Cerisuelo, Jérémie Naudé et aux autres relecteurs, pour leur relecture et leurs précieuses suggestions.

[1] Évidemment, tous les phénotypes ne se valent pas en terme de prédiction. Si on peut prédire la couleur des yeux (pour certaines couleurs) avec une précision convenable, ce n'est pas le cas pour la couleur de peau, et encore moins pour la morphologie du visage ou la stature.

[2] Pour un regard critique sur les tests ADN "récréatifs" : https://www.inserm.fr/actualite/tests-genetiques-recreatifs-juste-jeu/

[3] 23&me a plusieurs fois été épinglé pour un manquement à la sécurité des données et est actuellement en faillite. Le devenir de sa base de données est incertain, et plusieurs acteurs, du milieu académique au secteur du privé, se l'arrachent. Plus d'info ici.