Agrandissement : Illustration 1

La constitution de 1946 l’affirme "La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" (article 10) et "Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence" (article 11).

76 ans plus tard, les minima sociaux sont très loin d’assurer ces moyens convenables. Et la vision d’Emmanuel Macron vis-à-vis de ces droits peut inquiéter : «Être citoyen, ce n’est pas demander toujours des droits supplémentaires, c’est veiller d’abord à tenir ses devoirs à l’égard de la Nation”. La donne semble s’être inversée. Les devoirs passeraient avant les droits, sans même que ces droits ne soient acquis convenablement. Ce basculement n’a rien d’une fatalité. Il procède de choix politiques.

Tous les chiffres utilisés ici sont issus de la DREES, de l’INSEE ou du site vie-publique.fr.

C’est quoi les minima sociaux ?

Il existe une douzaine de minima sociaux, mais quatre principaux concentrent 96% des allocations versées : le RSA (Revenu de Solidarité Active), l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés), l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) et le minimum vieillesse.

Ils peuvent être regroupés autour de deux objectifs distincts. D’une part, offrir un minimum vital pour survivre, destiné à combler l’absence de revenus liés à l’âge ou au handicap, ou bien destiné à compenser la charge d’enfants. D’autre part, offrir un minimum vital pour celles et ceux qui, en capacité de travailler, sont exclus du marché du travail.

Fin 2020, 11% de la population française est allocataire d’un minimum social (en incluant les conjoints et les enfants à charge). En 2019, 14,6 % de la population métropolitaine est pauvre, contre 22,2 % si cette redistribution n’existait pas.

“Les gens au RSA ont la belle vie”

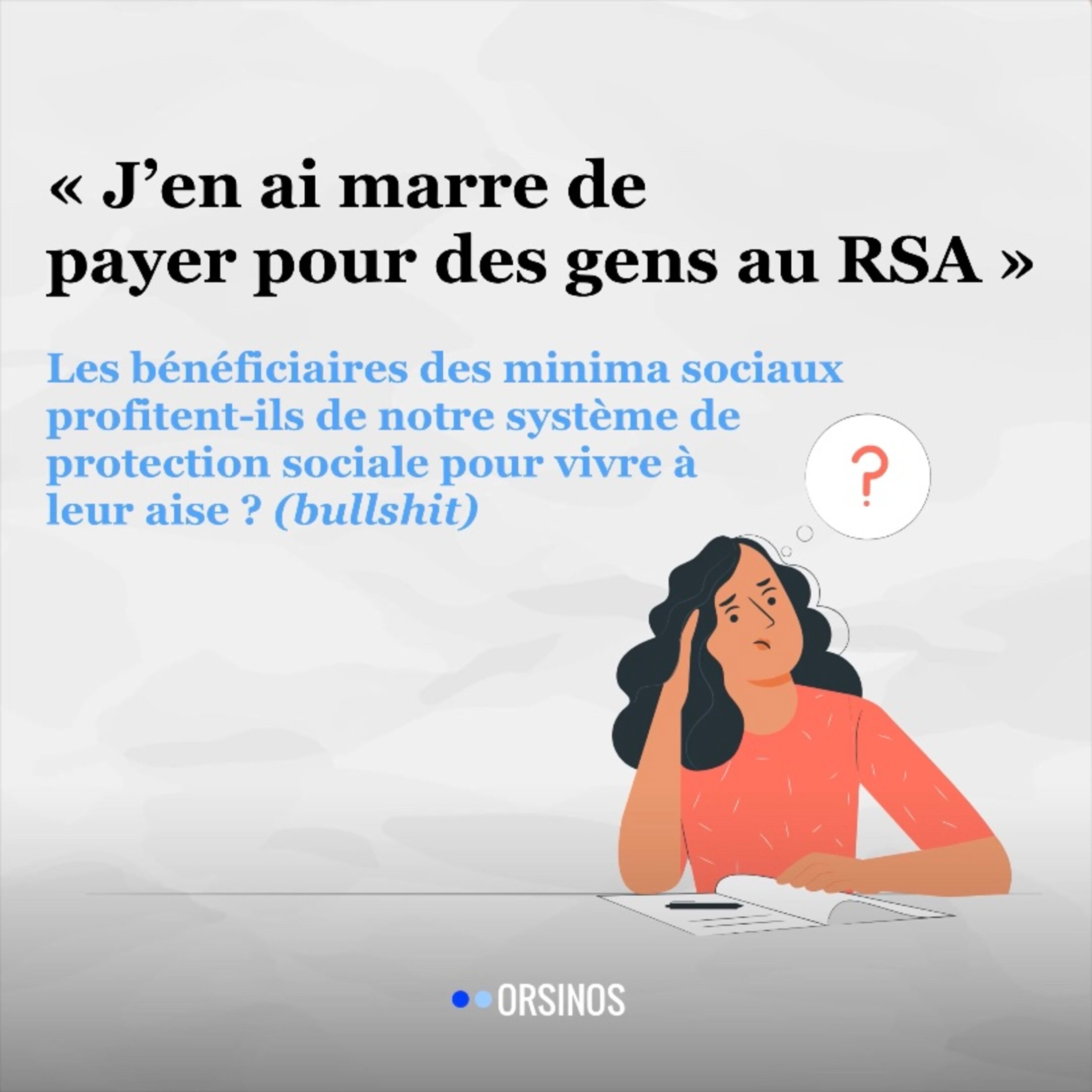

Premier stéréotype à balayer. En 2018, près d’un bénéficiaire sur deux se situent sous le seuil de pauvreté monétaire*, et même 75 % dans le cas du RSA, contre 15 % pour l’ensemble de la population.

Les bénéficiaires cumulent les facteurs de précarité et en conséquence les difficultés de conditions de vie. La plus répandue concerne les restrictions de consommation, notamment l’alimentation. On compte aussi les difficultés de logement. Les bénéficiaires sont davantage confrontés aux mauvaises conditions de logement et ont moins accès à un logement ordinaire autonome. Un quart d’entre eux vivent dans un logement surpeuplé (contre 10% pour l’ensemble de la population). Ils déplorent un état de santé plus dégradé et un renoncement aux soins important. 29% se déclarent en mauvais état de santé contre 8% pour l’ensemble de la population. Iels sont de même plus sujet.e.s à la dépression. Enfin, les bénéficiaires sont davantage isolés socialement. Près d’un bénéficiaire sur deux déclare se sentir seul et 19% sont isolés en matière de qualités des relations avec leur entourage*.

En définitive, trois bénéficiaires sur cinq sont pauvres en conditions de vie* en 2018. Les bénéficiaires du RSA sont les plus concernés (68%).

Agrandissement : Illustration 2

"J’en ai marre de payer pour des gens au RSA"

Nous allons donc relativiser certaines choses. Près de la moitié des dépenses de l'État sont destinés à la protection sociale. Parmi ces prestations, 46% sont assignées au risque “vieillesse-survie” (entre autres les retraites) et un tiers au risque “santé” qui inclut les maladies, les accidents de travail, etc. Ce sont les deux plus grands secteurs de dépenses.

En comparaison, les dépenses liées aux minima sociaux représentent 3.7% des prestations sociales de l'Etat. 20 fois moins que “risque vieillesse” et “santé” réunis. Quant au RSA, il ne représente que 1.3%. En conséquence, avant de financer les minima, toutes et tous finançons nos retraites et notre santé. Vient ensuite le risque “maternité famille”, l'emploi (notamment le chômage), le logement, puis le RSA.

Agrandissement : Illustration 3

Parlons d’impôts maintenant, un des principaux moyens de financement de la protection sociale. Lorsqu’on regarde les différents impôts perçus par l'Etat en France, nous apprenons que l’impôt principal est la TVA. Toutes et tous payons cette TVA, dans tout ce que nous achetons, même les gens au RSA. Son taux est le même pour tout le monde qu’importe le niveau de revenu. Les minima sont ainsi financés par tous, même les bénéficiaires.

À savoir que la protection sociale n’est pas financée seulement par nos impôts. S’y ajoute le commerce de l'Etat, via les ventes d’armes par exemple. Mais aussi toutes les entreprises publiques.

En définitive, si le RSA était supprimé en France, il n’y aurait pas de grande différence sur notre fiche d’impôt.

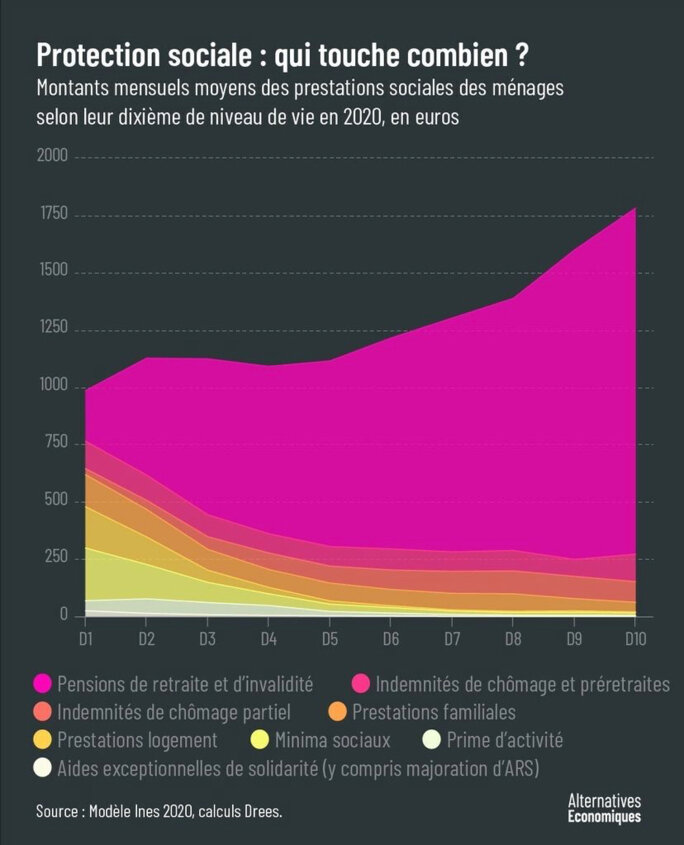

Aussi, pour contrer les discours de la classe dominante sur la protection sociale, un graphique d'Alternatives Économiques qui démontre qu'en France, plus on est riche, plus on bénéficie des prestations sociales.

Agrandissement : Illustration 4

Il reste également important de rappeler que toucher un minimum social est un droit. Chaque membre de la collectivité nationale a droit à la garantie d’un minimum vital, indépendamment de l’exercice ou non d’une activité professionnelle. Ce droit est notamment né en 1945 via la sécurité sociale. La Constitution de 1946 en fait écho.

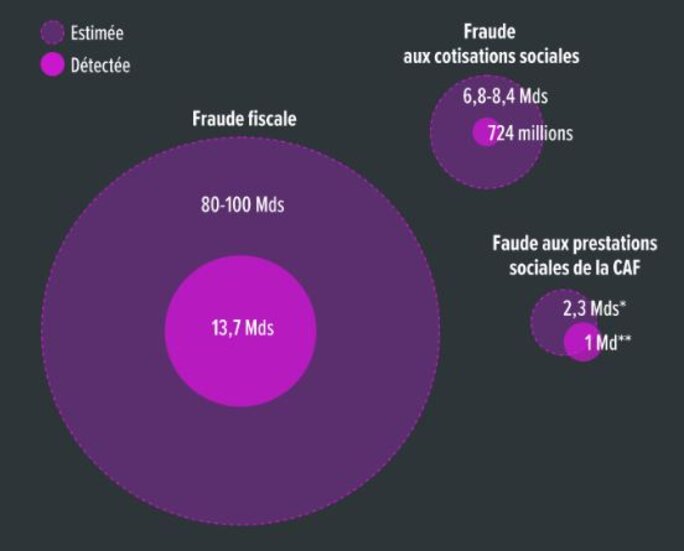

L’argument de la fraude sociale, entre autres la fraude pour toucher les prestations sociales, est lui aussi biaisé. La fraude en France n’est pas celle des pauvres, elle reste avant tout celle des riches. Les niches fiscales écrasent les fraudes sociales en France. Avant de cibler ces dernières, pointons prioritairement les délinquants en col blanc.

Pour des profiteurs du système, les minima n’en profitent que très peu, même pas du tout. À l’inverse, via la reproduction sociale, ils sont en première ligne de ceux qui le subissent.

L’origine sociale, le niveau de formation des parents, l’entrée dans la vie active, l’accès au diplôme : on note une tendance au cumul des facteurs de précarité chez les bénéficiaires. Et ce, dès la naissance. Le déterminisme social reste très prégnant en France. Certes, il est possible de sortir de sa condition sociale, mais cette réussite n’est pas structurelle. En cela, l'ascension sociale n’est que celle d’une marge. Les enfants de bénéficiaires naissent donc avec un risque plus élevé d’être eux/elles aussi bénéficiaires à leur tour.

Selon l’INSEE, les parcours d’entrée dans la vie active varient sensiblement en fonction de l’origine sociale. Les enfants de cadres ou de professions intermédiaires sont deux fois moins concernés que les enfants d’ouvriers par des parcours où domine le non-emploi.

“Les difficultés d’insertion des enfants d’ouvriers se traduisent non seulement par une plus grande fréquence de non-emploi, mais aussi par une surreprésentation des périodes d’emploi temporaire. Par conséquent, ils sont bien moins nombreux à avoir trouvé un emploi stable”.

INSEE.

Voilà de quoi relativiser sur les minima sociaux. Au vu de tous les discours culpabilisateurs et de cette constante fixette sur les minima, il semblait nécessaire de revoir certaines bases.

Rédaction François Perdriau. Orsinos.

=> Suivez-nous sur Instagram et Twitter.

*Une personne est considérée comme isolée en termes de qualité des relations si au moins l’une des trois conditions suivantes n’est pas vérifiée : la personne compte pour quelqu’un, quelqu’un peut compter sur la personne pour obtenir un soutien moral, la personne peut compter sur quelqu’un pour obtenir un soutien moral (DREES).

*Un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre au sens monétaire lorsqu’il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté (INSEE).

*La pauvreté en conditions de vie mesure la proportion de ménages qui déclarent au moins huit restrictions matérielles parmi une liste de 27 difficultés, regroupées en quatre grandes dimensions : insuffisance de ressources, retards de paiement, restrictions de consommation et difficultés de logement (INSEE).

Pour aller plus loin, extraits de l’enquête 2022 sur l’opinion des bénéficiaires par la DREES :

”Selon l’enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux (BMS) de 2018, deux tiers des bénéficiaires de revenus minima garantis fin 2017 considèrent, fin 2018, qu’ils ont besoin d’être davantage aidés par les pouvoirs publics, compte tenu de leur situation globale, du montant des aides publiques et du montant de leurs impôts. Ils sont, en proportion, plus nombreux dans ce cas que dans l’ensemble de la population, où cette part est déjà élevée (49 %).”

“ la moyenne du revenu jugé comme un minimum pour vivre par les bénéficiaires de minima sociaux se situe à 1 370 euros par mois, contre 1 570 euros pour les bénéficiaires de la prime d’activité et 1 760 euros pour l’ensemble de la population (graphique). Enfin, si la quasi-totalité (95 %) des bénéficiaires estiment que percevoir un minimum social pour les uns, la prime d’activité pour les autres, est un droit normal compte tenu de leur situation, un tiers des bénéficiaires de minima sociaux et 14 % de ceux de la prime d'activité pensent que c’est une aide dévalorisante. Parmi les bénéficiaires de minima sociaux, les allocataires de l’AAH et du minimum vieillesse, a priori moins souvent en capacité de travailler, ressentent moins ce sentiment de dévalorisation (26 %) que les bénéficiaires du RSA et de l’ASS (36 %). Enfin, 75 % des bénéficiaires du RSA estiment que percevoir un minimum social correspond à bénéficier d’un accompagnement pour s’insérer. De fait, tous les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs associés à cette prestation (98 % d’entre eux) doivent normalement bénéficier d’un accompagnement destiné à les aider dans leurs démarches d’insertion.“