Agrandissement : Illustration 1

Fin 2020, les féministes argentines obtenaient la légalisation de l’avortement après un long combat contre le gouvernement et les autorités. Au Mexique, en Colombie, au Chili, les mouvements féministes grossissent de plus en plus, au point que les militantes intègrent le gouvernement, les assemblées mais aussi les médias. Elles sont de plus en plus présentes pour faire rayonner leurs combats. Pourtant, un pays se fait discret dans cette explosion féministe sud-américaine : le Pérou.

Si l'on se base sur le prisme politique, le Pérou s’inscrit, tout comme ses pays voisins dans un revirement politique à gauche après l'élection du président Pedro Castillo en 2021. Dans son programme, on ne retrouve aucune mesure féministe ou LGBTQI+ comme la légalisation de l’avortement, une vraie politique de lutte contre les féminicides ou le mariage pour tous.

Le Pérou n'a pas été épargné par les féminicides. Comme dans le monde entier, leurs nombres ont explosé durant la pandémie. Ici, une femme disparaît toutes les trois heures. Durant le mois de Mars 2020 c'est 471 femmes qui sont décédées ou disparu. La plupart des féminicides sont enregistrés sous l'étiquette "disparition". La police est souvent reconnue coupable de négligence quand il s'agit d'enquête concernant la disparition de femmes même mineures.

Une des figures marquantes du mouvement des violences faites aux femmes péruviennes est Arlette Contreras. En 2015, une vidéo circule sur les réseaux sociaux où l'on voit son compagnon de l'époque la tirer par les cheveux et la frapper dans le couloir d'un hôtel. Suite à cela, elle porte plainte et perd plusieurs fois son procès pour violences conjugales et tentative de meurtre malgré les vidéos comme preuve. Face à cette justice sexiste, elle fonde la version péruvienne du mouvement Ni Una Menos et entre en politique pour mettre au premier plan la problématique des violences faites aux femmes au Pérou. La vidéo et les décisions de justice ont créé de vives réactions au Pérou. Certaines femmes ont pris la parole, mais le mouvement n'a pas pris foule dans les rues.

La présence du mouvement féministe péruvien sur les réseaux sociaux est peu importante et se limite à sa tranche la plus radicale.

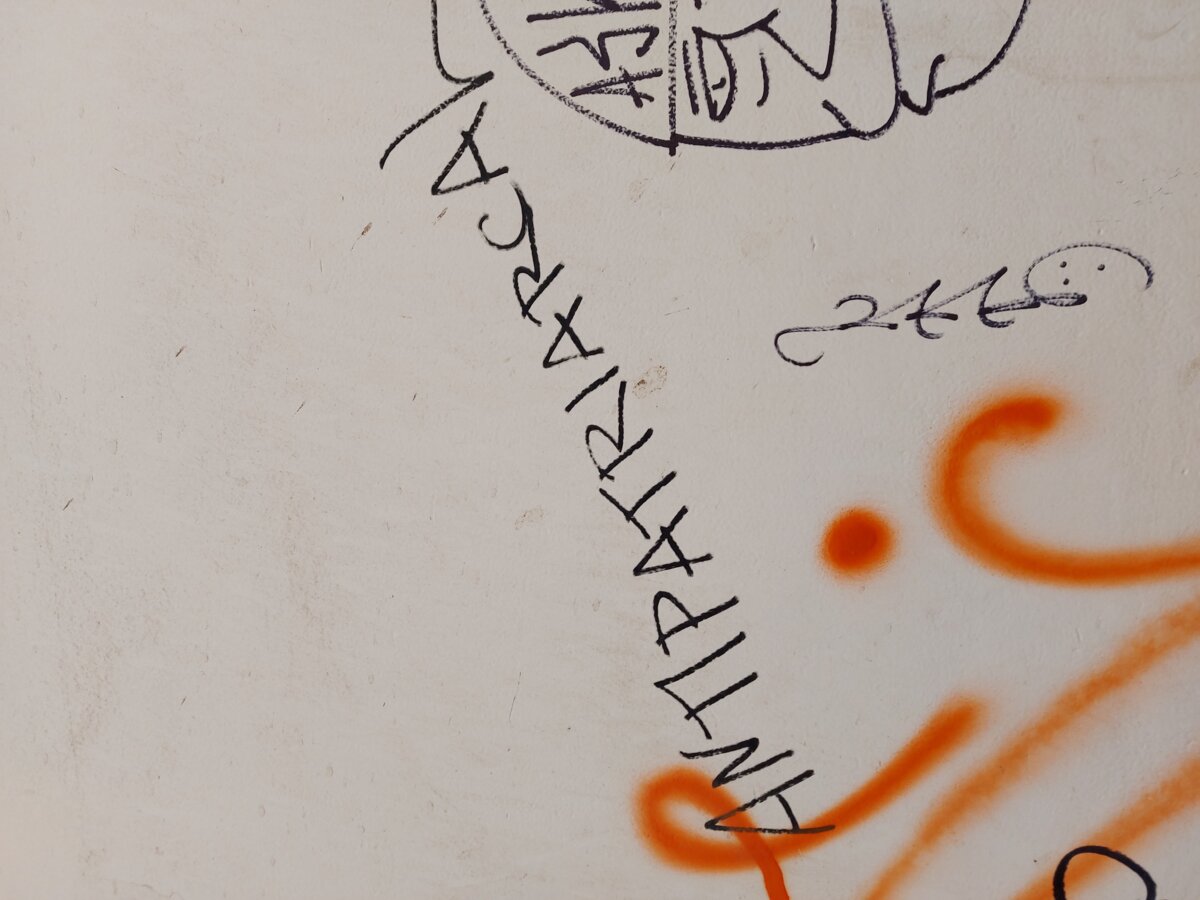

Religion et poids du patriarcat

La religion a ici une place très importante et reste très influente même en politique. Pedro Castillo, président de gauche radicale, refuse toute avancée majeure pour les droits des femmes et LGBTQI+ dû à ses convictions religieuses évangélistes. L'Église Évangéliste est tellement puissante qu'il est difficile de se revendiquer féministe et de militer au Pérou. Les pressions sociétales, mais aussi familiales et sociales ont un fort impact sur toute volonté d’émancipation féminine.

Le patriarcat est omniprésent même dans les organisations syndicales. Ces espaces de luttes ne sont pas épargnés par le sexisme. L’intégration des femmes dans les luttes sociales reste très limitée (pourtant pour faire grossir les chiffres des grévistes/manifestants, les syndicalistes sont heureux de les compter parmi eux). Rares sont les syndicats qui font des efforts et qui permettent aux femmes d’obtenir des postes clés. Si certains ont créé « une commission des femmes » au sein de leur syndicat, elle ne donne aucun pouvoir et ne sert qu'à donner une image progressiste. Donner l'impression d'une mixité d'une manière superficielle et illusoire.

Le poids du patriarcat et de la religion est tellement puissant qu'il obstrue toute possibilité au mouvement d'émerger. Le chemin est assez lent et à surtout peu de visibilité médiatique pour créer quelque chose de global.

Clémence Rio avec la participation de François Perdriau