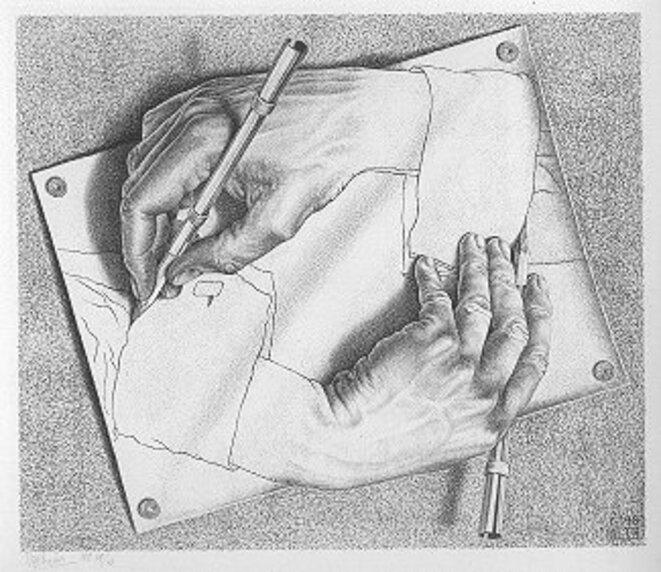

Agrandissement : Illustration 1

Jacques Vergès est un homme rare. Celui d’un siècle qui s’est éteint. Emportant, tour à tour, délateurs et sublimés. Lui n’était d’aucun rang, mais d’un front. Celui des guerres d’un siècle dont il a tant aimé sillonner les rivages, défendre les opprimés.

Ils les trouvaient belles ses guerres, intuitives. Il commença très tôt à porter les armes, à ne s’agenouiller devant autre autorité que celle du cœur. Sa participation à la résistance contre l’occupant nazi a été son baptême de feu. Il trouva en Charles De Gaulle le dépositaire d’une cause. Défendre la France contre l’agresseur lui donna le gout de la lutte, même désespérée.

Agrandissement : Illustration 2

Son statut de résistant, il ne s’y attarda pas. C’était le fonds de commerce des parvenus de France. La 5ᵉ république, jusqu’à Mitterrand, était centrée sur cette typologie stellaire : “Résistant ou collabo”.

Les hommes savent se déjouer des injonctions, ou les infléchir aux guises de leur ambition. Ainsi, en 1946, toute la France était résistante.

Lui ne l’était déjà plus.

Déjà ailleurs, quelque part en méditerranée, là où l’histoire s’écrivait dans les ruelles exiguës d’Alger, où une autre résistance prenait forme. Les combattants algériens devaient non seulement libérer un peuple, mais imaginer un pays : l’Algérie.

Le fond de l’air était rouge à Alger, la résistance, rude, réprimée, torturée. L’œil de l’État cartographiait les quartiers, les villages, donnait des patronymes et accordait des terres aux Harkis.

L’enjeu, pour la résistance, était de pénétrer le colon par ses fantasmes, son orientalisme. Une femme algérienne catalysera dans sa chair la lutte d'un peuple et les lubies colonialistes : Djamila Bouhired, poseuse de bombes dans les cafés d’Alger. Terroriste pour l’État français, révolutionnaire pour le FLN.

Arrêtée pour attentat à la bombe, le cas de Djamila Bouhired était devenu un enjeu des deux cotés de la méditerranée. Un homme choisira de la défendre : Maitre Vergès.

Condamnée à mort en 1957, la défense de Djamila Bouhired ne pouvait être conventionnelle. Il fallait rompre, profondément, avec la logique classique du procès pénale. Inverser le paradigme, faire que “l’accusé se [fasse] accusateur” selon la formule de Marcel Willard, premier à avoir théorisé la défense de rupture. Théorie mise en pratique avec brio par Vergès, qui l’explicite de manière liminaire : « la distinction fondamentale qui détermine le style du procès pénal est l'attitude de l'accusé en face de l'ordre public. S'il l'accepte, le procès est possible, et constitue un dialogue entre l’accusé qui s'explique et le juge dont les valeurs sont respectées. S’il le refuse, l’appareil judiciaire se désintègre, c’est le procès de rupture ».

Une rupture qui s’est révélée efficace. L’inversion des paradigmes de l’accusation avait attiré l’attention de l’opinion publique. Djamila Bouhired fut ainsi miraculeusement graciée par la force d’une campagne internationale orchestrée par Vergès.

Il épousera en 1965 celle qu’il réussira à sauver. Victorieux, il sera surnommé “Mansour” et s’installera en héros à Alger, nouvellement indépendante.

Il sera chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères et fondera avec Djamila une revue influente à l’époque : Révolution Africaine. Il créera une autre revue en France : Révolution, suite à sa rencontre avec Mao dont il dira que c’est l’homme qui l’aura le plus impressionné.

Malgré tout, Jacques Vergès ne se sentait pas tout à fait à sa place à Alger. Il n’était plus Vergès, il était simplement Mansour, le mari de la grande révolutionnaire Djamila. Il ne pouvait accepter d’être autre chose que lui-même, égal à un destin qu’il s’était résolu à vivre dans le secret, la rumeur et le complot.

En 1970, Jacques Vergès avait réussi l’exploit de disparaître sans mourir. D’être partout et nulle part. D’éveiller les fantasmes des impuissants, de ceux qui regardent la vie, craignant la vivre. On lui prêtait des amitiés sulfureuses, un rôle dans diverses révolutions en cours, d'être à la fois l’ami de Wadie Haddad et de Murtaza Bhutto, de comploter au Cambodge et d’être aperçu au détour d’une rue de Beyrouth.

Vergès avait fait de sa vie matière à spéculation, preuve que le romanesque n’était pas qu’affaire d’hommes de lettres.

Il fit son retour un matin de 1978, aussi inopiné que son départ. Le style est l’homme même, disait Buffon. Verges avait certainement le sien.