Agrandissement : Illustration 1

Il y a eu poésie depuis qu’il y a langage. Depuis que les premières sonorités intelligibles ont sorti l’homme de sa torpeur. Consonnes, voyelles ou râle, les cordes vocales de l’Homo sapiens sont devenues des instruments pour frôler l’infini.

Pourtant, un artiste s’est hissé plus loin que le langage lui-même. Dépassant le médium, pour lui faire dire autre chose : l’incommunicable.

Un poète a poussé l’enjeu poétique à son paroxysme, rejetant toutes les formes compassées de la complainte ou de l’élégie.

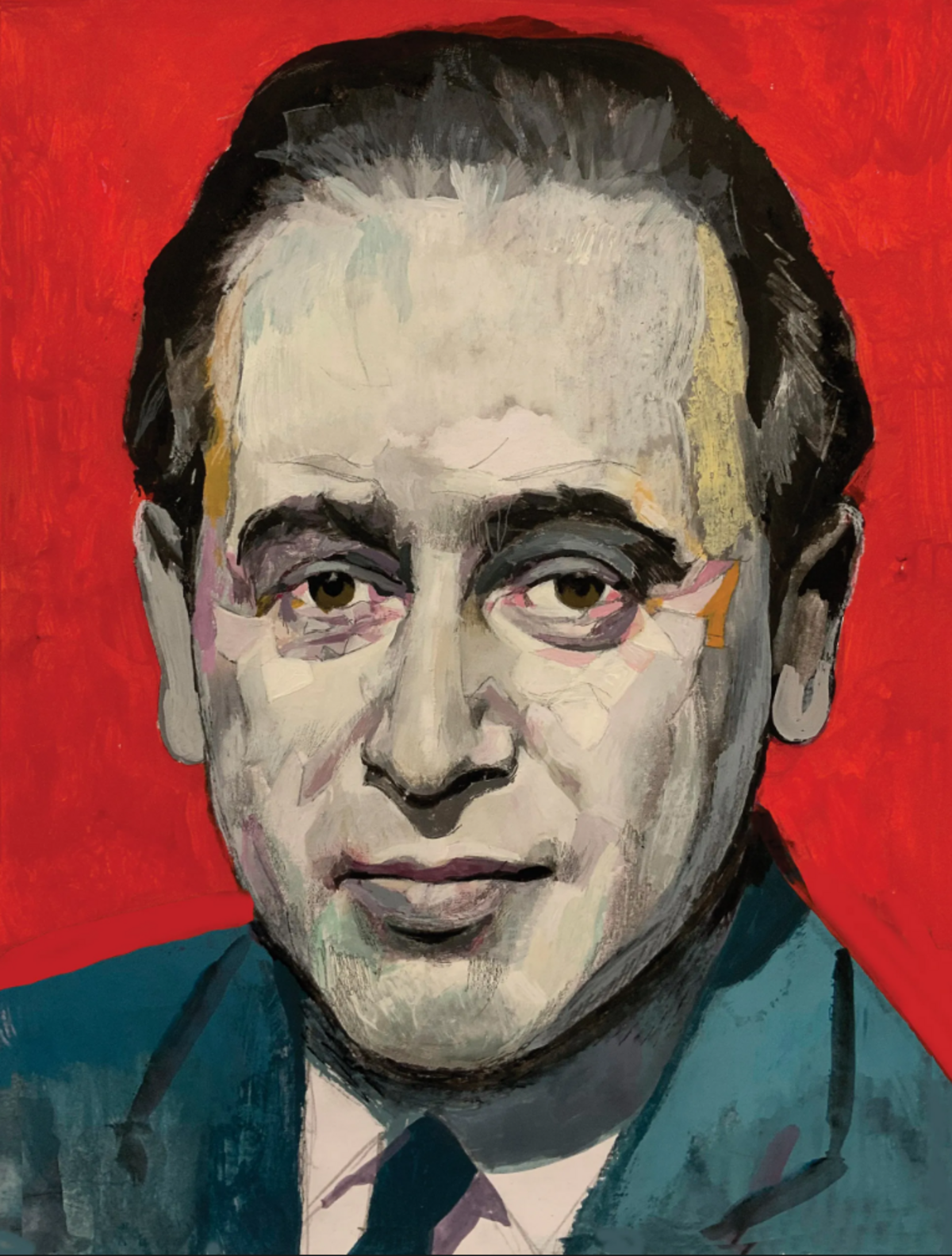

C’est Paul Celan, né Paul Antschel en 1920 à Czernowitz, alors en Roumanie. Poète du drame intime au peuple juif, son œuvre est une page indéchiffrable qui sonde la nuit d’Auschwitz.

Celan, traversé par la tragédie, a fait de sa poésie, un kaddish qui se refuse à la prière. Poésie de l'inexprimable, donnant voix aux êtres sans destins. À ces spectres que l’histoire a choisi d’annihiler.

Lire un recueil de Paul Celan, c’est faire l’épreuve d’une page qui nous murmure une question lancinante. La page suivante : une réponse qui ne saurait être autre chose qu’une question de plus.

Le rapport complexe de Paul Celan à la langue allemande est la clé de voûte de son œuvre. Une œuvre coupable d’exister, quand les géniteurs ont été décimés dans les camps nazis.

Pour conjurer la culpabilité, se libérer de son joug, il fallait regarder le bourreau en face. Faire de la langue du nazi, peut-être, l’instrument d’un salut quelconque.

Un salut, qu’il cherchera physiquement, en tentant d’arracher une réponse à l’un des grands-maîtres de la philosophie allemande, coupable d’une connivence avec le parti National-socialiste : Martin Heidegger. Celan était un admirateur de la pensée d’Heidegger et ne pouvait concevoir la possibilité qu’un grand esprit puisse être désinhibé à la barbarie.

Il lui enverra une édition d’un recueil de ses poèmes, comme pour lui donner l’occasion de briser son silence d’après-guerre. Son mutisme face à l’Holocauste dont il ne dira jamais rien.

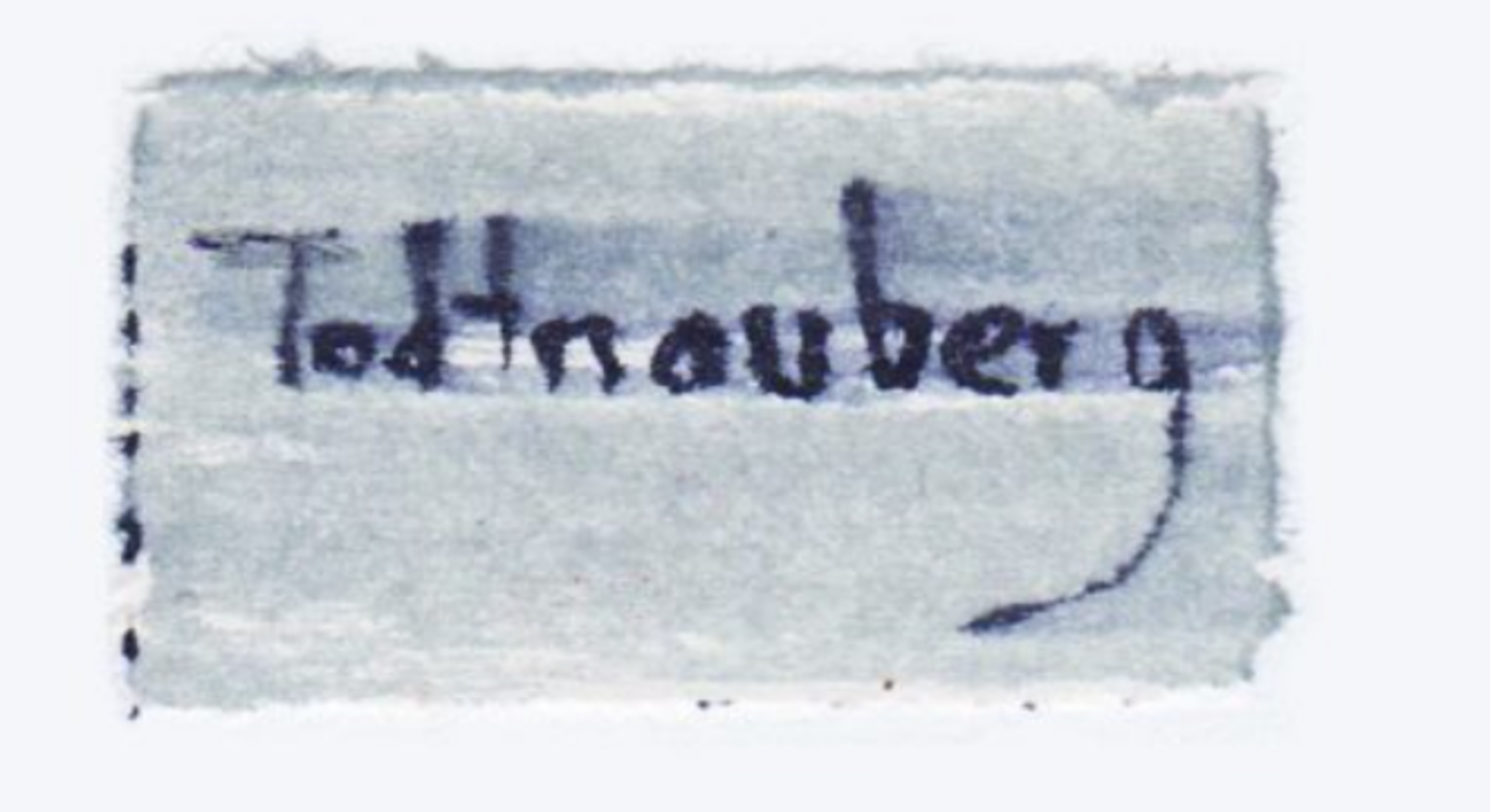

En réponse, Celan reçoit une lettre de remerciements parfaitement formelle. Ce n'était rien, encore une non-réponse. Ce vide, cette absence donnera naissance à un poème au nom énigmatique : “Todtnauberg”.

Agrandissement : Illustration 2

C'est le nom de la montagne au pied de laquelle repose la petite cabane de Heidegger. Celan, en grand poète, ne nous donne pas une leçon de géographie. "Todt" est une forme archaïque du mot "mort", et "berg" signifie montagne.

Ce poème n'est pas une réaction amère au silence de Martin Heidegger. C'est un défi, une leçon de courage. Et c'est l'un des plus grands poèmes du XXe siècle.