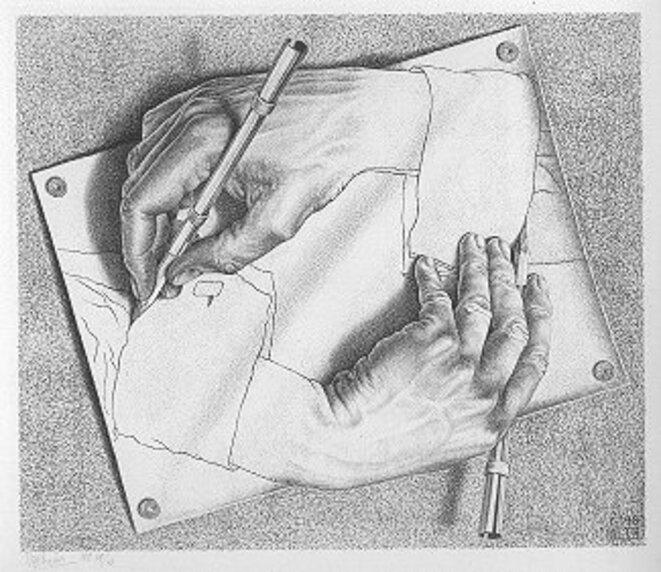

Agrandissement : Illustration 1

En un siècle, Disney est devenu un mythe. Un rêve éveillé qui pénètre le foyer de millions de personnes, au mépris des frontières et des nationalités. Un réceptacle de souvenirs pour des générations.

Des personnages auxquels on s’identifie. Des chansons que l'on fredonne pour se redonner le sourire. Pour retrouver, le temps des paroles, l’insouciance de l’enfance.

En somme, Disney est bien plus qu’une entreprise ou qu’une maison de production. Disney fait partie du patrimoine collectif. Un prélude à la mondialisation du goût et à l’hégémonie américaine.

De quoi en faire un enjeu politique majeur. Peut-être même le théâtre d’une guerre culturelle où l’enfance est subalterne, effacée. Un spectacle abject où les charognards de la politique font d’un objet de rêve, une dépouille meurtrie par les ambitions électorales.

Les États-Unis ont commis cette faute de goût fatale. S’emparer de l’enfance pour en faire le centre névralgique des divergences d’un pays fracturé.

Aujourd’hui, les protagonistes de cet affrontement sont Ron De Santis, gouverneur de Floride et porte voix de la droite conservatrice américaine et des dirigeants de Disney, à l’avant-garde de la culture woke.

L’origine de la querelle : une loi votée en Floride contre l’enseignement de la théorie du genre et de l’homosexualité aux enfants de moins de huit ans.

S'ensuivit une opposition de Disney à cette loi, qui va à l’encontre de son idéologie et au ton inclusif de son parc d’attraction phare basé à Orlando, dans l’État gouverné par le même Ron De Santis.

Au-delà des prises de partis, de quoi cet affrontement est-il le symptôme ?

Avant tout, celui d’une illusion propre à la droite. Celle de croire qu’en ralliant le camp de la gauche multiculturelle, Disney a subverti sa pureté d’antan. Une croyance, on le verra, bien loin de toute réalité.

Aussi, la preuve que les États-Unis sont à un point de bascule où différents camps se font la guerre pour l’hégémonie culturelle.

Forgée par le penseur marxiste Antonio Gramsci, l’hégémonie culturelle est un concept qui stipule que les luttes politiques se jouent en grande partie dans les esprits, sur le « front culturel », celui de l’idéologie.

Disney, depuis sa création, a toujours été un enjeu pour l’hégémonie culturelle.

La preuve en une phrase : "Disney est le pire ennemi de l'harmonie familiale".

On pourrait croire que cette déclaration est tout droit sortie de la bouche de conservateurs qui accuseraient Disney de "lobotomiser l’esprit des enfants" avec les théories du genre.

Pourtant, cette phrase date d’il y a un peu plus de 50 ans.

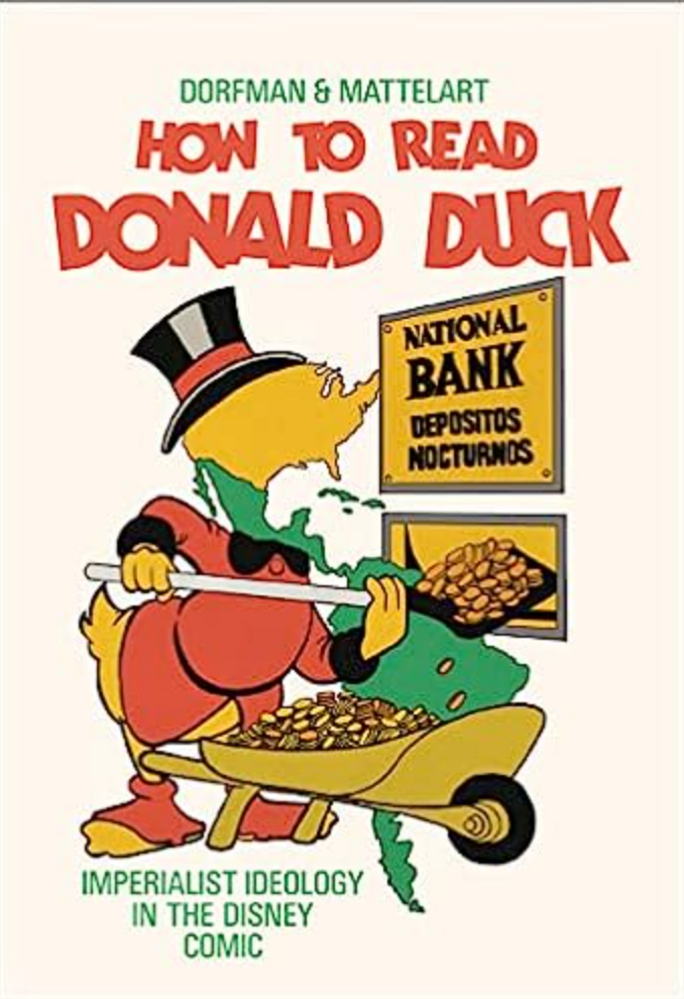

Dans une analyse polémique des dessins animés de Disney, deux militants marxistes, l'écrivain chilien Ariel Dorfman et le sociologue belge Armand Mattelart ont écrit un livre incendiaire : How to Read Donald Duck : Imperialist Ideology in the Disney Comic.

Agrandissement : Illustration 2

Publié au Chili pendant le bref mandat de Salvador Allende, le livre émet une critique radicale de l'influence culturelle américaine.

Le livre devient un best-seller. Après le coup d'État d'Augusto Pinochet en 1973, piloté par la CIA, il est interdit et brûlé en public.

How to Read Donald Duck contient de nombreuses observations qui pourraient surprendre les idéologues d'aujourd'hui.

L'Agence américaine pour le développement international a diffusé des films mettant en scène des personnages de Disney promouvant la contraception.

Comme de nombreux radicaux à l'époque, Dorfman et Mattelart considéraient que l'intérêt croissant de l'État américain pour le contrôle de la fertilité dans les pays en développement s'inscrivait dans une campagne plus large visant à supprimer la valeur accordée à la famille dans les nations soumises à l’empire économique américain.

Cette valeur était aux antipodes des valeurs promues par le capitalisme. L'efficacité, la productivité, l'individualisme et la concurrence n’avaient pas de place dans une famille nucléaire soudée.

Tout cela suggère que l'innocence sexuelle supposée des films Disney n'était pas tant aligné sur les "valeurs familiales" que sur les valeurs de l’Amérique corporatiste de l’époque.

Ainsi, de la même manière, la guerre menée par De Santis contre Disney n’est pas tant liée à une menace sur la famille que la réalisation, par le camp conservateur, d’un alignement de l'Amérique des entreprises sur les valeurs de la gauche culturelle.

En effet, l'influence considérable de Disney sur l'imagination des enfants a été rendue possible par l'affaiblissement de l'autorité de la famille par la société de marché.

Les parents étant surchargés de travail, des aspects importants de l'éducation des enfants sont confiés à l'industrie du divertissement.

Disney a exploité cette demande en pleine explosion plus que toute autre entreprise.

Si l'on ne peut que constater le virage de l'univers Disney, ce revirement est en réalité une continuité.

Comme en 1971, Disney reste un organe de propagande qui diffuse des récits idéologiques légitimant l'ordre économique mondial.

À l'apogée du capitalisme industriel de l'après-guerre, les histoires de canards chasseurs de trésors ont inculqué aux enfants un individualisme effréné.

Dans la nouvelle ère du capitalisme spéculatif, mondial et déraciné, Disney reste fidèle à sa fonction : entretenir de nouveaux rêves. Peut-être, de nouvelles lubies.