Un premier billet (sans grande ambition) pour le Club, qui prend surtout pour moi un aspect pratique. Mes contradicteurs dans les différents fils de commentaires pourront s'y reporter à l'occasion pour connaître ma position.

Hausse des salaires et « règle verte » donc. Derrière ce titre réducteur et provocateur au possible, je souhaiterais interroger ce qui m’apparaît comme une contradiction majeure dans la plupart des programmes des partis se revendiquant de la gauche et de l’écologie politique. L’idée que l’on puisse à la fois promettre une élévation générale des niveaux de vie tout en réduisant l’impact environnemental de chacun y semble faire consensus. Un consensus qui s’avère critiquable, si du moins par "niveau de vie" on entend "niveau de consommation de biens et de services", ce qui est la définition usuelle. L’agonie électorale d’Europe Ecologie – Les Verts, et le succès printanier du mariage entre gauche progressiste et écologie (26% des suffrages exprimés pour le couple Hamon-Mélenchon) semble entériner cet état de fait : pour l’électeur français concerné, progrès social et écologique doivent désormais être défendus conjointement.

Toutes les conclusions de cette conversion récente à l’écologie de poids lourds de la gauche française ont-elles été tirées ? Je ne le pense pas, et je m’efforce donc d’interroger, sous l’angle de la croissance économique notamment, le programme de la principale force d’écologie politique en 2017, la France Insoumise. Les conclusions qu'on pourra tirer sont néanmoins applicables à tout parti politiquement proche.

La règle verte s’entend dans l’Avenir en Commun (page 69) comme la volonté de « ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer ni produire plus que ce qu'elle peut supporter ». Elle sous-entend l’abandon de l’extractivisme comme du productivisme, notamment par l'arrêt progressif du recours aux energies fossiles.

Par ailleurs, si l’Avenir en Commun affirme sa distance vis-à-vis du productivisme, le chiffrage qui l’accompagne avance une prévision de croissance annuelle forte, entre 2 et 4% du PIB.

C’est là à mon avis que se trouve la principale faiblesse du programme, qui n’est pas anecdotique. Parmi d’autres, les travaux de Jean-Marc Jancovici et de Gaël Giraud (chef économiste à l’Agence Française de Développement) ont montré le lien étroit qu’entretiennent la production de richesses, quantifiée par le PIB, et la consommation énergétique, et quelle que soit l’économie étudiée.

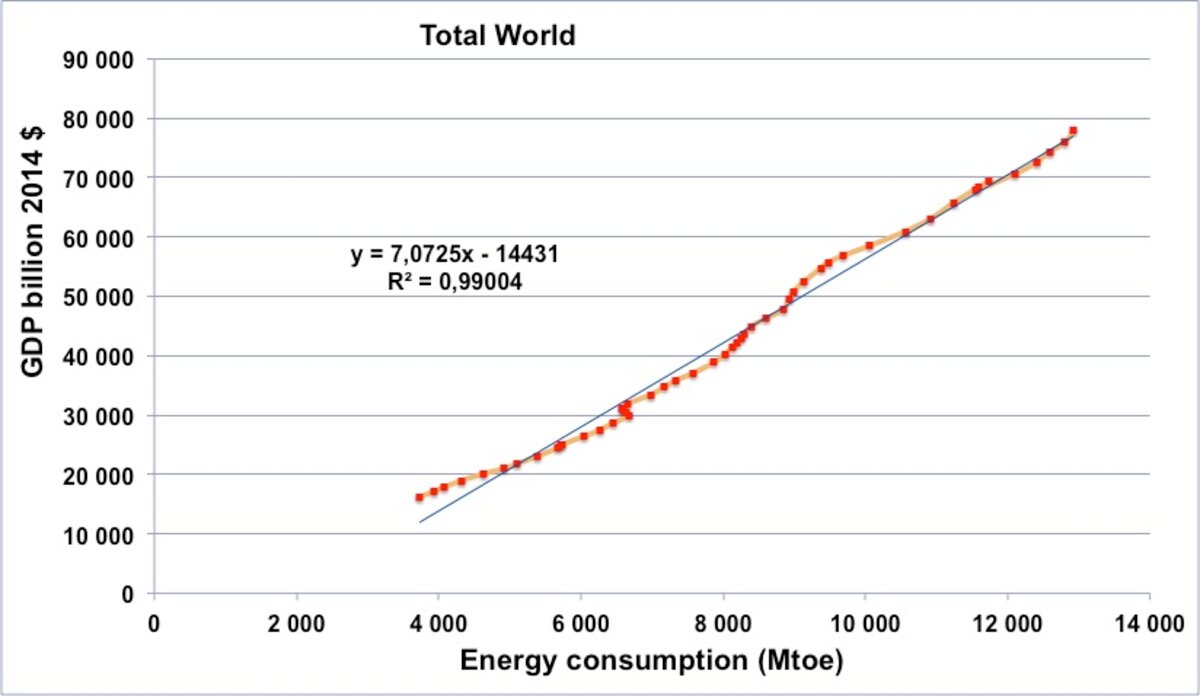

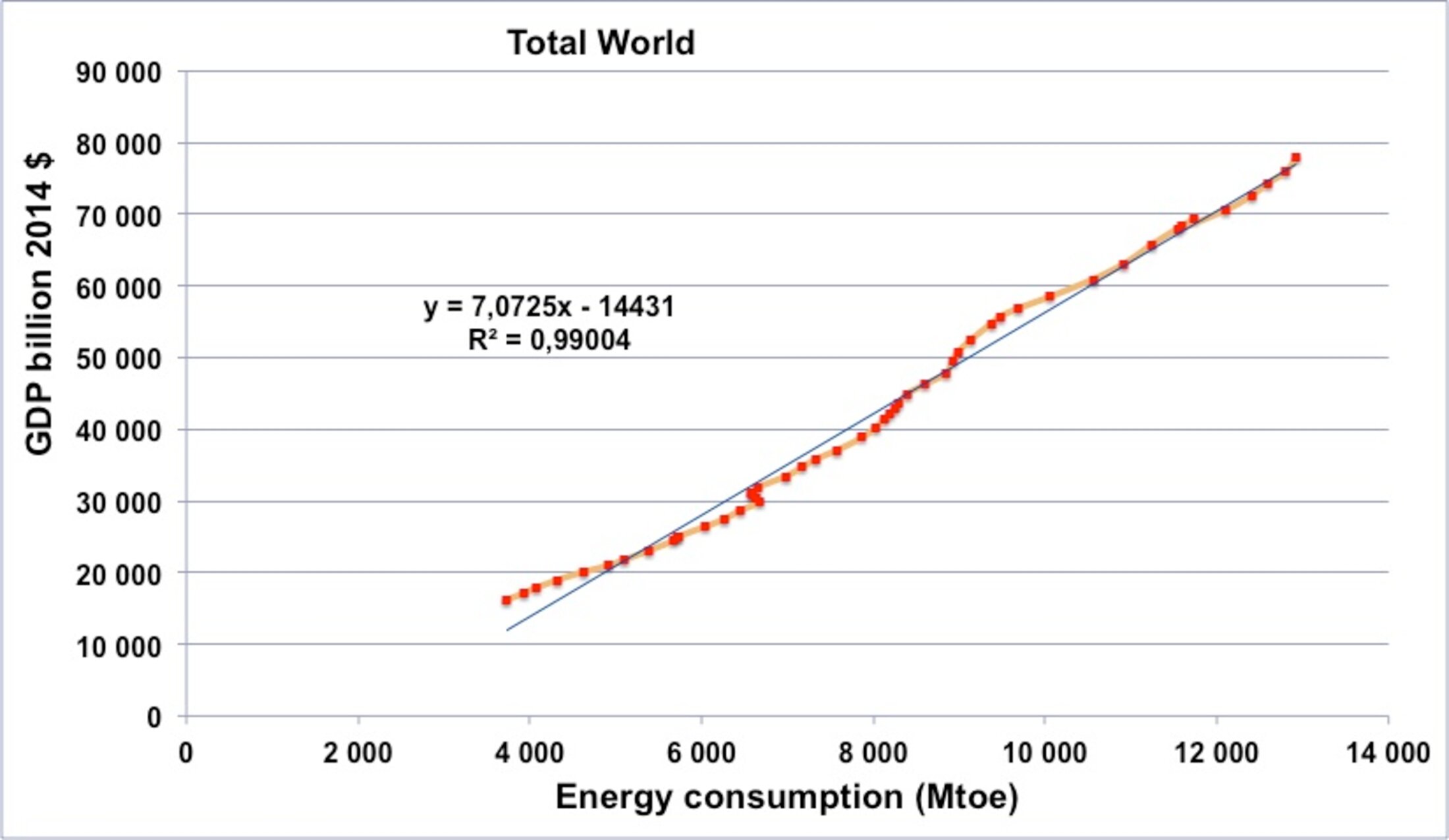

Agrandissement : Illustration 1

Ce graphique montre ainsi que la production mondiale de richesses a cru linéairement avec la consommation d’énergie ces 50 dernières années, et très probablement depuis bien avant. Malgré les progrès techniques, malgré nos maisons mieux isolées et nos moteurs moins gourmands, malgré également la tertiarisation et la supposée dématérialisation de l'économie, nous n’avons jamais cessé d’accroitre notre facture énergétique à mesure que croissait le PiB. Bien que ce graphique et le suivant s'appliquent au monde entier, ils gardent la meme allure dans le cas particulier d'un pays comme la France.

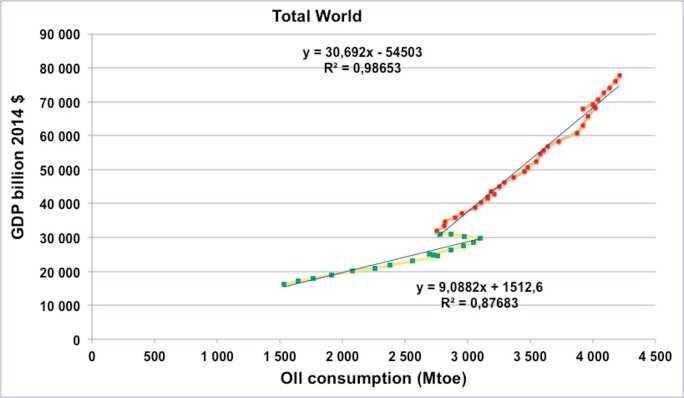

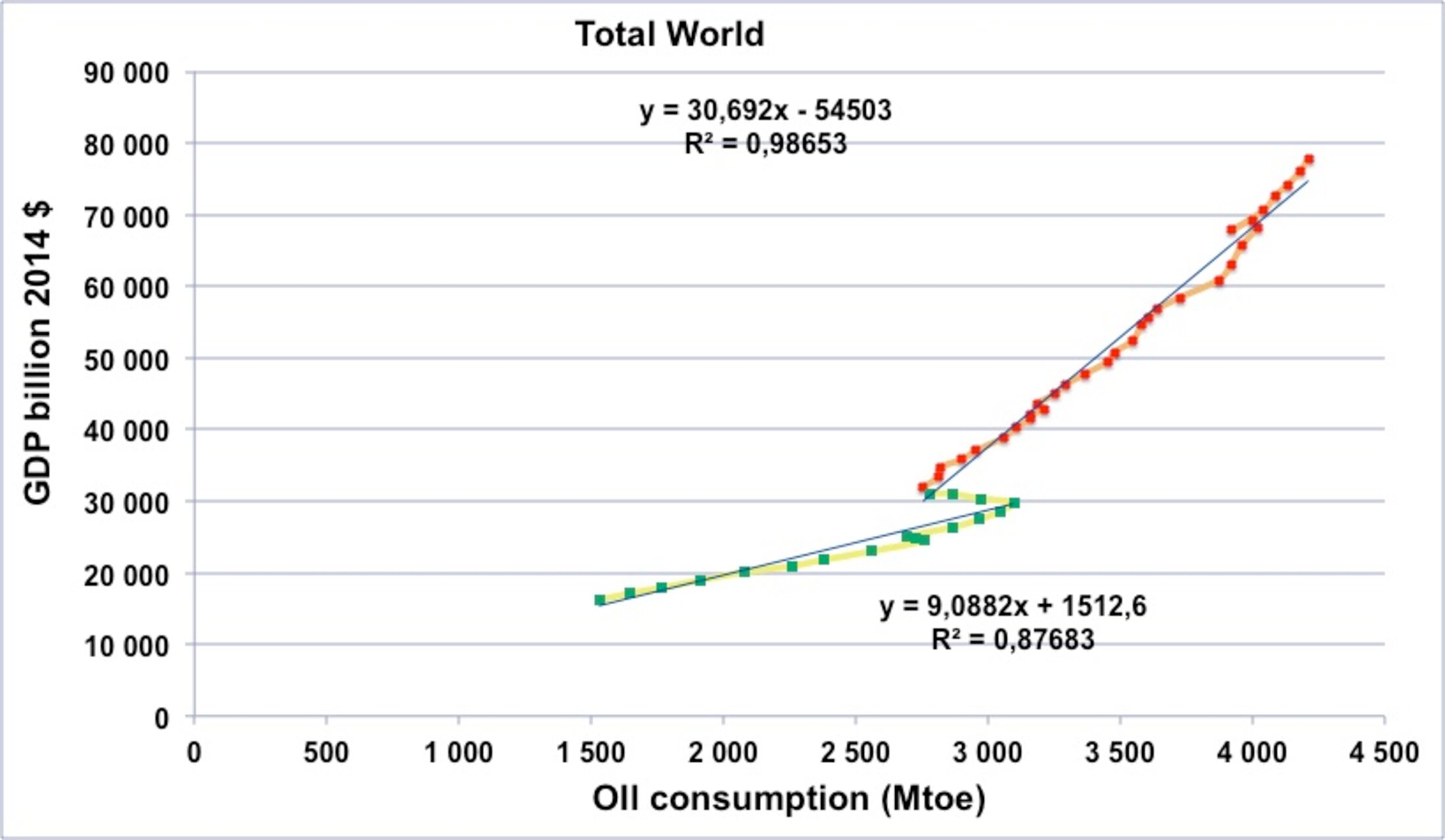

La majeure partie de notre approvisionnement en énergie primaire étant le fait de ressources fossiles émettrices de gaz à effet de serre (gaz, pétrole, charbon), il apparaît immédiatement que la croissance du PIB a toujours été accompagnée d’une croissance en volume de notre consommation fossile. Les rendements de nos moteurs et de nos centrales thermiques, de nos procédés industriels ont certes augmenté depuis les débuts de la révolution industrielle, mais seulement dans des proportions insuffisantes pour contrer ce phénomène. C'est ce qu'illustre ce second graphique, semblable au premier, qui décrit le lien entre PIB et consommation de pétrole en volume dans le monde entre 1965 et 2014. Nulle trace d'un quelconque effet sur notre consommation d'hydrocarbures de la prétendue dématerialisation des économies ou du recours croissant aux énergies non fossiles, bien au contraire.

Agrandissement : Illustration 2

La sentence suivante est donc malheureusement irrevocable : la croissance économique a systématiquement impliqué une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Il est hardi de penser que la croissance future, si elle existe, ne fera pas de même.

Le découplage absolu entre ces deux phénomènes - hausse du PIB et baisse de la consommation énergétique/de l’extraction de minerais/des émissions de gaz à effet de serre n’a jusqu’à présent jamais été réalisé par aucune économie. Or c’est un tel découplage qui est envisagé, dans la loi de Transition Energétique française comme dans le programme de la France Insoumise. Dans ce dernier, on doit comprendre 2 à 4 % de croissance annuelle du PIB, et une réduction d’un facteur 3 environ de notre empreinte écologique.

La transition écologique proposée par la FI permettrait-elle de forcer cette limite ? On peut très légitimement en douter. La foi dans le progrès technique, seul à même de fournir une source d’énergie infinie et non polluante et de réaliser ce découplage, ne peut guider un programme politique.

Quelques réponses en vrac a des objections possibles :

La production de services, que l'on conçoit souvent comme immatérielle et donc sans empreinte écologique, est la plupart du temps fondée sur des flux physiques matériels (transports, logistique, santé...). Les nouvelles technologies de l'information et des télécommunications supposent par exemple la constructions de terminaux (téléphones, ordinateurs) très riches en ressources rares et difficiles à extraire, la pose de cables sous-marins, l'alimentation énergétique des serveurs de données, toutes choses très matérielles dans un monde fini aux ressources limitées.

L'économie circulaire est d'une part une illusion - les taux de recyclage n'atteindront jamais 100%, et de loin. Par ailleurs elle ne tient pas compte de la quantité d'énergie a mettre en jeu dans tout processus de recyclage.

Impossible donc de faire croître le PIB sans enfreindre les principes de la règle verte. Comment dans ces conditions faire progresser le niveau de vie moyen des français ?

Le Produit Intérieur Brut correspond à la somme des salaires et des rentes versés chaque année aux acteurs économiques. Une première solution est de réduire au maximum la part des rentes, en réduisant la rémunération des actionnaires et/ou en étatisant certains pans de l’économie. Mais une fois les rentes réduites à portion congrue et les salaires augmentés en proportion, toute élévation résiduelle du niveau de vie moyen à PIB fixé est impossible. On doit bien entendu raisonner en unités monétaires constantes.

Par une politique de redistribution des richesses, on peut en termes statistiques modifier l’écart-type de la distribution des salaires, mais pas la moyenne des rémunérations à PIB stable. Sans croissance, pas d’élévation moyenne et perpétuelle du pouvoir d’achat. A PIB décroissant, le constat est encore plus cruel.

Et quand bien même, si nous voulions malgré tout faire croître l’économie, le pourrions-nous ? Dix années de croissance quasi nulle en Europe, malgré l’alternance de politiques d’austérité et de relance, semblent prouver l’inverse. La contraction de l’approvisionnement énergétique européen, depuis le mitan des années 2000, condamne au mieux notre PIB à la stagnation en valeur absolue, tandis que le PIB par tête a déjà entamé sa décroissance.

Il est donc temps pour la gauche, pour la France Insoumise comme pour la plupart de ses autres composantes, de prendre acte de l’impossibilité qu’il y a d’une part à relancer durablement la croissance, et de l’autre à promettre à la fois hausse générale des salaires – en monnaie constante – et baisse des prélèvement et des rejets dans l’environnement. Il lui faut sortir du déni dans lequel elle s’est plongée au moment même où elle s’est convertie à l’écologie. Dans le cas contraire et en cas d’arrivée au pouvoir, elle risquerait bien d'être balayée 5 ans plus tard, n'ayant pu tenir ses promesses.

Je n'ai pas fait l'effort de d'indiquer la source de toutes mes affirmations, je peux les fournir en commentaire. Ce billet n'a pas l'ambition d'illustrer une pensée originale et inédite, il s'inspire notamment d'un article plus complet et plus technique de Jean-Marc Jancovici.

L'énergie, de quoi parle-t-on exactement ?, et des conferences de Gael Giraud.