Dans un article de Contretemps du 11 novembre 2025, Antoine Salles-Papou , responsable de l’école de formation de l’institut La Boétie créé par la France insoumise, se propose de répondre à un article publié le 3 octobre 2025 par Frédéric Lordon dans Le Monde Diplomatique, article titré "La France insoumise est-elle anticapitaliste ?". Antoine Salles-Papou soutient que, dans l'analyse concrète de la situation concrète actuelle, il faudrait renverser le renversement effectué par Marx dans Le Capital entre sphère de la circulation et sphère de la production. Sa proposition n'est pas de nier la fabrication de la plus-value dans la production, mais de donner une place fondamentale à l'extraction des rentes par les "seigneurs de la tech" grâce à leur contrôle des informations intervenant dans la circulation des marchandises entre les unités de production et avec les consommateurs. Ce point de vue le conduit à sous-estimer gravement les changements des rapports sociaux de production nécessaires à une bifurcation écologique, sociale, démocratique, y compris les changements des rapports sociaux de production des services et matériels informationnels. Ce billet propose d'autres pistes théoriques et politiques à développer au-delà des limites de ce texte. Il s'organise en quatre points :

- Éviter une analyse unilatérale de ce que font les géants capitalistes de l'informationnel

- Partir des rapports actuels entre trois grands types d'activité

- S'émanciper des géants capitalistes de l'informationnel

- Lutter pour une gestion et une coordination démocratiques des entreprises des hauteurs [1].

1. Éviter une analyse unilatérale de ce que font les géants capitalistes de l'informationnel

Antoine Salles-Papou ne précise pas quelles production et circulation il évoque. Je suppose qu'il s'agit des marchandises et des rentes prélevées en raison des informations intervenant dans leur circulation. Mais son centrage sur cette réalité le conduit une analyse très unilatérale de ce que font les géants américains de l'informationnel dits aussi GAFAM[2].

D'énormes rentes informationnelles

Les GAFAM drainent effectivement d'énormes rentes. À leur sujet, Tristan Gaudiaut a collecté des données concernant quatre des géants technologiques américains Alphabet (Google), Apple, Microsoft et Amazon[3]. En 2024, ces quatre ont généré 1562 milliards $ de chiffre d’affaires, l’équivalent de la moitié du PIB français. Selon "companiesmarketcap.com", les marges opérationnelles[4] se situent en novembre 2025 autour de 31,6 % pour Apple Ici, 43,9 % pour Microsoft Ici, 37,7 % pour Alphabet (Google) Ici. Selon le PDG d'Amazon, Andy Jassy, elle aurait été de 10,8 en 2024 Ici. Pour le cinquième géant Meta (ex-Facebook), la marge opérationnelle est de 42 % en 2024 Ici. Ces marges reflètent bien la capacité des GAFAM à drainer des rentes massives à l'échelle mondiale. Comment font-ils pour obtenir ce résultat ? Les GAFAM se saisissent à la fois de considérables économies d'échelle dans la production des matériels informationnels et d'une propriété de l'information que Kenneth Arrow avait mis en lumière en 1962 : la possibilité de reproduire l'information à peu de frais ou sans frais[5]. Cette "non-rivalité" de l'information désigne le fait que l'utilisation d'une information par un individu ne réduit en rien la possibilité de son utilisation par un autre individu. L'utilisation ne connaît pas de limite de principe à la différence d'un produit matériel dont la consommation-destruction par un individu empêche qu'elle soit effectuée par un autre. Ne pas mettre de barrière à l'utilisation de l'information comporte en outre des effets très favorables, car l'information s'enrichit par sa libre circulation et par ses réutilisations. Le numérique et Internet diminuent de façon considérable les coûts unitaires des supports de l'information et facilitent énormément sa circulation jusqu'à l'échelle mondiale.

Non-rivalité de l'information et stratégies monopolistes "d'infomédiation"

L'abondance et l'encombrement informationnels qui résultent de la non-rivalité de l'information donnent une importance majeure à la fonction de tri de l'information pertinente pour l'usager et d'accès à celle-ci. Les GAFAM utilisent la non-rivalité de l'information en l'associant à des stratégies monopolistes d'information sur l'information, "d'infomédiation". Ce dernier terme désigne l'ensemble des activités et des dispositifs numériques permettant la mise en contact des internautes avec les informations en ligne, le tri de celles-ci selon les utilisateurs, et les échanges entre les internautes[6]. S'ajoute dans les "Intelligences Artificielles (IA)" la mise en relation de diverses informations. Les géants de l'informationnel collectent ainsi et traitent en masse des données pour en tirer des recettes considérables sur les marchés publicitaires et dans la vente de services aux entreprises.

La production de valeurs d'usage informationnelles

Les informations sur l'information venant des stratégies d'infomédiation ne sont pas des vérités indiscutables. Elles comportent de nombreuses limites et erreurs tenant notamment, comme l'indique la plateforme DeepAI Ici, aux biais dans les données collectées, à la mauvaise compréhension du contexte de celles-ci, à des inventions de faits et de références parce qu'est privilégiée la cohérence linguistique plutôt que la véracité, etc. Néanmoins ces valeurs d'usage existent et il est tout à fait unilatéral de l'ignorer. Même si c'est un témoignage individuel limité, je signale que, comme de nombreux chercheurs en sciences sociales, j'utilise les IA parce que, à l'expérience, elles me font gagner du temps et simultanément je me méfie de leurs réponses ; je vérifie les sources indiquées souvent approximatives ou erronées, je pousse les réponses dans leurs retranchements, j'opère des recoupements, etc. Bien au-delà des pratiques de recherche, un bilan évolutif de ce que sont les IA devrait concerner tous les aspects de la vie de la société[7] ; je ne le tenterai pas ici.

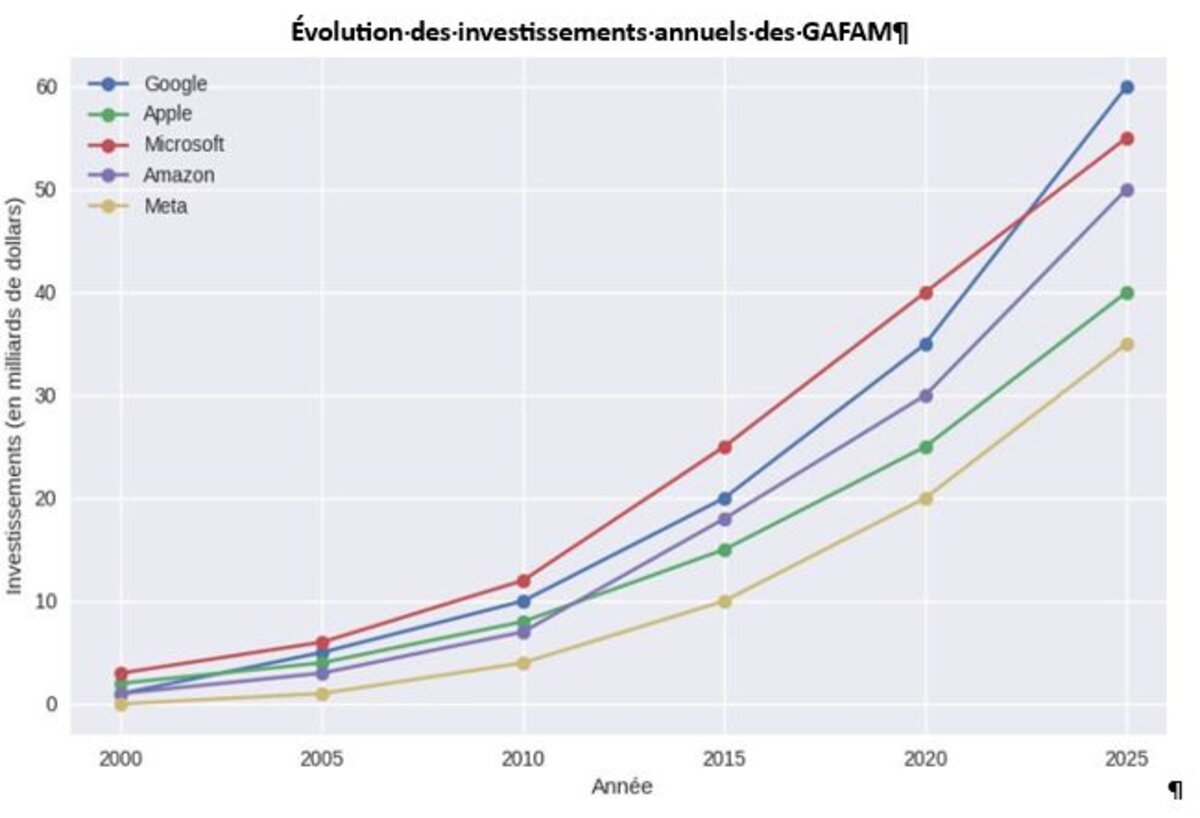

L'ampleur des investissements effectués pour renouveler les rentes informationnelles

Pour conforter leurs positions dans la production et l'usage des informations et renouveler ainsi leurs rentes, les GAFAM effectuent des investissements de grande ampleur. Sur ces investissements, pour illustrer par défi le fait qu'ils peuvent conduire à des progrès des connaissances, je me référerai à un graphique que j'ai demandé à Copilot-Microsoft de dessiner et que voici sous toutes réserves, car je n’ai pas effectué un retour aux sources :

Agrandissement : Illustration 1

Nota : ce graphique, dans la mesure où il sera confirmé par un retour aux sources, met en cause la remarque d'A Salles-Papou qui, citant Cédric Durand, oppose les investissements des "seigneurs de la tech" et ceux du "capital industriel d'hier… visant à améliorer l'efficacité du procès de production industriel". Les investissements massifs des géants de la tech sont très nettement postérieurs au très fort ralentissement de la croissance de la productivité intervenu depuis le tournant des années 1970-1980[8].

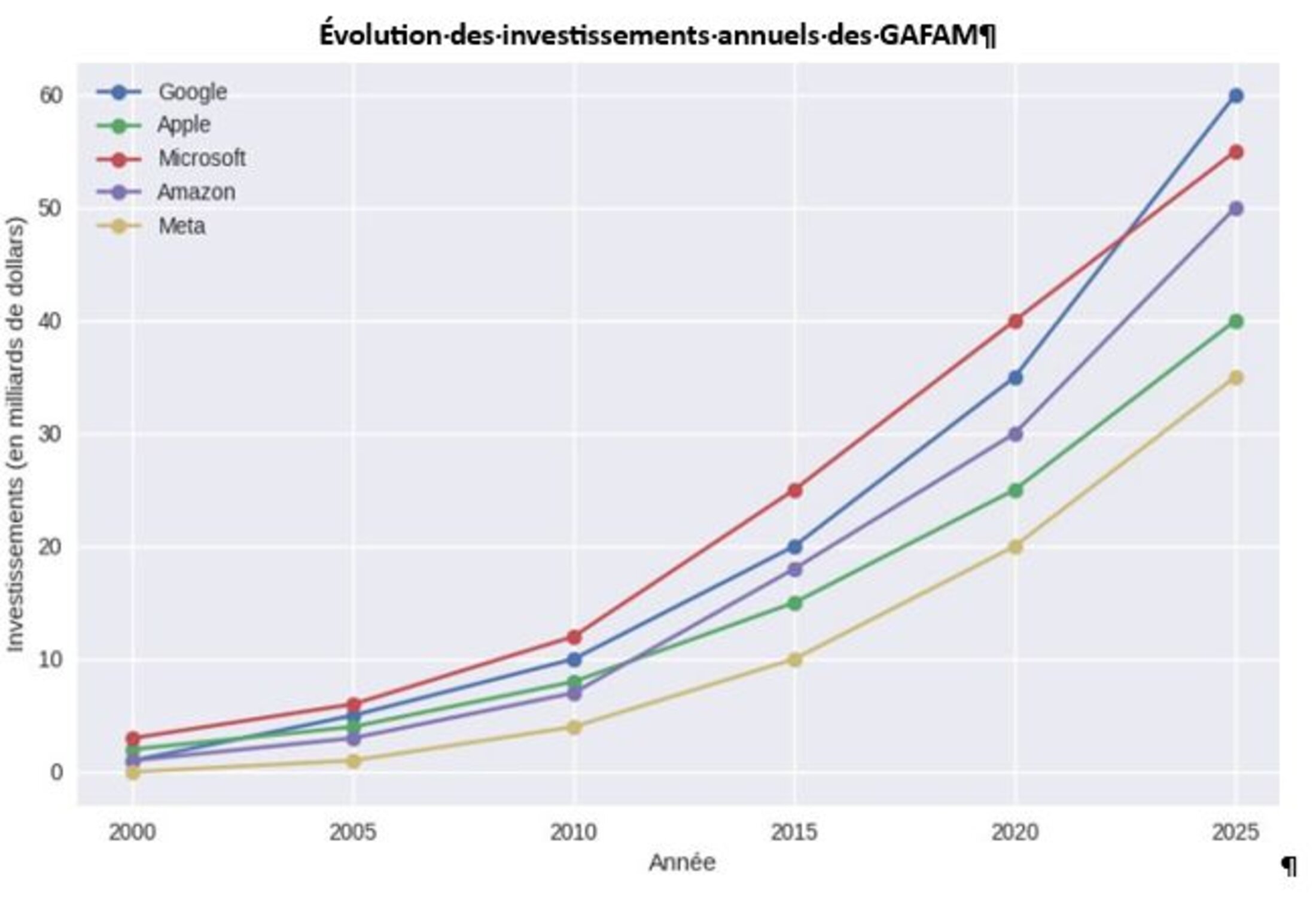

Par ailleurs, il faut noter le réseau d'accords qui s'est constitué pour financer de très lourds investissements dans les infrastructures informationnelles, réseau dont la valeur est estimée à environ 1 000 milliards de dollars[9]. OpenAI, dans lequel maintenant Microsoft est un partenaire stratégique et un actionnaire dominant, est au centre de ce réseau illustré par le schéma suivant tiré de l'article cité du Financial Times.

Agrandissement : Illustration 2

Nvidia et AMD sont des fabricants de puces. Oracle gère des centres de données avec des promesses d'achat de services par OpenAI. CoreWeave construit et gère des centres de données massivement équipés de GPU Nvidia.

2. Partir des rapports actuels entre trois grands types d'activité

Le schéma précédent a fait apparaître l'étroitesse des liens entre les productions de matériels et de services informationnels. Je propose d'intégrer ce constat dans une analyse plus générale des rapports actuels entre trois grandes types d'activité :

- les activités de la matérialité (productions matérielles stricto sensu et services mettant à disposition les produits matériels tels le commerce ou les transports)

- les services informationnels qui ont pour résultat des informations ou des mises à disposition d'informations (conseils aux entreprises, recherche-développement, audiovisuel, activités récréatives et culturelles, édition, imprimerie, postes et télécommunications, etc.)

- les services aux personnes dont les activités visent directement les caractéristiques des personnes (éducation, santé, action sociale, etc.).

Ces trois grands types sont à considérer dans leurs relations contrairement à ce que suggère l’opposition largement répandue entre matériel et immatériel. Isabelle Garo souligne ainsi à juste titre la matérialité de l’immatériel : "[relevant] la dimension matérielle maintenue de tous les moyens techniques qui permettent la production et la diffusion de l'information - écran, caméra, disque dur, espace de stockage, etc. En outre, la production de ces derniers dépend du travail matériel le plus classique, jusque dans ses formes d'organisation et ses modes d'exploitation. Il en va de même du côté de la diffusion et de la réception des œuvres numérisées : écouter de la musique en streaming [en italiques dans le texte cité] continue d'impliquer l'activité mentale et physique de l'interprète, le travail d'enregistrement et de numérisation effectuée par des techniciens du son et le vaste appareillage très matériel de stockage et de gestion des flux numériques, si coûteux en énergie qu'il n'est pas sans poser des problèmes écologiques considérables. Sans parler du système de l'abonnement qui suppose que l'auditeur finance, par une activité sociale rémunérée et inscrite à sa façon dans la matérialité propre de la vie sociale, son accès payant au patrimoine culturel de l'humanité"[10].

Le sens donné ici aux termes information et informationnel

Pour expliciter cette piste, je précise tout d'abord que le terme "information" est pris ici en un sens très large désignant toute représentation d'une réalité matérielle, humaine, sociale, d'un sentiment ou relevant de l'imagination. Ce sens ne se confond pas avec la conscience individuelle. Les productions de l’esprit humain sont placées grâce au langage dans une mémoire sociale collective en dehors de l'individu ; elles acquièrent ainsi une existence autonome et agissante. Comme l'indiquait André Leroi-Gourhan : "Le fait matériel le plus frappant est certainement la « libération » de l'outil [moment où l'être humain commence à fabriquer des outils extérieurs à son corps et qui deviennent des objets indépendants, fabriqués et utilisés intentionnellement], mais en réalité le fait fondamental est la libération du verbe et cette propriété unique que l'homme possède de placer sa mémoire en dehors de lui-même, dans l'organisme social."[11]. Le terme "information" est distingué de ses nécessaires supports humains (les cerveaux des individus, le langage articulé déjà présent au néolithique[12]) ou matériels qu'il s'agisse par exemple de la pierre gravée, du papier ou de la mémoire d'un ordinateur. Il correspond à ce que désigne l'idéel par exemple chez Lucien Sève[13] et Maurice Godelier[14], idéel qui n’est pas un simple reflet du matériel, mais un élément constitutif et dynamique des sociétés, ce que souligne aussi le titre déjà cité d’André Leroi-Gourhan Le geste et la parole. J'utiliserai le terme "informationnel" pour désigner à la fois les activités et les techniques d'information.

L'incidence de la théorie quantitative de l'information

Pour justifier l’emploi du terme information plutôt qu’idéel, tout en en conservant le sens, il faut prendre en compte l'incidence de la théorie quantitative de l'information proposée par Claude Shannon à partir d'un article publié en 1948. Shannon était employé alors par le département de recherche des Bell Labs de la Bell Telephone Company (devenue dans les années 1950 l'AT&T, l'American Telephone and Telegraph Company) qui a inventé en 1948 le transistor et qui exploitait des millions de postes de téléphone, des millions de kilomètres de câbles, des milliers de stations de radio, de dizaines de stations de télévision, etc. Il y avait là des conditions matérielles et informationnelles poussant à la recherche de nouveaux modes de communication. Shannon s'intéressa ainsi non pas au sens d'un message, mais à sa transmission optimale d'un point à un autre via des signaux susceptibles d'être affectés par des perturbations aléatoires - des bruits indésirables. Il proposa une mesure de la quantité minimale de bits (abréviation de binary digit, unité binaire pouvant prendre la valeur 0 ou 1) nécessaire pour transmettre un message de manière fiable, en tenant compte des perturbations liées aux bruits dans le canal de communication[15]. Il a posé les bases du numérique actuel. Cette approche quantitative de l'information a poussé à une interprétation englobante de ce terme.

Un travail vivant portant très majoritairement sur l'information

Le développement du travail vivant informationnel vient de loin, ce que fait ressortir pour une période allant de 1870 à nos jours dans le cas États-Unis l'historien James W. Cortada[16]. Ce que celui-ci observe vaut pour les différents pays développés dont la France. L'emploi du temps des personnes au travail est consacré très majoritairement à du travail vivant sur l’information qu'il s'agisse du salarié qui dans une usine surveille sur des écrans un processus de production et qui, en cas de dysfonctionnement, agit sur des commandes de correction, qu'il s'agisse d'un médecin auscultant et prescrivant des analyses de sang et des imageries, d'un policier cherchant des traces ADN. Ce développement du travail vivant sur l’information a poussé et pousse aux changements technologiques depuis l'analogique où l’information est représentée par une variation continue d’une grandeur physique (exemple du téléphone de Graham Bell en 1876) en passant par le numérique et la technologie d’interconnexion globale d'Internet fondée sur des protocoles standardisés (notamment TCP/IP) qui permet la transmission, le traitement et l’accès à des informations numérisées à travers des infrastructures distribuées (ensemble de ressources matérielles et logicielles, serveurs, bases de données, réseaux, applications) réparties géographiquement et coordonnées pour fonctionner comme un système unifié[17]. Les changements technologiques en retour favorisent le développement des opérations informationnelles.

La génération des êtres humains

Par ailleurs, il faut prendre en compte les recherches de féministes matérialistes et marxistes comme celles de Silvia Federici qui a montré que la chasse aux sorcières en Europe a participé à la transition vers le capitalisme, à la subordination des femmes cantonnées au travail non rémunéré de génération des êtres humains[18] et qui a aussi souligné qu'à partir de la fin du XIXe siècle les femmes qui travaillaient dans les usines en ont été chassées et renvoyées au foyer, si bien que le travail domestique est devenu leur premier travail au point d'en faire des personnes dépendantes du salaire masculin et a été invisibilisé[19]. La longue et totale dépendance de l'enfant humain à l'égard des adultes (l'altricialité secondaire)[20] suppose des travaux permettant d'y faire face, mais ce sont bien des luttes sociales qui ont abouti au mode de génération des êtres humains mis en cause par le féminisme matérialiste et marxiste. De plus, depuis le début du XIXe siècle, se sont développées des activités socialisées de génération des êtres humains (santé, éducation, culture, petite enfance, soutien aux personnes âgées, logement social). Ces activités sont marquées aujourd’hui par des contradictions aigües entre les besoins sociaux et les moyens consacrés aux services publics, par de fortes inégalités territoriales et sociales ainsi que le détaillent dans certains domaines les travaux remarquables du collectif "Nos Services Publics"[21].

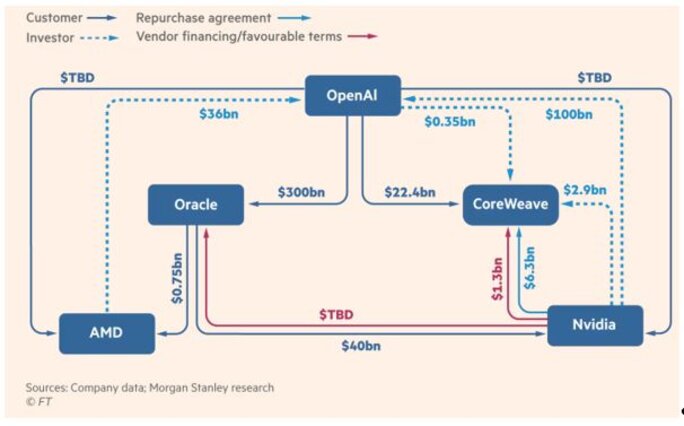

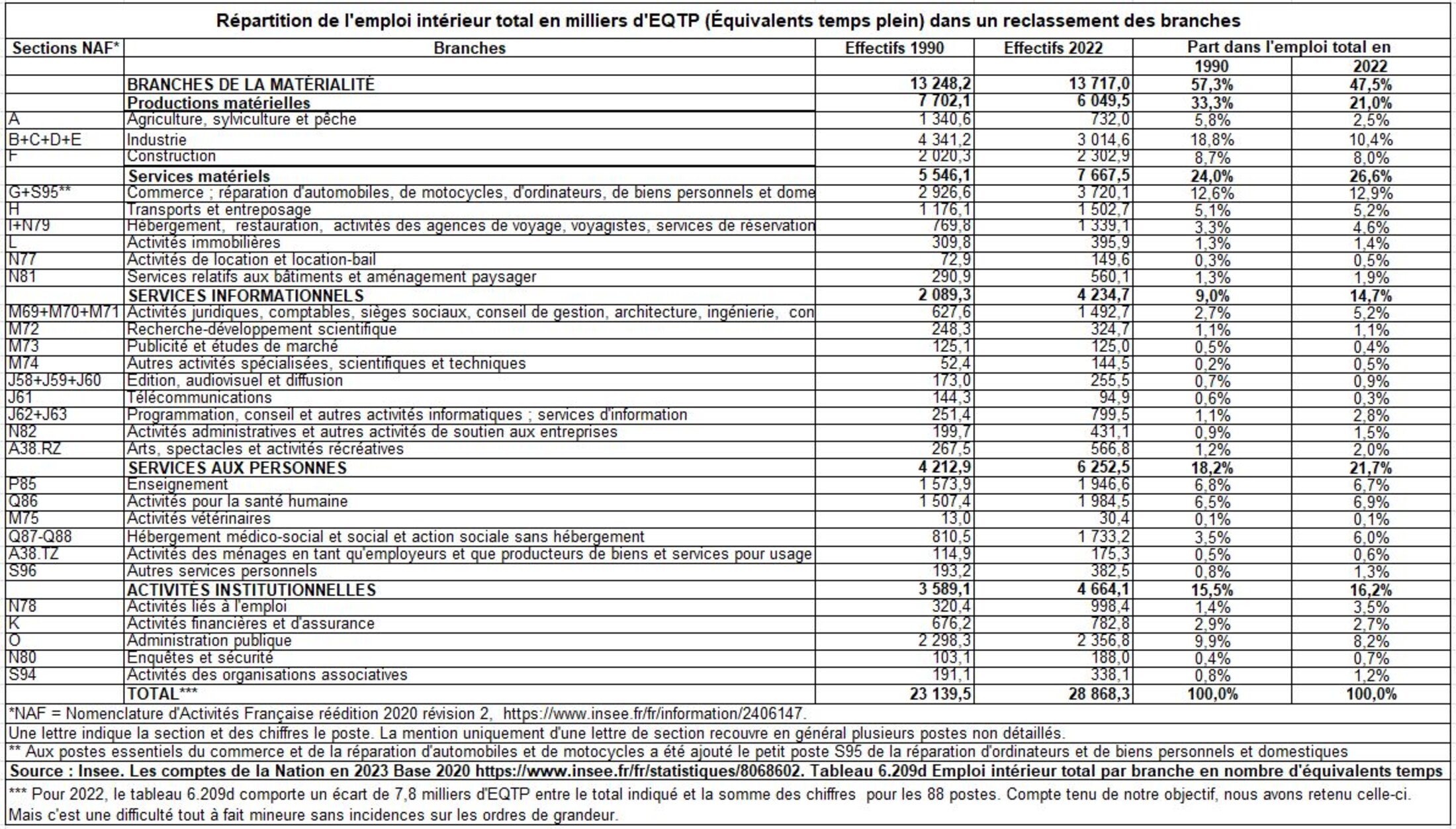

Un éclairage venant de la répartition de l'emploi

Avec des limites tenant à la source utilisée et aux choix en partie arbitraires que j'ai dû effectuer, le tableau 1 propose un éclairage venant de la répartition de l'emploi en France dans un reclassement des branches s'inspirant des distinctions ci-dessus. Il y ajoute les branches de l'institutionnel qui s'attachent aux rapports sociaux dans lesquelles les activités et l'ensemble de la vie s'effectuent. Il fait ressortir que, sur la période 1990-2022, les branches de la matérialité demeurent de loin les principales, avec cependant une décroissance de leur part de 57,3 % à 47,5 % de l’emploi en EQTP (Équivalents temps plein) et, du fait de la désindustrialisation de l’économie française, des mouvements en sens inverse des branches des productions matérielles perdant 12,3 points et des services matériels en gagnant 2,6. Les branches de l'informationnel et des services aux personnes croissent et passent respectivement de 9,0 % à 14,7 % et de 18,2 % à 21,7 %. Les branches de l'institutionnel sont presque stables passant de 15,5 % à 16,2 %. Le travail vivant informationnel a donc des résultats relevant d'abord des branches de la matérialité et de leurs formes marchandes de validation sociale. Ce constat n'empêche pas de souligner l'importance dans la division du travail de l'autonomisation largement marchande des branches de l'informationnel et la part des services aux personnes que nous proposons de faire croître dans des formes non marchandes de validation sociale avec transfert de plusieurs points de PIB[22], de pair avec l'importance majeure qui demeure de la transformation des rapports de production de la matérialité en y joignant maintenant les services informationnels.

Agrandissement : Illustration 3

-

3. S'émanciper des géants capitalistes de l'informationnel

La construction d'une stratégie pluridimensionnelle visant à s'émanciper des géants capitalistes de l'informationnel devrait participer à la lutte pour une bifurcation sociale, écologique, démocratique. Un premier volet concernerait l'action fiscale contre les rentes informationnelles et un second relèverait d'une lutte tenace en longue durée pour des communs informationnels mondiaux.

L'action fiscale contre les rentes informationnelles

Le drainage de rentes par les GAFAM depuis la France passe par l'évasion fiscale. Les profits qu'elles réalisent du fait de leurs activités en France sont très largement transférés vers des pays à faible fiscalité (Irlande, Luxembourg), via par exemple la facturation des ventes réalisées en France par une filiale irlandaise ou luxembourgeoise, le paiement de redevances, de frais de licence par les filiales françaises à leur maison-mère pour l’usage de marques, brevets ou logiciels, le paiement à des filiales étrangères pour l'usage d'infrastructures techniques (cloud, data centers), etc. Mounir Mahjoubi ancien secrétaire d’État chargé du numérique dans des gouvernements nommés par Macron a estimé sur la base de données 2018 à 1 milliard d'euros par an la perte de recettes fiscales dues à la déclaration par les GAFAM de l’essentiel de leur chiffre d’affaires français hors de France[23].

L'évasion fiscale opérée par les GAFAM est une composante importante de celle effectuée par l'ensemble des multinationales. Vincent Vicard, à partir de données collectées auprès des entreprises pour l’établissement de la balance des paiements, estimait en 2019 que les profits non déclarés en France atteignaient environ 36 milliards d’euros en 2015, soit 1,6 % du PIB[24]. Les constats d'évasion fiscale par les multinationales nourrissent des propositions de taxation correctrices.

La taxation des profits relocalisables selon Tørsløv, Wier, Zucman

Thomas Tørsløv, Ludwig Wier et Gabriel Zucman ont publié une recherche très fouillée montrant que 36 % des bénéfices réalisés par les multinationales en dehors du pays où leur société mère est située ont été transférés vers des paradis fiscaux à l'échelle mondiale en 2015[25]. Ils établissent que les multinationales américaines transfèrent comparativement plus de bénéfices, au-delà de la moitié de leurs bénéfices multinationaux, contre environ un quart pour les autres multinationales. Les pays de l'Union européenne à forte fiscalité semblent être les principaux perdants avec une réduction des bénéfices nationaux d'environ 20 %, contre 10 % aux États-Unis et 5 % dans les pays en développement. Si la plupart des transferts de bénéfices hors de l'Union européenne sont initialement effectués vers des paradis fiscaux de l'UE tels le Luxembourg ou les Pays-Bas, environ la moitié finissent par aboutir dans des paradis fiscaux hors UE tels les Bermudes[26]. Pour la France, le tableau 3 p.25 indique que les profits transférés sont égaux à 1,3 % du PIB. Ils se montent à 32 milliards USD (dollar US) soit au taux de change d'alors 28,8 Md€ (milliards d'euros). Au taux d’imposition d'alors 33,3 %, la perte fiscale théorique aurait été proche de 12 Md€. Mais Tørsløv, Wier et Zucman indiquent que ce calcul ne convient pas, car seule une fraction des profits transférés serait relocalisable en tenant compte du lieu effectif de production[27]. Ils procèdent en deux temps :

a) ils comparent le ratio profits avant impôt/masse salariale des filiales étrangères de multinationales et celui des entreprises locales du même secteur ; l'écart entre le ratio observé dans la filiale et le ratio local est multiplié par la masse salariale de la filiale pour estimer les profits déplacés, les 28,8 Md€ indiqués ci-dessus

b) ils établissent une moyenne pondérée à 50 %-50 % du rapport entre la masse salariale versée par une multinationale dans un pays et la masse salariale mondiale de la multinationale en cause et d'un rapport similaire pour les ventes.

Une clef de réallocation qui se situe entre 0,42 et 0,69, et des profits relocalisables de 12 à 20 Md€, aboutissent, avec le taux d'imposition de 33,3 % en 2015, à 5 à 8,3 Md€ de recettes fiscales récupérables, avec le taux d'imposition normal des sociétés en 2025 de 25 %, à 3 à 5 Md€ de recettes fiscales récupérables. De 2015 à 2024, le PIB en euros courants a augmenté de 35 %, toutes choses égales par ailleurs, cela pourrait impliquer des recettes fiscales récupérables de 4 à 6,8 Md€. Ces calculs sont approximatifs, mais leur grand intérêt est de situer des ordres de grandeur.

La taxation plus générale des multinationales et des grandes entreprises

En octobre 2021, l'OCDE a présenté un projet d'accord sur une fiscalité mondiale avec deux piliers. Le pilier 1 vise à réallouer 25 % des bénéfices des très grandes multinationales (chiffre d’affaires > 20 milliards d’euros, rentabilité > 10 %) vers les pays où leurs biens ou services sont consommés. Les géants du numérique sont particulièrement concernés même s'ils ne sont pas les seuls. À ce jour, le pilier 1 n'est pas entré en application du fait notamment de l'opposition de Trump pour protéger les profits des GAFAM. Le pilier 2 comporte une taxation minimum de 15 % sur les bénéfices des multinationales ayant un chiffre d’affaires ≥ 750 millions €. Il est appliqué depuis 2024 dans l’Union européenne et en France, mais en étant sensiblement édulcoré[28].

En France, une taxe de 3 % sur le chiffre d'affaires de services numériques a été instaurée en 2019. Dans le débat sur le budget de la France pour 2026, l'Assemblée nationale a voté en octobre 2025 un doublement de cette taxe la portant donc à 6 % avec un rendement escompté de 4 milliards d’euros par an. Par ailleurs, fin octobre, elle a adopté un impôt universel sur les bénéfices mondiaux des multinationales proportionnellement à leur activité réellement réalisée en France, impôt dont le rendement serait de 26 milliards d'euros par an.

À cela il faut ajouter, la hausse de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises votée par l'Assemblée fin octobre 2025 sur proposition du gouvernement, ce qui augmente de 2 milliards d'euros son rendement le portant à 6 milliards d'euros en 2026 Ici. Par ailleurs, contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée a voté "une taxe exceptionnelle sur les superdividendes" visant, avec un taux progressif les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros et dont les dividendes ont augmenté de 25 % par rapport à la période pré-Covid Ici.

Une lutte tenace en longue durée pour des communs informationnels mondiaux

À l'action fiscale contre les rentes informationnelles, il faut ajouter une lutte tenace en longue durée pour des communs informationnels mondiaux. En effet, les géants capitalistes de l'informationnel portent des orientations néfastes quand ils contribuent à l'exaspération du consumérisme chez les gens, à la crise écologique par leurs consommations d'énergie et de métaux rares, aux atteintes aux libertés publiques par leurs collaborations avec les pouvoirs autoritaires[29], etc. Les actions à mener relèvent de différentes échéances. À court terme, pourrait déjà intervenir une mesure proposée par Attac en 2020 : "Les fournisseurs d’accès à Internet devraient, par défaut, bloquer la publicité : libre ensuite à leurs client·e·s d’activer le déluge publicitaire, qui surcharge la bande passante du réseau et coûte à chaque consommatrice 480 euros par an (c’est ce que déboursent les annonceurs du Web). Cela affaiblirait Google et Facebook et donnerait un gros coup de pouce aux réseaux sociaux alternatifs libres"[30]. Des actions de moyen et long terme pourraient être définies et mises en œuvre dans une concertation entre les pouvoirs publics et tous les acteurs intéressés aux échelles nationale, européenne, mondiale (voir à ce sujet les textes mentionnées précédemment dans la note 7). En raison des limites de ce texte, je me bornerai ici à cette indication de principe.

4. Combiner les actions des salariés à partir de leurs entreprises, des citoyens à partir de leur lieux de vie, et celles d'une puissance publique radicalement recomposée

Échapper aux risques d'une tenaille

Pour enrayer la catastrophe écologique en cours et en limiter les effets, pour rompre avec le libre-échangisme et relocaliser des productions, il faut effectuer des dépenses élevées de développement des capacités humaines engagées dans la production matérielle et les services, de conversion des qualifications professionnelles et des emplois "vers le haut". Et le tout dans une sécurité sociale professionnelle, une garantie générale d'emploi, une augmentation des bas-moyens salaires, un plan systématique d'éradication de la pauvreté. Il s'agit pareillement d'assurer aux paysans et autres actifs non-salariés des revenus décents et les moyens de développer leurs capacités. Il est de même nécessaire de transférer plusieurs points du PIB vers les services publics personnels (santé, éducation, petite enfance, soutien aux personnes âgées, culture), et le logement. Les dépenses importantes à engager concernent aussi la recherche scientifique et appliquée, les investissements matériels à faible rentabilité financière et à forte efficacité sociale potentielle dans le moyen-long terme[31], investissements à opérer et à coordonner sans risquer ensuite des monopoles privés imposant des rentes. Équilibrer un financement social-écologique de l’économie exige de s'en prendre aux rémunérations des actionnaires, de réduire fortement les inégalités salariales qui se forment dans l'entreprise[32] ainsi que l'ensemble des inégalités de revenus et de patrimoines qui explosent[33]. Un tel équilibre du financement est incompatible avec l'orientation par la valeur actionnariale et de façon plus générale avec des buts prédominants de rentabilité et d'accumulation du capital. Il faut donc être attentif aux risques d'un tenaille entre une insuffisance des financements permettant de bifurquer dans une direction sociale-écologique et, face à des mesures allant dans une telle direction, une contre-offensive généralisée de l'union capitaliste et des forces qui y sont liées, contre-offensive dans les luttes d'idées avec tous les moyens médiatiques disponibles et dans la pratique avec une grève des investissements et des embauches[34], l'arrêt du rapatriement des dividendes réalisés par les multinationales françaises à l'étranger[35], etc. L'assurance d'une plus grande prévisibilité économique et la garantie de débouchés par un gouvernement progressiste ne serait pas en mesure de désamorcer la contre-offensive. Escompter le désamorçage ignore les buts du capital et le fait que qu'une bifurcation sociale-écologique résolue porterait atteinte à ceux-ci. Contrairement à la proposition faite par Antoine Salles-Papou, il s'agit de donner une attention prioritaire à la modification des rapports sociaux de production.

Des actions complémentaires

Pour sortir des antagonismes dus au capital, il ne s'agit pas d'opposer les actions des gens à partir de leurs entreprises, des citoyens à partir de leur lieux de vie, et le rôle de la puissance publique, mais d'insister sur leur complémentarité contre les risques de l'émiettement paralysant et contre les illusions "managérialo-étatistes" sur l'efficacité du commandement descendant. Une bifurcation systémique nécessite sans hiérarchiser :

- une recomposition radicale d'un État devenant "puissance publique"[36] avec, pour qu'il ne s'agisse pas d'un simple changement d'affichage, une nouvelle constitution, des changements en profondeur des appareils régaliens, l'autonomie d'entreprises démocratiques, la reconnaissance du rôle des syndicats, des ONG, d'associations volontaires de citoyens, etc.

- de fortes impulsions de la puissance publique mobilisant l'esprit de service public

- l'extension des services publics de la santé, de l'éducation, de la petite enfance, de l'accueil des personnes âgées, de la recherche scientifique, de la culture, du logement, le renouvellement de leur gestion associant personnels et utilisateurs

- un système d'entreprises social-écologique composite avec des entreprises démocratiques, celles des hauteurs de l'économie gérées démocratiquement et entièrement soustraites aux contraintes de la rentabilisation et de l'accumulation du capital privé plus les vraies coopératives[37], entreprises démocratiques échappant à l'emprise des marchés financiers, avec aussi des entreprises capitalistes moyennes et petites (toujours au sens de l'Insee), des microentreprises, l'artisanat, l'agriculture familiale, etc. Notre proposition n'est donc pas celle d'une socialisation générale de l'économie au sens défini par exemple par Charles Bettelheim[38] pour faire correspondre les rapports de propriété à ce que serait l'intensité des liens entre les différentes activités économiques

- une coordination des activités économiques s'effectuant de façon double, horizontalement entre entreprises, au sein des filières de production, par concertations territoriales entre entreprises, collectivités publiques, assemblées de citoyens et dans une planification allant du bas vers le haut au travail et hors du travail puis du haut vers le bas pour tout ce qui ne peut pas relever des seules initiatives du bas.

Dans les entreprises des hauteurs, le pouvoir à des acteurs susceptibles d'agir pour des buts sociaux-écologiques

La proposition de transfert du pouvoir dans les entreprises des hauteurs à des acteurs susceptibles d'agir pour des buts sociaux-écologiques est à concrétiser avec le souci d'un compromis à la hauteur du défi actuel en tenant compte des rapports de force envisageables. Ce compromis comporterait la mise en place d'une planification sociale-écologique. Dans les entreprises des hauteurs, les conseils d'administration seraient composés d'un nombre égal de représentants des salariés et des actionnaires plus, selon la taille de l'entreprise, un ou plusieurs représentants du Conseil national à la planification. Il est sans aucun doute souhaitable que des représentants d'associations environnementales, de consommateurs, de collectivités locales participent aux organes de gestion de l'entreprise. Mais les modalités de désignation de ces représentants posent à ce jour des difficultés de représentativité et de disponibilité compte tenu du nombre d'entreprises concernées. Au moins dans un premier temps, les représentants en cause pourraient être cooptés par les conseils d'administration. En revanche, les difficultés étant moindres, ils participeraient de droit dès le départ aux Conseils régionaux et au Conseil national du financement cités plus loin. Aux conseils d'administration constitués comme cela vient d'être indiqué, s'ajouteraient les pouvoirs et moyens étendus des Comités d'entreprise, des Comités de filière, des Conseils de la Qualité du Travail (Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reconstitués), les réunions en bas des salariés.

La définition des critères et des programmes d'activité d'une entreprise des hauteurs serait effectuée par ses organes internes après consultation d'une instance externe de délibération démocratique sur les besoins, après concertations territoriales et avis du (ou des) Comité(s) de filière concerné(s) et avec référence aux repères donnés par la planification. Ensuite, il reviendrait à une des institutions d'un pôle bancaire socialisé ou d'une banque coopérative de valider les critères et programmes présentés par l'entreprise avec là aussi référence aux repères donnés par la planification. Elle le ferait en assurant le financement de l’entreprise par crédits remboursables à taux zéro. Il importe de souligner que le pôle bancaire socialisé et ses diverses institutions se caractériseraient par quatre éléments conjoints :

/ Le caractère public sans présence de capital privé

/ Une gestion associant les représentants de la puissance publique nationale, des collectivités locales, des syndicats de salariés et d’employeurs, des associations environnementales et de consommateurs

/ Une orientation par des objectifs sociaux et écologiques utilisant des repères venant de la planification

/ Des pouvoirs d'intervention de Conseils régionaux et du Conseil national du financement.

En ce qui concerne les actionnaires, il faut distinguer pouvoir et droit à une rémunération limitée qui serait négociée et constituerait une sorte de "rançon" se réduisant au fil du temps. Les versements aux actionnaires s'accompagneraient de versements de même montant aux salariés sous la forme de titres impartageables participant au capital social de l'entreprise. Les représentants des salariés disposeraient ainsi progressivement à eux seuls de la majorité dans les conseils d'administration, les modalités de désignation des représentants des ONG pourraient évoluer au fil de l'expérience et s'accompagner de la présence d'élus représentants les territoires concernés. Les entreprises des hauteurs et les coopératives de production seraient ainsi des entreprises qualifiées ici de démocratiques. Cette approche tient compte de l'échec du projet de fonds salariaux collectifs adopté par la centrale syndicale suédoise LO en 1976. Dans ce projet, il s'agissait de transférer progressivement en douceur aux travailleurs le pouvoir dans les grandes entreprises, or le renversement du pouvoir des actionnaires ne peut intervenir que par décision politique liée à une mobilisation de masse dans la société[39].

La perspective présentée ici ne relève pas d'une illusion spontanéiste naïve alors que toute la société est marquée par le productivisme et le consumérisme. Elle ne vise pas à réactiver la perspective marxiste traditionnelle considérant que les travailleurs constituent une "classe universelle" parce que leurs intérêts équivalent à ceux de toute l'humanité. En revanche, elle considère que les travailleurs ont des intérêts qui peuvent et doivent trouver pleinement place dans une réponse sociale-écologique au défi actuel. Leur participation directe à cette réponse est une nécessité, même si l'initiative et la création écologiques socialement justes ne seront pas faciles à grande échelle. La levée des exigences de profit et d'accumulation du capital portée par l'union capitaliste est une condition nécessaire et non suffisante d'une issue au défi actuel. Font partie de la création de conditions suffisantes, les luttes menées par toutes les organisations de progrès contre la productivisme et le consumérisme, pour crédibiliser le mieux travailler et vivre, pour que se constitue à cette fin une alliance des travailleurs salariés, des indépendants, des catégories intermédiaires. À cette alliance pourraient se joindre toutes et tous pour des raisons tenant aux valeurs morales puisque celles-ci comptent ainsi que l'indique E.O. Wright en rappelant l'exemple de Friedrich Engels fils d'un riche industriel capitaliste et celui des étudiants blancs allant en 1964 dans le sud des États-Unis pour aider les Africains-Américains à s'inscrire sur les listes électorales[40].

[1] Par convention, les entreprises occupant les "hauteurs" sont assimilées aux entreprises grandes et intermédiaires au sens de l'Insee ("Les entreprises en France", Insee Références Édition 2023 Ici). C'est à préciser grâce à une meilleure connaissance des filières de production et de leurs têtes (cf. déjà Gérard Moreau, 17/11/2023, "Les grandes entreprises sous leur meilleur profil". Blog de l'Insee Ici).

[2] Géants désignés sous le nom de GAFAM acronyme de Google (dont la restructuration a donné naissance à Alphabet), Apple, Facebook (connu aussi maintenant sous le nom de Meta), Amazon et Microsoft.

[3] Tristan Gaudiaut, 3 avril 2025, "Comment les géants de la tech gagnent-ils leurs milliards ?" Statista Ici.

[4] La marge opérationnelle est égale au résultat d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires. Indiqué autrement, c'est la part du résultat d'exploitation dans le chiffre d'affaires exprimée en pourcentage.

[5] Kenneth Arrow, 1962, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention (Économie du bien-être et allocation des ressources pour l'invention). Princeton University Press Ici

[6] Nikos Smyrnaios, 2017, Les GAFAM contre l'internet, une économie politique du numérique. Ce bref ouvrage est très utile dans son ensemble. Pour "l'infomédiation", voir p. 71s.

[7] Cf. par exemple X-Alternative, 2024, Intelligence Artificielle : pour l’émergence d’alternatives. Refonder une politique scientifique, industrielle et sociale de l'IA Ici.

Juan Sebastian Carbonell, 2025, Un taylorisme augmenté. Critique de l'intelligence artificielle. Amsterdam Eds.

Nils Enderlin, Pierre Khalfa, Christiane Marty, Hugo Pompougnac, Linda Sehili, Claude Serfati, 2025, Que faire de l'IA ? Entre risque et opportunité pour la transformation sociale et écologique. Éditions du Croquant.

[8] Cf. Jean-Marie Harribey, 2020, Le trou noir du capitalisme. Le Bord de l'Eau, p. 19-45. 2021, En finir avec le capitalovirus. Dunod, p. 11-48. Thomas Dallery, Jean-Marie Harribey, Esther Jeffers, 2-5 juillet 2024, Répartition, inflation et productivité : quelle planification pour concilier les contraintes ? 13ème Congrès de l’AFEP Ici.

[9] "How OpenAI put itself at the centre of a $1tn network of deals (Comment OpenAI s'est placé au centre d'un réseau d'accords d'une valeur de 1 000 milliards de dollars)", Financial Times du 10/10/2025.

[10] Isabelle Garo, 2013, L’or des images. Art – Monnaie – Capital. La ville brûle. P°237. Voir aussi, dans les pages suivantes, des références à Lucien Sève, sur la conception complexe et différenciée de la matérialité chez Marx.

[11] André Leroi-Gourhan, 2022 (1re édition 1965), Le geste et la parole. La mémoire et les rythmes. Albin Michel. Tome 2 p. 52.

[12] Jean-Pierre Demoule, 2016, Du Néolithique au numérique, une histoire de l’information. Épisode 1/10 Révolution néolithique, révolution de l’information. INA La revue des médias Ici.

[13] Lucien Sève, 2014, Penser avec Marx aujourd'hui. Tome III. « La philosophie » ? La Dispute. Je signale cet ouvrage, parmi de nombreux autres de Lucien Sève, parce qu’il a l’avantage de comporter un index des matières.

Lire aussi Jean-Yves Rochex, 2020, "Marxisme et sciences du psychisme. Penser avec et en dialogue avec Lucien Sève". La Pensée n°402, 2020/2.

[14] Maurice Godelier, 1984, L'idéel et la matériel. Pensée, économies, sociétés. Fayard.

[15] Pour une bonne présentation accessible en ligne, Nicolas Sendrier, août 2007, Introduction à la théorie de l'information. École polytechnique Ici.

[16] James W. Cortada est chercheur senior à l'Université du Minnesota.et a été longtemps cadre chez IBM. Sur le développement de l'information aux États-Unis depuis 1870, James W. Cortada, 2016, All the Facts. A History of Information in the United States since 1870. Oxford University Press et 2025, Today's Facts. Understanding the Current Evolution of Information. Rowman & Littlefield Publishers.

[17] Voir notamment James Gleick, 2015, L'information. L'histoire, la théorie, le déluge. Cassini Ed.

[18] Silvia Federici, 2014 (éd. anglaise originale 2004), Caliban et la Sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive. Entremonde et Senonevero.

[19] Silvia Federici, 2019, Le capitalisme patriarcal. La Fabrique éditions.

[20] Bernard Lahire, 2023, Les structures fondamentales des sociétés humaines. La Découverte.

[21] - Nos Services Publics, 2024, Rapport sur l’état des services publics. Équateur.

- Nos Services Publics, 2025, Un service public pour tous et toutes, vraiment ? Équateur.

[22] Patrice Grevet, 16 juin 2023, "Répartition de la valeur ajoutée et financement de l’économie dans une bifurcation sociale-écologique". Attac Les Possibles n° 36. Ici.

[23] Mounir Mahjoubi, septembre 2019, Les hackers de la fiscalité Ici.

[24] Vincent Vicard, juin 2019, "L’évitement fiscal des multinationales en France :combien et où ?" La Lettre du Cepii n° 400 Ici.

[25] Thomas Tørsløv, Ludwig Wier and Gabriel Zucman, 2022, "The Missing Profits of Nations (Les profits manquants des nations". Review of Economic Studies. Oxford University Press. Des versions antérieures de cet article ont été publiées par les auteurs.

[26] Op.cit. p. 1-2.

[27] Partie 3 Conceptual Framework and methodology (Cadre conceptuel et méthodologie) p. 6s.

[28] Martine Orange, 13 mars 2024, "Impôt mondial : un projet mort-né". Mediapart Ici

[29] Félix Tréguer, 2019, L'utopie déchue. Une contre-histoire d'Internet XVe-XXIe siècle. Fayard. Et 2024, Technopolice. La surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle. Divergences.

Shoshana Zuboff, 2020 (réédition de poche 2022), L'âge du capitalisme de surveillance. Zulma.

[30] Attac, 2020, Ce qui dépend de nous - manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire. Les Liens qui Libèrent. P. 35.

[31] Sur l'énergie, Brett Christophers, 2024, The Price is Wrong. Why Capitalism Won't Save the Planet. Verso.

[32] Pour une simulation de la réduction des inégalités salariales, Patrice Grevet, 2023a, "Répartition de la valeur ajoutée et financement de l’économie dans une bifurcation sociale-écologique". Attac Les Possibles n° 36 Ici.

[33] Insee, 18/11/2025, France, portrait social. Édition 2025 Ici

[34] Cf. Geoffroy Roux de Bézieux alors président du MEDEF (qui n'avait pas l'agressivité de l'actuel président Patrick Martin) dans un débat avec Jean-Luc Mélenchon le 10 janvier 2022 (Ici entre 1h 04m 50s et 1h 05m 35s). G. Roux de Bézieux indique qu'en cas d'application du programme de l'Avenir en Commun, faute de confiance, les patrons vont "poser le crayon", "arrêter d'embaucher et d'investir". À noter aussi les réactions du Medef face au débat sur le budget de 2026 laissant augurer de ce à quoi on peut s'attendre.

[35] Patrice Grevet, 2024, "Alerte balance des paiements. Dégâts provoqués par les capitaux dominants et défi pour le NFP", Les Possibles n° 40 Été 2024 Ici.

[36] Sur la substitution de "puissance publique" à "État", voir Isabelle Garo, Ludivine Bantigny et Stathis Kouvélakis lors la Journée d'étude sur l'État organisée le 6 avril 2024 par l'Institut La Boétie Ici. Lire aussi le texte de l'intervention de Stathis Kouvélakis, "Transformer l'État pour ne pas être transformé par lui". Contretemps Ici.

[37] Vraies coopératives par opposition aux firmes qui sous l'étiquette de coopérative ont une gestion capitaliste comme le géant "vert" résultant de la fusion d'Euralis et de Maïsadour annoncée fin mars 2025 Ici ou comme Le Crédit agricole dont la filiale Amundi est classée en octobre 2024 au dixième rang des gestionnaires d'actifs mondiaux qui placent de l'argent pour le compte de tiers à des fins de rentabilité et d'accumulation Ici.

[38] Charles Bettelheim, 1976, Calcul économique et formes de propriété, Librairie François Maspero.

[39] Pour des compléments, Ici Patrice Grevet, 2024, "Codétermination, bicaméralisme et démocratie en entreprise au regard des classes sociales à l’époque du défi écologique". Attac Les Possibles n° 38. Ici

[40] Erik Olin Wright, 2020, Stratégies anticapitaliste pour le XXIe siècle, p. 19 et 149. La Découverte.